作者信息:黄俊维,广东广州人,南京师范大学哲学系讲师。

本文载于《福建论坛(人文社会科学版)》2019年第4期,有一定删改。

摘 要

合理的行动往往需要知识为基础,那么怀疑论者又何以处世呢?这是一个被较少提及的哲学问题,但对于怀疑论研究却具有十分重要的意义。本文指出,怀疑论者拥有三种潜在的实践方案:(1)仅以不怀疑的信念作为行动基础的保守主义;(2)坚持怀疑论和实践相分离的分离主义;(3)放弃真和实在对实践的约束,依据佯装信念来行动的虚构主义。然而,这些实践方案在合理性、可行性、契合性三个评价维度之下均存在一些较为严重的困难。综合来看,虚构主义是其中较为可取的一个实践方案。

怀疑论是西方哲学的一个核心话题,其论旨可以简洁地表达为:我们没有知识。怀疑论之所以重要,在于很多哲学研究是以分析、辩护或反对某种怀疑论作为思辨的起点,进而得到一个特定的认识论立场,即人类是否拥有知识、能够拥有何种知识等,然后再以这一认识论立场为基础给出各种哲学主张。

柏拉图的“洞穴隐喻”可视为较早的探索怀疑论的案例,而近代西方哲学中的经验论与唯理论之争,则是典型的从怀疑论的分析而衍生出来的哲学争论,“我思,故我在”“存在就是被感知”等这一时期中广为人知的哲学论断,均带有明显的怀疑论烙印。即使在当代哲学研究中,怀疑论依然占据重要地位,著名的“缸中之脑”思想实验本质上就是关于怀疑论探索的现代科学版本,而当今认知科学中关于梦境、想象、虚拟现实等主题的研究,更是进一步促发了科学界和大众关于怀疑论的思考。

然而,大部分关于怀疑论的哲学讨论并不会把它作为一个潜在可采信的理论。通常而言,怀疑论是一个需要打倒的靶子,对其分析的目的在于给出合理的“反怀疑论”。也就是说,怀疑论并不是一个“合法的”理论,而是认识论的试金石——能否应对怀疑论的质难是检验一个认识论理论乃至一个哲学体系是否合理的重要标准。

可是,仅仅把怀疑论作为认识论的试金石,这对怀疑论理论本身,以及怀疑论者而言并不公平,而这种不公平的对待使得大部分哲学理论都较少地考察怀疑论与实践的关系。诚然,如果怀疑论在一个哲学理论中会被消解,那么自然无需考虑如何践行。但是,“怀疑论者何以处世”绝非毫无意义的问题,毕竟,如果一个观点得到足够的辩护,那么作为理性的思考者就应当接受它,而怀疑论可以说是哲学史上少有的、经过千百年来无数哲学家的挑战而屹立不倒的哲学观点,可以说,怀疑论比几乎所有的反怀疑论更具有生命力。另一方面,通过探索怀疑论在实践上的可能方案、可行性以及其困难,也可以为非怀疑论的哲学理论提供有价值的洞见。因此,怀疑论者应当如何进行日常实践是一个有价值的、应当被重视的哲学问题。

一、认知与实践的困境

从古至今,只有极为少数的哲学家会承认自己是一个怀疑论者,更多的学者会把怀疑论视为其理论的“靶子”或者“试金石”。同样,也甚少存在以怀疑理论为基础的、成体系的哲学论著。[2]对这个现象进行简要剖析,可以展现怀疑论在认知和实践上的困境,也能进一步为分析与讨论各种怀疑论实践方案提供评价标准。

首先,怀疑论对哲学而言是一个十分特殊的理论。由于它认为人类没有知识,也就几乎等同于宣告了认识论、科学甚至一切理论学科的死亡。如果向怀疑论低头,那么除了缄口不言以外,哲学家唯一可做的就是论证和宣称自己一无所知,否则一开始就已经站在反怀疑论的阵营当中。因此,怀疑论者天然地就是孤立派。更重要的是,怀疑论会断绝一个哲学家的理论探索,毕竟,如果知识不可能的,那么哲学思考还有什么意义呢?

在实践上,怀疑论也将使得一个人的行动无法得到合理的认知基础,因为怀疑论不提供任何可以指导决策和行动的知识。这样,如果一个人基于某个信念或理由而行动,怀疑论的阴影便随之而来:该信念或理由不可能得到足够的辩护,因此基于该信念或理由的行动依然是不合理的,一个怀疑论者似乎在实践上很可能会处于无序的、混乱的状态。休谟曾指出:

一个皮浪主义者不能期望他的哲学对人的心灵会有任何恒久的影响,即或有,它对社会的影响也不会是有益的。相反,他必须承认——如果他要承认什么东西的话——他的原则如果得到普遍的、牢固的传播,全部人类生活就会被毁灭。一切说教、一切行动都会立即停止,人们就会处于无知无觉的昏睡当中,直到由于其自然的需要得不到满足而终结他那可怜的存在。[1]

休谟认为相信怀疑论对人类而言是毁灭性的。当然,出于天性和本能,即使是坚定的怀疑论者也极有可能会在一定程度上维持生存,毕竟,饿而食、渴而饮、困而眠均不是理性行动的范畴。但显然地,一个笃信怀疑论的人很可能会产生严重的社会适应不良,无法过上正常的生活。

可见,怀疑论者面临着来自认知和实践两个方面的困境。相对而言,实践的困境更为基础:如果把怀疑论作为一个自洽的、但又能统领一切的思想体系,那么一个人甚至整个社会以怀疑论作为其唯一的理论思想亦无不可;但是,如果在实践上出现困难,心灵或生命的健康都得不到保证,那么怀疑论将失去其最大的根基——疯子或者死人是无法成为怀疑论者的。

因此,探寻可行的怀疑论实践方案,根本任务就是让“成为一个怀疑论者”不再变成一条通向疯狂与死亡的不归路。评价实践方案的优劣可以从以下三个评价维度着手:

(1)合理性,具有某种意义上的辩护或理据;

(2)可行性,让“无知的”怀疑论者能在实践中摆脱无序与混乱;

(3)契合性,符合某种怀疑论立场,至少没有产生明显的相悖。

其中,合理性是所有哲学理论所必须的;可行性要求该方案不是一种无法践行的幻想;而契合性则保证该实践方案建立于怀疑论之上。这以这三个维度作为评价标准,成功的怀疑论实践是一种“合理的、可行的同时也符合怀疑论主张的方案”。以下将使用这三个评价维度分别分析保守主义、分离主义、以及虚构主义三种怀疑论的实践。

二、保守主义:过上没有信念的生活

一个较为的常见怀疑论实践方案源于“皮浪主义”(Pyrrhonism)这一古代怀疑论的代表。塞克斯都·恩披里柯(Sextus Empiricus)在《皮浪主义纲要》中强调,怀疑论思想应当与实践结合起来,并总结出一套怀疑论者的生活原则。不过,在理解和分析这套生活原则之前,有必要先对皮浪主义的怀疑论进行简要的介绍。

首先,与当代认识论研究中流行的“笛卡尔式”怀疑论并不一样,皮浪主义并不宣称“我们没有知识”。事实上,皮浪主义的核心观点之一就是批判这种关于知识的断言。塞克斯都认为,“笛卡尔式”的怀疑论者(他称之为“学院派”)与其他哲学家一样,是犯了独断论的错误,而正确的做法是对是否拥有知识不做判断[2]。其次,皮浪主义的怀疑对象只针对“非证据(non-evident)”命题或关于事物本质的断言,而关于证据性的命题或表象(appearance)的断言则不抱有怀疑态度。举例来说,当一个皮浪主义者尝了一口蜂蜜之后,会相信“这蜂蜜‘尝起来’是甜的”,但不会做出“这蜂蜜是甜的”这种关于事物本性的表达,也不会得到“这蜂蜜含糖”这种推论性命题。类似地,如果看到一首帆船驶离港口,皮浪主义者会认为“帆船‘看上去’在移动”,但不会认为“帆船可以移动”。也就是说,皮浪主义不怀疑事物存在,也不怀疑知觉的直接呈现,而是怀疑间接的推理、对事物本质的断言等,它其实是一种关于哲学和科学(而非表象与常识)的怀疑论[3]。

在这种独特的怀疑论视角下,塞克斯都就一个皮浪主义者应当如何开展日常生活做出如下描述:

这种日常实践包含四重活动,分别是:(1)天性的引导;(2)情欲的驱使;(3)法律和习俗的传承;以及(4)技艺的传授。通过天性的引导,我们自然地能够感知和思考。通过情欲的驱使,我们饥饿时会进食、口渴时会喝水。通过习俗和法律的传承,我们会基于日常观点而接受虔敬为善、不敬为恶。通过技艺的教授,我们能对那些我们接受的事物有所行动。我们说,这都是没有信念的(生活)。[4]

不难发现,塞克斯都试图勾勒出的日常实践是(至少他认为是)一套符合皮浪主义怀疑论的实践方案,因为,仅依据这四重活动得到的是“没有信念的生活”。这里的“信念”应理解为关于事物本质的认识、非证据性的推论等哲学与科学的命题。这种实践方案主要体现为一种顺从人性、接受世俗伦理法规、沿袭传统技艺,并拒斥一切科学和哲学的探索和断言,以下把它称为“保守主义”实践。

保守主义实践要求怀疑论者必须把某种怀疑论贯彻到生活当中。当然,这一取向得以实现的前提是以一种相对温和而不是彻底的怀疑论为基础,皮浪主义也没有逃脱这一藩篱。尽管在关于怀疑论理论的建构当中,皮浪主义呈现一种彻底怀疑论倾向,但在关于生活与实践的描述上却明显地温和许多,例如它乐意(以一种非实在论的方式)接受知觉信念、传统习俗和技艺等。因此,一名奉行保守主义的怀疑论者,就是指仅以自己不怀疑的信念作为行动的认知基础。如果以这样的方式去理解保守主义,那么这只是一种自然不过的实践方案,从合理性上看几乎无可挑剔,而它体现出的“保守”倾向也并没有额外的原因,仅在于怀疑论者本身只可能持有极少数可依赖的信念罢了。

保守主义实践的困难不在于合理性,而在于可行性。不难发现,保守主义难以真正贯彻到其他经典的局部怀疑论当中。例如,一个对归纳知识持有怀疑论态度的人,就应该仅以非归纳知识作为实践的认知基础;一个因果怀疑论者应该在实践推理中拒斥一切基于因果性的理论和分析;一个他心问题的怀疑论者在行动上应该类似于一个孤独症患者。显然,这样的实践者即使免于遭受灭顶之灾,也断然无法过上正常生活。可以说,关于归纳的、因果的、他心知识的怀疑论者均难以用其怀疑论来规范自己的生活。因此,保守主义实践是否可取,必定高度依赖于背后所持有的怀疑论主张,这表明它是一个特定的而不是普遍使适用的怀疑论实践方案。

此外,即使承认保守主义是一种特定的实践方案,它也面临着两个重要的批评[5]。其中一个是,塞克斯都的四重活动不足以涵盖日常实践所必须的内容。例如亲友间的人际交流、各种娱乐活动等,都不属于这四种活动之一,但似乎却是一个人类过上正常生活必不可少的活动。不过,如果把塞克斯都的四重活动仅仅作为实践内容的例示而不是穷举,这个批评便能得到一定程度的缓解。从理论上看,只要在生活实践上没有包含科学和哲学知识的,而仅仅遵从证据性命题或表象而生活,便在原则上贯彻了皮浪主义怀疑论,而人际交流、娱乐也可以与科学和哲学无关。

相对地,另一个批评是,四重活动的涵盖范围过宽,当中包含了一些不能仅从证据性命题或表象而得到的行动。例如,要成功进行习俗和法律的传承,对善的理解和思考、对各种规范、法规之间的逻辑关系的分析是必不可少的,而在技艺的教授中,则难免会利用一些抽象的描述。这些活动都包含了超出皮浪主义者所接受的信念与断言。更关键的是,这些内容似乎是正常实践所必须的,一个怀疑论者无法让自己不选择(或拒斥)某些习俗和法律,以及不学习和使用任何技艺而生活。所以,这一批评实际上是指出保守主义在可行性和契合性上的二难:可行的保守主义很可能隐藏了一些怀疑论所不接受的信念,从而不是一个真正的怀疑论实践,而严格契合怀疑论的保守主义将难以过上正常生活。

三、分离主义:哲学的归哲学,实践的归实践

作为一个哲学史上著名的怀疑论者,休谟在其作品中也呈现了一种怀疑论的实践方案。休谟认为:

这些(怀疑论)原则在学院里可能得到繁荣和胜利……但是一旦它们离开其庇护所,通过触动我们情绪和感觉的客观对象的出现而与我们天性中更有力的原则对立起来,它们立刻就会烟消云散,并且使决心最大的怀疑论者和其他凡夫俗子处于同样的状况之下。

因此,怀疑论者最好保持在适当的领域当中,展现其由于深奥的探究而带来的哲学异议。[6]

也就是说,在日常活动中,人类的习惯和天性将会压倒理性,即使持有怀疑论的立场,也无碍于各种信念的形成、推理、决策和行动。因此,一个人无论是否相信怀疑论,也应当与日常实践无关。以下把这种方案称为“分离主义”实践,即怀疑论与日常实践是相互分离的。根据这个实践方案,无论一个人是否相信怀疑论、是否认为关于外部世界的一切知识是存疑的,一旦停止哲学思考,怀疑论将不再具有任何实践上的指导力与约束力。

分离主义有两个特征:第一,它认为哲学和非实践的理性思考与日常实践是两个截然不同的领域,前者不应该穿透到后者当中;第二,怀疑论者的日常实践与一个非怀疑论者是没有多大差别的。一言蔽之,就是让“哲学的归哲学,实践的归实践”。

无可否认,分离主义的确描述了一种具有高度怀疑论倾向的人的实践方式。然而,分离主义是极端反直觉的,因为它割裂了“知”与“行”之间的关系,而合理行动显然需要理性与知识(或得到辩护的信念)的支持。事实上,怀疑论之所以重要,以及反怀疑论成为一种“默认的”哲学立场,正是在于怀疑论的结论会摧毁一个人生活所需的一切常识[7]。因此,分离主义实践最大的问题在于其合理性,除非能找到额外的理由,否则,这实际上只是一种回避问题的鸵鸟心态而已。

其中一个可能的辩护方式是,尽管分离主义拒斥了知识对行动的规范作用,但它符合实践理性(practicalrationality),也就是说,以分离主义的方式而行动比其他潜在可选的方式更有利于达成个体的实践目标。毕竟,一个人只要活着,就不得不经常地做出各种决策和行动,实践是一个无法逃避的、“至死方休”的过程。然而,当一个人以怀疑论作为其认知基础,其行动要不无法进行,要不一片混乱,这对生存而言将会是一场灾难。因此,怀疑论者应该同时持有分离主义立场,以常识和习惯而不是怀疑论作为实践的基础,这才会使其生活免遭毁灭、更可能达成实践目标并过上更好的生活。

可惜的是,这样一个相当符合直觉的辩护存在一个严重的问题:怀疑论者如何能够确定分离主义实践符合实践理性呢?实践者如果没有关于自身和实践目标的相关知识,则不太可能得到明确的实践目标,也无法评价各种实践手段和工具的优劣,自然地,也无法合理地认为基于常识和习惯的实践方案符合了实践理性。所以,诉诸实践理性的辩护只是把问题倒退一步:如果没有知识(即相信怀疑论),实践理性也只是无源之水、无根之木。

另一个可能辩护是,实践不应该以理性为准绳,相反,理性是服务于实践的。一些学者指出,休谟之所以着重讨论关于因果与归纳法的非理性特性,以及其中体现出的强烈怀疑论倾向,目的是批判以理性为基础而形成信念、获得知识并指导实践的哲学传统[8]。在这种解读下,休谟并不是一个怀疑论者,而是试图以一种“自然主义”的方式回应怀疑论的挑战。这一回应策略也能应用在怀疑论的实践问题上:即使怀疑论是理性思考的结果并接受了它,但它并不适用于实践领域。正如休谟的名言:“习惯是人生的伟大指南”[9],指导生活与实践的不应该是理性,而是情感、习惯和天性。

根据以上回应,通过反转传统上关于理性、知识和实践的关系,分离主义可以获得一个貌似合理的辩护,但是,这种特殊的“自然主义”方案可以说从根本上推翻了从古希腊至今关于理性、知识、实践关系的主流看法,它其实是把怀疑论所带来的实践困境放在一个更为基础的,也许更具有破坏性的哲学问题之上,而不是在传统的认识论框架下去解决它,承认这一方案所带来的关于认知和实践上的冲击不亚于怀疑论。此外,更为致命的是,凭什么认为理性应该服务与实践而不是相反呢?即使这是一个关于人类实践的事实,也难以推论出应当如此(从“是”得不到“应该”,这正是休谟哲学的核心之一)。显然地,这种辩护策略是一种关于理性、知识和实践关系的独断论,本身就带有很强的反怀疑论倾向。最后,如果理性是服务于实践的,那么没有任何实践作用的怀疑论应当被抛弃,分离主义也就没有存在的必要了,也就是说,这种回应最后其实是一种反怀疑论方案。

四、虚构主义:人生如戏,全靠演技

文学和影视作品常常称为“虚构之物(fiction)”,指的是其中描述的场景、人物和事件等在真实世界中并不存在对应物,而是通过想象而得到的,并且各种特征和逻辑往往与现实大相径庭。尽管如此,虚构之物却是人类重要的精神食粮,当一个人沉浸在一本小说或者一部电影当中时,剧情的起伏跌宕、人物的生离死别会牵动思绪,并且会进入某种深度代入的状态。在这种状态之下,一个人会依据该虚构作品中的背景、故事和逻辑,生成各种“佯装信念(make-believe)”,并进行各种认知活动和行为模仿[10]。此外,儿童的“假装游戏”(例如过家家游戏)也是典型的以佯装信念为基础的活动:小孩子们在一起玩耍时,想象出一个他们要模仿的故事或场景,然后约定各种物品代表什么对象,对物品进行特定的操作代表想象的场景会发生特定的变化,再依据他们约定的规则在想象的场景中进行各种各样的言语和肢体互动[11]。值得注意的是,佯装信念并非信念,恰恰相反,它指的是“并不相信,但在行动上表现得相信了一般”。

怀疑论者也可以采用类似的方式来看待日常实践:如果把世界看成一个舞台,把生活看成是剧本中的一幕又一幕的场景,那么人生就是在演戏,其中的活动所依据的便是符合这个舞台、剧本和场景的佯装信念,而不需要以知识或者得到辩护的信念作为实践的认知基础。以下把这种实践方案称为“虚构主义”实践。

“虚构主义(fictionalism)”常常是针对一个特定领域的命题和理论而言的,例如道德虚构论、科学虚构论以及数学虚构论等,这些观点指的是,关于该领域的主张不直接地指向真,而应该看成是某种与小说相近的虚构之物[12]。虚构主义之所以可以作为怀疑论者的实践方案,在于若把自身怀疑的某个领域的命题或理论看成是与真无关的虚构之物,则可以在保持怀疑论立场(没有该领域的知识)的同时也利用这些命题或理论服务于实践。

虚构主义与分离主义最大的差异在于,前者坚持怀疑论应当穿透到日常实践当中,应对策略则是放弃真和实在对实践的约束,无论是生活中用到的常识、职业中的专业知识或者是科学知识,都仅仅是出于想象,是佯装信念而已。但是,想象也能够产生巨大的力量,从而主导和规范人类生活的重要方面。例如,货币就是一种具有巨大力量的想象之物,无论是纸币还是金银,其货币属性如价值尺度、流通手段等,并不包含在本身的物理属性当中,而是通过人类集体的想象,加上同样是基于想象构建的伦理习俗和法规而获得的。也就是说,一张纸或者一块金属是货币,并不是存在一个事实与之对应,而是在于人们都是如此认为的。但是,一旦这种集体的想象确立以后,一个投身入现代社会的个体也必须依据这种想象而行动,即认为(无论是真诚地相信还是佯装相信)一张印有特定图案的纸是各类商品的价值尺度,是用来购买各种东西的工具,否则,他根本不能很好地生活。

因此,对于一些命题而言,哪怕它与真和实在无关,也无法找到什么辩护的依据,但仍然是指引个体实践可靠的甚至必须的向导。伏尔泰的曾言:“如果上帝不存在,那就有必要创造一个出来”,正是表达了一种有神论的虚构主义实践观。同样地,数学和科学的虚构主义者也认为,即便数学对象、科学理论与真无关,但数学和科学知识也是可接受的[13][14]。这样,作为一名怀疑论者,也能找到足够的理由对那些自己怀疑的领域采用虚构主义立场,从而既保持“一无所知”,又可以让实践摆脱无序和混乱。

然而,即使“知识”与真无关,但关于佯装信念的甄别和选择,虚构主义本身并没有给出任何指引。这样,虚构主义的实践者应当如何挑选佯装信念,以及如何判断一个佯装信念在什么时候需要假装相信、什么时候则可以抛弃呢?所以,虚构主义实践的可行性似乎存在问题,如果佯装信念没有一套特定的挑选标准,怀疑论者的实践处境依然是无序和混乱的。

这个可行性难题对局部怀疑论者而言并不难消解,因为佯装信念的挑选标准可以来自于其他不怀疑的领域中的知识。虚构主义者常用的关于虚构知识的挑选标准是:命题对经验和现象的解释力、是否符合逻辑和实用性。如果不怀疑这些标准背后的信念,那么局部怀疑论者可以得到一套关于其怀疑领域的佯装信念的挑选标准。例如,对于科学知识的怀疑论者而言,一个科学理论是否可取,不在于是否真实地刻画了世界,而在于它是否很好地解释了当下的可观察现象、理论内部的融贯性以及能否带来更大的实践效益。这样,科学领域的佯装信念就可以通过科学领域以外的、不怀疑的信念进行甄别与选择。相对地,彻底怀疑论者则难以进行虚构主义实践,因为他们缺乏用以甄别和选择佯装信念的工具。但是,从彻底怀疑论者的立场上看,由于自己本身就“一无所知”,因此,无论接受什么样的佯装信念,都不存在支持或者反对的理由。也就是说,彻底怀疑论者在实践上“怎么都行(anything goes)”,而虚构主义则为怀疑论者提供一种费耶阿本德式的实践态度。

此外,虚构主义实践面临一种契合性的质疑:通过把“知识”视为虚构之物,虚构主义的确在字面意义上符合了怀疑论,但却会让一名怀疑论者以“佯装信念”的名义形成实质上的轻信,反而抹杀了应当秉持的怀疑精神。怀疑论的一个重要价值是提醒理性思考者应当以审慎的、保守的态度来认识世界,并对既有的经验、常识、权威保持不轻信、质疑、批判的态度。然而,虚构主义的实践者却无法在其实践方案中体现出这种怀疑精神,甚至可能因为各种实践所依赖的信念都是佯装的,从而降低了反思的意愿与深度。这样,虚构主义实践似乎是一个伪装的怀疑论实践,它对怀疑论者而言是自我否定的。

但是,虚构主义的实践者能一定程度上回应这种质疑。诚然,一个专业的演员需要投入地演戏,但不代表他无法区分戏里与戏外,也不代表他会把戏中的故事视为真实。同样地,虚构主义的实践者也并非必然地形成实质上的轻信,相反,他们更可能保持着对世界一切事物的怀疑。可以设想,假设在未来人类的认识发生了一些颠覆性的改变,例如发现人类一直以来都是身处类似《黑客帝国》所描述的虚拟世界,或者有一个的外星人展示出强力的证据表明人类都是他所供养的缸中之脑,虚构主义实践者很可能是最能接受和适应这种认知变化的群体(当然,同样是以虚构的方式)。

最后,虚构主义还可能面临这样的指责——它要求一名怀疑论者放弃本真的(authentic)生活,把人生降格为至死方休的表演,从而摧毁了生活的意义和价值。但是,这也未必表明虚构主义是不可欲的,而仅仅指出它与主流的人生价值观不相容。所以,这揭示了虚构主义者也许还需要一套新颖的、与本真生活无关的价值观为其生活提供支持。

五、比较与总结

探索与分析各种建立在怀疑论之上的实践方案是发展和完善怀疑论争论的重要一环。然而,从合理性、可行性和契合性三个评价维度去看,并不存在一个令人满意的、可以很好地适用于怀疑论者的实践方案。其中,“仅以不怀疑的信念作为行动认知基础”的保守主义是一种直接的怀疑论实践方案,但在可行性却面临严重的困难。另一种从休谟哲学中提取出的、坚持怀疑论和实践相分离的分离主义,则在合理性和契合性上都无法得到很好的辩护,而很可能只是一种怀疑论者的鸵鸟心态。最后,本文尝试从各种虚构主义理论当中提炼出虚构主义实践,主张怀疑论者可以放弃真和实在对实践的约束,而以佯装信念的方式去接纳各种常识和科学知识并作为实践的依据。虚构主义实践会在挑选合适的佯装信念时陷入可行性的困难,并面临违反怀疑精神和摧毁人生价值的批评,但是,这些困难都可以得到一定程度的消解。综合而言,虚构主义是三个实践方案当中较为可取的一个。

值得注意的是,以上三种怀疑论实践方案的建构和分析当视为抛砖引玉,其重点不在于探求一种切实可行的,且在理智上足以“越过”怀疑论难题的处世方式,而是力图指出,作为一种认识理论的怀疑论与日常生活实践并非如绝大部分哲学家所设想般水火不容。这样,“怀疑论与生活相容”应当视为怀疑论研究的基本进路之一,而把“反怀疑论”作为一种缺省的认识论立场,或基于认知和实践的困境拒斥怀疑论则无疑是有欠考虑的,是一种理智的偏见。事实上,近年来关于古代怀疑论,尤其是皮浪主义的研究有重燃之势,表明部分哲学家也意识到怀疑论与日常实践关系的理论分析是当代怀疑探究中所缺失的一环。当然,“怀疑论者何以处世”这一哲学话题并没有引起广泛的讨论,可以期待今后会出现更为丰富的、精致的实践方案,能为怀疑论这个历久弥新的认识论难题提供一种与实践哲学相结合的研究进路。

[参考文献]

[1][6] [9] Hume,D. An Enquiry concerning HumanUnderstanding, Tom L. Beauchamp(ed.).Oxford/New York: Oxford University Press, 1999: p.207, p.106, p, 122.

[2] [4] Annas, J., &Barnes, J. Sextus Empiricus: Outlines ofScepticism(2nd edition). Cambridge: Cambridge UniversityPress, 2000: pp. 59-60, p. 9.

[3] Fine, G.,Sceptical Dogmata: Outlines of Pyrrhonism I 13.Méthexis, 2000: 13, pp. 81-105.

[5] Grgic, F.,Skepticism and Everyday Life,in New Essays on Ancient Pyrrhonism,Diego E. Machuca(ed.). Leiden: Koninklijke Brill NV, 2011: pp. 69-90.

[7] Lemos, N. Common Sense: A Contemporary Defense. Cambridge:CambridgeUniversity Press, 2004: pp. 1-13.

[8] Beauchamp T.L., & RosenbergA. Hume and the Problem of Causation.Oxford: Oxford University Press, 1981: pp.33−51.

[10] Walton, K. L.,Précis of Mimesis as Make-believe:On the Foundationsof the Representational Arts.Philosophy andPhenomenological Research,1991: 51, pp. 379-382.

[11] 蔡海锋:《科学模型是虚构的吗》,《自然辩证法研究》2014年第4期,第 3-9页.

[12] Eklund, M.,Fictionalism. TheStanford Encyclopedia of Philosophy(Winter 2017 Edition), EdwardN. Zalta(ed.).

plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/fictionalism/,2018年9月1日。

[13] Yablo, S., AbstractObjects: A Case Study. PhilosophicalIssues, 2002: 12, pp,220-240.

[14] Van Fraassen, B. The Scientific Image.Oxford: Oxford University Press, 1980.

[1]本文原载于《福建论坛(人文社会科学版)》2019年第4期,有一定删改。作者系厦门大学哲学系博士后。

[2]古代哲学中,《皮浪主义纲要》是难得的一部怀疑论体系著作;而在近代哲学当中以休谟的《人性论》和《人类理智研究》最为突出,但休谟究竟是否支持怀疑论至今仍存在争议。

微课推荐

△

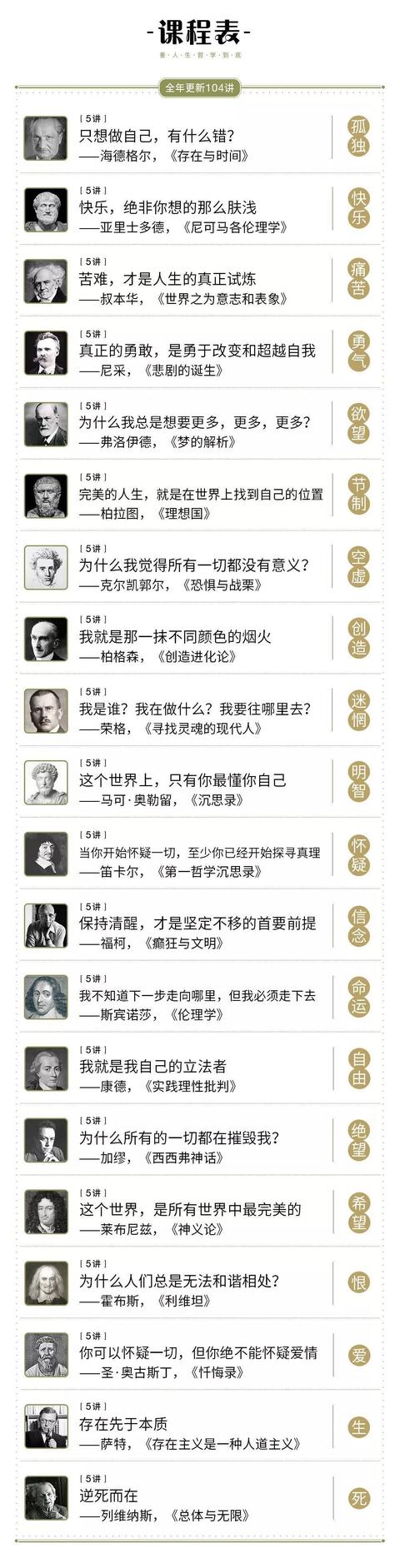

《姜人生哲学到底——20位哲学家的生命策略》

好课限时福利

1

限时特惠

原价199元,现价149元

2

订购即可获赠

▶《查拉图斯特拉如是说》一本

生活·读书·新知三联书店出版

▶哲学家的私人歌单

随课附赠心灵治愈歌单,包含200 首主讲人推荐曲目

3

加入哲学课程微信群

成功订阅后,即可入群和群友交流迷思、热切讨论,让哲学不再高冷。

大咖推荐

▽