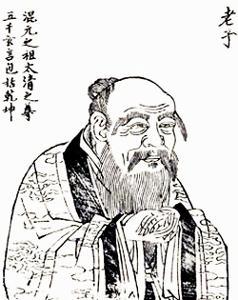

(《道德经》第二章(2))

原文:

是以圣人居无为之事,行不言之教。

释义:

“圣人”一词在最新的校订本里出现了28次。“圣”,聪明之义,“圣人”指上古帝王,是国家领导者。

“居”,有“治”意,引申为办理、处置,“居无为之事”即第六十三章所说的“事无事”,以无为的态度处事。“行”,意为实施,“行不言之教”即教化人不用言语。

翻译:

所以圣人从事无为之事业,施行不言之教化。

旧注:

苏辙注:当事而为,无为之之心;当教而言,无言之之意。夫是以出于长短之度,离于先后之数,非美非恶,非善非不善,而天下何足以知之。

魏源注:圣人知有名者之不可常,是故终日为而未尝为,终日言而未尝言,岂自知其为美为善哉?斯则观徼而得妙也。(魏源用“徼”、“妙”。)

札记:

1. 老子讲的“圣人”有两大原则,“居无为之事”和“行不言之教”。消极避世和愚民政策是老子被后世误读最深的两个方面。“无为”不是不做事情,而是不违反自然规律刻意作为、恣意妄为。《道德经》是写给领导者的管理法则,所以“无为”也可拆开解释:“无”指领导者要按“天之道”要求,放下欲望去做事,放下对形名的执着,不为自己的名利地位去捞取;“为”指领导者要按照自然规律,为百姓为众生去谋福利。

2. “不言”不是任何意见都不发表,而是强调以身为教。领导者放下私欲,为众生服务,不求众生回报,众生就会反过来成全他。少说多做,也契合前文所说的美恶、善不善之“名”的困惑。因为“名,可名也,非恒名也”(第一章),很多东西,说出来就已经错了。

3. 老子认为,包括人类在内的一切生命都应该顺应自然,在神秘莫测的大自然面前,人类应该自动取消那些自以为是的盲目行动。自然界有其生长变化的规律,人的感官所能感触到的有无、长短、难易、高下、音声、先后等形名区别,其实都是大自然有序的自然排列,人们把自己的价值取向强加在自然万物相互依存的关系之上而恣意妄为,这就是“有欲”之危险,也是老子提出“无为而治”的根本原因。

,