收拾书房,一本有些破损的的薄薄的小册子,让我内心一颤……

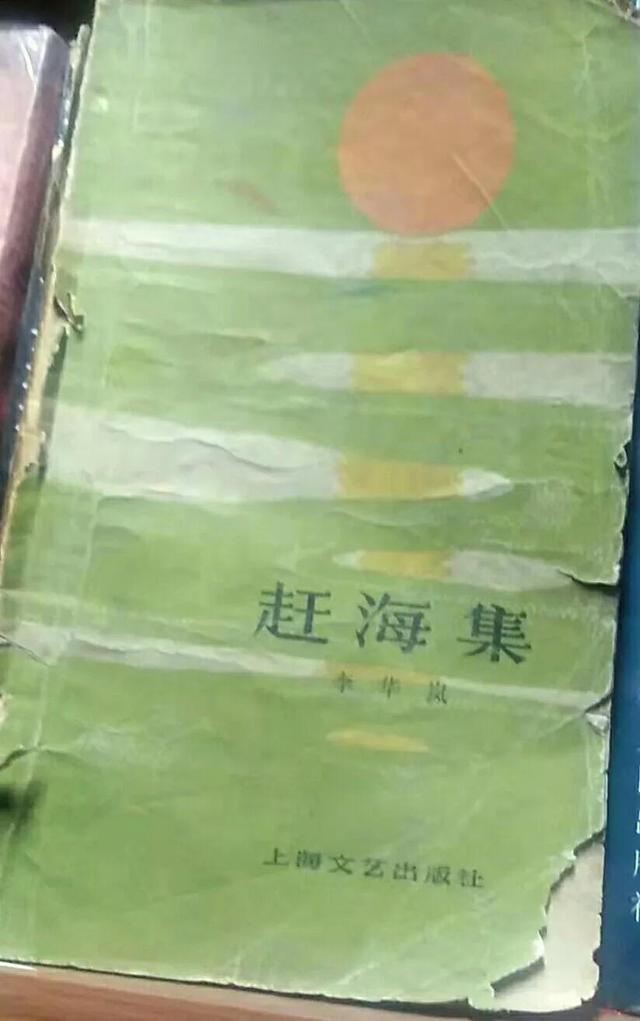

《赶海集》李华岚 上海文艺出版社。

这本不足6万字的散文诗集,在我七满八平的书房里,真想去把它特意找出来,恐怕都是件很不容易的事情。之所以让我心情忽动,陷入沉沉的思忆。不是单单因为初读这本短小精悍的散文诗时,所激发出来的那种激情画意,更为打恸我的是,无意间读了作家贾平凹(三十年了。记忆中应该是)的一篇微型小说,小说描述的主人公居然就是《赶海集》的作者。

小说大致讲了作家在上海出版社的一位编辑朋友(好像姓陈还是姓韩,我忘了)给他讲的一个真实的故事。

那位陈姓编辑朋友在收拾文稿准备下班的时候,一封投稿作者的信,忽然引起了他的注意。信的大致意思就是:“....我已身患绝症,不久于人世,请编辑同志尽早审稿,采用与否,恳请告之...”。这位编辑朋友心头一惊,重又坐下,十分认真的审阅起稿件来。很快,他就被文稿吸引住了,竟读得如痴如醉。直至家人见其未归,便找到编辑部来,方知天色已晚。陈君编辑不顾时间已晚,拿着书稿就去敲开总编家门,要求连夜复审...

第二天,陈编辑便怱怱赶往作者的所在地一一南京。

尽管有见临终重病人的思想准备,但当他看见作者时,仍然大吃一惊,只见此人形如枯槁,骨瘦如柴!无论如何也无法和那些清新隽永,正气凛然,托物言志,诗情画意的散文诗作者联系起来!

而这位三十多岁的的青年作者,居住在一个容不下两个人小破屋里。

那个时代,这也不稀奇...

两人惺惺相惜,相见恨晚...

临别之时,陈编辑一再嘱咐:“...回去我当急件处理,尽管印出校样。你可千万要保重啊。”

作者笑答:“放心吧,不见到铅字,我是不会死的。”

陈编辑回到上海,马不停蹄的赶往单位,他想用最快的速度把样稿赶印出来!因为他清楚那个奄奄一息的年轻人分分秒秒都有可能离开这个世界。尽管如此,但在那个七十年代,还是足足耗废了近一个月的时间!

当陈编辑怀揣着书样风风火火,忐忑不安地奔向南京医院时,眼前的一幕,让他惊呆了……

朋友们,你们看过张艺谋导演拍摄的《山楂树之恋》吗?写到这里,我的眼前浮现出该剧中男主人公躺在病床上临终之时的情景……

这个在医院被病痛折磨的已失去人形的年轻人,接过自己的书稿样本,认真的审阅后,签上自己的名字: 李华岚。仰身大笑: “我无愧于生!”……

据说此书发行以后,大受欢迎。再版仍供不应求。

“人民一一这是多么简单,多么朴素的两个字。

不需要任何修饰,不需要任何打扮,更不需要装腔作势。

象她所代表的人民一样纯粹,朴实。

她毫无所求,因为世间的一切,都是她所创造,都是属于她的。

手中有枪,可以是强盗; 手中有生花妙笔,兴许是用软刀子杀人的罪犯; 悦耳的歌喉,保不住只是一位歌妓; 科学的大脑,或许只是制造杀人武器的刽子手。

只有当你来自人民,代表人民的时候,你才是战士,诗人,歌手,科学家。……

一一摘自李华岚《赶海集》

讲述这个小人物的真实故事,算是给今天的年轻人一份“非物质文化遗产”吧!

这是上海文艺出版社出版李华岚作者的最后作品,在那个年代能出一本书,是每个文学作家梦寐以求的事!

,