引言:

前面我们在《文化漫谈丨谁才是华夏儿女的始祖母》谈到了华胥氏为了救一双儿女而牺牲了自己的生命,这一双儿女就是伏羲和女娲。后来为了人类的延续,兄妹结为夫妻。

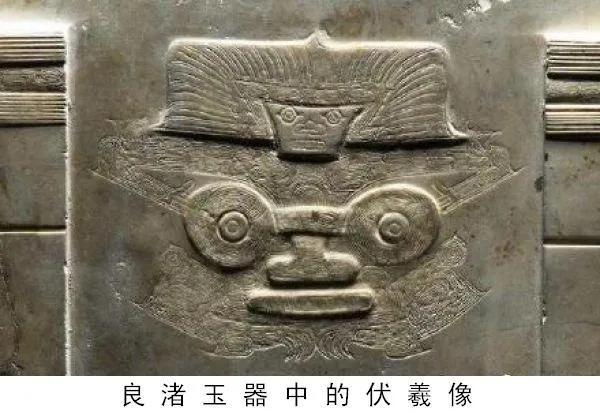

伏羲女娲画像

在汉代造像中,女娲和伏羲的形象出现频率极高,其造型通常是对称的一男一女,或交尾,或面面相视,都是人首蛇身之形,或伏羲手捧太阳,女娲手捧月亮,或伏羲执规,女娲执矩,或伏羲是东方和春天的象征,女娲是西方和秋天的象征。这一造型也体现了盛于汉代的阴阳学说。

人文始祖,三皇之首

《史记》从五帝之首的黄帝记起,未为伏羲立传,但司马迁在《太史公自序》说:“余闻之先人曰:‘伏羲至纯厚,作《易》八卦。’”肯定了伏羲的文化贡献。

到了东汉班固的《汉书》,则突破《史记》的界限,将上古帝王世系从黄帝推至伏羲,伏羲开始登上官定正史。《汉书·古今人表》中首叙伏羲,次列炎、黄;《左传·昭公十七年》“郯子来朝”诸语,认为“稽之于《易》,炮牺、神农、黄帝相继之世可知。”并以太昊伏羲为历史源头,确定他三皇之首、百王之先的地位:

“庖牺继天而王,为百王先。首德始于木,故帝为太昊。”这就是说,在古帝王系统中,只有太昊伏羲氏是“继天而王”的,因而他是百王之先,炎、黄诸帝继伏羲而王。

羲字演变

我们看“伏羲”这两个字。伏:伏藏,隐藏。“羲”字上部是“羊”字,这与“首”字的上部相似,都象形化地描述了鸟兽类羽毛等头部的装饰。“羲”下部,近似“我”与“兮”的组合。伏羲的“羲”字的组合,便是由戴着头饰的上部、“我”字和“兮”字三部分构成。由此可见“伏羲”之名便是“兮,我是一个头戴羽毛,隐伏下身来去观察的人”。那么,伏羲观察的是什么呢?又有什么值得我们的人文始祖要伪装成鸟兽的样子去观察而不再是狩猎的目的?

伏羲和夸父同论说

说到羲字,我们接下来看在演变外形上与之非常相似的“夸”字,上面或者旁边更像是一个张开双臂的大“兮”的形象。

夸字演变

说到伏羲,我们不得不联想到《夸父追日》这个故事,《夸父追日》最早见于《山海经》。这个故事家喻户晓,几乎每个版本的“中国神话故事选”都会选录,甚至还被入选学生课本,可见《夸父追日》的神话对中国文化的影响。

小学课本插图

在中国,我们只要能够见到有关《夸父追日》神话的绘画、壁画或雕像,其形式必定是:上面一轮太阳,下面一个奔跑的人。这样的构思设计,实际上依据的只是《夸父追日》故事的题目。如果我们要求构思设计者更进一步,描绘出“夸父与日逐走”而且又“入日”的图像,试想那会是一幅什么样的图形呢?

太阳下奔跑的人

毫无疑问,原画面中居于上方的那一轮太阳将不再居于上方,只会在奔跑人的前方。如果我们再进一步要求绘图者把奔跑的人“弃其杖”的“杖”也画上去,那出现的图形,就是我们日常所见的“乾”字:“乾”字左边结构部分中间的“日”,是“夸父追日”所追之“日”,“日”字上面的“十”字与下面的“十”字,是夸父所弃之“杖”。那么“乾”字右边结构部分的“乞”字,是不是那个奔跑追日的“兮”那个人。

横写的乾字

传说中一些口口相传而被神话的场景,其实是,是图形记载转变为文字记载过程中,以场景描落实到字形上的演变过程。单纯以文解字是无法还原图像化的场景的,这就需要我们还原那个场景才能找回一些因演变而流失的信息。

也就是今天我们看到的 “乾”这个字,原来应该是上下结构,被视作日的圆,应该在上部,“奔跑的人”,应该在下部。这就勾勒出了《夸父追日》的神话故事场景。所以说“乾”字,就是图画载体时代的《夸父追日》,“乾”字右边的“乞”字,和伏羲的“羲”字下面左边的一部分,以及“夸”字大下面的部分,指向的都是奔跑着去追赶候鸟的那个人,指向的是为创造《易》而观察鸟兽的伏羲。

太阳鸟图腾论

那追日的“日”和乾字中的“日”又为何不是太阳呢?

传说似乎众口一词地认定了夸父神话的中心主题是“追日”,“日”就是太阳。然而,时代渐远,关于“夸父记忆”留下的只是传说。当传说在口耳相传的漫长过程中,故事又往往被增饰改编,以至于偏离了原貌。如果日为太阳,夸父追日就是伏羲追赶太阳奔跑,这样的故事从现实角度出发又怎能让人信服?所以对于神话传说的本源,必须在切实把握远古神话本质特征的同时,破译现存文字记载中所包含的真实信息,才能揭示出《夸父追日》神话的原始蕴意。

日字演变

就让我们来揭开谜底吧,我们知道伏羲创造易经八卦,“仰则观象于天”, 是观察鸿雁远途飞翔以及在南方的生活情景,观察鸿雁在什么节气飞往南方去了,又在什么节气飞回北方来了,这些属于“天”的部分,是“仰观俯察”的“仰观”部分;“俯则观法于地”,鸿雁在北方的生活繁衍后代,称做“地”,是“仰观俯察”的“俯察”部分。伏羲不仅要观察鸿雁在天空飞翔的情况,还要观察鸿雁在大地上选择栖息地以及觅食、哺育、锻炼飞翔等情景。候鸟在一年四季中迁徙轮回的过程比做一个周期不变的圆圈。那么⭕️的表意是圆周,便是周而复始的意思, “乾”字字源图像画面为“夸父追日” ,所以夸父所追的“日”,并不是太阳,是候鸟周而复始的⭕️,这个⭕️是“周而复始”之意,是周全完备之意。伏羲完成了对《易》理论上的初创,但并未记录完整的候鸟迁徙过程,未完成的部分,被称做“不周”,这也是后世的黄帝、西王母、夏部落、商部落、周朝世族等他们为之所不断完善和完备的内容。

先秦鸟图腾

伏羲对于鸿雁的观察记录是追踪式的,和华胥氏观察植物创造出的植物历法不一样的。伏羲通过观察候鸟创造的候鸟历不仅仅改进了当时历法对人类生产的指导作用,而且弥补了作为部落首领华胥氏未能预知到大洪水,没有做好抗洪防灾的准备,几乎要导致人丁灭绝所犯下的错误。

在大洪水中幸存的伏羲女娲,痛定思痛,决心要找到一种方法,能提前预知自然灾害的风险,部落选址何处才能有效地应对,从而保障部落繁衍生生不息。于是伏羲女娲创造《易》,根本目的在于“生生不息”。在于人口的繁衍生息,不被自然灾害以及自身的无知所毁灭。可以说这些保障族群繁衍生息的方法,是伏羲、女娲向在洪水中得以生存的鸟类学习得来的,是她们在追踪观察鸟类迁徙的过程中学来的。这也是鸟类图腾、凤凰图腾在上古时期很多关键器物和场所中频繁出现并占据重要地位的缘故。

三星堆青铜神树鸟图腾

“乾”卦易经爻词的解读

在认识到乾这个字所代表的这些意义后,我们是否还能从“乾”卦的爻辞中找到夸父逐日的故事记载?!下面我们来看“乾”卦的爻辞。

初九爻:潜龙,勿用。

大雁在天空飞行,一会儿排成一个人字,一会儿排成一个一字,我们今天称作“雁阵”,在《易》中,把这种在天空有序飞行的“雁阵”称作“雁龙”。 “龙”即“拢”字,是“一拢一拢的大雁飞在天上”。潜,不是“藏”,而是指准备南飞的大雁出发前在水中吃饱喝足,以便高飞远行。“潜龙勿用”是说大雁高飞远行之前还在水中做捉鱼捉虾及饮水的准备工作,这时候还不用开始追赶鸿雁。

觅食的鸿雁

九二爻:见龙在田,利见大人。

成群的鸿雁在水中吃饱喝足后在陆地上集合列队,也就是在这时候,要徒步去追赶鸿雁的伏羲现身了。

集结的鸿雁

九四爻:或跃在渊,无咎。

遇到南方的大江,对于高飞在天空上的鸿雁来说,江河湖泊都算不上阻隔,但是对于徒步奔跑追赶鸿雁的伏羲来讲,他只能沿着江岸向上游去,寻找可能渡江的地方。那么九四爻便讲述了伏羲追踪鸿雁时所受阻的江水的场景。

长江天险

伏羲、女娲创造《易》的时代,还是没有发明船只的时代。生长、生活在北方的伏羲去追赶鸿雁,当初并不知道鸿雁要飞到哪里去,也完全不知道南方气候是什么样子,等到了长江边上,才知道南方没有冬天,南方的江河没有冰冻期。即便如此,此时的伏羲,也完全没有回头的意思,他想沿着长江到上游去,想寻找适宜于渡过长江的地方。

而“乾”卦其他三爻的爻词,实际上讲述的是黄帝时期,为了完成伏羲并未完成的事业,派出的大队人马,在追踪鸿雁到达长江边上时,没有遭到阻隔,而是想办法渡过了大江。进而完成对候鸟鸿雁全程追踪、观察、记录的形式,不是一个人、几个人去完成的,是在黄帝与蚩尤、炎帝大战之后,在西王母部落的指导下调动整个大军涉过千山万水去完成的。他们从中原的虞渊起步,以接力赛的方式追随着大雁到得南方栖息地,又从南方追随着大雁回到北方。我们将在《“大有”,黄帝和他的伙伴们》中详细解读。

小结:

从这里我们可以明确一点,易经爻词并不是同一时期记录完整的,而是经过几代、几十代人努力逐步完善并在以后形成文字的记载。伏羲创造“易”,但是并未完成对以鸿雁为主体的候鸟的全程追踪观察记录,只是完成了对《易》理论上的创建,还称不上完整周备的“易”,而未完成的部分,称做“不周”,“不周”即所缺少的部分,在伏羲“追日”死在路途上后,女娲及她的子女继承伏羲的遗愿,对缺少的在“天”上,也就是向南迁徙的部分进行观察和记录。这便是后世被称作西王母部落所在的“不周山”所发生的一切。也是“女娲补天”神话故事的原型。女娲“补天”,是补伏羲遗愿,补伏羲为没能够完成的观察飞在天空的候鸟到南方途中以及在南方生活的情形。鸿雁在北方的生活繁衍后代部分,称做“地”,是“仰观俯察”的“俯察”部分。鸿雁南飞在空中远途飞翔以及在南方的生活情景记录内容,属于“天”、“天书”部分,是“仰观俯察”的“仰观”部分。继伏羲“夸父追日”、“女娲补天”之后,全程完成对候鸟鸿雁的追踪观察与记录的是黄帝玄嚣。接下来我们将会陆续为大家揭晓…(欢迎关注转发和评论)

,