明成祖朱棣打败建文帝朱允 ,定都北京后,诏日“天下既定,度要害地,系一郡者设所,连郡者设卫。”明永乐二年十一月二十一日(1404年12月23日),明成祖朱棣认为直沽是护卫京畿的军事要地,同时也是漕运、商船往来冲要,兼以海口田土肥沃,宜于屯守,于是决定在直沽设卫,赐名“天津”,意谓天子车驾渡河之处。

明嘉靖二十九年(1550),《重修三官庙碑记》(天津历史博物馆藏)记载:“成祖文皇帝入靖难,圣驾由此济渡沧州,因赐名天津。”即为纪念明建文二年(1400)十月二十七日明成祖朱棣率兵南下与其侄建文帝朱允争夺皇位,从直沽渡河偷袭沧州的胜利。

天津城西门(摄于1900年八国联军炮击后)

明永乐二年十二月九日(1405年1月9日),明廷决定设天津左卫。明永乐四年十一月八日(1406年12月18 日),改青州右卫(一说青州左卫)为天津右卫。(“卫”是明朝的军制,卫下设千户所、百户所,由指挥使统领。每卫士兵足额5600人,兼有屯田守卫之责。)至此天津共设三卫, 直隶于后军都督府,卫兵定额16800人,三卫屯庄散在海河以南沿南运河至德州以东地区。

明永乐二年(1404),明成祖命工部尚书黄福、平江伯陈碹负责督建,都指挥佥事凌云、指挥同知黄纲具体筹划施工,在卫河(今南运河)与海河之间的三角地带的小直沽筑建城垣——天津卫城。

美国“费城华埠”牌楼,其原型出自津门

天津卫城的筑建历时一年有余, 人们赞誉它赛过当时的淮安城(今河南省泌阳市)。翌年, 又经刑部侍郎张思恭监督补修。《明实录》卷三十六说: “永乐三年秋七月庚申,改工部侍郎张思恭为北京刑部侍郎。初思恭坐事,命督修天津卫城,至是还奏称旨,遂改官刑部,仍令督修天津卫城。”

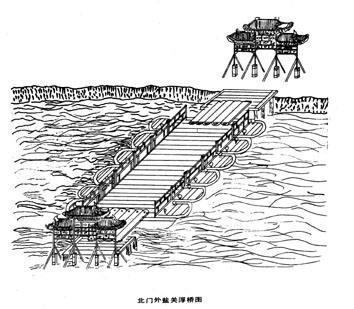

当时的天津卫城,城墙周长达9里13步,东西长504 丈,南北长324丈;垣高1.98丈,垛高0.42丈,共高2.4 丈。共有城垛1454个。卫城东西长而南北短,呈矩形,有如算盘,故俗称“算盘城”。城垣四周之中各开一门,东日镇东门,西日安西门,南日定南门,北日拱北门。在这四个城门中,以拱北门最为壮观。各城门之上和城之四角均建有城楼,以供哨望戍守之用。

由于卫城临河而建,东距海河220步,北离卫河200步,故皆以河为池,不另掘濠。 西、南两面虽无河流环绕,但地势较为低洼,沟洫甚多,挖掘城濠亦是易事。 明永乐初年筑建的卫城,虽有“赛淮安城”之誉,但却不过是一座土城。

由于天津地势低洼,夏秋之间常有水患,城垣屡遭浸泡冲涮,加之年久失修,至明孝宗即位之初 (1488),城垣多有坍塌。兵部尚书兼大学士李东阳曾在 《修造卫城旧记》《[康熙]天津卫志》中追述说:“予尝以使命夜道天津,见土城颓圮,兵士传递者越堞而行,若履平地,心甚讶之。”明弘治六年(1493),明孝宗乃诏令天津兵备道副使刘福监修天津卫城。

刘福原为四川巴县人,对修城工作颇为负责,认为“城池最重,宜亟为之处”。他“累岁 而计”和“徐而图之”,多方挖掘财力、物力和人力。对于城墙的质量要求十分严格,“城为高甓而扃之,隅方而准平”, 城楼“皆逾寻累尺”,施工精巧。

这次修建后的天津卫城, “平看俯瞰,迥出尘垢”,更加壮观。应当指出,由于施工条件的限制,这次修城也只能是在土城的外表“瓮以砖石”, 即重新砌上一道城砖。(1970年,曾在北门修建地下工程时发现刻有阴文并配以两道边栏的长方形砖1块,砖上有 “天津卫窑户口口城砖”的字样。专家研究推论,这块城砖即弘治修城遗砖。)

明万历十四年(1586),天津兵备道副使王来贤奉命再次修建天津卫城,由于没有历史资料记载,其详情不得而知。此后几十年间,墙垣又多有残损败坏。至明天启二年(1622)八月,由于大雨成灾,使“南北城口, 坍塌七十余丈”,造成“高堂巨屋,倒着不可胜计”。于是, 天津巡抚毕自严特上《修造城垣议留班军》奏折,建议朝廷拨款重修天津卫城。由于御倭防清战事日紧,修城一事未果。明崇祯十年(1637),明廷复有重修天津卫城之议,但结果亦因国祚难保而罢举。

,