古代中原的四周属于蛮荒之地,被称为夷、蛮、戎、狄。

今天我们要说的是“蛮”。

《礼记》上说:“南方曰‘蛮’,雕题交趾,有不火食者矣。”

“南方”指黄河中下游往南的地方,“雕题交趾,有不火食者矣”说的是脸上纹图案,男女在同一条河里洗澡,还有一些人茹毛饮血。

“蛮”又延伸出一个极具地域歧视的蔑称——南蛮子,居住在这些地方的人都被称为“南蛮子”。

“南蛮子”意指生活习性像野蛮人,同时相比中原来说,更有文化荒漠的意味。

随着时代的变迁,以及北人南迁,南北融合,部分南方人逐渐甩掉了南蛮子的帽子。

首先是两湖、两江,这些地区成了各朝的财税重地,也是粮食主产区,再称他们是南蛮子就有些过分了。

两广也因为改革开放后,广东是先富起来的省份,没人敢再说他们是南蛮子。

那么,最后还戴着这顶帽子的地方就是——福建。

时至今日,这个叫法仍然存在,只不过玩笑的成分多一点。

福建山水

现在大家一说起福建人,首先想到的是福建人会做生意;在大家的潜意识里,做生意往往和文化扯不上边,很少人意识到这个曾经的蛮荒之地也是个文人辈出的地方。

很多北上求学或做生意的福建人,都有过被贴上“南蛮子”标签的经历,或正面戏谑,或背地里鄙夷,稍有过错,就会被冠之以“这个南蛮子”如何如何。

有人说苏东坡一生被贬很多地方,可他宁愿去海南,也不愿意去福建。也许是福建的地理环境太恶劣,交通也不好;还有就是苏东坡反对王安石变法,也因此被贬,而来自福建的官员大都支持王安石变法,尤其当时两个在位的闽籍宰相曾公亮和陈升之,尤为积极,恨屋及乌吧。

苏东坡虽然不愿意去福建,但也不得不承认:“福建子亦会作文。”

这句话很刻薄,很耐人寻味,仿佛在说,这些人虽然很讨厌,但能力还是有的。

福建的柳永像一座大山一样横亘在前面,苏东坡就算再狂傲,也不能在写诗作词方面贬低福建人,毕竟要达到“凡有井水处,皆能歌柳词”,“十有八九不学柳耆卿,则学曹元宠”的影响力,他苏东坡也难以企及。

说句实话,没有柳永的对标,就没有苏东坡后来在诗词方面的成就。

“福建子”是个骂人的词,这个“子”可不是孔子、老子的“子”,也不知是谁发明的,连王安石碰到福建的对手,也忍不住嘟囔几句“福建子”。

从另一个侧面可以看出,当时福建在朝堂做官的人有多少,势力有多大。

要想做官,只有读书这一条路。如果说隋唐开始科举取士,福建尚处于起步阶段,到了宋朝,则喷薄而出,以至于福建成了学霸诞生地,整个宋朝录取了28933名进士,福建就占据7043名,将近1/4,绍兴八年(1138年),还出现过一榜中状元、榜眼、探花都是福建人的奇观,以及连续四届状元都是福建人的现象。

全国各地历代进士人数排行

宋朝前后有17名福建籍的宰相,文化人中,不仅有高山仰止的柳永,还有程门立雪、倡道东南的杨时,以及理学大师朱熹。

至此,福建不再是文化荒漠。

这时,南蛮子变成了福建子,官场的权力斗争中,只有对福建人咬牙切齿的恨,变着法排斥福建人,寇准当宰相的时候,说“南方下国,不宜多冠士”,在一届殿试中,硬生生让皇帝把状元的头衔从福建人改为山东人;司马光反对变法,骂王安石“心术似福州人”,还说“闽人狡险,楚人轻易”;甚至有人奏表皇帝,说福建人口音太重,不能委以重任。

福建客家人、闽南人、福州人的祖先大多来自中原,只是迁居福建后,赋予地域特色,形成了自己独特的文化特征,有人说,客家人和闽南人是中华传统文化保留最完整的族群,从生活习俗到语言文字,处处彰显,一些早已消失的文字读音,不经意间,就能在他们的口语中找见。

所以,福建人骨子里的内敛、低调,不趋炎附势,源自于传统文化的延续。

也许大家没听说过,元朝和清朝两代,福建出现过大量读书人拒绝参加科举考试的现象,目的是不为入侵的外族统治者治国理政,这就是古代读书人的气节吧。

福建还有一种读书人,比如敢烧外国人的鸦片的林则徐,把荷兰人打得满地找牙的郑成功,还有一群留学日本的年轻人,回国后拿起枪不顾生死参加黄花岗起义。

黄花岗七十二烈士中有20个是福建人,都是读书种子,这其中有《与妻书》的作者林觉民,林觉民有个侄女叫林徽因,他们当年都住在福州的三坊七巷,后来,一家姓谢的人家住进了林家的一处大宅子,谢家有个女儿叫谢婉莹,就是作家冰心。

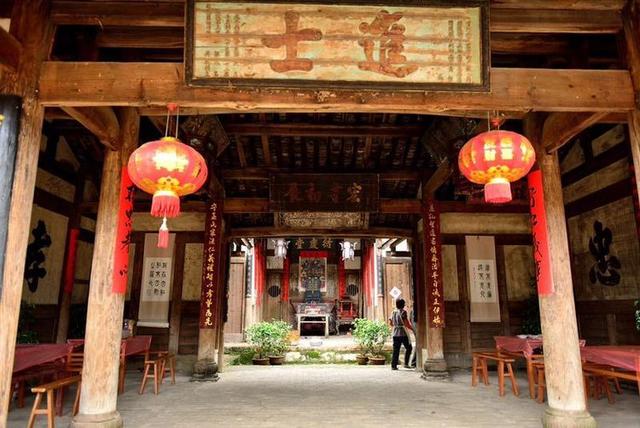

福建读书风气一直很盛,往前推个200年,书院随处可见,主要是山多地少,普通人家求个温饱都困难,只能靠读书谋出路,或者漂洋过海出国讨生活。(图片来自于网络)

,