04:18

吴寄南:愿做“人梯”,帮助中日年轻学者成长(04:18)

【编者按】

1972年9月29日,中日签署《中日联合声明》,实现了两国邦交正常化。

五十载冷暖起伏,半世纪沧桑巨变。共同的记忆、特别的联结、持续的接力,过往的中日友好瞬间,观照着当下时代激流里的行与思。

澎湃新闻联合中国公共外交协会,推出“50年50人”专题报道,对话50载中日关系的塑造者、开拓者、践行者,展望未来全球变局下中日关系“下一个50年”。

无论是日本前首相福田康夫、鸠山由纪夫这样的老一辈政治家,还是像野田圣子这样现今依旧活跃的日本内阁大臣,吴寄南都曾面对面打过交道,至今还记得会面时的有趣细节和交谈内容。

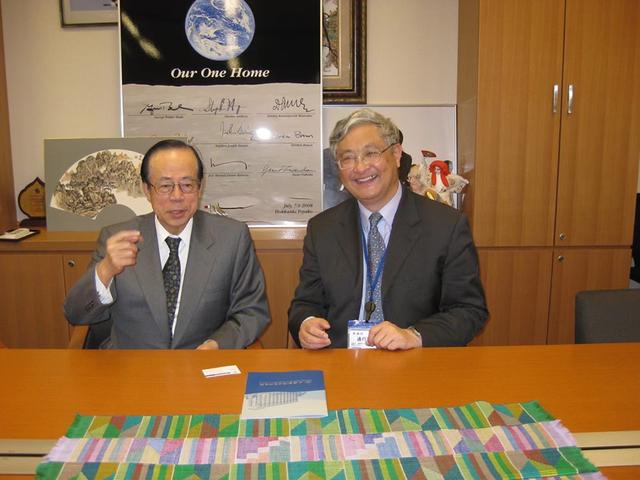

福田康夫(左)与吴寄南。受访者供图

野田圣子(左)与吴寄南。受访者供图

现为上海市日本学会名誉会长的吴寄南在日本研究领域耕耘近40年,访日近百次,他的记忆中珍藏了许多与日本各界人士交往的经历,有过推心置腹的畅谈,也有过面红耳赤的争论。他说“我要有一个泱泱大国、华夏学者的风格和品位”,涉及敏感问题该争就争,但也不过分拘泥细枝末节。

对于中日关系研究,吴寄南往往能洞察日本政坛水面下的暗流,辩证地看待横亘在两国之间的悬案。他说,中日关系正处于爬坡过坎的时期,接下来将是既竞争又合作的局面,我们要“任凭风浪起,稳坐钓鱼台”。

家宴招待与唐代边塞诗

澎湃新闻:您是在何种契机下接触和了解日本?

吴寄南:我出生在上海一个普通劳动者家庭,小时候对日本人没什么好感,刚懂事的时候,父亲就跟我说,他当年在一家麻袋厂当童工,经常遭到日本人“拿摩温”(解放前上海工厂工头的俗称)的毒打。我老家在上海北站附近,“八一三事变”对这一带造成了很大的破坏,到上世纪60年代还有日军炮击留下的断壁残垣。小学二年级的时候,同桌送了我一张中国银行在1915年发行的10元钞票,那张钞票中间盖着“用此票买日货断子绝孙”的印戳,那是当年抵制日货运动时,一些青年学生盖的戳。

我和日本结缘始于1972年。当年9月中旬,根据中央指示,北京、上海和沈阳正在为时任日本首相田中角荣访华开展一个大规模的宣传教育活动。那时候我在上海一家纺织厂担任党总支宣传委员。老实说这个活不好干,因为厂里好多同事对日本侵华战争有惨痛的记忆,情绪很抵触。当时恰好厂里有一位师傅作为工宣队员参加了上海芭蕾舞团的赴日演出。她告诉我,日本人民也是那场战争的受害者,好多日本人都说中日两国不能再打仗了,要世世代代友好下去。我把她的访日经历介绍给身边的同事,宣传教育活动的效果很好,我也由此对日本产生了兴趣,想要了解一个真实的日本。

1973年上海人民广播电台开了日语广播讲座,我是它的第一批听众和学员,从“あ、い、う、え、お”开始,先后念完了4册教科书,能够初步浏览日文报刊,结结巴巴地与日本朋友对上一阵话。我发现自己面前又打开了一个了解世界的窗口。

1982年我调到上海国际问题研究所(编注:2008年,上海国际问题研究所更名为上海国际问题研究院)日本研究室。这是我在日本研究领域耕耘近40年的开始。

澎湃新闻:加盟上海国际问题研究所后,您曾频繁到访日本,在东京等地进行研修和调研,您是如何与日本各行各业人士拉近距离的?

吴寄南:我跟日本朋友打交道有几个体会。首先要过语言关,打好基础,然后就要广伸触角,拓展人脉,在交友过程中坦诚相待、以情感人。这些年来,我在日本结交了不少年龄各异、背景不同的日本友人,了解到很多鲜活的情况和有用的信息。

上世纪90年代,上海市老市长、时任海协会会长汪道涵让我关心一下战后出生和成长起来的日本新生代政治家。他指出:日本新生代政治家的崛起有其历史必然性,这一现象和日本所处的国内外大环境有非常密切的关联,新生代政治家掌控最高权力后,势必会对中日关系的走向产生影响。他强调,对日本新生代政治家的研究一定要本着实事求是的精神,说到兴头上,他随手在一张空白信纸上写下“摆事实,讲道理,明是非,求共识”,送给我做纪念。

汪道涵写下“摆事实,讲道理,明是非,求共识”。

在汪老的勉励下,我利用各种机会频繁赴日调研,先后会见了9名日本前首相和朝野两大阵营的60多名国会议员。在深入调研的基础上,我在2002年8月出版了《日本新生代政治家》。

从学术研究方法的角度来说,对日本人士进行访谈实际上是一种“田野调查”,对研究者搜集和梳理第一手资料十分重要。

我在日本交朋友还有一个特别的渠道,就是家宴招待,我有过几次在东京长期逗留的机会。每次都说服爱人请长假作为家属陪同访日。我和她经常利用周末,在暂住的公寓里经常宴请日本客人,常来的有大学教授、编辑记者、外交官、国会议员等,既加深了彼此间的感情,又了解到许多有关日本的知识。

澎湃新闻:您在与日本朝野两大阵营的政治家以及外交官交往过程中,怎样就中日关系进行思想碰撞,遇到意见分歧时如何应对?

吴寄南:日本前驻华大使横井裕跟我说过,“见日本政治家不太容易,因为见他们的人实在太多了,你又是一个外国人,但是你要努力争取,见过一次,第二次第三次就比较容易了。”

所以,有好多日本政治家我都见了多次。他们一开始往往对你是有些警惕,毕竟彼此不了解,且很多观点不一致,特别是涉及中日关系的一些敏感问题,有时候免不了会有一些思想碰撞。这个时候我就想到该争的时候就是要争,我要有一个泱泱大国的华夏学者的风格和品位,不能只老是纠缠在一些细节问题上,但是大道理要讲清楚。

日本前驻泰国大使、外务省首任国际情报局长冈崎久彦是安倍前首相的外交智囊,他的许多观点很出格。我和他每次聊到台湾问题时总会争执不已。但我有对付他的办法,就是用数据增强说服力,包括两岸贸易增长的数据,还有民调数据等。在数据面前他也不好继续纠缠。实在争执不下,我还有一个“秘密武器”就是换一个话题,和他聊聊唐代王昌龄、岑参的边塞诗。他们是冈崎最尊崇的诗人,这时候他就像变了一个人,马上掏出笔在餐巾纸上默写起相关诗句,令人不快的争执就这样化解了。

和日本政治家接触时经常有一些思想碰撞,但也有意气相投、交流愉悦的时候。我第一次和前首相福田康夫见面时,就跟他说中日四个政治文件有一半是你们父子的功劳,他听了很高兴,因为他很为自己任内能和中国签署中日第四个政治文件而自豪。和日本前首相鸠山由纪夫见面时,在东亚共同体问题上就发现彼此的意见很接近,觉得中日间应该着眼大局,更多地展望未来。

鸠山由纪夫(左)与吴寄南。受访者供图

“哨兵”、“谋士”、“说客”和“人梯”

澎湃新闻:您长年深耕日本政治外交研究,不仅是一名研究员,还为政策制定者建言献策,同时充当中日之间的发声者。您如何看待学者的多重角色?

吴寄南:作为国家级综合性智库的成员,我觉得除了做好学者本分工作之外,还要给自己定位做“哨兵”、“谋士”、“说客”。

所谓哨兵就是要做有心人,在风起青萍之末的时候,敏锐地觉察其动向。如果出现对中国的核心利益造成危害的潜在威胁,就要及时发出预警警报。比如,我是国内最早就日美酝酿拟定新防卫合作指针发出警告的学者之一,对日本和中国台湾在军事领域的互动,也很早就发出了预警信号。

“谋士”就是要为中央决策出好点子。上海国际问题研究所是为国家外交政策建言献策的智库。要在把握国际国内两个大局,精准判断日本未来走向的基础上,就对日外交的战略和策略适时地向有关领导部门提出一些建议。

“说客”就是要引导舆论、主动发声,包括两方面:一个是在国内的各种报刊、电视台上就日本的重大动向进行评论,要主动亮出自己的观点,不能让网上不负责任的言论误导民众;二是要在日本主流媒体上释疑解难,澄清误会。包括日本广播协会(NHK)在内的日本主要的主流媒体都登过我的投稿或对我的采访。我也是日中协会举办的“日中恳谈会”上演讲次数最多的、来自中国的讲师。我觉得讲中国故事就是要用日本人喜闻乐见的形式,让他们知晓和接受。

随着年龄的增长,我给自己多了一个定位,就是要做“人梯”,辅助年轻一代的日本问题研究者,做他们的“垫脚石”,让他们更快地成长。

澎湃新闻:上海国际问题研究院为中日关系发展提供了许多智力支持,能否分享助推中日关系的案例?

吴寄南:上海国际问题研究院的前身是成立于1960年的上海国际问题研究所,而日本研究室成立于1982年。我们所这些年来就中日关系发展向中央建言献策要从老所长陈启懋说起。1990年夏天,陈启懋所长向中央提出,要以日本为突破口,打破西方对中国的制裁。当时日美矛盾尖锐,美国把日本看成是苏联解体后对美国最大的威胁,贸易战打得热火朝天。陈启懋所长的这个建议得到了中央的认可。经过努力,日本率先解禁了对华日元贷款。尤其是1992年日本天皇、皇后访华,不仅让中日关系迅速升温,也标志着美国和西方对中国发动的制裁完全破产。

1998年11月,中国国家主席首次访日,我在两次赴日专题调研基础上,和陈启懋所长共同起草了一份报告,建议将中日关系定位为“面向未来的、致力于和平与发展的友好合作伙伴关系”,这一建议得到了采纳,写进了中日第三个政治文件中。我们还在报告里建议向日本国民赠送一对朱鹮,当时日本的朱鹮已濒临灭绝。2006年我到新泻县访问时,县厅的朋友告诉我,中国送来的朱鹮已经繁殖成群,开始野外生活了。看得出,日本国民是赞赏中国这一举措的。

中日关系跌宕起伏、风波不断

澎湃新闻:中日两国迎来邦交正常化50周年,这50年里哪些关键节点和事件对两国关系产生重要影响?当下两国关系处在怎样的阶段?

吴寄南:如果梳理一下中日关系这50年的历程,我觉得大致可以分三个阶段,第一阶段就是上世纪七八十年代,可以说是一个蜜月期。日本首相大平正芳1979年访华时,第一次提出要向中国提供政府开发援助(ODA)。当时,日本可以说是我们改革开放的一个助推器或者是我们的领跑者,那段时期中日关系有很大的可喜的进展。

第二阶段是冷战结束以后的1990年代,我把它概括成“磨合期”,一方面中日两国在各个领域的交往都有很大的发展,互为对方最重要的贸易伙伴。但是另一方面,由于共同应对北方威胁的这种战略需求没有了,两国之间的一些固有矛盾就开始逐步凸显。

21世纪以后就是第三阶段,中日关系的“矛盾多发期”。这期间有一个标志性的事件,就是2010年中国GDP第一次超过日本,日本对中国的警戒心理明显上升,两国间的战略博弈加剧,从2001年起的20年来中日关系经历了一个冷热交替、曲折发展的变化。

近年来,由于新冠疫情暴发再加上日本政府首脑更迭,中日关系又一次跌到了低点,日本的对华认知在这期间发生了很大变化,可以说合作的诚意少了,警惕的心理深了,所以中日关系进入了一个比较微妙的时期。学者怎么在中间做工作,我觉得很重要的就是要清晰地认识为什么会出现这么一种情况。

吴寄南接受采访。澎湃新闻 图

澎湃新闻:造成中日关系跌宕起伏、风波不断的根本原因是什么?

吴寄南:我个人认为,中日关系出现种种波折,大约有5个方面的因素。首先,日本朝野对中国迅速崛起不适应、不接受,处于心理调适期。1990年时中国的GDP只有日本的1/9,十年后变成日本的1/4,我们慢慢追赶上来了,2005年是日本的1/2,2010年就反超了,日本媒体称之“世纪大逆转”。2000多年来,中日之间几乎一直是中强日弱,所以这种根深蒂固的历史记忆使得日本人在中国迅速崛起之后,比其他任何国家都有更多焦虑感。由于在人均GDP上中国与日本还是有差距,日本在某些硬实力领域还有一些优势,所以有些日本政客觉得还有一个机会窗口,可以阻止中国的迅速崛起,至少是延缓崛起,还要同中国搏一搏。这种不接受、不适应、不服气,试图倒转历史车轮的冲动,是第一个原因。

第二个原因是中日两国意识形态和社会制度的差异。事实上在中日邦交正常化相当长的一段时间里,意识形态问题、社会制度差异并没有成为一个突出问题。相反,两国给世界树立了一个不同社会制度国家和平共处的典范。但是,进入新世纪以后情况就变了,日本政坛一些老政治家隐退了,目前掌权的新生代政治家都是在西方的意识形态熏陶下成长起来,对东方文明知道得很少。像大平正芳他们都能够写汉诗,现在的政治家可能连汉字怎么念都不知道,所以在这种情况下,意识形态、社会制度差异就慢慢凸显出来了。

第三个原因就是日本大众媒介在商业化运作模式下持续对华负面报道发酵的结果,导致日本主流社会的对华认知明显偏离现实,出现了两种互相矛盾却极端偏颇的判断:一种是夸大中国经济高速增长中的困难和矛盾,认为中国经济濒临崩溃,以此获得心理上的自我安慰;一种则断言中国“国强必霸”,怀疑中国要对日本“秋后算账”,是对日本的现实威胁。这种极端的对华认知使得日本当权者处理涉华关系时往往逆时代潮流而动,将两国关系推向迎头相撞的危险边缘。

第四个原因是日本政坛力量对比严重失衡,对错误外交政策缺乏纠错机制。这些年来,日本的政党格局呈朝野政党 “一强多弱”态势。目前在参众两院,最大在野党立宪民主党与自民党席位相差悬殊,失去了与自民党分庭抗礼的资格。加上在野党彼此间积怨甚深,难以抱团,已无法在参众两院阻止执政联盟通过任何法案。自民党内也同样严重失衡。安倍派拥有参众两院议员共96人,是自民党内最大派系,其余5大派系都难以与安倍派相匹敌。正如日本一位政论家所指出的,日本政坛似乎可以说是“一强”之外一无所有了,反对势力完全消失了,自民党内和党外都没有,这才是最可怕的。

第五个原因,美国加大遏华攻势诱发日本当权者借机打压中国的战略盲动。新世纪进入第二个10年后,美国将中国视为最大的安全威胁和头号战略竞争者。日本虽在应对美国的单边主义、保护主义压力上与中国有共同利益,但毕竟是美国在亚洲的最大盟国,日美安保条约是其外交基轴。这就导致从安倍内阁、菅内阁到岸田内阁产生追随美国,打压中国的战略盲动。在很多情况下,与其说日本是在美国压力下言听计从,亦步亦趋,还不如说是日本主动作为,造声势,带节奏。

所以我认为,现在日本的对华政策可以说用几个“失”来形容:首先是“失信”,日本没有遵照中日四个政治文件和一系列共识,违背诺言;第二个是“失衡”,日本本来在中美之间处于一个非常有利的位置,同美国结盟的同时与中国保持密切合作,但现在却完全倒向美国;第三是“失控”,就是首相管不了阁僚,政府管不了国会;最后就是“失算”,到最后违背日本的国家利益。

做最坏准备,争取最好结果

澎湃新闻:对于日本政坛的一些反常和偏激声音,我们该如何看待和应对?

吴寄南:我们在处理这个问题的时候,脑子里面要有几个“两”:首先是两分法,我们要把日本政府的所作所为和日本民众区分开来,要把日本统治阶层内部反华比较强硬的鹰派和主张知华、友华的温和派势力区别开来,要把岸田文雄首相有些极端的言论和他本身的一些理念区别开来,这个很重要;还有一个“两”就是我们要有两手政策,硬的要做最坏的准备。但是另一方面,我们要争取最大的可能,让日本国内的一些进步力量、健康力量来阻止少数当权者在这个问题上倒行逆施。

对岸田文雄这样一个政治家也要做两分法。一方面他有自己的政治需要,要坐稳自民党总裁和首相的位置,必须稳住保守层的基本盘,因此有时候他要对中国说些硬话、狠话,对此我们要充分警惕,并予以坚决反对。另一方面也要看到,岸田文雄是大平正芳创立的“宏池会”的第九任会长,而“宏池会”一向被认为是自民党内比较温和的鸽派势力,有主张同中国友好的历史。所以岸田身上也有这种政治基因。比如他在同电话会谈时提到,以中日邦交正常化50周年为契机,建立稳定的、建设性的中日关系。他这次内阁改组顶住了保守势力的压力,让林芳正留任外务大臣,实际上也是释放一个信号,或者是预留了一个改善对华关系的空间。因为相比其他政治家,林芳正有更多对华经验或者说是积累。

澎湃新闻:可否展望一下中日关系的未来走向?围绕下一个50年的对日外交有何建议?

吴寄南:日本政坛在经过安倍的长期执政以后,我认为又进入一个相对动荡的时期,但是不管首相怎么换,外交基调是不会变的,日美同盟是它的外交的基石,要说有什么变化,无非就是调整与亚洲国家的距离。

我对于中日关系总体上持谨慎乐观的态度。眼前确实有很多困难,我们正处在一个爬坡过坎的时期,但是国际形势的主流还是和平发展。这是时代的主题。而且,中日关系有一个重要的“压舱石”,也就是经贸交流。中国是日本最大的贸易伙伴,中日贸易总额占日本对外贸易的20%左右,差不多是日美贸易占比的一倍。两国的民间交流也在持续。所以,我们对中日关系还是要做最坏的准备,但要争取最好的结果。

我想我们有一个基本的判断,中日两国由于内外各种因素的交互作用,特别是历史的恩恩怨怨跟现实利益对立交织在一起,两国在相当一段时间里,将是既竞争又合作的局面,这可能是中日关系的一个新常态,危机和希望并存,挑战和机遇共处这么一个状况。对我们来说,还是要“任凭风浪起,稳坐钓鱼台”,保持战略定力很重要。

具体来说我觉得有四件事情很重要,一个就是要夯实中日关系的政治基础,那就是四个政治文件和两国之间的一系列共识。其次是深化经贸领域的互利合作,中国是日本最大的贸易伙伴,日本企业在中国生根那么多年,两国在经济上的联系是无法切断的。第三,要努力弥补安保领域的交流短板,恰当管控分歧,防止偶发冲突,并加强安保对话,避免战略误判。第四,要促进民间交流和人文合作。

【人物简介】

吴寄南,1947年生于上海。曾任上海国际问题研究院日本研究室主任、院学术委员会副主任、院咨询委员会副主任和上海市日本学会会长等职。现任上海市日本学会名誉会长、上海日本研究交流中心学术委员会主任、上海国际问题研究院研究员。访日近百次,历任日本综合研究开发机构(NIRA)客座研究员、东京大学客座研究员和庆应义塾大学大学院访问教授。主要研究方向是日本政治、外交和中日关系。

,