黑格尔在《逻辑学》中说语言是思想的形式,德语相对于其他语言来说具有更多辩证性,“不仅有不同的意义,而且有相反的意义”。例如Aufheben(扬弃)一词具有双层含义,既含有取消、舍弃之义,又含有保持或保存的意思,有力地打击了“非此即彼”、“非黑即白”的片面思维。同时,黑格尔还认为汉语的词汇量匮乏,缺少介词和冠词,跟德语不能相提并论。

由于受到浅薄的民族自豪感迷惑,导致黑格尔轻视汉语,发表了肤浅的言论。钱钟书就在《管锥编》的开头通过繁琐的引证来反击黑格尔,他指出汉字里的“易”有三义、“伦”有四义、“王”有五义,实在比Aufheben的一词两义要多得多。当然,若说一个词汇具有两种相反的含义,那么汉字里也有不少,例如“阴阳”、“彼此”、“高低”、“是非”、“左右”、“多少”等等。有些词不仅在意义上含有矛盾,而且在运用的时候也会陷入矛盾。例如“东西”是由“东”与“西”这两个意思相反的字组成的,是一个矛盾范畴。在日常运用时,它的矛盾性就显露了出来——我们既不能说A君是一个东西,又不能说他不是东西,陷入矛盾之中难以取舍。

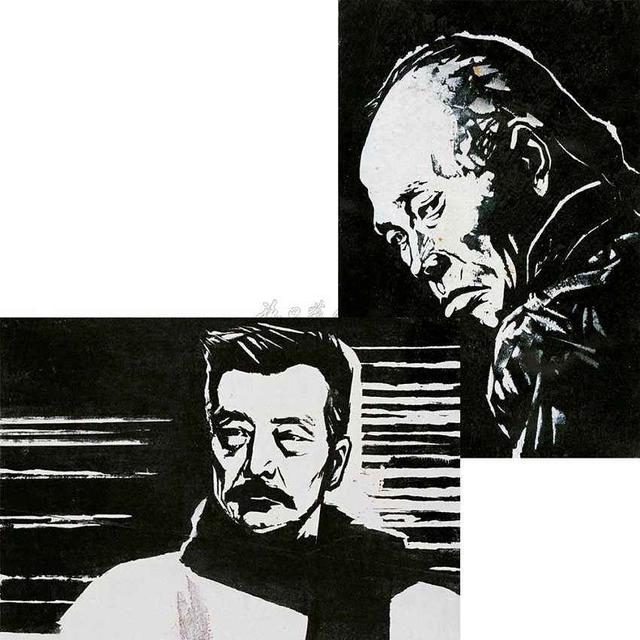

类似的,“世故”也是一个在运用之时会充满矛盾的概念,鲁迅就曾写道:

说一个人“不通世故”,固然不是好话,但说他“深于世故”也不是好话。

“世故”就像“东西”一样,在用来评价人的时候总会造成诸多不妥,那么“世故”究竟是一个怎样的概念呢?

“不通世故”与“深于世故”相矛盾

“世故”的本质是一种处世法则在古代,“世故”也是一个一词多义的概念,要想全部弄懂它,非得经过繁琐的考证不可。然而我们并非患有考证癖的学究,所以只想取这个概念的主要意思来阐述。

鲁迅在评论《西游记》时,说里面的“神魔皆有人情,精魅亦通世故”,此处的世故与人情照应,配合使用。所谓的“人情”就是人之常情,指人们所表现出来的日常情态。例如人们只要看到孺子坠入井中,便会产生恻隐之心和怜悯之情,进而伸出援手以施救;又或者,人们如果过得衣食饱暖,便会生起淫欲的念头,以至于追求舒适与享受。正因常人皆有七情六欲,所以跟理想中的圣人和神佛存在区别。当我们看透人情百态之后,就会找到自己的处世法则,变得“世故”起来。

譬如罢,每个人都有着虚荣心,希望得到别人的恭维,然而人人又都有着自尊心,不愿无事献殷勤。所以倘若人与人之间没有利害关系,那么大家恐怕都会老死不相往来,谁也不愿主动去讨好别人。正因为人是社会性的动物,所以总是有需要求助于他人的地方。而要想得到别人帮助,就得顺从他们的常情去相处,懂得向贪财的人送礼,向好色的人献媚,向虚荣的人拍马屁......只要顺着他人的性情去讨好,总能得到对方的认可,最终把事情给办成。那些阅历丰富、经验十足,能够掌握人情百态的老油条便是“深于世故”。而那些涉世不深、天真幼稚,不善与人相处的小白则被称为“不通世故”。

“世故”无非就是一种为了实现自身利益或者避免某种伤害,而暂时屈己事人、迎合世俗的处世法则。它也遵循着中庸之道,不能过度,也不能不及。“深于世故”的人,常被世俗讥笑做老奸巨猾与奴颜婢膝;而“不通世故”者又被鄙视为情商低下、不懂做人。如果《中庸》说的“过犹不及”合理,那么所谓的“深于世故”其实也是一种“不通世故”——对立面在这里实现了同一。

世故的基本特点就是要迎合世俗

“世故”的最高境界是“置身事外”中国人对处世这门学问研究得最通透,并且发明了许多处世法则。专门教人如何去世故,以便吃了“碰壁”的亏。这些法则名目繁多,但可以将其分为三层境界。

- 世故的第一层境界是“经世”

儒者们常说“经世致用”,劝青年们暂时抛开经书,先到生活中去考察一番,游遍舆地山川、访问乡间故老,然后再回来与经史互证,增长自己的学问。放在处世法则里,“经世”便是指舍身投入社会之中,先历经人情百态,通过看遍世间冷暖来丰富自己的阅历,摆脱“不通世故”的愚昧状态,这一步就是“经世”,见于《日知录》《惧谋录》等书;

- 世故的第二层境界是“顺世”

在社会之中闯荡多年,积累足够的经验之后,我们就会发现虽然是千人千面,但“人之常情”总归起来就是那几个样子。就如天下河水的流向不同,但总归是由高处往低处走一般。所以我们要顺从“人之常情”的规律去生活,要想“求人”就得“屈己”,要想“避祸”就得“匿己”,一切都“顺世”而为,不去挑战世俗规则,而是积极迎合世俗,趋向“深于世故”,这一步就是“顺世”,被《罗织经》巧妙运用;

- 世故的第三层境界是“出世”

这一层境界是对“深于世故”的Aufheben(扬弃),因为“深于世故”者还处在世俗之中,还需要以“屈己”为代价来生存,需要摧眉折腰事权贵,有诸多不圆满之处。所以要对其进行扬弃,通过“出世”,将自己从“深于世故”的泥潭中拔出来,置身于世外。像《菜根谭》说的:“坐看云卷云舒,静听花开花落,任凭潮起潮落”。当人把荣辱看淡之后,就不再以“屈己”来换“名利”了。此时精神已开拓,世态已看淡,从世故之中走了出来。不迎合世俗,也不对抗世俗。这便是第三层境界,它已看穿生活,全然不争了。

看穿世俗,才能淡然处之,真正地置身事外

然而能够“出世”的人实在不多,而自以为已经“出世”的人却又不少。许多人都自认达到了“出世”的境界,不再“深于世故”,进而对一切都采取冷眼旁观的态度。他们明明处在世俗之中,却自诩是一名冷静的看客,出现了三种境界之外的另一种扭曲的境界,成为“自以为置身于事外者”。

鲁迅说:“‘世故’深到不自觉其‘深于世故’,这才真是‘深于世故’的了。这是中国处世法的精义中的精义。”在这个扭曲的境界上,人们明明仍置身于世俗之中,但因融合得太深,以至于不自觉如此,反而误以为自己已经是旁观者了,进而产生一种糊涂的看客心理。

于当今世态来看,青年多是“不通世故”者,老年多是“深于世故”者,而夹在青年与老年之间的人,则是“自以为置身事外”的糊涂看客。

看客们还在世俗之中,却以为已经置身事外了

看客心理与轻信谣言的“世故”正因社会上的大部分人都是“自以为置身事外”的看客,所以才形成了社会性的看客心理。

鲁迅对国人的看客心理描绘颇多,这种心理其实也是世故造成的。《世故三昧》里说:“如果你遇见社会上有不平事,万不可挺身而出,讲公道话,否则,事情倒会移到你头上来。”这是千真万确的!世俗之人关注社会新闻,绝不是为了寻找公道、匡扶正义,而是要满足凑热闹的心理。他们将自己置身事外,然后对当事人指指点点,如果你忤逆了他们的意思,为了讲公道话而置身事内,你立马就会变成一个供看客们攻击的靶子——因为你把娱乐性的热闹上升为道德性的评判,扫了大家的兴致。

譬如罢,当某甲指责某乙出轨时,大家便凑过来,一致性地批判某乙。这时如果你站出来说某甲的话未必可信啊,某甲的话也有漏洞呀,某甲是否也有问题呢?看客们便会骂你或是某乙的亲戚,或是收了他的钱,或是他的情人,或是他的党羽——总之你既然不是白的,那便是黑的!

在这种看客的包围之下,你要么远远绕开,要么就得加入他们所组成的围观行列,任何质疑都是不能接受的。看客们“自以为置身事外”,然而倘若某天他自己也变成了某乙,并且有几分被冤枉的委屈,他也只得感叹世情冷暖,无人肯替自己分辨以及主持公道了。

鲁迅又举例说假如你听到别人在传播谣言,而你确实知道真相并非如此,你也不要出来反驳他们。因为这些人都是抱着看客的心理在传谣,他们未必真的相信,只是觉得好玩、有趣,“这时你如果去辨正,那就是使大家扫兴,结果还是你自己倒楣。”

坊间的小市民、社交媒体上的网友都是一些看客,他们喜欢编造名人的丑闻,进行传播与讨论,以此来取乐。如果你出面辟谣,他们不会感谢你澄清了真相,而是怪你扫了兴致,说你太过较真,自讨没趣。看客们坚信谣言不会掉到自己的头上,也不担心哪天自己会面临百口莫辩的窘境,因此肆意地传播谣言,并以此来消遣取乐。

在一个由看客组成的社会中,你没法挺身而出,做不到仗义执言——因为在你迈出去之后,不会有人跟进,你只能像被害者一样,陷入孤立的境地。“所以,你最好是莫问是非曲直,一味附和着大家;但更好是不开口;而在更好之上的是连脸上也不显出心里的是非的模样来……”这种不争、不辩、不出头的世故,能够让你避免世俗的敌意,同时也湮灭了良知。

不管闲事的世故

结语:最该责备的是“世”而不是“故”世故世故,因“世”而“故”。世情是什么样子,我们就得顺着它,故作姿态以应付之。人们总是责备世故者城府过深、处世圆滑,却忘了揭发世态的黑暗,不肯将其改造得光明起来。

假使世间的看客能少一点,那么热心之人怎会不增多呢?假使社会能容许理性讨论的空间,仗义执言之士又何必缩头不出呢?如果人人都自觉到“己所不欲勿施于人”,谣言又怎会不减少一点呢?世道浊乱,则人心阴暗。所谓冰冻三尺非一日之寒,能够扭转乾坤的恐怕只有长年累月的教育了。

我们不能单单责备他人,还要兼谈社会;不但要改造自己,而且还要变革社会。倘若自以为能够置身事外,不与社会发生联系,本着精致的利己心去只求自保,那样不过是自欺欺人而已。如果自己深于世故而不自知,那么等到哪天谣言、事故、灾祸降临到头上时,也只得哀叹世情冷暖、人心冷漠了。

,