公元1190年的北京,耶律家族族长老来得子,十分开心地跟家人说:“我六十岁才得到这个孩子,他将来一定会有经天纬地之才,并为异国所用。”他用《春秋左传》里的“虽楚有材,晋实用之”的话,给孩子取名耶律楚材。

出身显赫耶律一姓,在中国历史上扮演了重要的角色。它是契丹族所建立的辽国的国姓,开国君主叫耶律阿保机。他们来自东北,在唐朝灭亡后逐渐统一北方,在五代十国立国,此后很长一段时间内都是北宋的敌人。

后来,辽国被灭,耶律氏有一支留了下来,成为金国的贵族,继续为官。耶律楚材就是辽国开国君主耶律阿保机的九世孙,可谓是根正苗红。由于祖辈一直为官,呆在北京,所以受汉文化的影响很重,耶律楚材又十分用功。就在这种熏陶下,他自幼就饱读诗书,年纪轻轻就“旁通天文地理术数占卜”,同时也想像汉人的古圣先哲那样,心怀天下,为万世开太平。

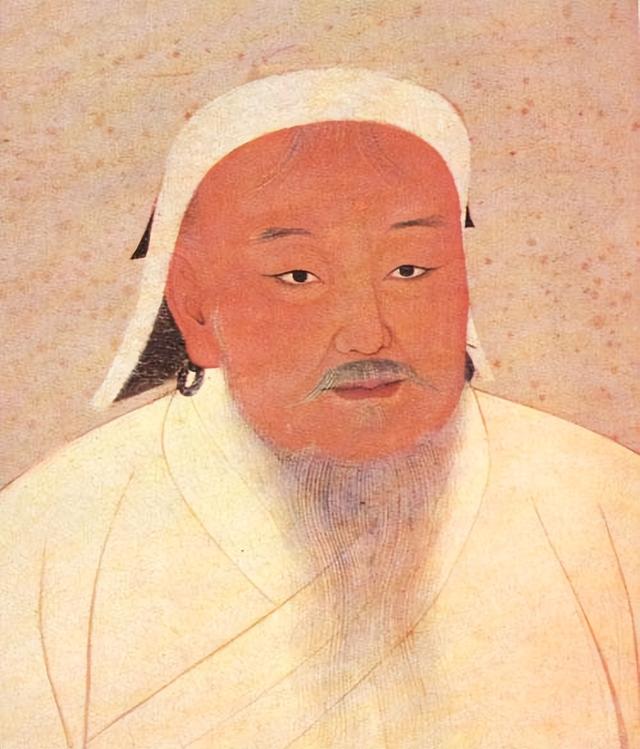

但当时实在是不太平。耶律楚材出生时,金国,南宋都已没落,北方的蒙古雄起,一位名不见经传的部落首领竟然一统原本混乱的蒙古草原,建立新帝国,号成吉思汗,即“全蒙古国的主人”。

在耶律楚材25岁时。兵强马壮的蒙古一举攻破北京,曾经将宋朝逼得南迁杭州的金帝国竟然完全无力阻挡。本是找工作的黄金年华,公司却直接没了。耶律楚材看到金国如今如此不堪一击,回想起自己的名字,自己已故父亲的话,明白自己的抱负是不可能在金国施展了

成吉思汗攻破北京后,听说耶律家有一位惊才艳艳的贵公子,学富五车,才华横溢。爱才的他就派人找到了他。耶律楚材是契丹人,北方民族,因此虽是文人,但身高马大,虎背熊腰,长髯及胸,声如洪钟,立刻就得到了成吉思汗的赞赏。也因蒙古人没什么汉人的礼数规矩,成吉思汗就直接让耶律楚材留侍身旁,成了“辅臣”。

殚精竭虑到此为止,还只是一个外族贵族仰慕中原文化,靠名声与形象得到认可的普通故事。但耶律楚材很快就意识到,他的前路并非坦途。原因就是,蒙古国毕竟不是汉人。

蒙古是才刚新兴的少数民族,没有经历金国这样的汉化,完全可以用“野蛮”来形容。他们攻击性强,最喜烧杀抢掠,对于反抗者一律不留活口,是野蛮的征服者。在他们底下,甭说什么为往圣继绝学,为万世开太平的儒家理想了,连正常的治理都谈不上。

但是耶律楚材别无他法。金国肯定是挡不住蒙古的,一直苟延残喘的南宋更挡不住。天下间竟没有一个正儿八经的政权可以让自己辅佐,施展才华。感到生不逢时的同时,耶律楚材咬咬牙,决定在蒙古这个新兴公司的股票上梭哈。

他凭借成吉思汗的眼缘,不停地劝诫蒙古将领减少横征暴敛,并且不停地给他们科普汉族文化,什么天下,百姓,农田,粮食,为政以德。被说得一愣一愣的蒙古将领虽然完全听不懂,但看在大汉对这小子的赏识之下,还是收敛了一些。

成吉思汗去世后,窝阔台继位。趁着新官上任三把火的当口,耶律楚材立刻进谏,劝蒙古朝廷行汉礼,用汉法。此时他已经是辅佐蒙古长达二十年的老臣,自然备受重视。蒙古国这才开始学着前朝设立各种制度,比如郡县制,赋税制。

此外,面对蒙古新君想要驱赶汉人,把整个北方变成大牧场的离谱想法,耶律楚材更是费尽口舌,极力劝谏,才阻止了这一野蛮的想法。可以想象耶律楚材面对蒙古朝廷这帮不开化的“蛮人”到底有多心累。

在新君站稳脚跟后,耶律楚材开始恢复文治,推行儒家思想。礼乐,宗庙,学校,科举,举贤任能,减免税负,利好农民,尊崇孝悌,手把手地告诉啥也不懂的蒙古人该怎么“治国”。此外,面对光知道打仗和敛财的蒙古贵族,他一方面抑制他们的权力,一方面提拔汉族儒臣,抵制他们滥杀无辜,只知抢掠的行为。

窝阔台

忧愤成疾为了带动这帮猪队友,耶律楚材简直费尽了所有心思。他的所知所学几乎全用在了跟蒙古朝廷科普儒家思想和汉人的治国理念之上。他没办法像先贤那样桃李天下,没办法像曾经的贤臣那样辅佐明君,甚至没法完全阻止蒙古帝国的暴行。

在侍奉蒙古朝廷长达三十年后,他还是在蒙古皇室内部斗争里被排挤出了政治中心。回想这一辈子,耶律楚材不由得悲从中来。虽然算得上位极人臣,鞠躬尽瘁,但是着实称不上称心如意,抱负实现。没过多久,他心力憔悴,悲愤而死,享年才五十五岁。

直到近百年后,已经建国许久的元朝皇帝考虑到耶律楚材的功绩,才追封爵位,给了“文正”的谥号。这也是自唐代开始,对于文臣功绩的最高评价。

小结纵观耶律楚材的一生,很难说他到底是恰逢其会,还是生不逢时。他很早就开始侍奉蒙古朝廷,且备受重用,位极人臣。在他的手里,蒙古逐渐从野蛮走向开化,开始全方位施行汉法,改掉了许多陈规陋习,并且有了完善的法律。

尤其是,他帮助蒙古制定了农田税,根绝了蒙古贵族不断劫掠农民的现象。元朝的内政其实相当糟糕,但是没有耶律楚材,百姓的处境只会更加恶劣。他为百姓做的努力,为了朝政做的努力,当的起后世的赞扬与敬佩。

,