自开播来就备受争议的电视剧《带着爸爸去留学》即将迎来大结局,“留学”其实并不是这部剧的核心,以留学为背景,更集中展现两代人之间的矛盾冲突才是它的本意。今天,鲸宝也想就剧中呈现的亲子关系和大家聊一聊。

1

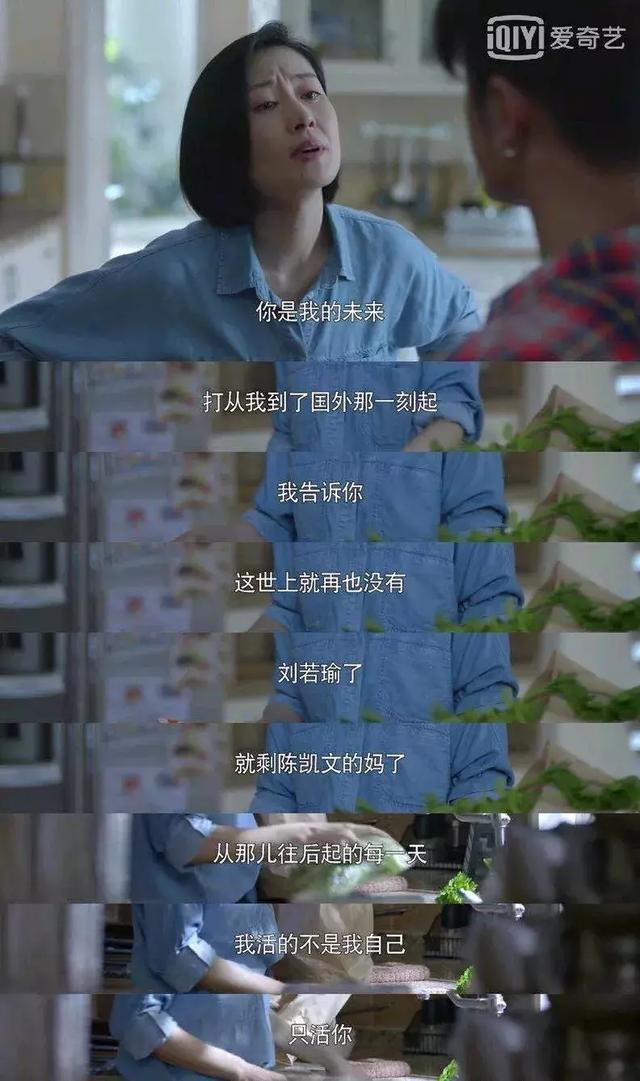

“孩子,你就是我的未来”

剧中操心老爸黄成栋可谓是练就十八般武艺,包揽了儿子的衣食住行,“你慢点儿”、“补点水”、“来块黑巧”……时刻关注着儿子是否饿了渴了的他就像个“贴身保姆”。

在经历了校园枪击案之后 ,更是寸步不离,贴身保护,跟着儿子黄小栋上学、放学、上课、打篮球,随时做好为儿子战斗的准备。

落魄悍妈刘若瑜为给儿子陪读,放弃国内的工作和生活,从一个优秀的脑外科医生,变成一个全职陪读妈妈。八年时间里,她将自己困在国外这个房子里,原本是脑外一把刀的她,现在每天的固定任务,就是洗衣做饭,照顾儿子和寄宿学生的起居。她有句很经典的话“儿子,你就是我的未来”。

朱露莎的父母大概是整部剧中最不讨喜的家长角色,家境一般,卖掉房子供孩子出国留学,在孩子哭诉适应不了国外的生活时,他们还在说“我们全家靠你改变命运呢”。

像他们这样把孩子当成生活的重心,失去自我、极力奉献自己、为孩子铺路的家长,不仅存在于电视剧中,现实生活中这样的家长比比皆是。

曾经有一份调查报告显示:

82%的家长已经做好了为孩子的成功做出牺牲的准备;

超过1/3的中国父母已经完全丧失了自己的个人时间,尤其是妈妈。

为了给孩子的未来铺路,他们可以省吃俭用买学区房,可以抛家舍业在学校附近租房,甚至可以继续维持已经没有感情的婚姻。每年高考后都会迎来一个离婚率暴增的时期,背后又是多少对父母的自我牺牲。

2

“爱太沉重,我担不起”

被家长们不惜一切呵护着的孩子们活得怎么样呢?在家长心里,他们应该感恩、应该知足,可实际他们感受到的只有压迫。

剧中黄小栋因为爸爸的寸步不离,被同学嘲笑是“爸宝”、被篮球场管理员轰出场地时,他能感恩、知足吗?

朱露莎一次次哭着说“我也很累”真的只是无病呻吟、矫情吗?

陈凯文跟妈妈针锋相对、恶语相向又何尝不是一种反抗?

著名心理学家曾奇峰在《幻想即现实》一书中说,

那些不那么会做父母的人,把自己弄的惨兮兮的。他们会对孩子说:为了你,我舍不得吃,舍不得穿,拼命的工作,等等。

他们这样做,实际上是想操控孩子。使孩子丧失维护自己权利的伦理立场和道德勇气。对父母哪怕是无理的要求,都会无条件的服从。

不停强调自己的付出是“自我牺牲型”父母的通病,而这本身对孩子来说就是一种无形的束缚和压力。他们会因为没达到父母的满意而内疚,会因为努力为实现父母的愿望压抑自己,会失去自我、自我怀疑,活成父母的牵线木偶。

3

父母不放弃自我成长,才是给孩子最好的教育

一边是极力奉献自己、为孩子铺路的家长,一边是努力挣脱束缚、渴望独立成长的孩子,亲子关系就像弹簧,用力越猛,反作用越大。

“我们就像完全不会游泳的旱鸭子,被丢进了一望无际的太平洋”,这不仅是留学陪读背景下的孩子和家长,更是现实中的每一对父母子女的写照,在为人父母、子女这条路上,每个人都是新手,而只有父母不断自我成长,才有可能实现两代人的共同成长。

美国教育部在20世纪90年代末期,开展了一项名为“童年早期的纵向研究”的项目。经过多项调研和采访,他们得到了一组数据,总结出和孩子学习成绩高度相关的因素,进而得出一个结论:

“

父母自己是什么样的人,远比他们对孩子做什么,采用哪种教育方法,更能影响孩子。

”

父母的持续学习、自我成长,就是给孩子最好的教育。授人以鱼不如授人以渔,毕竟没谁能陪孩子一辈子,把好的生活态度、学习习惯用言传身教的方式带给孩子,是父母唯一能为孩子做的。

就像在鲸鱼小班的课堂上,外教老师从来不会把答案直接摆在孩子面前,他们会由浅入深、一步步引导孩子自己找到答案。他们提供的是思考方式和学习方法,而这些,才是让孩子受益终身的。在孩子的教育上,老师、父母,都只能力求通过价值的引导和方法的传授影响他们的未来,但为了控制未来而完全失去自我,反而是不明智的。

,