文/清歌向暖

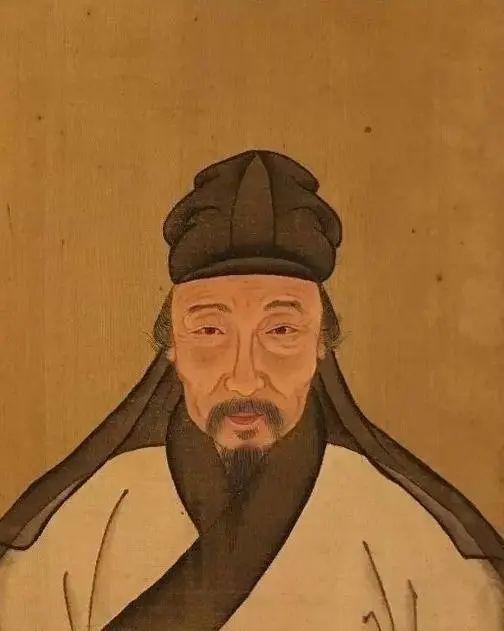

方孝孺像

01

传说朱元璋曾让宋濂做一篇《灵芝甘露颂》。

等到第二天上朝的时候,宋濂才猛然想起昨天喝多了:“麻蛋了,麻蛋了,皇帝交代我写的文章,现在一个字都没动,我这次死定了。”

这时,一旁的方孝孺说:“学生我已经给您写了一篇,您看一下,合适您就把这篇文呈给皇上。”

宋濂一看,发现方孝孺的文章竟然已经好到他改不动的地步,就拿着上朝了。

宋濂把文章送给朱元璋,以为自己已经涉险过关的时候,朱元璋忽然问了一句:“我看今天这篇文章不像是你写的,但文笔确实胜过你。”

宋濂是个老实人:“......这是我的学生方孝孺代笔。”

于是朱元璋传命召见方孝孺,又让他写了五篇策论,方孝孺挥笔立就。

朱元璋大喜,赐方孝孺礼部宴,但细细考察下来,觉得方孝孺的性格不太好,所以就决定磋磨一下他,让他先做蜀王朱椿世子的老师。

朱元璋对朱标说:“我给你留下了一个人才,现在先放在蜀王府里,他为人太刚正傲气,所以我现在先打压一下他,你将来就可以派上大用场了。”

等到朱允炆即位后,诏拜方孝孺为翰林学士,由他来主持朝廷的大政方针。

02

建文元年(1399年),当朱棣从北平城下出发,踏上自己的“靖难”之路时,谋主姚广孝特意叮嘱他:

“攻破南京那一天,方孝孺一定不会投降,但请殿下一定不要杀他,杀了方孝孺,天下的读书种子就绝了。”

朱棣答应了他。

《明史·方孝孺传》:先是,成祖发北平,姚广孝以孝孺为托,曰:“城下之日,彼必不降,幸勿杀之。杀孝孺,天下读书种子绝矣。”

朱棣进入南京之后,确实没有杀方孝孺,留着他有用。

有什么用呢?

方孝孺在建文朝充《明太祖实录》总裁官,是朱允炆手下的第一笔杆子。

朱棣想让他起草自己的登基诏书,以向天下昭示自己的正统性。

方孝孺来了,但不是给朱棣写诏书来的,他一进大殿就开始哭。

朱棣也没怪他,觉得这是酸文人面对自己时必要的开场白。

朱棣还温言劝解方孝孺:“还请先生不要再自苦了,我进南京只不过想效仿当年周公辅成王而已。”

方孝孺问:“成王在哪呢?”

朱棣指指宫外的废墟堆答:“他已经自焚了。”

方孝孺问:“那为什么不立成王的儿子?”

朱棣耐着性子答:“国家需要年长的君主。”

方孝孺再问:“那为什么不立成王的弟弟?”

到这里,朱棣懒的装了:“这是朕的家事。”

(注意,朱棣此时还没登基,就已经自称朕了。)

随即,朱棣让左右诸人呈上笔墨纸札,催促方孝孺赶紧起草诏书。

方孝孺抓起笔扔在地上,骂道:“要杀就杀,让我帮你写诏书?没门!”

《明史·方孝孺传》:召至,悲恸声彻殿陛。成祖降榻,劳曰:“先生毋自苦,予欲法周公辅成王耳。”孝孺曰:“成王安在?”成祖曰:“彼自焚死。”孝孺曰:“何不立成王之子?”成祖曰:“国赖长君。”孝孺曰:“何不立成王之弟?”成祖曰:“此朕家事。”顾左右授笔札,曰:“诏天下,非先生草不可。”孝孺投笔于地,且哭且骂曰:“死即死耳,诏不可草。”

不合作的后果,只有死路一条,方孝孺已经打定主意要为建文朝廷尽忠到底。

朱棣露出獠牙,威胁方孝孺:“你就不怕我诛你九族吗?”

方孝孺傲然回答:“就是诛了我的十族又如何?”

朱棣仍然强行要求方孝孺起草诏书,方孝孺大义凛然写下四个大字:

“燕贼篡位”!

《明通鉴》载:(明太宗)顾左右授(方孝孺)笔札,曰:“诏天下,非先生草不可。”孝孺投笔,哭且詈曰:“死即死耳,诏不可草!”上曰:“独不畏九族乎?”孝孺曰:“便十族,奈我何?”上犹欲强之,孝孺乃索笔大书“燕贼篡位”四字,上大怒,命磔诸市。

03

以上是一类史料记录,现在我们还可以看到另外一种记录。

现今最早记载方孝孺和朱棣两人事迹的是《奉天靖难记》,作者不明,据学者考证是永乐初年作品,是朱棣与方孝孺事迹的第一个版本。

在这个版本里,方孝孺是一个怕死的形象。

朱棣进入南京,对着焚毁的宫室正在叹气,这时候有人向他报告说已经抓住方孝孺了。

朱棣义正辞严的对方孝孺说:“现在事情搞成这个样子,都是你们这些小人摇唇鼓舌......”

方孝孺跪下哀求放自己一条生路,但朱棣只是吩咐手下人,不要让方孝孺死的很痛快。

《奉天靖难记》载:上叹曰:“小子(朱允炆)无知,乃至此乎?”。时有执方孝孺来献。上指烟焰处谓方孝孺曰:“此皆汝辈所为,汝罪何逃?”孝孺叩头祈哀,上顾左右曰:“勿令遽死。”遂收之。

后来这部分内容被《明太宗实录》转载。

虽然《明实录》是明史爱好者的常备史书,但是其中有几个关键节点的史料是不能相信的。

比如现在《明太祖实录》中常常可以看到朱元璋夸朱棣贬朱标和朱允炆的地方。

事实上在永乐朝,朱棣本人曾经两次下令修改《太祖实录》,主要为自己篡位夺权作粉饰,修改的地方就是“嫡出”和“靖难”这两大主题。

同时,朱棣强迫《太祖实录》掩盖乃至歪曲建文朝君臣的事迹,而《明太宗实录》有关靖难史实的描述,则是后来的总裁官杨士奇为了迎合上意的信口捏造。

04

那最早记录方孝孺被诛十族的是谁呢?

答案是祝枝山。

祝枝山曾经写过一本《野记》,里面记载了方孝孺被诛的第十族的“成分”:他的朋友门生。

《野记》载:“文皇既即位,问广孝谁可草诏?广孝以方对,遂召之。数往返,方竟不行,乃强持之入,方披斩衰行哭。既至,令视草,大号,詈不从,强使搦管,掷去,语益厉,曰:“不过夷我九族耳!”上怒云:“吾夷汝十族。”左右问何一族?上曰:“朋友亦族也。”于是尽其九族之命而大搜天下为方友者杀之。”

但关于这本《野记》的史料真实性却确实不敢恭维。

祝枝山自己对这本书的定义就是一本通过民间渠道收集的野史材料编纂集成的小册子。

在《野记》的开头,祝枝山就交代了这本小册子的史料来源和创作缘起:

这是他小时候在祖父母的怀里听爷爷辈的人讲的故事,而且在他开始写这本书的时候,对里面的内容并没有细致考证,经常写一个忘九个,这本小册子仅仅用来讲述一些人生的道理。

《野记》序言载:“允明幼存内外二祖之怀膝,长侍妇翁之杖几,师门友席,崇论烁闻,洋洋平盈耳矣。坐忘无勇,弗即条述,新故溷仍,久益迷落。比暇,因慨然追记胸膈,获之辄书大概,网一已漏九矣。或众所通识部具它策,无更缀陈焉。盖孔子曰‘质则野,文则史’,余于是无所简校焉。小大粹杂错然,亡必可劝惩为也,大略意不欲侵于史焉尔。”

另外,祝枝山的外祖父就是夺门之变的发起人之一、坑死于谦的内阁首辅徐有贞,本身人品就有问题。

除了《野记》之外,目前没有看见一本成书于明代的史料有诛除方孝孺“十族”的记载。

而在清修《明史》的第一版中,记述方孝孺等人被灭族,仅仅用了15字:

“丁丑,杀齐泰、黄子澄、方孝孺,并夷其族”。

不仅没有诛十族的记载,而且暴露了另外一个问题:“丁丑”。

因为据《明史·成祖本纪》记载,朱棣登基的时间是“己巳日”,而己巳日的后面隔了庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥、丙子,整整七天之后才是丁丑日。

朱棣又怎么会在登基的七天之后,才逼着方孝孺给他写登基诏书呢?

说不通。

《明史·成祖本纪》:己巳,王谒孝陵。群臣备法驾,奉宝玺,迎呼万岁。王升辇,诣奉天殿即皇帝位。

但《明史·方孝孺传》的最后,又竟然留下了方孝孺的第十族——门人和朋友的信息:

“永乐中,藏孝孺文者罪至死。门人王稌潜录为《侯城集》,故后得行于世。”

由此可见,方孝孺的门人和朋友在永乐年间并没有被杀,被杀的仅仅是方孝孺的亲族。

即便是这样,方孝孺的亲族里还是有幸存下来的人。

据万历版的《松江府志》记载,方孝孺的挚友、原刑部尚书魏泽在方案兴起之时不但没被杀,反而收留了方孝孺九岁的儿子方德宗。

如果方孝孺被诛十族的事情是真的,那清修《明史》为什么会白白放跑这种绝世大黑料呢?

05

不过,朱棣杀方孝孺,也使明代的士子风气彻底改变了。

李贽评方孝孺之死一事时说:

“一杀孝孺,则后来读书者遂无种也。无种则忠义人材岂复更生乎?”

在明初那种绝对皇权的政治条件之下,皇帝绝对不允许下面人有异种意识形态的思想存在,更不允许异种意识形态的思想与主流争权。

皇权之下,读书人能做到的仅仅是和现政权合作。

虽然方孝孺选择的是成全他的气节,但是他的表现并没有唤醒绝大多数人的忠君思想。

在固守理想与保全生命之间,平常人往往会选择保全生命,那就代表了他们即将“失节”。

从永乐朝的胡广,到崇祯朝的钱谦益,有明一代的士人,最终在气节的道路上越走越黑......

,