生在南阳盆地的盆底平原,土地平旷,村镇密布,放眼望去,一览无余的庄稼尽收眼底,看得久了,总觉得有些单调,再把目光眺向远方,在平原的尽头,是隐隐约约的一圈青山,山形隆重,高入云端,重峦叠嶂,苍苍茫茫。如果是遇到新雨初晴,空气清新,望北山如万马奔腾,似扬起千丈风尘。若是夕阳西下,霞光如瀑,给西山披上一层锦绣,天地之间,顿时有万千金佛现身。至于日出东南,朝霞满天,从东向南看,山如一列长长的队伍,猎猎彩旗招展,一行人马迤逦而去,时断时续,时高时低……

——伏牛山从北方来,巍峨雄壮,把盆地围了个半圈。大别山从东南下,朴实厚重,犹如盆地的一道影壁。

小时候,一到夏、秋两季,总是下连阴雨,雨下的时间长了,人们三三两两地聚集在村北边的被称为后冢子的黄土岗上,遥望西北一带,能看见山漂浮在地平线尽头的影子,就惊呼:“天要晴了,看,山出来了,飘飘忽忽的!”有经验的老农说:“不一定呀,你看,山顶的云彩那么嫩、那么急,说不定明天还有一场雨。”于是,人们便争论,便打赌。我有些惊异,云,也嫩得像刚出穗的玉米棒子?也急得像老队长的急慌腿?

爷爷坐在门前的皂荚树下慢慢喝茶,我问爷爷,“爷,你去过山里吗?”

爷说:“去过,早年我在北山里贩麝香,把北山都跑遍了。”

“那山里是什么?”

“山梁,山涧,山溪,还有漫山遍野的老山林子,林子到处都是野兽,有狼巴子,獐子,狐狸,小松鼠……”

“山有多高?”

“高里很,在半山腰里跑,云彩缠着腰。”

奶奶走过来说:“不光云彩缠住他腰,还有女人缠住他腿呢!”

爷爷呵呵笑:“你奶奶,没枣树上括一杆。别理她。”

爷爷说,麝香就是獐子卵子,猎人有时一年遇不上一匹,用枪瞄呀瞄呀,啪地一枪打去,要是打不住头部,獐子一扭头就啃掉自己卵子,麝香就露气了……这牲畜,有灵性,是山神爷的坐骑。

于是,后冢子一带洋槐树丛,就成了我和伙伴们的“山”,我们端根弯把的烟杆,嘴里说,“瞄啊瞄啊——啪”,伙伴如果不倒,那是要翻脸的。

有一天早上醒来,妹妹突然说,“哥呀,咱们后冢子上长出一座山,快去看!”我们一路飞奔,跑到村后,哎呀,还是那个小土岗,妹妹这才从梦中醒来。

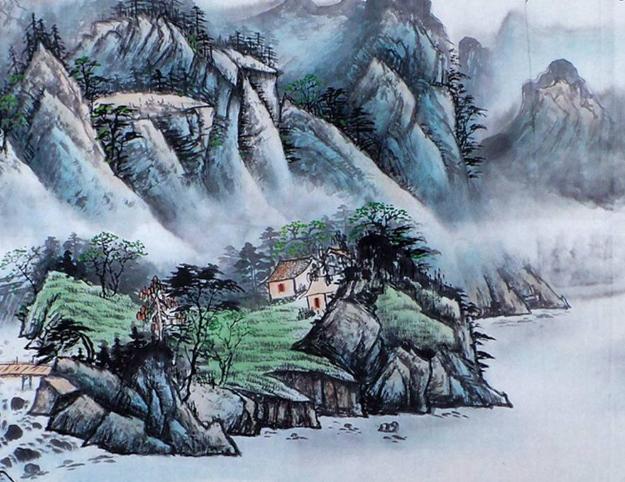

离我们最近的山应该是先主山,或叫覆釜山,离我们家乡大概有四五十里吧,几顶青黛色的山峰,孤零零的漂浮在庄稼地的尽头或村庄的树稍上,就像水墨画的远景,再走近二十里,就可以看见山上的树木、房屋。但终究没机会登临。年轻时的心,山,如同谜语一样让我充满无限地向往和憧憬。

刚当老师那一年,我教的是中二语文并担任班主任,忘记讲什么课文了,我问:“同学们,咱们谁登过山,请举手。”全班四十多个半大的孩子没有一个举手,我无限的惋惜,并告诉他们,“不好意思,老师也没有。”全班一片唏嘘。我随口说“今年清明节,我带领大家去远足,咱们登先主山去。”全班嗷的一声,欢声雷动,惊得老校长前来探视。

后来,大家天天都在盼望清明。

那是一个晴朗的假日,麦苗青青,油菜花金黄,我带着一队骑自行车的孩子,望着山影出发,就像一群出笼的飞鸟,在蓝天下尽情飞翔。

真是“看山跑死马”,看着不远,走起来不近。走到山前,有一方水库,清凌凌的水,绿莹莹的山,路旁开满不知名的山花。到了山下,我们锁了自行车,沿着山路崎岖攀登,女同学们大声喊累,但谁也不肯落后。穿过一片山林,我们爬到顶峰,站在山巅,回望家乡,平原灰蒙蒙铺开,村庄星罗棋布,道路纵横,河流蜿蜒,我们的家乡,隐藏在一片薄薄的灰雾之中。孩子们大声叫喊,回声此起彼伏。

可惜,先主山是座孤山,山背后还是平原,再向远望,山的影子,更加隆重,绵延起伏无尽处,群峰巍峨入云端。

若干年后,这班同学聚会,都四十多岁的人了,好多人都变得模糊而又陌生,但提起那次登山,又一下子回到那个青葱岁月,气氛顿时热烈起来。一个同学说:“老师,你教给我们好多的知识,我们都忘了,唯独记住了那次登山。”

人们,可以忘记一路走来的风景,但终究忘不了最初的那个梦,因为这个梦稚嫩从容、不染纤尘,天真纯洁才是最永远的风景!

后来,在南阳,我有机会多次接触独山和白河,他们留给我的印象,就像南阳独得的一大盆景,那时,也去周边的几座山,但都是匆匆一吻,没有留下深刻的印迹。

人生几何,去日苦多,几经奋斗,转眼已暮色苍茫,总要给自己找个地方,换一种境界,在另一种方式里,歇一歇脚,喘一口气,用新的景色,来擦亮眼睛。于是,我就选择了山水。盛夏时节,烈日当头,空气中弥漫着喧嚣。在空调间里呆久了,愈发焦灼,总想化一缕清风,钻进那静谧无人的山谷之中。

同行四五人,皆平日知己,领行者姓曾名相峰,有着对山水奇特的爱好和丰富的旅行经验,我们没有任何功利目的,就是游山逛景。说走就走,带上干粮、茶水,日出而发,暮至而归,近则一百多里,远则二三百里,野山幽谷,山村荒寺,凡有山有水,都是好去处。胸中有丘壑,眼底即风景。

看山多了,也知山的特点,山的脾性,

同样是伏牛山,淅川的山和南召的山就有区别,西边的山得力于丹江水库,荣秀妩媚,山不高而险峻,溪流交织,瀑布成群,素湍绿潭,流光溢彩,群鸟祥聚,蛙鸣十里。坐禅谷就是这样的山貌。徘徊在丹江的山谷间,如牵手美眉畅游,不紧不慢,一路俏语软歌吟风弄月。

我们来到东北角南召的板山坪、崔庄一带,这里的山又有特点,它们既有北方山水之雄浑险绝,又不乏南方山水之灵动秀美,山脉回环,群峰高耸,山高谷深,溪流湍急,一瀑挂壁,龙吟虎啸,孤鹰盘桓于峰尖,羊群散漫于草地,山路如彩带飘舞而上,幽谷如故事曲折神秘。穿行于南召的大山深处,如壮士仗剑伴行,杀气干云,英雄孤胆,有风萧萧兮易水寒的感觉。

镇平、内乡一带的山,气势森严,山谷幽远,乱石崩摊,溪流细细,独坐在山下望山顶,山如老僧打坐,端庄而沉默,正思考着一个深奥的哲学命题。山谷如同一张欲言又止的嘴,想告诉你点什么,但话没出口,却已忘言,半张半合之间,有些模棱的思索和歉意的微笑。山溪是个天真的小女孩儿,时而拉你奔跑,时而围你打转,一不小心,从崖上跳下,滚落一道彩虹。山民说:“你别看他们安静的时候像个老绵羊,山洪暴发,大水从上面下来,满沟都是老虎,张牙舞爪,吼声震天。”

很少见到山民了,大都异地搬迁,剩下几个不愿离开的,多是耄耋老人。在马山口北的山里面转了一天,我说,“连个放羊的的都没见,难道都出去了?”相峰领我到圣朵山下的一个村庄,在山脚的一片树林里,我们遇见一个老妈妈,

我问:“你老多大年纪了?”

她说:“九十了,不中用了!”

我问:“年轻人都出去了吗?”

她说:“都跑得远远的,叫我去,我不去,我知道,我要是离开这个地方,很快就会死的。”

我问“这附近的庄稼是你种的?”

她点头。

我又问:“有自来水吗?”

她指给我:“后沟里有个潭,吃水在那儿舀的。”

我跑到后面的山沟看水潭,一来一去有半里路,老人让我们喝茶,我们说啥也不忍心入口。

她家院子后,有一棵老银杏树,树干五人合抱不住,树荫遮盖半亩多地,树北有一个坟墓,树南有一架遮盖得严严实实的东西,我要看,相峰说,“看啥,一副空棺材,知道啥用处吗?”

在山里,我们曾遇见过几棵很大很大的树,树荫遮天盖日,树干苍若山岩,树根盘若虬龙,大树在天地间兀然独立,自生自长,与山相辅相成,既各自独立又互相依存,每一阵风吹过,都有欢快的对话。树下盖有小庙,不知敬的何方神圣,山里神庙多,这是人类对神秘自然的敬畏,如果不是山的保护,树何以千年不衰!若不是山的庇护,人何以生生不息?

山水是庇佑我们的真正的神呀!

正午十分,烈日当头,我们找个凉爽地方,开始野餐,一两杯米酿薄酒,三四只泡椒凤爪,五六人呵呵呼呼,会空谷之流水,叙天地之趣事,其乐融融。有几次干脆坐在小溪里的石头上宴饮,头上是树荫摇曳,脚下有流水潺潺,凉风习习拂汗,小鱼不住咬脚,酒不醉人人自醉,而醉乎山水之间。当然,垃圾我们全部带走。

山水之乐,质朴而平淡,没有朱门富贵的繁华,也没有车水马龙的喧嚣。一群人,一壶茶,一路走来,一路欢笑,鞠一捧溪水,洗一路征尘,钻进一壑幽谷,攀登一座山头,放眼苍苍群山,鸟瞰芸芸众生,在与一山一水一草一木的互动中,我们得到了心灵的释放。

从残雪消融的北顶初春,到姹紫嫣红的黄花蔓四月,从槐花飘香的三潭初夏,到坐水观天的土地岭三伏,我们把穿梭般足印和牧歌式的情怀织进方圆左近的山山水水。慢慢的,山变老了,草儿黄了,树叶红了,雉鸡叫了,蛐蛐鸣了,一转眼就到了秋天。

中秋节后的一个晚上,呼呼刮了一夜北风,早上起来,竟有些凉意,老陈哥在群中呼,“今天登山,谁去?”兄弟几个趋之若鹜,但集齐人马,已是七点多钟。没顾着准备装备,就匆匆发动汽车。目的地,淅川盛湾镇岔河村四峰山,听说,这里有座山,号称小武当。

一路穿行在大山的腹地,几个人说说笑笑,也不觉疲乏。十点多钟,天晴了,阳光朗照,山沟里空气纯净,紫外光线格外强烈,秋老虎一下子跳出山林吼得满山燥热。越往里走,两旁的山崖越加陡峭,把山谷逼成了九曲回肠,谷底的溪流时断时续,渐渐隐迹于一沟荒草,逼仄的山路曲曲弯弯,上上下下,不知引我们通向何方,旁路稀稀疏疏斜插着几个村落,难得看到几个人影。没有水的山谷,就像一张干涸的嘴,总让人干渴难耐。眼看到了中午,前不着村,后不着店,早上本来没有吃好,一阵又一阵饥饿,让肚子咕噜噜直响,我说,“有必要再往前吗?”相峰说,“快到了,再坚持一下,前面一定有代销点。”问骑车走过的年轻人,说:“转过这道弯,下面有个小卖部。”走近一看,大门紧锁。好在相峰拿出几块不知存了多久、表面已经融化的糖块,也不管好歹,暂且哄得胃不闹腾。车过一段土路,到了一个u形山坳,前面没路了,有一片石板瓦屋散布其中,周围有田地高高低低长着玉米芝麻,路边有菜园结着辣椒丝瓜,门前跑着鸡鸭鸽子。我们走近一个正打电话的老人,想让做一碗饭,老头很烦躁地躲进屋里,屋里走出个老太太,满脸笑容,我们说了来意,老人很爽快的答应,一碗面条十元钱,我们出的利索,这一家也接的实在。

老人儿子指路:过后山,就是主峰。

我们的车又向前走了一段土路,再也无法行驶。大正午,太阳光从山顶直射到山沟里,天热得像下火,同伴们再也没有信心去登山了。我只好和相峰沿着这条路,落寞地向上攀登,眼前的山斑驳陆离,有开山劈路留下的累累伤痕,绿树和毛竹难掩其酸楚。远处青灰色的山峰直插云霄,碧天幽幽,白云飘飘,山高林寂,山路陡峭,一声知了,便撕裂了焦躁。我坐在石上,喟然长叹,“就到这儿了,不上了!”相峰说:“攀登越高,见之愈奇。”我说:“说的的是《游褒禅山记》吧,但你不要忘了,王安石还说:尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?”

但此时,因为口渴,我没有把议论说出口。人,寄身于社会,挣扎于生存,都想在梦的天空自由飞翔,在广阔的自然怀抱里放纵自由的天性。山,给我们崔嵬的浪漫,给我们苍茫雄浑的博大,给我们雄视天下的豪迈和这山望到那山高的滚滚心潮,也给予我们峡谷森林一样的清幽和牧云耕雨一般的情怀。念天地之悠悠,一任孤寂的灵魂在情满于高山之巅而思接千载、视通万里。

然而,当我们行到山穷处,坐看云起时,忽然觉得,山还是那座山,梁还是那道梁,山高山低,本是自然法性;云卷云舒,当为天道规律。“忘我”而无我,从山的幻影里走出,我们更接近了世界的本真。“不以物喜,不以己悲”,山川依然,境界渐宽。

凭借攀援,我们一步步、一程程地打开山水这一部大书,探索着这个世界的维度,但我们最终的超越,又有谁能达到禅宗大师青原行思的第三境界呢?

黄昏,我们登上了“瓦屋星空”。这个名字好诗意,一半在俗世,一半是仙界,顶峰之上,有瓦屋客栈,幽人弹琴唱歌饮酒,山上蛐蛐低吟,林间飞鸟应唱,丝竹袅袅,清风徐徐。山光恬淡里有着青远,朦胧里有着虚幻,山音静谧里有着清净,厚重里有着洪大。这天籁之音,难道不是我们内心的梵音吗?这个时候,西望丹水,莽莽苍苍,东仰太空,星光点点。山水浩渺,宇宙广远,一弯新月,独窥人间。天光把我们的影子,全散进浩渺的湖光山色……