1921年,伊朗卡扎尔王朝哥萨克旅中的一名军官利用哥萨克旅这一外籍军团的特殊地位秘密制定了推翻卡扎尔王朝的政变计划,这名军官便是巴列维王朝的奠基人-礼萨汗。当年在外部英国人的支持下,礼萨汗发动政变一举驱逐卡扎尔王朝末代皇帝阿罕默德·沙阿自任陆军大臣,全权掌控伊朗大权,从而完成夺权登基的第一步。然而1921年政变成功的背后有着英国人图谋殖民伊朗的算盘,这一算盘从政变后由亲英作家和政客赛义德·吉雅丁出任首相可见一斑。

亲英派的掌权意味着礼萨汗的夺权之路并未因此结束。此后数年,其极尽伪装之能向大英帝国展现出了一名忠实仆从国将领的假象,但却在暗地里全力掌控彼时伊朗最强大的一支武装-哥萨克师。哥萨克师本是沙皇俄国为掌控伊朗派出的一支“雇佣军”。这支雇佣军明面上是替伊朗工作实则全权听命于沙皇。但随着俄国十月革命的爆发,随着末代沙皇尼古拉二世惨遭苏维埃政权枪决,这支精锐部队成为了一支漂泊在外的“孤儿”。正是瞧准了精锐的哥萨克群龙无首的局面,礼萨汗才果断地放弃“国家大权”精心经营哥萨克师。1925年,礼萨汗再次发动政变,推翻亲英政府彻底终结卡扎尔王朝。随着他登基为王,传奇的巴列维王朝诞生了!

古波斯遗迹

生存:封建帝王的左右横跳为伊朗赢得生存独立之机!用现代历史眼光来看,礼萨汗推翻卡扎尔王朝建立巴列维王朝之举就是典型的封建王朝更替。封建王朝统治之下,国家的存亡兴替完全取决于帝王的政治手腕。于伊朗而言,巴列维王朝的奠基人与开国者礼萨汗算是一个颇有政治手腕的国王。面对北方苏联与南方大英帝国两面窥觊两面夹击的局面,礼萨汗明智地选择“不占边”实行中立政策,同时又积极寻求第三方势力意欲破除被迫选边站的困局。那么礼萨汗选择了哪个国家作为破局的第三方呢?没错,它就是由元首希特勒领导的法西斯德国。

一战中战败的德国在希特勒这位来自奥地利小镇的青年激进的领导下竟然奇迹般地冒险成功从而跻身世界强国之列。在国家层面,德国是英国的“世仇”,有着制衡英国的战略需要;在意识形态方面,法西斯天然仇视共产党学说因此与苏联的分道扬镳是注定的;最后是轴心国的战略安排(即德日东西对进瓜分欧亚的战略布局)需要拉拢大陆中部的中立国家。于是在英苏夹缝中艰难求存的伊朗自然成为了德国急需拉拢的对象。德国有意,礼萨汗自然“投怀送抱”,不过很可惜这位开国君主低估了英苏排除德国势力进入中东的决心。第二次世界大战爆发后不久,英苏两国南北对进开入伊朗逼迫礼萨汗流亡,由此宣告礼萨汗的战略安排失败!然而礼萨汗虽离开了伊朗,但他的功绩依然不可磨灭,左右横跳下伊朗并未亡国,而继位的巴列维更是将其父左右横跳的技艺发扬光大为伊朗争取到了最大的外援——美国。

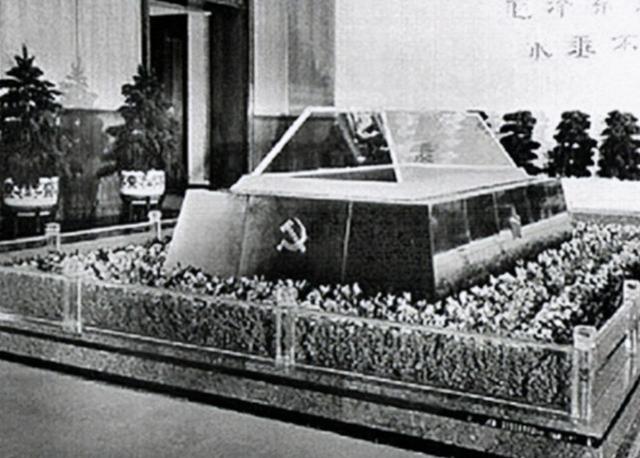

伊朗重获独立

畸形的发展:上层的西化与底层西化下的民不聊生!1941年6月,礼萨汗因拒不驱逐德国顾问遭英苏两国入侵。不久,礼萨汗被迫流亡海外,其子巴列维被指定为继承人。但急于瓜分伊朗的英苏两国并未承认巴列维的王位,直至1942年美国介入,美国介入后出于拉拢伊朗进入反法西斯同盟的需要,拉着英苏两国正式承认为巴列维的王国,美国的“出手”让巴列维清醒地认识到唯有美国才是伊朗可以依仗的第三方势力。于是登上国王之位的巴列维果断选择了亲美路线并成功在战后驱逐英苏势力实现了国家独立。

沙阿,伊朗对国王的传统称呼,巴列维登基后组建的政府习惯上被西方称为沙阿政府。鉴于巴列维亲西方的态度,西方对伊朗沙阿政府的支持是不遗余力的。1949年,借着伊朗人民党刺杀沙阿未遂,巴列维政府成功地取缔了这一亲苏政党。然而彼时世界局势走势愈发令封建制度无法生存,巴列维顺势而为改组政府实现立宪。然而名为立宪实则国王的权力依然极大,掌控着武装部队并拥有最终决定权的伊朗沙阿政府本质上是披着西方立宪制度外皮的封建王朝。巴列维专权但亦明白西方社会制度的优势,因此在位期间他推动改革(史称白色革命),通过土地革命、赋予妇女选举权及消除文盲三大措施使得巴列维王朝晃晃悠悠地走到了70年代末。白色革命理念虽好,但并未改变伊朗旧有的顽疾,吸纳大量劳动力的农业并未因土地改革而获益、妇女有选举权但在传统伊斯兰教法约束下除了上层社会的女性有真正独立自主的投票权外广大底层社会女性依然附属于家庭没有真正实现独立、文盲消除运动虽进展顺利但依赖识字的宗教教士使得宗教在社会底层更加稳固。底层没有获益,而上层社会因亲西方的政策获益而纸醉金迷。一场革命不可避免地开始酝酿!

巴列维时期的德黑兰街头

革命:伊朗版的“太平天国”-教士阶层领导下的伊斯兰革命!美苏冷战大背景下,投靠美国的巴列维沙阿政府对各类进步势力的打压间接导致了伊斯兰教士阶层的坐大。对于教士阶层的坐大,倾向世俗化的巴列维沙阿自然是深有警惕的,因此在白色革命期间他直接逮捕了反对世俗化改革的宗教领袖、大阿亚图拉霍梅尼并最终于1965年将其流放海外(伊拉克)。可惜巴列维的改革并非真正解放解放受封建宗教制度影响的普通百姓,反而被教士利用进一步巩固了其在基层的影响力。封建帝王的高高在上注定了巴列维无法真正将目光投向伊朗的底层社会。局限于首都西化的社会风气,他松懈了对教士集团的警惕。这种麻痹大意最终导致了1978-1979年席卷全国的伊斯兰革命。

伊朗伊斯兰革命初期是反对派领导的底层社会对封建王权的颠覆,因此当巴列维沙阿同意流亡海外起代表资产阶级利益的中上层反对派暂时掌控大权,这便是巴赫蒂亚尔政权。巴赫蒂亚尔政权建立伊始,伊朗确立了共和国体制并邀请流亡海外的霍梅尼回国。巴赫蒂亚尔政权的善意邀请并未赢得霍梅尼的善意回应,其在回国当天即发表演说宣称要推翻当局建立神权政府。霍梅尼的宣言是否有些耳熟?没错,他不合当时世界发展潮流的神权高于一切的建权演说像极了百余年前中国的“太平天国运动”。比起太平天国运动所利用的没有根基的基督教,霍梅尼的什叶派伊斯兰教在伊朗根深蒂固,于是伊朗革命成果最终被教士集团利用广大的底层信众夺取,伊朗现代政权就此成型。

教士死亡

尾声:神权能否麻痹一世?神权政府的建立意味着倾向共和的资产阶级势力的退散。而在神权之下,这种退场显得血腥。矫正过枉,教士阶层的行为自然惹得一帮巴列维时期深受西化的中上层群体的反感,然而还未待他们行动,邻国独裁者萨达姆却主动给霍梅尼递上了解决伊斯兰革命遗留问题的刀子-两伊战争。两伊战争,伊朗成功通过卫国战争将人民凝聚到神权政府周围,同时借助战争伊朗教士阶层成功清洗了国内反对派。

神权政治,这本在20世纪近乎绝迹的政治生态成功在伊朗复活。当然伊朗教士阶层亦十分清楚神权政府在现代社会是不合时宜的,因此他们选择保留了共和国制度。然而在神权思想无孔不入掌控着民众的情况下,一人一票的意义本质上是有限的。因为科学,欧洲得以打破中世纪神权政治从而走向强盛。因此伊朗教士阶层能否在现代科学技术日益发展的背景下继续执政?这的确是一个有待观察的有趣课题。

,