文/格瓦拉同志

明成祖朱棣是太祖朱元璋第四子,本是镇守北平(今北京)一带的守边藩王,但他野心勃勃,一门心思想取代侄儿朱允炆,做君临天下的皇帝。正因如此,等到朱元璋死后没多久,朱棣便打着“清君侧”的旗号造反,史称“靖难之役”(1399-1402年)。“靖难之役”持续3年时间,最终朱棣竟能渡过长江、攻陷南京,顺利地爬上皇帝宝座,成为明朝历史上唯一造反成功的藩王。

明成祖朱棣画像

但令人不解的是,朱棣刚刚坐上龙椅,便急吼吼地抛弃其父亲自选定的都城,也即地处江南富庶繁华之所的南京,而将其迁往气候干燥、经济远不及江南发达且屡屡遭受蒙古骑兵威胁的北平。这究竟是怎么回事呢?笔者不揣冒昧,认为原因大概有以下四点:

南京“风水”不好,只适合偏安政权。南京地处江南与中原交界处,东望大海、西达荆楚、南接皖浙、北邻长江,地形险要,号称“钟山龙盘,石城虎踞”,堪称“帝王之宅”。从吴大帝孙权在此地筑城并建都开始,先后有东吴、东晋、刘宋、南齐、南梁、南陈、明、太平天国、民国等9个政权在此定鼎,所以“金陵有王气”的说法,在社会上非常流行。

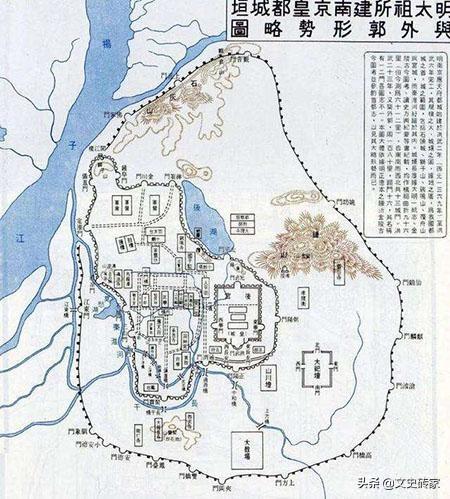

明初南京城地图

然而通过回顾历史我们发现,但凡是在南京建都的政权,“寿命”大都比较短(明朝除外),要么最终成为被统一的对象,要么建都后不久便发生大动乱,最终都城迁往别处(明朝)。相似的历史一再上演,让世人不得不怀疑南京的“风水”不佳,若在此定都的话,不仅难以统一中国,而且还无法保证政权的长治久安。

江南世风萎靡,久居南京会销蚀进取的意志。江南地区沃野千里、物产丰饶,生活在这个地方的人民,只要不遭受大规模的战乱,便可以过上一种富足、自保的生活。正因如此,江南民众没有向外扩张的动力和兴趣,并由此滋生出贪图享乐、追求奢靡浮华的风气。定都南京的政权,受当地风气的影响,久而久之,也容易滋生一种自满、懈怠的作风。

《南都繁会景物图卷》,描绘南京的繁华

有鉴于此,深具忧患意识的帝王除非万不得已,否则不会定鼎南京。就明朝而论,其实朱元璋在建国后不久,便已经决定将都城迁出,先是计划搬到开封,而后又打算在西安建都。但终因开封、西安残破日久,再加上迁都工程过于浩大,非数年时间所能完成,故而直到朱元璋驾崩,都没能实现目标。所以由此来看,朱棣将都城迁往他处,也可以看做是继承亡父的遗志。

朱棣的根基在北京,而非南京。一座城市能否被确立为首都,除了它的地理、军事、政治价值外,还有一个非常关键的要素,即它周边辐射地区,是否是政权根基所在地,换句话说,都城所在地区的民众,是否是该政权的“铁杆”支持者。秦、汉、隋、唐定都长安,五代、北宋定鼎开封,明初在南京开国,莫不是考虑到这些城市所在地区,是它们获取支持,并赖以存在的“根基”。

明朝北京城地图

但南京对于朱棣来讲,非但不是“根基”所在地,反而因为他的篡逆之举,成了明里暗里反对、敌视他的“大本营”。毫不夸张地讲,在南京停留的每一天,朱棣处处感觉不自在,总不如在经营多年的北平待着舒心踏实。舍弃敌意甚深的南京,改而迁往作为多年“老巢”的北平,对朱棣来讲,是再好不过的安排。

北京地位极端重要,可以帮朱棣实现一系列伟大的抱负。北京“左环沧海,右拥太行,北枕居庸,南襟河济”,地处农耕文明与游牧文明的交界处,交通便利、形势险要,就明朝而论,不仅是抵御蒙古人入侵的屏障,而且可以向东北进一步控制关外地区,向南则可统领中原,有利于维护帝国的统一。定都北京的话,进可以肃清漠北、开疆拓土,退可以保护中原,做到“天子守国门”,实在是再好不过的安排。

明朝疆域图

正因如此,朱棣篡位后即着手迁都事宜,在永乐元年(1403年)改北平府为北京顺天府,并从永乐四年(1406年)开始,征调工匠、民夫上百万人营建北京宫殿。经过长达15年的营建,北京城已经颇具规模,并在永乐十九年(1421年)起,正式被确定为明朝的首都,而南京则降为陪都,直到明朝灭亡一直如此。

史料来源:《明史》、《明成祖实录》、《明史纪事本末》、《国榷》等

,