来源:【嘉兴日报-嘉兴在线】

开栏语

盛世修典——中国历代绘画大系嘉兴特展正在嘉兴文化艺术中心展出。千余绘画,踏破时空而来,打开一个穿越千年的艺术通道,中国历代绘画盛宴开启。

读嘉人文频道推出

“大系追光图鉴·名画记”

语出中国第一部绘画通史——唐代张彦远所著《历代名画记》,或为传世名画,或为天籁旧藏,每日一幅画作,带你走进名画的场域,听一幅幅名画讲述的千年回响。

元末明初 方从义

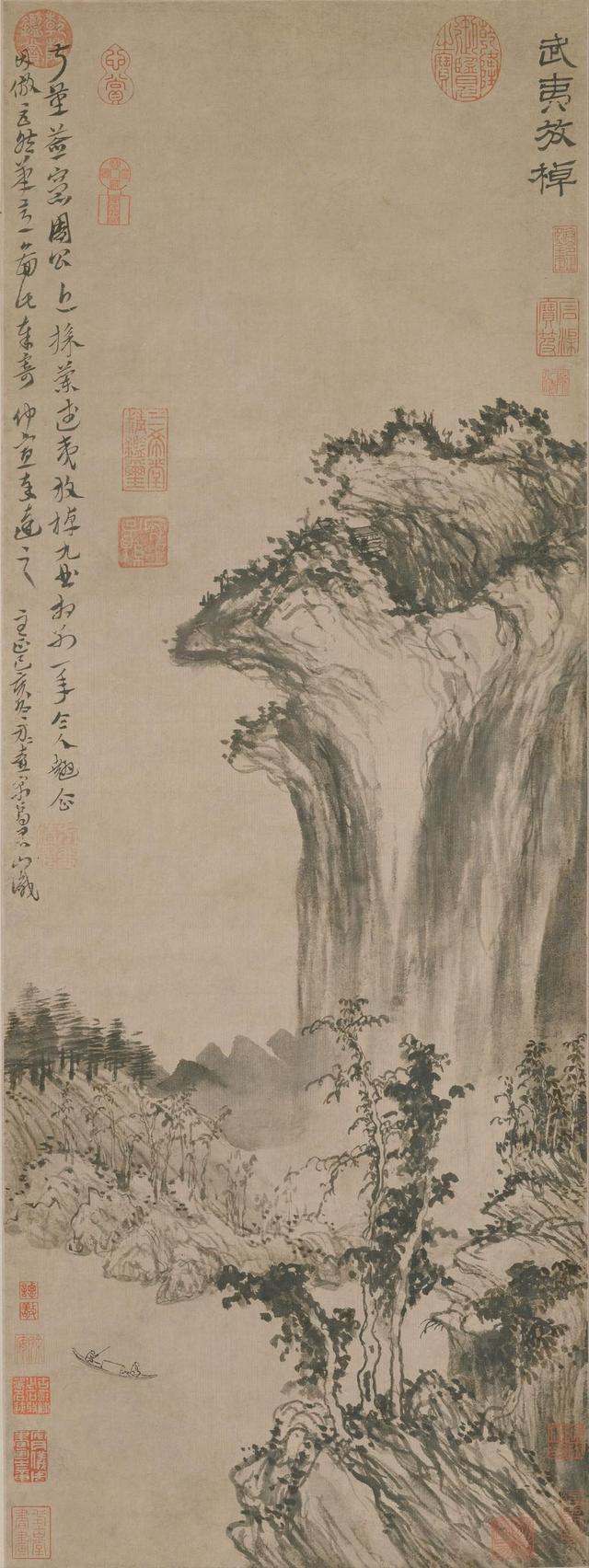

《武夷放棹图》

现藏北京故宫博物院

《武夷放棹图》

“道士作画,不离禅意,僧人画画,尘世烟云。”《武夷放棹图》的作者方从义就是元末明初的一个道士,方从义的山水画是特例,少禅意而多文人气象。

方从义

(1302—1393)

江西贵溪人,字无隅,号方壶,又号上清羽士、不芒道人等。方从义名望、地位极高。他师从正一道第四十二代天师张正常,后又学道于全真教大师、黄公望(《富春山居图》作者)的老师金月岩。有学者考证,方从义在道教史上影响力和号召力远高于黄公望。

方从义入道前的生平不得而知。方从义或许也如黄公望是儒生入道,与他有过交集的刘永之在诗集中谈到,方从义年老时回忆过往,总是“凄然兴感”,悲慨当时朝廷上的士人们命途惨淡、十存一二,很可能,方从义曾是一个才华横溢的儒生,因时事所迫或看衰时局而遁入道教以求自保。

不过,方从义并未彻底抛却世事,忧时伤生之意往往不经意地从笔端流出,我们从《武夷放棹图》中就可见出端倪。

此图是方从义为同道周敬堇而作。右首自题“武夷放棹”四字隶书,左上又题,“敬堇签宪周公,近采兰武夷,放棹九曲,相别一年,令人翘企。因仿巨然笔意图此,奉寄仲宣布,幸达之。至正己亥冬,方壶寓乌石山识”,下钤“方壶清隐”印。

《武夷放棹图》曾经由卞永誉、安岐和清内府收藏,民国时由陈仁涛、徐安、陈少石、张大千等收藏。

1951年,旅居香港的张大千移居海外时资金不足,不得不出售部分藏品,他将藏品中的顾闳中《韩熙载夜宴图》(传)、董源《潇湘图》以及方从义的这幅《武夷放棹图》,以不足原价数十分之一的三万美金经可靠友人之手转让给国家文物局,现均藏于北京故宫博物院。

“采兰武夷,放棹九曲”,乃隐者行径,我们想象中的画面应是山水缥缈、悠然闲逸。

但这幅《武夷放棹图》,却给人一种强烈的紧张感、不安定感甚至是压迫感:远处的高山险峻峭拔,呈升腾之势,宛若一股冲天而起的巨浪,山顶隐约露出的庙宇,似乎正在被巨浪吞噬,随后就要被抛下摔成齑粉;近处的丘陵和山岩,则向同一方向倾斜,似乎受到某种不可抗力的塑造;山岩上萧疏的树木,呈现出一副无精打采、听天由命的颓靡之态。那只正在泛向山岩环列、水面逼仄之处的小舟,着实让人有些担心。

这幅画,显然并非表达道家的宇宙意识,而是隐喻动荡的时局、暴虐的统治,寓含着一种儒家式的感时伤生。

《武夷放棹图》并非孤例,方从义其他作品,诸如《秋江晚渡图》《云山图》《丛林高塔图》《风雨归舟图》等,也有同样的旨趣,只是不像《武夷放棹图》这样显著。

在这个意义上,读懂《武夷放棹图》,就掌握了进入方从义艺术世界和内心世界的一把钥匙。

参考资料

盛世修典——数字绘画大系

申喜萍《元代道士画家方从义考略》

水墨陈庄《道士不画道士的画/方从义山水画》

王伯敏《中国绘画史》

本文来自【嘉兴日报-嘉兴在线】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

ID:jrtt

,