王孝华

黑龙江省文物考古研究所副研究馆员,《北方文物》执行副主编。

本文已获作者授权,首次在微信公众平台发布。

内容提要:驴在金代社会生活中有诸多作用,主要体现在人们日常出行的交通工具方面,通过考辨驴与马的史料,并将驴与马作对比分析,可以确认金代人们日常出行主要是骑驴,而很少骑马。在金末人们的命名习俗中,人们多以驴命名。驴作为交通工具,为人们出行乘骑提供了极大的便利,即便是在金宋重要的交通驿道上,驴为输送金宋使臣也作了贡献。驴是金代人们日常出行骑乘和牵引车辆的重要畜力。

关键词:驴;交通工具;驿道;金代;马

养驴业是金代畜牧业的组成部分之一,驴在金代社会生活中有诸多方面的作用,驴作为交通工具,其作用具体表现在人们日常出行骑乘、驮运物品和牵引车辆等方面。在金宋重要的交通驿道上,驴是金宋使臣骑乘和牵引车辆的重要畜力。在一些驿道交通不便的条件下,金宋使臣可以骑驴通过,由15头驴拉的“细车”可以运载金宋使节及其携带的物品,驴为双方使节按时完成使命作了贡献。但是受限于史料的匮乏,关于驴作为金代重要交通工具方面的研究,至今尚未引起学者们足够的关注,仍属于研究空白,而且学界多认为马是金代人们的主要出行工具,而忽略了驴作为日常出行工具的重要地位,故笔者试作此文以期求教。

一、驴是日常出行的主要骑乘工具

与金代交通出行工具相关的专题研究,见有宋德金先生的《金代的衣食住行》一文。其文中论述:“陆路交通工具,主要靠畜力和车。女真地区很早就以产名马著称,女真人以骑射闻名,战争中尤靠骑兵。牛、驴等也是常用的陆路交通工具……车辆多以马、牛牵引,兼用骡、驴。”其文先肯定了马的骑乘作用之后又论及到驴,这段论述不及百字,但其文仍不失为金代社会生活史研究方面的力作。

另外,在有关金代畜牧业的研究中,有几位学者提到了驴与马作为交通工具的这一问题。程妮娜、史英平两位学者在《简论金代畜牧业》一文中认为:“女真人出行则骑马,‘俗勇悍,喜战斗,耐饥渴苦辛。善骑,上下崖壁如飞,济江河不用舟楫,浮马而渡’……大牲畜还有骡、驴、骆驼,主要用于交通运输,马、牛亦为此用……女真人原‘多以牛、驴负物’,及入中原,受汉人影响亦用马载物拉车。”

乔幼梅先生在《金代的畜牧业》一文中,先确定马为军旅之用,“马的首要用途是军需,所谓‘马者军旅所用’,是一点不错的”,之后谈到马是女真人日常出行的主要交通工具:“女真平民无论围猎、出行,均骑马代步,他们个个善骑,‘上下崖壁如飞,济江不用舟楫,浮马而渡’……女真人还牧养驼和驴,它们主要用于运输,‘多以牛驴负物’,并出现了以‘驼载为业’的运输专业户。”显而易见,这两篇文章作者的观点基本相同,一致认为马是女真人日常出行的主要骑乘工具,驴是载物(驮负)、牵引车辆的运输工具。

《简论金代畜牧业》《金代的畜牧业》两篇文章对金代畜牧业进行了系统地爬梳与论证,甚见功力,确认了驴是金代畜牧业的组成部分,虽然没有展开论述,却填补了此方面研究的空白。基于以上诸位前贤的研究,笔者以下从驴是金代人们日常出行的主要骑乘工具方面展开论述。

学界以往大多论述了马是女真人日常出行骑乘的主要工具,并且常常引用“(女真人)善骑,上下崖壁如飞,济江(河)不用舟楫,浮马而渡”作为论据,这句话原文出自《大金国志》卷39《初兴风土》和《三朝北盟会编》卷3“政宣上帙三”。其文字表述只有一两个字之别(《三朝北盟会编》的引文比《大金国志》引文少了一个“河”字),其实都是一个相同的引证而已,但这句话作为论述女真人日常出行情况似乎不妥,因为这句话不像是对女真人的日常出行情况的描写记录,只是表述了女真人骑马技术的高超,“善骑”到了骑马上下崖壁和不用舟楫可以浮马渡河的程度,准确地说,这句话是对金初女真人勇敢剽悍、不畏艰难困苦、精于骑射的赞扬。

女真民族变弱为强,以寡制众,遽然崛起于白山黑水之间,其活动区域山川纵横,冬季漫长而寒冷,严酷的自然条件和激烈的军事斗争,塑造了女真人勇敢无畏的剽悍性格,女真人尚武,而骑射就是女真人尚武精神的具体体现,是其战争中取胜的生存本领,更是其立国之本,所以史家对女真初兴时期其高超的骑射作了如上记载。其实,即使将其看做是女真人骑马出行的记载,也只能限于女真初兴时期,没有时间的延续性,代表不了有金一代。

实际上,类似“浮马渡河”的记载在金代述功碑中也可以见到,《金源郡壮义王完颜娄室神道碑》赞颂完颜娄室的军功时记载:“始自伐辽,迄于克宋,率身先行阵前。数千百战,未尝不捷。独追获辽主。至于取汴,箠马以涉大河,威名震慑南北。”可以看出,“箠马以涉大河”是对非凡军功的颂扬之辞,普通士兵及民众所不具备的能力才会成为可圈可点的歌颂对象。

所以“浮马渡河”是赞颂军功骑射之辞应该不误。既然“善骑,上下崖壁如飞,济江(河)不用舟楫,浮马而渡”这条论证,不是关于金代人们日常出行骑乘工具的直接记载,我们就可以另作他论。然而正史中却很少有关于金代平民大众日常生活出行工具的直接记载,但这并不影响我们对这一问题的论证。在对《金史》作通篇细致的考辨和与宋代等史料相互参证中,我们不难得出,驴是金代人们日常出行的主要骑乘工具的结论。

《金史》一向被史学界誉为信史。关于《金史》,《四库全书总目提要》评论说:“元人之于此书,经营已久,与宋、辽二《史》取办仓卒者不同。故其首尾完密,条例整齐,约而不疏,赡而不芜,在三《史》之中,独为最善。”遍查《金史》,其中明确记载“骑驴”出行的史料有三条:1.金世祖劾里钵乘驴出行,世祖“尝乘醉骑驴入室中,明日见驴足迹,问而知之,自是不复饮酒”;2.金世宗时期,“上(金世宗)按鹰高桥,见道侧醉人堕驴而卧,命左右扶而乘之”;3.金宣宗时期,“以官驴借朝士之无马者乘之”。这三条史料都是《金史》“本纪”中的记载,应该最具有权威性与真实性。以下对这三条基本史料进行解读。

史料1引自《金史·世纪》。金世祖时期(1039~1092年)为金建国之前的重要时期,与其以后各代统治者来说,此阶段属于上文记载的女真“善骑,上下崖壁如飞,济江(河)不用舟楫,浮马而渡”的初兴时期。

《金史·世纪》中大多记载了金世祖劾里钵的丰功伟业,战场上身为军锋的劾里钵常常不着铠甲,勇战沙场,无敌当世,骑兵所必备的精湛骑射本领在劾里钵身上体现得淋漓尽致。劾里钵实为创业之主,但史家不为尊者讳,记载了生活中的劾里钵,其饮酒曾醉到意识不清骑驴入室的程度。按常理推测,劾里钵自然是经常骑驴出行,驴才能识途,在主人劾里钵饮酒大醉不知归途之时,家驴为其分辨方向,驮他回家。骑马驰骋沙场,平日却骑驴出行,这条世祖劾里钵日常生活骑驴出行的史料,虽然只是记载了金世祖个人的骑驴出行史料,但是其却具有平民代表性。

因为女真初兴之时,没有明显的尊卑等级区分,君民出行方式没有区别。女真旧风纯直,礼意款曲,皆出自然:“虽有君臣之称,而无尊卑之别。乐则同享,财则同用,至于舍屋车马、衣服饮食之类,俱无异焉……君臣宴然之际,携手握背,咬头扭耳,至于同歌共舞,莫分尊卑其无间。”既然“舍屋车马、衣服饮食”无异,那么平民出行方式应与金世祖劾里钵一样,骑战马驰骋战场不等同于生活出行也要骑马,平日往来,世祖与平民应主要是骑驴出行。

史料2出自《金史·世宗本纪》。一直追慕并提倡不忘女真旧风的金世宗,在大定十六年(1176年)正月,微服私访,在鹰高桥处,看见道路旁有醉酒者坠驴而卧,命左右侍从“扶而乘之”,并把醉酒者送回家。经历了海陵之乱,号称“小尧舜”的金世宗,采取与民休养生息的政策,送醉酒者回家,体现了金世宗的亲民爱民之举。而这位醉酒者应该是当地平民,骑驴出行聚会喝酒,酒醉坠驴,倒在道路旁,而家驴很驯服地等待在醉酒的主人旁边,没有逃逸,这也反映出平民骑驴出行不是偶然现象,而应该是经常性的行为。这是金代平民骑驴出行的直接史料记录。

史料3记在《金史·宣宗中》之中。金卫绍王大安三年(1211年),蒙古开始大规模进攻金朝。不久,辽东、冀北大片领土落入蒙古人之手或脱离金朝统治。随着金宣宗“贞祐南渡”的完成,金朝战马供应形势每况愈下,战马资源供应不足导致官员上朝没有可乘之马,只能骑驴。其实,金代早在金熙宗时期就确立了封建等级制度,世宗时期正式规定了车舆制度,官员乘马是等级身份的象征,但是在特殊的战争时期,在马匹极其紧缺的情况下,统治阶级顾不上政治地位象征的需要,只能满足基本的出行所需,无马骑的朝臣也只能改成骑驴了。所以,兴定三年(1219年)十一月,金宣宗无可奈何,只好“以官驴借朝士之无马者乘之”。在马匹供应不足的情况下采取民用骑乘方式——骑驴,这点颇能反映出民间骑驴是非常普遍的现象。

三条史料分别记录了金代立国之前、立国之中期和立国之末期三个不同时期人们骑驴出行的情况,从金世祖时期到金宣宗时期,体现了骑驴出行的历史延续性。李桂林《吉林通志》卷34《食货志七》也记载:“土人负重恒以驴代脚力。”金代人们日常骑驴出行在史料记载中已经明确,以下将从驴与马的主要作用及数量的比较上分析,得出驴相对于马来说,驴更具备便乘的条件,更符合人们日常出行的需要。

二、驴与马主要作用及数量的比较

马的主要作用可以归纳为军事和政治两方面。

第一,军事需要,即所谓的“马者军旅所用”。在金代很长一段时期内,骑兵一直是其作战主要的武装力量:“虏人用兵专尚骑,间有步者,乃签差汉儿,悉非正军虏人。取胜全不责于签军,惟运薪水,掘壕堑、张虚势、般(搬)粮草而已……居长(常)以两骑自随,战骑则闲牵之,待敌而后用。”

女真人灭辽攻宋,未到十年遽然兴起,所依靠的就是其精锐的骑兵。依据此条记载看,女真人全部是以骑兵作战,而且要“倍养副马”,即一名士兵配备两匹战马。而女真初兴之时,壮者皆兵,那么,即便不算战马的伤亡和更新,仅骑兵对战马的需求量之大就可见一斑。

第二,政治需要。金熙宗时期确立了封建等级制度,之后对官员车马服饰等都作了规定。女真各级官吏履行公务、参加典仪都要以骑代步。《金史》卷55《百官志一》记载:“凡给马者,从一品以上,从八人,马十疋……从二品以上,从五人,马七匹……从三品以上,从三人,马五匹……从五品以上,从二人,马四匹……从七品以上,从一人,马三匹……从九品以上,从一人,马二匹。”这样算来,仅官员坐骑所需用马也是一个相当可观的数字。

那么,在以上两项巨大的军事需要和政治需要之下,还能否有足够的民马资源保证广大平民的日常出行呢?通过大量史料可以得出,有金一代,战马资源几乎都是相对匮乏的,战马匮乏又会极大程度地影响政治需求和民用,甚至出现上文提到的战争时期,连官员也无马可乘,只能骑驴上朝的情况。

战马供应不充足,连政治需求都会受到严重影响,官员不顾及阶级地位尊严而去骑驴,民用出行骑马既不现实,更不可能了。更有甚者,在连年大括天下民马仍无法满足军队需求时,骡也要被括去充军。《金史·宣宗纪》记载,贞祐三年七月,“括民间骡付诸军,与马参用”。就算是金代部分豪民有充足的马匹可供日常出行骑乘,在以军事为重的大前提下,也会有相应政策禁止使用马匹,导致豪民骑马出行也应该是非常态,驴才是平民日常出行的主要骑乘工具。为了更加明确金代各朝马匹资源的不足,以下将分期对此问题进行论述。

金建国之前,已经非常重视对战马资源的保护了,虽然自古金地产名马,但是马匹一向是被珍爱保护的。《金史》卷67《阿疏传》记载:“桓赧、散达欲得盈歌之大赤马、辞不失之紫骝马,世祖不许。”“景祖有黄马,服乘如意,景祖没,辽贵人争欲得之。世祖弗与,曰:‘难未息也,马不可以与人。’遂割其两耳,谓之秃耳马,辽贵人乃弗取。”金世祖宁可把马变成秃耳马,也不将宝马送予辽人,其对宝马如此珍视,只因“难未息也”,即战马是金起兵兴国之根本,这也从侧面反映了金建国之前战马资源的紧缺。其实,金朝建国后的各个时期都可以找到战马资源稀缺的史料:

太祖时期,“太祖闻斡鲁古军中往往阙马,而官马多匿于私家,遂检括之。”战马关系国家社稷安危,所以连大臣临终遗言也是上谏禁止以良马殉葬,以保护战马资源。天辅三年(1119年)阿离合懑病危,建议:“马者甲兵之用,今四方未平,而国俗多以良马殉葬,可禁止之。”

太宗时期。在对宋战争胜利后,金人不仅要搜刮大量金银财宝,而且竭力尽索北宋马匹,使北宋“士大夫跨驴乘轿,有徒步者,而都城之马群遂空矣”。为了补充战马资源,金人甚至会用宋朝俘虏换取马匹。天会八年(1130年),金左副元帅,“命诸路州县同以是日大索南人……至次年春,尽以铁索锁之云中,于耳上刺‘官’字以志之,散养民间。既而立价卖之,余者驱之达靼、夏国以易马。”

熙宗时期,王曾瑜先生在其《金朝军制》(河北大学出版社2004年)中早已指出:“自金熙宗对宋和议后,金军的马源似逐渐不足。”其中一条明显的原因就是,宋朝将士发明了重点攻击战马的战法(例如砍马腿),使得金军战马在金宋战争中遭到了前所未有的严重伤亡,从而直接导致了熙宗朝战马数量的急剧减少。

海陵王时期,为灭亡南宋作准备,海陵王力求保证南征战马充足,《金史·海陵纪》记载,海陵王甚至“大括天下羸马”,但是仍不足用,“自括马之后,大约马耗八分……南京路正军皆阙马”。

世宗时期。大定元年(1161年)“十一月……己卯,诏调民间马充军用,事毕还主,死者给价”。契丹民族大起义使得金朝九个群牧所“亡其五,四所之所存者马千余”。大定八年(1168年),“诏曰:马者军旅所用,牛者农耕之资,杀牛有禁,马亦何殊,其令禁之”,即执行杀马之禁;同年七月,“制盗群牧马者死,告者给钱三百贯”。

章宗时期,泰和四年(1204年)夏四月,“减膳撤乐,省御厩马”。六年(1206年)秋七月,“诏禁卖马入外境,但至界欲卖而为所捕即论死”。由此可见,章宗末期,连御马也要裁省,而且为了防止马匹被卖入境外,法律严酷到了抓到“至界欲卖”者也要判处死刑的地步。

卫绍王时期、宣宗时期及哀宗等金代末期,战马资源更是空前不足。鉴于已有学者关注此问题,并且有专门文章论述金末战马资源不足,此不赘述。

纵向观察金代各个时期,都可以看出战马的数量缺乏,导致民马的相对数量不足,日常出行骑马变得十分不现实。而驴相对马来说,更显平民化、大众化。通过史料分析,能得出金代驴的数量是众多的,而这是充当平民日常出行交通工具的必备条件。驴数量众多,体现在三个方面:官方牧驴业、战争所得和民间散养。

1.官方牧驴业

金代畜牧生产是在女真、契丹及汉族等民族畜牧业基础上发展起来的,尤其是在原辽代群牧基础上发展起来的:“金初因辽诸抹而置群牧,抹之为言无蚊蚋、美水草之地也。”海陵王时期,官营畜牧业已经很繁盛,“天德间,置迪河斡朵、斡里保、蒲速斡、燕恩、兀者五群牧所,皆仍辽旧名,各设官以治之……后稍增其数为九”。其实,有关金代畜牧组织等的具体情况多语焉不详,对于牧驴业的具体情况更是没有明确记载,但是上文提到的金宣宗时期,曾“以官驴借朝士之无马者乘之”,明确指出了官驴的存在,官方一定牧驴,也许驴被杂牧于马群之中,只是正史中没有记载有关牧驴的具体情况和数量而已。

2.战争所得

金代驴的数量众多,一部分来源于战争俘获与掠夺,金与宋兵火相交,金军获胜可以获得大量的北宋君臣贡献之驴、骡。金军进逼北宋汴京城下之时,北宋君臣“进赏军之物,金五百万两、银五千万、表段里绢各一百万、牛马骡各一万、驼一千、书五监”。《三朝北盟会编》明确记载,宋请求议和犒师之资中就有“马、驼、骡、驴之属各以万计”。

除了直接接管北宋进献之驴外,还可以在战场上直接俘获。驴是北宋战场上后勤力量的有力补充。行军打仗、驮运军资也离不开驴。宋朝军队中饲养了大量的驴,除配给马匹外,“每火别置驴一头,准备疾病添补。如当队不足,均抽比队、比营。其杂畜非警急,兵士不得辄骑”。每火(一般10人左右)都要配给驴一头备用,宋代有几十万乃至上百万军队,那么战场上的驴也有数万。驴作为重要的后备物资,金军获胜会将驴与其他财物一并掠走。

3.民间散养

官牧、战争获得只能算是金代驴的一小部分,大部分驴都应该是散养于民间,金代关于驴的主要畜养形式也应该是民牧,而且这部分驴的数量众多。金统治的地区多为北方地区,北方的气候对于驴来说,更适合其生长繁殖。金初,有大量的野驴,李桂林《(光绪)吉林通志》卷34《食货志七》记载:“女真兽多野驴。”上文第一部分“史料1”和“史料2”都能反映出骑家驴出行的记载。民间散养众多的驴,这一点可以通过驴及驴肉的价格低廉得到证明。

驴虽然不是身份与地位的象征,但却是百姓重要的资产,“驴上等有直四十千者,马更高贵。”可见,再上等的驴也不及马贵。“自帝(指宋帝)蒙尘以来,雪雨不止,物价日翔,米斗一千二百,麦斗一千,驴肉一斤一千五百,羊肉一斤四千,猪肉一斤三千。”“(宋)京城被围半年,至是斗米二千斛,麦二千四百,羊肉一斤七千,猪肉一斤四千,驴肉一斤二千五百,鱼亦如之,酱一斤五百,油一斤一千八百。”

金宋战争时期,天灾人祸导致宋统治区域内物价快速上涨,但是即使在这样的特殊时期,驴肉价格仍然极其低廉,在两条史料中,驴肉比米价只多了几百,猪肉分别比驴肉贵2倍和1.6倍,羊肉比驴肉贵几近3倍,驴肉是肉类中最便宜的,几近米价。金宋两朝,无论在战争还是在和平时期,往来交流都十分频繁密切,那么,宋统治区的驴肉价格就可作为金朝统治区域内驴肉价格的参考,金统治区域内驴肉价格也不会太高。驴肉价格如此低廉,有两种可能:驴的数量众多或者人们对驴肉不认可而采取排斥态度。但后一原因明显不可能。因为北宋时期,人们对驴的价值已经有了充分认识和肯定。北宋的人们已经认识到“驴全身都是宝。驴皮是制作阿胶的重要原料,驴鞭、驴涎、驴乳,甚至驴尿、驴屎都具有药用价值”。

金宋交流往来密切,金代人们也不可能不知道驴肉的美味。史书明确记载,金代驴肉已经有好多种吃法。驴肉是餐桌上的美味,做法多样,《三朝北盟会编》卷4“政宣上帙四”引马扩《茅斋自叙》记载,马扩遇到阿骨打聚诸酋共食,用木楪盛驴等家畜和各种野兽之肉,“或燔或烹或生脔,多以芥蒜汁渍沃,陆续供列,各取佩刀脔切荐饭……谓之御宴者亦如此”。《三朝北盟会编》卷30“靖康中帙五”还记载了,金宋战争时期,人们“取驴猪羊尽杀为脯腊”,通过这两条史料能看出金代时期驴肉能做成烤驴肉、驴肉干、肉脯、腊肉等等,在金初落后的饮食习俗中,驴肉甚至能生切蘸芥蒜汁食用。

驴肉物美价廉,驴肉的药用价值和营养价值,能很大程度改善生活在东北地区的女真人体质。驴肉是百姓喜爱的美味,但驴肉却如此便宜,只能反映当时驴的数量众多。人们选择出行骑乘工具自然会选择物美价廉的驴。

三、金代人名中的驴

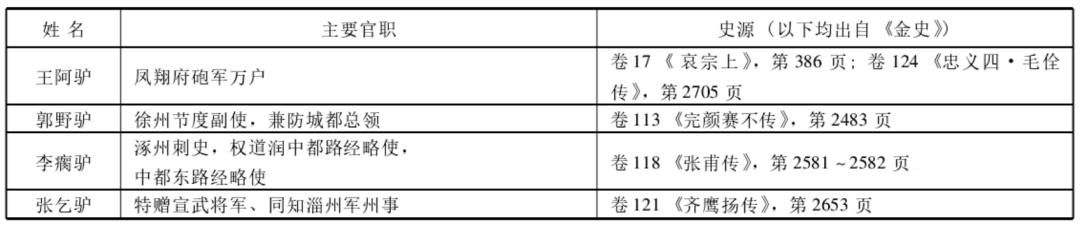

金代驴数量众多,非常普遍,与民众生活息息相关,还可以从金代人们的命名习俗中得以反映。《金史》一书记载金代人们以驴命名者颇多,如下表:

王阿驴,河中人,哀宗时期死事者。郭野驴,河北诸叛将中一员,其事迹出现在哀宗时期。李瘸驴,原是涿州刺史,后来在金朝处处不得志,被逼无奈投顺大元,其事迹发生在宣宗时期。张乞驴,淄州民,不屈战死,死后特赠宣武将军、同知淄州军州事官职,其事迹发生在宣宗时期。这些几乎是《金史》记载每个人的全部基本信息。

他们生活在金朝末期,职位多为金元战争时期金帝临时任命或者死后追赠的官职,原来地位不高,例如张乞驴,原本是淄州普通百姓。他们都是下层平民代表,之所以能被《金史》记载下来,恐怕是因为“是时,女直人无死事者,长公主言于哀宗曰:‘近来立功效命多诸色人,无事时则自家人争强,有事则他人尽力,焉得不怨。’上默然。”为了拉拢这些人而为其立传留下了记录。他们的名字中都有“驴”,这是金代特殊风尚和道德观念的反映。以动物名称命名,这样的例子也很多,例如郭虾蟆等也是以动物命名。通过长公主所言可以得出这些人都非女真人,甚至可能是汉人,这些人以动物——驴命名,说明普通百姓养驴是极为普遍的情况。

表格中出现的人名大多集中在金代末期,反映出金末驴是人们日常生活中最常接触的家畜,另一方面,在战火纷飞、社会动荡时期,人们希望像驴一样生命力顽强。以“驴”命名,是金代人们对驴这种平凡动物的认可,是一种独特的记忆方式。尽管驴身材矮小,却耐劳持久,生命力特别顽强,取其这样的特点以其名命兵器,金兵攻城的器械之一就有叫“木驴”的。其状如合掌,“上锐下阔,人往来其中,节次续之,有长三十余丈者。上用生牛皮、铁叶裹定,内用湿毡。中用大窗,矢石火炮皆不能入”。

总之,通过以上马与驴的对比,可知驴更具备日常出行所需的条件——大众化,物美价廉,数量相对充足,而马作为坐骑,在封建社会中有着特殊意义,骑马与骑驴相对比常常表现为在朝与在野的区别,所以驴才是金代普通百姓日常出行的主要骑乘工具,而非马。

四、驴在交通驿道上的作用

金代黑龙江地区以金上京会宁府为中心,开辟了通往东西南北的交通线,交通驿道是宋金使臣互相往来必经之路,这些驿道设立多处交通驿站,称为“寨”“铺”“馆”等。金代重要的驿站均设有为使节往来提供便利的物资及交通工具。驴是交通驿道重要骑乘和牵引车辆的工具之一。在重要的交通驿道上,驴为快速传递信息、运送往来使者发挥了重要作用。金宋对峙时期,双方往来交流频繁,无论是在和平时期还是在战争时期都要互派使节,使节负责告知、称贺、祈请甚至侦察对方国情等使命。

宋朝规定,使节回国后,要把其出使时期应对酬答情况、沿途经过路线及所见所闻,笔录成书,上奏朝廷,称其为“行程录”“奉使录”“语录”等。这些记录属于使节亲身经历之见闻,其中保存了大量金宋文化及社会风俗等方面的资料,为研究金宋交通、东北历史地理、民俗等课题提供了珍贵的资料,可补正史记载之不足,史料价值颇高。这些“行程录”里面多有驴在交通驿道上发挥作用的记载。

(南宋)楼钥《北行日录》记载,“六日丁亥,霜,晴。车行四十五里,沙山岗换驴”。“十七日戊戌,晴。车行三十五里,过沙河县,属邢州,县有重城。换驴行二十五里,至邢州。”“十二日癸亥,晴。三更车行,六十里,栾城易驴马。十四日乙丑……四更车行,二十五里,至沙河县,易驴马。”“十七日戊辰,晴,风。三更车行,二十五里,三角路上换驴马,一路可入滑州。”“二十二日癸酉,晴。四更车行,四十里饭谷熟县。又三十五里,沙冈换驴。”(南宋)程卓《使金录》也有“沙山岗换驴”类似记载。为什么每到沙山岗都要换乘驴呢?恐怕是因为沙山岗交通环境恶劣,不能骑马或者坐车,只能换成骑驴通行。(南宋)周辉《北辕录》:“北使皆骑驴,不约束步武,便乘骑也。”“便乘骑”是其中另一个原因。

金代统治地区幅员辽阔,既有巍峨连绵的高山与起伏多变的丘陵,又有一望无际的平原。居住地相互之间的距离很远,尽管金朝统治者十分重视交通道路的建设和管理,但地形复杂多样,当时气候环境恶劣,交通不便是不争的事实。

有些偏僻道路只有驴才能通过,骑驴有不可替代的作用。这点在其他使节的记录中可以窥见一二。(宋)许亢宗《宣和乙巳奉使金国行程录》记载:“北限大山,重峦复岭,中有五关:居庸可以行大车,通转粮饷;松亭、金坡、古北口止通人马,不可行车。外有十八小路,尽兔径鸟道,止能通人,不可走马。”看来上文提到的沙山岗道路一定类似“兔径鸟道”,不便骑马,只能乘驴通过。驴在交通条件恶劣时的使用,大大地弥补了马、牛之不足:“驴之为物,体幺而足驶,虽穷阎隘路,无不容焉。当其捷径疾驱,虽坚车良马或不能逮,斯亦物之一能。”

交通驿道上还设有驴车等畜力车辆。相对牛车的粗车而言,驴车被称为细车。《北辕录》记载:“细车四辆,奉南北使、副,亦以序行。车之形制既不美观……车每辆用驴十五头,把车五六人。行差迟,以巨挺(梃)击驴,谓之走车,其震荡如逆风上下波涛间。”15头驴拉的细车可谓壮观,即使道路坎坷,还要驱打众驴快速“走车”,为及时运送使节及其携带的物品提供了保障,这也许为了达到金代关于驿站行走速度的规定。金朝规定了官员行程速度:“马日行七十里,驴及步,人日行五十里,车三十里。”可作为参考。

金代人们日常骑驴出行也是由金代当时的居住环境所决定的。金兴起于东北地区,当时居住环境气候恶劣,人烟稀少。《宣和乙巳奉使金国行程录》:“离州东行六十里至榆关,并无堡障,但存遗址,有居民十数家。登高回望,东自碣石,西彻五台,幽州之地沃野千里。北限大山,重峦复岭……出关来才数十里,则山童水浊,皆瘠卤。弥望黄云白草,莫知亘极,盖天设此限华夷也……行二十里,至兀室郎君宅……又行三十里至馆……此去虏廷尚十余里。”马扩在《茅斋自叙》中记载:“自涞流河阿骨打所居,指北带东行,约五百里,皆平坦草莽,绝少居民,每三五里之间,有一二族帐,每族帐不过三五十家。”居住区彼此相隔遥远,交通不便,所以人们日常会客交友等出行,均需要有便利的交通工具——驴。

综上所述,驴是金代畜牧业重要组成部分,不仅可以载物拉车,还是金代人们日常出行的主要骑乘工具,即使是在金宋重要的交通驿道上,驴也是必不可少的交通工具之一。

【注】文章原载于《北方文物》2011年第3期。为方便手机阅读,注释及参考文献从略。

责编:李静

,