尼泊尔学者阿木汉松最近提出了一个观点认为,释迦牟尼出生于古南亚迦毗罗卫国,也就是当今的尼泊尔地区。该地区在中国古代很长时间是中国的藩属国,属于中国的一部分,由此看来,释迦牟尼也可算是中国人。

佛教作为世界三大宗教之一的世界大教,一直以来,普遍认为其佛教发源于印度境内,但尼泊尔曾作为中国领土一直到清末才被英国殖民者逼迫分裂出去。

作为大清国最后一个“特别行政区”的尼泊尔也自此被划入了英属印度的管辖境内。而一直以来,尼泊尔就有再次回归中国的意图与想法。但无奈受到西方国家以及来自印度的压力,该计划不得不暂时搁置。但这并不能否定释迦牟尼是中国人的事实。

在尼泊尔人民心中,若称佛教起源于印度的言论,会导致尼泊尔人民极其的不满,甚至还会引发口舌之争的下场。

释迦牟尼,也称佛陀、世尊,出生于迦毗罗卫国(今属于尼泊尔),位于喜马拉雅山南面。世尊的父亲是该国国王,名唤“净饭王”,母亲摩耶夫人。《佛所行赞》云:“甘蔗之苗裔,释迦无胜王,净财德纯备,故名曰净饭,群生业瞻仰,犹如初升月,王如天帝释,夫人犹舍脂,执志安如地,心净若莲花,假譬名摩耶”。

从这段记载我们可以看出世尊从族群上讲属于“释迦族”,姓乔答摩,名悉达多。“释迦牟尼”(Śākyamuni)是佛教徒对他的尊称。释迦,种族名,意为“能”;牟尼,亦译为“文”,是尊称,意为“仁”、“儒”、“忍”、“寂”。合为“能仁”、“能儒”、“能忍”、“能寂”等,意即释迦族的“圣人”。

因为世尊父亲是国王,所以长期以来西方学者认为他属于刹帝利,是雅利安人,当然是白种人。但这种认定是有问题的,毕竟尼泊尔一带是以蒙古人种为主,释迦族其实是斯基泰人,而东方斯基泰人绝大部分是黄种人或黄白混血。后面我们将证明释迦牟尼是黄种人或黄白混血种人的可能远大于是白种人。

太子出生后第七天,摩耶夫人因病过世,太子是由其姨母摩诃波阇波提抚养长大的。太子的成长环境特别优越,过着极其奢华的生活。太子从小聪明伶俐,智慧超群,天资聪慧且文武双全。除此之外,太子还有一个极其重要的特点,也是影响他一生的特点,即“太子性安重,行少而心宿,心栖高胜义,不染与荣华。”

随着太子逐渐成长,不断地了解社会,开始了解人世间的生老病死等各种痛苦。游历四门的所见所闻更加坚定了他出家的信念。

当时印度的出家人修行方法有两种,一为修苦行,一为修禅 。太子先跟随仙人修行苦行,又去摩偈陀国迦叶城郊外的苦行林又开始修行苦行。如此苦行六年,不仅未能解脱,险些丧命。“净心守斋戒,行人所不堪,寂默而禅思,遂经历六年,日食一麻米,形体极消瘦,欲求度未度,重惑逾更甚。”

太子逐渐发现,修苦行和禅定达不到自己所追求的目标,于是就开始反思,随后发现,只有使心得到解脱,才能到达跳出轮回的真正意义上的解脱。随即放弃苦行,走下林边的尼莲禅河,沐浴除去身上的污垢。但因太子修行过度,精疲力尽,便倒在河岸上了。幸遇放牧姑娘,被其用乳糜救起。

悉达多回复神志后就在河岸的一颗菩提树下盘腿而坐,并发下宏誓:我若不进涅槃,誓不起来。说完便进入禅定的境界之中。在禅定过程中太子逐步击破贪、嗔、痴这些心理弊病,这些故事在佛经中写的比较神话,总之故事想表达的是太子破除了不净观(男女之欲)。详见《佛所行赞·破魔品第十三》

如是太子用了七七四十九天,破尽心中种种障碍,将妄想执着等消灭的一干二净,到了破晓时分,悉达多看到空中的明星,他触景会心,刹那间恍然大悟,悟彻宇宙大道,跳出生死轮回,证到了不生不灭,到达了涅槃解脱,立地成佛,成为了三界六道有情众生的导师。太子悟道后即号“释迦牟尼佛”,意为释迦族的圣者。又因其所证之道,乘真如之道,从因来果而成正觉故,又称“如来佛”。

根据“释迦”族名,可知释迦家族其实是斯基泰人,而斯基泰正是中国少数民族古人留下的画像一般不太准确,通常情况下我们是很难凭借画像断定释迦族究竟来源于哪里。但由于在伊朗出土的古代贝希斯敦等铭文和波斯波利斯阿帕丹《蕃臣职贡图》中都出现了释迦族的身影,我们很容易就可以断定:释迦族就是波斯铭文中的SAKA人,也就是古希腊希罗多德所称的斯基泰人——在我国古籍中则称为塞种,也就是西徐亚人,或西戎。

波斯波利斯阿帕丹的两个台阶,北阶和东阶,都有外族藩臣携方物以进的精美浮雕,李零在《波斯笔记》中称之为《蕃臣职贡图》,因其与我国古代《职贡图》性质相似。

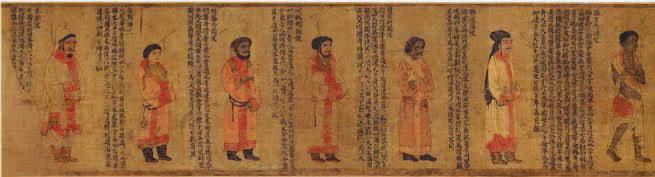

宋代萧绎《职贡图》

《蕃臣职贡图》所见有23族,代表了波斯23行省,其中就有释迦族。

大流士一世(Darius I或Darius Hystaspis,前522—前486年在位)

大流士一世是波斯贵族。他的王号,意思是“守善”。大流士一世在贝希斯敦铭文中自陈世系,说他是希斯塔斯普之子,阿萨美斯之孙。希罗多德说,冈比西斯二世征埃及,他曾随侍左右,“高墨达之乱”,他与六个波斯贵族结为死党,趁乱而起,自立为王。

波斯帝国的居鲁士二世和冈比西斯二世,东征西讨,都死于军旅之中,真正安定天下、一统天下的其实是大流士一世。无论制度创设,还是遗迹、遗物,多与他的名字有关。他东征西讨,武功赫赫,但远征希腊,并未得手。

大流士留下的各类铭文不少,其中就有这样的相当于宣布主权的铭文:

Thus said Darius, the King: These are the provines[countries] which are subject unto me, and by the grace of Ahuramazda I became king of them: Persia, Elam(Susiana), Babylonia, Assyria, Arabia, Egypt, the [countries by/islands of] the Sea, Sparda[Lydia], Ionia[the Greeks], Media, Armenia, Cappadocia, Parthia, Drangiana, Aria, Chorasmia, Bactria, Sogdiana, Gandara, Saka, Sattagydia, Arachosia and Maka; twenty-three lands in all.

大流士王制曰:列省(列国)隶属寡人,且赖阿胡拉马兹达之恩宠,寡人为列省(列国)之王:波斯、埃兰(苏撒亚纳)、巴比伦(尼亚)、亚述、阿拉比亚、埃及、沿海诸地(今叙利亚-巴勒斯坦之地/沿海诸岛?有争议)、斯巴达(指吕底亚首府萨迪斯Sardis/吕底亚)、爱奥尼亚[之希腊人]、米底、亚美尼亚、卡帕多西亚、帕提亚、德兰吉安纳、阿里亚、花剌子模、巴克特里亚、索格底亚纳、犍陀罗、萨卡、撒塔巨底亚、阿拉霍西亚、马卡;计国二十又三。

贝希斯敦铭文是其中最知名的,其中就有提到斯基泰人:

大流士贝希斯敦石刻铭文(DB)

波斯人、埃兰人、巴比伦人、亚述人、阿拉伯人、埃及人、海岛人(疑指爱琴海诸岛和海那边的希腊人——零案)、萨第斯人(吕底亚人)、爱奥尼亚人(疑指小亚细亚半岛西部的希腊人——零案)、米底人、亚美尼亚人、卡帕多西亚人、帕提亚人、德兰吉亚那人、阿里亚人、花剌子模人、巴克特里亚人、索格底亚那人、犍陀罗人、萨卡人(斯基泰人)、萨塔吉迪亚人、阿拉霍西亚人和马卡人

大流士苏萨石版铭文(DSaa)中也有:

波斯人、埃兰人、米底人、巴比伦人、亚述人、阿拉伯人、埃及人、海岛人(疑指爱琴海诸岛上的希腊人——零案)、萨第斯人(吕底亚人)、爱奥尼亚人(疑指小亚细亚半岛西部的希腊人——零案)、亚美尼亚人、卡帕多西亚人、帕提亚人、德兰吉亚那人、阿里亚人、花剌子模人、巴克特里亚人、索格底亚那人、犍陀罗人、萨卡人(斯基泰人)、萨塔吉迪亚人、阿拉霍西亚人、库阿迪亚人(马卡人)。

【案】这种铭文,年代可能与前者接近。铭文所见行省共23种,与前者略同。

而在波斯波利斯阿帕丹台阶浮雕中的《蕃臣职贡图》则留下了23行省人的图像,其中的SAKA人是这样的:

阿帕丹北阶第十一图:戴尖顶盔的斯基泰人

阿帕丹东阶第十七图:饮豪麻汁的斯基泰人

阿帕丹东阶第十九图:欧洲斯基泰人

北阶和东阶一样,戴尖顶盔的斯基泰人:6人,贡公马1、臂钏2、长衣1、短衣1、裤子1

东阶还有欧洲斯基泰人:4人,贡长矛2、圆盾2、公马1

尖顶毡帽是塞人服饰的一个主要特征。

以上铭文和图片,可谓“有图有真相”,清楚地证明世尊所在家族——释迦族,其实就是斯基泰人。而斯基泰人就是我国史书上提到的塞种、塞人,又称西徐亚人。

《汉书》中有关塞人资料,主要见于《西域传》、《张穿李广利传》。试举其例:

“乌孙国……东与匈奴、西北与康居、西与大宛、南与城郭诸国相接,本塞地也。大月氏西破走塞王,塞王南越悬度,大月氏居其地,后乌孙昆莫击破大月氏,大月氏徙西臣大夏。而乌孙昆莫居之,故乌孙民有塞种、大月氏种云”

“休循国,王治鸟飞谷,在葱岭西……民俗衣服类乌孙。因畜随水草。本故塞种也”。

“捐毒国,王治衍敦谷……北与乌孙接,衣服类乌孙。随水草,依葱岭,本塞种也”。

“昔匈奴破大月氏,大月氏西君大夏。自塞王南君蜀宾,塞种分散,往往为数国。自疏勒以西北,休循、捐毒之属,皆故塞种也”。

而古人早就知道释迦族就是塞种,也就是西戎。唐道宣《广弘明集》,引荀济上梁武帝肖衍之《论佛教表》,称“塞种本允姓之戎,世居敦煌。为月氏迫逐,遂往葱岭南奔。……乃讹转以塞种为释种,其实一也。”荀济此文,谓引自《汉书·西域传》,但今本《汉书》中,并无所见。将“塞种”与“释种”互相比附,还见于颜师古对《汉书·张夸李广利传》中“塞种”一词的注解:

“塞音先得反。西域国名。即佛经所谓释种者。塞、释音相近,本一姓耳。”

作为古代游牧民族,公元前8世纪到公元前3世纪,西徐亚人曾是活动在欧亚大平原的草原地带的主体民族,对周边地区有着强大的影响力。自古以来,他们的生活和文化一直是人们非常感兴趣的研究对象。而他们有一个特点就是喜欢黄金饰品。

动物图形的金项链

该文物是诺伏切尔卡斯克附近的一座古墓中发现,大约为公元1世纪的作品。金项链上的动物为幻想性的动物,其眼睛、肩膀、臀部上均镶嵌了土耳其石、珊瑚、玻璃珠等,用刻线法表现出毕露的条条肋骨,可谓艺术杰作。

斯基泰人是中国少数民族匈奴、蒙古和女真等的前身说斯基泰人就是西戎,这在我国学术界还不是主流观点,是需要证明的。不过本文就不做这个繁琐的工作了,大家可以参考岑仲勉等人的相关著作。而关于斯基泰人的东方部分就是我国少数民族的证据,这里就以希罗多德的记载为出发点来探讨一下。

希罗多德《历史》对斯基泰人有这样的记载:

斯奇提亚人会喝下他们在战场上杀死的第一个敌人的血……他们把战争中杀死的所有敌人的头割下来,带到他们的国王那里去,他们便可以从国王那里得到一份战利品,否则就得不到……他们把敌人首领的头沿着两个耳朵用刀割一个圈,揪着头发把整个头皮剥下来,用牛的颈骨把头皮上的肉刮掉,晾干,然后用手把头皮柔软,用来当作手巾带在身上,或者挂在马勒上用以夸耀,这种头皮手巾最多的人被认为是最勇敢的人,最受人尊敬。

上述这些所谓的“斯基泰习俗”,我们都可以在蒙古族史诗《江嘎尔》中找到线索和印证,史诗中的蒙古大英雄“洪古尔”就有这样一些行为,这在草原史诗里当然是作为祖先的光荣和壮举来描写的,世代传唱下来的,其实是亚洲游牧民族一种古老的文化传统。

希罗多德说斯基泰人有嫠面送葬习俗,就是用刀割破自己的脸面来送葬,这也是阿尔泰游牧民族的普遍习俗。他还说,斯基泰人习惯用柳枝来占卜,而通古斯人普遍都有这种习俗,满洲女直有祭祀柳树的习俗,他们自古以柳枝象征生育和繁殖。希罗多德关于斯基泰人习俗的记载说明,中亚大草原远古以来就有匈奴在那里活动。

古罗马人笔下的4世纪入侵欧洲的匈奴首领名叫“阿提拉”,又说阿提拉的父亲叫做“满柱汗”,我们知道努尔哈赤又称“满拄汗”,这难道是一种巧合?古罗马人还描述了阿提拉的长相:身材短小、胸宽、眼睛小、塌鼻、胡须少,生活简朴,信奉萨满教,也是匈奴的特征。

《汉书·匈奴传》记载,汉代有“郅支(女直)单于”带领匈奴左翼向西败逃迁徙而去了,这些匈奴并不是向一个完全陌生的地方奔袭而去,他不是哥伦布会向完全陌生的美洲大陆冒险,阿尔泰游牧民族从来不干此类事情,也没有此种探索精神,他要去的地方必定早已有所了解,那里可能还有他的远亲故友建立的国家,他们是投亲靠友而去。数百年后当他们出现在南俄草原上时,已经成为罗马帝国的心腹大患了。

耶律建立的“辽”二百年后被女直“金”灭亡,契丹余部在王子“耶律大石”的带领下越过阿尔泰山,侵入中亚腹地建立起强大的西辽(黑契丹王朝),继续存在了一百多年。耶律大石不是盲目西去,对中亚情况他是有所了解的,当时那里很可能有他的同宗同族的人建立的国家。

13世纪,蔑尔乞部被成吉思汗击败,向南俄草原逃去,他们也不是盲目西去,他们早就知道那里有丰饶的草原,有说相同语言的游牧部族可结盟帮困。

“历史之父”希罗多德在他的《历史》中这样说,斯基泰人有令人震惊的习俗,他们会把敌方首领的头颅割下来,用头盖骨做成一个大酒杯,还要包嵌金银,以此为荣。又说斯基泰人喜欢把敌人的头颅割下来,挂在马缰上晃荡。

这不正是《史记·匈奴传》记载的匈奴习俗吗?汉末诗人蔡琰《悲愤诗》诗句“马边悬男头,马后载妇女”,描述匈奴远去的背影,也是匈奴有如此习俗的记载。

希罗多德说斯基泰人会杀死大量奴隶和妻妾来殉葬,也是匈奴的一个特征。又说中亚草原上的“阿尔吉帕·欧伊人”都是“秃顶”之人,显然是指古代阿尔泰游牧民族的剃发习俗,而不是他们天生不长头发,那个“欧伊”可能是“兀颜”的异写。关于他们的生活方式,希罗多德这样说:

任何袭击斯基泰人的人都无法获胜,因为他们没有固定的城市或要塞,他们随处迁徙,而且精于骑射,他们的家就在他们的车上,这样的人怎能不所向无敌呢?

如此这般,这些人不是匈奴又会是什么呢?

希罗多德还说,斯基泰人的国王死后要用许多人殉葬,并且一年后的这一天,斯基泰人又会从国王身边选出五十个人绞死,他们的尸体用五十匹好马驮着,按照一定的方式,再次把马和人殉葬在国王坟墓的四周,正是成吉思汗蒙古人的习俗。成吉思汗死后第二年忌日也再次殉葬了四十个美女,并且都从贵族中挑选出来。希罗多德还说:“他们并不用神像和神殿,他们中间有许多占卜者。”其所描写的完全是萨满教的特征。

1971年俄国考古学家挖掘了一个斯基泰人王墓(阿尔赞1号墓),大墓位于现在的俄罗斯图瓦共和国境内,年代约在两千九百年前,这是蒙古高原常见的石堆竖穴墓,墓中出土的金器数量惊人,超过五千七百件,黄金总重达二十公斤。墓中还有游牧民族喜爱的串珠饰物,四百三十一颗琥珀珠子被认定来自遥远的波罗的海沿岸。陪葬着一张很大的弓,好像不是实用品,而是身份的象征之物,女直语“大弓”读作“贝勒”,此人生前可能就是一个“大贝勒”。墓主人为男性约四十岁,带有匈奴那种大耳环、辫发。墓葬中的女主人约三十岁,显然是一个殉葬的妻妾,王墓边还发现殉葬的侍从数人。

该墓中还有大量的箭镞,有骨制的,也有青铜制作的,少量箭头是铁做的,墓中特多的是黄金制作的公野猪,故笔者推测墓主人可能具有猪崇拜习俗。西方人所谓的“斯基泰”可能大多就是中国古籍所称的匈奴。

希罗多德对斯基泰人还有这样的记载: 斯基泰与匈奴两千七百年前,欧亚大草原上活动着什么样的人?没有文字记载,文字记载直到公元前7世纪才开始出现,从古希腊人记载中得知,其时中亚草原上有“斯基泰”(Scythia)人。

欧洲学者一直认为斯基泰人是印欧人种,但丹麦学者指出斯基泰人与突厥、蒙古、满洲人有关,故阿尔泰语也被丹麦学者称为“斯基泰语”。实际上,古希腊人所称的“斯基泰人”不是单一民族,而是一个庞杂的游牧族群,斯基泰人中肯定包含了匈奴,即古代阿尔泰游牧民族。《隋书·铁勒传》曰:“旁阿得水(伏尔加河)有诃咥,曷截,得凝海(黑海)东西,有苏路羯,蔑促,隆忽等诸姓。”

这个“蔑促”就是蔑尔乞,中国古籍又写作“密竹”,就是说早在隋代他们就已经来到南俄草原上了,被成吉思汗追杀得无路可逃的蔑尔乞人前去南俄草原投靠同类也是很自然的事。

公元7世纪阿拉伯人开始向中亚扩张,开始的时候他们把见到的中亚人都称作“女直”,阿拉伯写的《世界疆域志》写作“chigil”,并认定那里众多突厥部族不过是女直的不同分支,阿拉伯人还描述了他们见到的中亚突厥人的相貌:“突厥人的外貌是小眼睛,扁鼻子”,显然是蒙古人种,也就是匈奴。

欧洲学者指称的“斯基泰文化”分布极为广泛,主要是青铜制作的腰带扣,从南俄草原到鄂尔多斯一路都有发现,其实就是匈奴艺术。“斯基泰艺术”以抽象为特征,图案以猛兽互相搏杀为主,在美索不达米亚写实艺术与黄河文明抽象艺术之间,草原斯基泰文化呈现出一种中间过渡状态。

综合以上叙述,我们可以看出,斯基泰人其实就是位于我国西部和北部少数民族匈奴、蒙古和女真等的先祖,其活动地域也是以中亚为主。从种族上来说,斯基泰人很庞杂,但东方斯基泰人是以黄种人或黄白混血为主。

所以,世尊所在家族既然属于东方斯基泰人,则极大概率可认为属于黄种人或黄白混血。而世尊出身的尼泊尔也一直是以蒙古人种为主,这也从另一方面证明了世尊是黄钟人的可能极大。

释迦牟尼出身的尼泊尔属于中华文化圈释迦牟尼出身尼泊尔与印度交界处,其所在地属于尼泊尔,这是不用质疑的。

中尼两国的友谊源远流长,从东晋高僧法显拜访佛祖诞生地到大唐高僧玄奘西行取经访过尼泊尔;从尼泊尔公主布丽库蒂(赤贞公主)远嫁吐蕃王松赞干布到尼泊尔建筑师阿尼哥在华留下精美绝伦的建筑艺术作品;从王玄策三次出使加德满都谷地到晚清时尼泊尔五年进贡使团长达百年向天朝进贡无不留下中尼两国人民友好交往的踪迹。

喜马拉雅是一个基于地理过渡地带上的文化过渡地带,在政治、经济、文化等方面都表现出明显的过渡(亦可以称之为“融合”)特征。这种过渡特征不仅是其长久以来历史发展的结果,更决定了该地区未来的基本走向。因此,结合其融合特征,喜马拉雅地区是一个处于藏传佛教文化和印度教文化交往交融的过渡地区,是藏传佛教文化和印度教文化交往交流的走廊,但无疑藏传佛教在其中占据了主导地位。

喜马拉雅地区的政治发展与藏传佛教的历史是密切相关。扎洛在《清代西藏与布鲁克巴》一书中指出:“吐蕃王朝灭亡之后……集团与地方割据势力结合,形成了区域性的政教合一政权。从吐蕃王朝灭亡知道17世纪第五世达赖喇嘛建立甘丹颇章政权,西藏社会就处于这种兼并与反兼并战争持续频仍的状态。为扩大势力并取得优势,藏传佛教各大教派不断向外扩展势力,寻求新的化宇,招揽更多的信徒,喜马拉雅山南部的布鲁克巴地方成为他们争夺的目标”。

如果整个视野扩展到喜马拉雅地区,藏传佛教各大教派向喜马拉雅地区扩展还应包括拉达克、锡金等其他喜马拉雅国家和地区。不仅是藏传佛教的传播,藏人的迁徙、贵族的逃亡也是西藏文化向喜马拉雅地区传播的重要特征。虽然关于西藏与喜马拉雅等南亚地区在10世纪以前的宗教、文化上的联系很难有相关史料加以佐证(大部分都是佛教典籍中的传说故事,应该说是一种以藏传佛教世界观建构起来的历史体系)。但是有一个大致的历史脉络是清晰的,包括拉达克、尼泊尔、不丹、锡金在内的广大喜马拉雅地区,由于藏人不断迁入、藏传佛教各个派别在宗教斗争中失败后往这些地区传教极大地影响了地区政治局势的发展。因此,从这个方面来讲,西藏政教冲突的外溢效应极大程度地影响了喜马拉雅地区的历史发展进程,这也是理解18世纪以前喜马拉雅地区政治局势一个基本脉络。

在很长时间内,尼泊尔一直属于西藏的附属国,当然也属于中国。一直到晚清,尼泊尔都对中国朝贡不绝。这里可以作为例子的是1792年-1906

1791 年和 1792 年廓尔喀由于货币和商业冲突两次侵犯藏廓边界,乾隆帝派福康安征讨廓尔喀大获全胜。1792 年“廓‘遣大头人恭进表文’,并求定‘贡朝’,自是,向清朝五年一‘贡赐’,恢复睦邻关系” 。廓尔喀俯首称臣,并承诺五年一贡。五年一贡制度不仅在《钦定藏内善后章程二十九条》中规定下来,而且在两国还签订的和平条约第七条中也有明确规定:“尼泊尔和西藏每隔五年须向中国朝廷送礼,同时,中国也必须向尼泊尔宫廷回赠礼物。”

此举成为乾隆帝十全武功之一。廓尔喀俯首称臣的态度乾隆帝是满意的,他对藏廓边界的新秩序充满信心。由于廓尔喀地处偏远,乾隆帝对其充满体恤。据文献载,乾隆帝谕“现在尔自言五年一贡,届期自有贡使往来藏地,或尔国因道路险远方物无多,即十年一贡以达悃忱,亦无不可,所需物件自可于贡使进京之便顺道带至前藏,凭公交易南、遏罗同列。 “廓尔喀永为天朝属下,每届五年朝贡之期,即差办事噶箕一名,仰觐天颜,子子孙孙,恪遵约束”。 1856 年第三次藏廓战争的短暂插曲也没有影响这一制度,“廓尔喀边徼藩封,向来恭顺。虽称兵于前,不过因小衅而昧大体。今既悔罪奉表,足徵该国王尚能仰体朕一视同仁之至意。朕心甚为嘉悦。继自今永保藩封,与唐古忒万年和好。”

二十世纪初,尽管晚清的命运已朝不虑夕,但廓尔喀也没有因此中断两国的宗藩关系。清朝与廓尔喀的宗藩关系一直维系到清朝灭亡。 “至光绪三十一年,又见其入贡,绝不以中国贫弱而反颜,可谓有始有终矣” 。

尼泊尔五年进贡使团的出现,标志着廓尔喀(尼泊尔)作为清朝一个外藩地位的确立。自乾隆五十八年(1792 年)始,清朝皇帝宴请外藩使节时,廓尔喀贡使与朝鲜、安南同列。

即使在英国统治印度时期,尼泊尔也从未纳入过印度版图,其向中国朝贡的历史则非常长,说尼泊尔历史上属于中国的藩属国,是完全没有问题的。

世尊出身于尼泊尔,说是尼泊尔人当然没问题,尼泊尔历史上长期属于中国的藩属国,尼泊尔学者说世尊是中国人虽然勉强了一点,但也是有根据的。至于说世尊是古印度人,佛教是古印度文化则显然不成立。

藏传佛教当然属于中华文化,但世尊出生在藏传佛教诞生之前,那时的尼泊尔是什么情况呢?

那时的尼泊尔是苯教占据主导地位的时期,在苯教关于象雄文明的传说中,拉达克和尼泊尔就是属于象雄文明。

综合以上情况,我们可以肯定,世尊从小接受的其实就是中华文化。

佛教众生平等理念与印度教水火不容,完全是泛中华文化产物要证明世尊接受的是泛中华文化,我们还可以根据世尊对于婆罗门教的态度来推测。

种姓制度原是古代婆罗门教特有的产物,是印度教区别于其它宗教最明显的特征。印度教的种姓制度是由血缘、职业、婚姻等因素所决定的,其中血缘关系是最为重要的,所以每个印度教徒生来就已从属于父母所属的种姓,并且职业也是由上代相传,不同种姓之间又禁止通婚,从而使每个教徒终身都被固定在特定的社会阶层上。

印度教倾向于把宇宙万物看作一个有差别、有等级的序列,这一等级差别的实质,就是各个生命、各种物体与“梵”之间的距离程度。而在人世上,不同种姓之间的区别是出自一种神圣的秩序,不能由今生的行为从外部去加以改变。各个种姓都必须恪守自己的职责, 这样才可望来世获得解脱或提升。种姓意识把人们局限在各自的小圈子里,固守自己的职业,不与外人接触,从而僵化了他们的思想,泯灭了他们的创造力,使他们的生活成为一种定式。

与之相反,佛教则认为万法皆空,万法平等,众生平等,众生皆有佛性,因而世人在佛法面前人人平等,尽管在社会上有贫富贵贱之分,但就精神品级而言决无高低之别,因此,种姓制度既是无根据的,也是不公正、不慈善的。佛教认为一切事物因缘和合,没有永恒存在的事物,也没有永恒的灵魂,只有万物众生的轮回转世,以及出世后进入“涅槃 ”的状态。佛教教义认为, “涅槃 ”的境界不为常人的语言和思维所能把握,只有信仰佛法、虔诚修持,真正领悟到“万法皆空”的真谛,,才能达此境地。

佛教彻底否定了婆罗门教的神创说,指出世间一切事物、现象皆因缘而起、因缘而生灭变化,人们一旦认识到了这一点,他们的理性就不再允许他们再像往常一样听从神的一切安排。他们不仅反对婆罗门祭司的至高地位,而且也反对在神的意志下划分的种姓和等级,从而使人们在通向文明的道路上又前进了一步。

世尊不仅在自己创立的佛教教义上完全与婆罗门“教对着干”,而且是坚决反对用梵文传教的,因为世尊的目的就是要颠覆婆罗门教。他传教所用语言据推测是魔羯陀语,而世尊一生足迹也几乎不到婆罗门教所在地区。

综合以上情况,我们可以肯定,世尊出生的尼泊尔属于大中华文化圈,他所接受的文化也是泛中华文化。

结论:根据世尊家族释迦的族名,我们可以证明该剧组就是斯基泰人,也是我国古籍所称塞种、塞人,也就是我国古代少数民族匈奴、蒙古和女直等民族的祖先

另外,世尊出生的尼泊尔也一直属于中华文化圈,长期为中国藩属国,且其主体民族一直是蒙古人种,而根据世尊所创立的佛教的世界观,也可以证明世尊从小接受的就是泛中华文化。

所以,世尊无论从种族上还是文化上都不属于古印度人,佛教也不属于古印度文化。

,