1.了解《黄河大合唱》的创作背景和其他相关内容。

2.积累课文中的重点字词:巅、劈、气魄、狂澜、宛转、屏障、哺育、榜样、浩浩荡荡等。(重点)

3.反复诵读诗歌,整体把握诗歌内容。(重点)

4.仔细体会诗歌的意境美,细心揣摩诗歌的精彩段落和关键语句,学习做批注。(难点)

5.感受诗歌中的黄河形象,领悟黄河所凝聚的中华民族的伟大精神。

作者简介光未然,原名张光年。现代诗人,文学评论家。1936年到延安,创作了歌颂中华民族精神的组诗《黄河大合唱》,经冼星海谱曲后风行全国。

背景介绍《黄河大合唱》共有八个乐章,《黄河颂》是组诗《黄河大合唱》的第二乐章。

1938年,抗日烽火早已燃遍中华大地,诗人随军行进到黄河岸边,面对雄奇壮丽的山河、英勇抗敌的战士,他感受到了中华民族顽强的奋斗精神与坚强不屈的意志。1939年诗人到延安后创作了篇幅与规模宏大的组诗《黄河大合唱》。从此,《黄河大合唱》激荡的歌声传遍了全国,激发了中国军民的抗日热情。

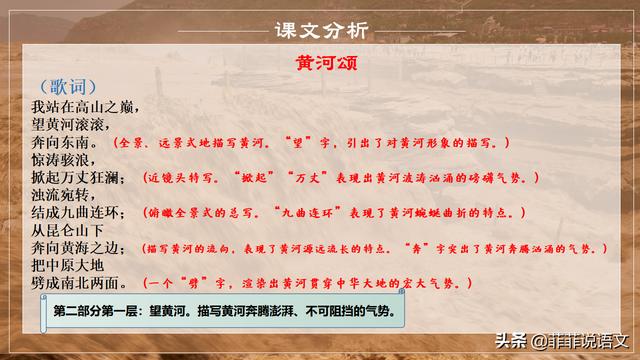

课文及详细批注

- 如何理解黄河是“摇篮”,是“屏障”?

把黄河比喻成“中华民族的摇篮”较易理解,黄河是中华民族的发源地,中华文化在黄河流域产生、发展、壮大,黄河哺育滋养了世代炎黄子孙。 把黄河比喻成“民族屏障”,侧重从黄河对中华民族保卫作用而言。黄河天险在地理上可以作为军事屏障,黄河的伟大精神,更足以成为民族精神上的城防,这是中华民族抵御外海的制胜法宝。

- 如何理解黄河“向南北两岸/伸出万千条铁的臂膀”?

从全句看,这是一个比喻句,把黄河比喻为一个巨人,黄河主流是”巨人”的躯干,黄河流域中的无数条支流就是“巨人”身上千万条“铁的臂膀”。其次,应该和上文结合起来理解,如此巨人,“一泻万丈,浩浩荡荡”体现了气势磅礴、勇不可挡的气度和力量,正足以激发民族的精神和信念。

主旨概括歌颂我们的民族,激发广大儿女的民族自豪感与自信心,激励中华儿女像黄河一样“伟大、坚强”,以英勇的气概和坚强的决心保卫黄河,保卫中国。

,