作者 | 萬葉堂主

来源 | 孔夫子旧书网APP动态

辛德勇先生在他的《正史版本谈》中用两篇文章重点探讨了蜀大字本《史记》,分别是书中第一篇《由所谓“蜀大字本“《史记》谈到中国版刻史研究》和第三篇《再谈所谓”蜀大字本《史记》,另外书中的最后一篇《眉山东坡肉与“眉山七史”》讨论的主题也是关于蜀大字本。何为蜀大字本?宋蜀大字本《史记》又为何物?我怀着极大的兴趣拜读了辛先生的文章,并且参阅了若干本中日学者的相关著作,发现对于宋蜀大字本《史记》,古人和今人有各种误解、争议,不一而足。因为头绪太多,要想把这个话题说清楚并不容易,我准备借着辛先生文章的脉络逐步往下捋,尽量把自己的观点说得有条理,这对我来说是个挑战。

我对辛先生及辛先生的老师黄永年先生抱以极大的尊重,正是他们的著作吸引我走入了版本学这个领域,可以说二位先生都算是我私淑的导师。我对二位先生乃至其他学者的某些观点提出反对意见只是纯粹学术上的探讨,文中对学者都直称名讳只为方便起见,毫无不敬之意,这是我首先要声明的。

一 题跋

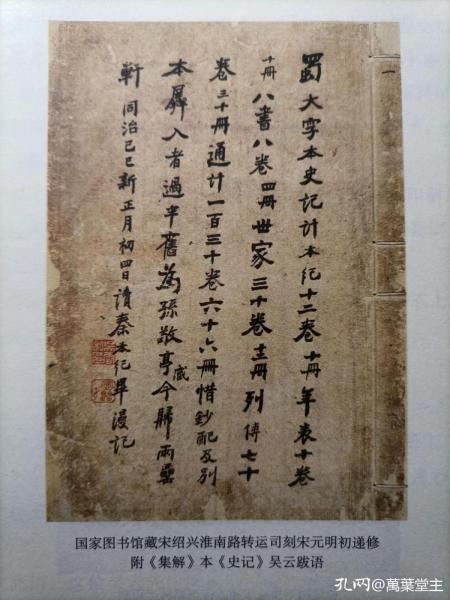

辛德勇在《由所谓“蜀大字本“《史记》谈到中国版刻史研究》文中首先列举了国家图书馆出版社出版的《国家图书馆宋元善本图录》(浙江古籍出版社,2019,以下简称《图录》)中的一部宋版书(标号0337号),据图录的标注此书为宋绍兴淮南路转运司刻附《集解》本《史记》,递修到明朝。这部书的原版已残缺不全,其缺失的部分,是藏书者用“宋蜀刻大字本、元大德九路本、明抄本、清抄本”杂配上的。此书的书衣上有一段跋语,是此书曾经的收藏者清代一个叫吴云的人写上去的:

蜀大字本《史记》,计本纪十二卷〔十册]、年表十卷〔十册〕、八书八卷〔四册〕、世家三十卷〔十二册]、列传七十卷〔三十册],通计一百三十卷六十六册。惜钞配及别本羼入者过半。(旧为孙敬亭藏,今归两垒轩。同治己巳新正月初四日读秦本纪毕,漫记。)括弧里的文字是跋语中有而书中未收录的部分,现据书影补上。这段话记录了此书的递嬗过程,两垒轩就是吴云的室名。

吴云的这段题跋最早被学术著作引用可能是在贺次君著的《史记书录》(商务印书馆,1958年一版。)我所据的是中华书局2019年的新版)在新版85页90页两次引用了这段题跋,同样没有收入括号内的文字,我认为这样的采录有失严谨,并且两次采录都将“年表十卷(十册)”误为“年表十卷(七册)”,这样的疏忽直接导致了后来学者引用时犯下同样错误。如日本学者水泽利忠的《史记文献学的研究》第24页(见《史记会注考证校补》第九卷研究)及尾崎康《正史宋元版之研究》第245页。据《正史版本谈》书中收录的题跋原件照片,可以清楚的看到是“十”而不是“七”,并且书总共是六十六册,也很容易印证到底是“十”还是“七”,这是道简单的算术题。

这个以讹传讹的例子说明眼见为实的重要性,无论是文字的校勘以及版本的鉴定,都应以眼见为据,但对于大多数人来说毕竟条件不允许。作为贺次君,辛德勇、水泽利忠、尾崎康四人,只有贺次君是亲眼见过这部书的原件的,但如《正史版本谈》所言,此篇题跋收录在民国年间著录刘承幹嘉业堂藏书的《嘉业堂善本书影》当中,这本书影对于水泽利忠、尾崎康这样的学者来说获取应不困难,虽然二人没能发现这里引文的错误实属遗憾,但主要责任还是在贺次君的《史记书录》。

在《史记书录》同样一篇文章中又有:

又《武帝本纪》后有《索隐述赞》,而此本单《集解》无《索隐》,何来《索隐述赞》?显系《五帝本纪》卷末亦残缺,后人取另一九行大字有《索隐》者以补之。(新版《史记书录》第91页)

这段话中前面的《武帝本纪》似为《五帝本纪》之误,这样才能与后言衔接。《史记》中有《五帝本纪》及《孝武本纪》,而没有《武帝本纪》。这里到底是指《五帝本纪》还是《孝武本纪》因作者的疏忽已经不能确定了,要确定只能通过重新核对原书。同样这段话被水泽利忠原封不动的收入到他的《史记文献学研究》当中(见P24)。水泽利忠在我看来是日本研究《史记》的顶级专家,他的大作《史记会注考证校补》是《史记》研究领域的高峰,无法超载。但即便如此,在此一页上至少出现了四处明显的错误。这说明了一点,做学术研究出错实在是太容易了,对于日本学者如此,对于中国学者也是如此。

有些错误比如以上所举的两处,是容易说得清、看得明的,但是更多的情况下是很难给出一个明确的答案,有时候对一句话以至一个词、一个字各方的理解都不一样。

我们再回到这段题跋,辛德勇对吴云这段题跋的理解我就很不理解。

蜀大字本《史记》,计本纪十二卷〔十册]、年表十卷〔十册〕、八书八卷〔四册〕、世家三十卷〔十二册]、列传七十卷〔三十册],通计一百三十卷六十六册。惜钞配及别本羼入者过半。

辛德勇说:“通观此语,这位吴云先生所说的“蜀大字本”,显然是针对这部书的主体部分亦即现在《图录》编纂者讲述的宋绍兴淮南路转运司刻本而言,而不是今日所说补配的“蜀刻大字本”。

这个理解我觉得在逻辑上是讲不通的。我们先搞清楚什么叫主体部分,主体部分应该是指书中占绝大多数篇幅的部分,这一点每个人都会达成共识。这部宋版书(标号0337号),据图录的标注此书为宋绍兴淮南路转运司刻附《集解》本《史记》,递修到明朝。这部书的原版已残缺不全,其缺失的部分,是藏书者用“宋蜀刻大字本、元大德九路本、明抄本、清抄本”杂配上的。这说明《图录》的编纂者是以这部书占主要篇幅宋绍兴淮南转运司刻本作为这部书命名的依据,而“宋蜀刻大字本、元大德九路本、明抄本、清抄本”是作为配本,虽然图录没有标注每种具体的篇幅,但用了“杂配”一词,说明其中每一种配本的篇幅不会比主体部分淮南路本内容更多这一点是可以肯定的。毫无疑问辛德勇也是同样把篇幅多的当作主体部分,篇幅少的当作配本。

这种惯例很容易理解,几乎所有人都会这样,但恰恰在题跋里,吴云所反映的却是一反常态,以篇幅少的“蜀大字本”作为整部书的主要部分来命名,以篇幅长的抄配本及别本作为配本,这里吴云不是以篇幅的多少,而是以版本的珍贵程度来分主要和次要。题跋里写的很清楚“惜钞配本及别本羼入过半”。我们先不讨论整部书中真正的”蜀大字本”有没有,占多少篇幅,但按题跋中所说的抄本和别本占据一半以上篇幅,可以肯定吴云所认为的“蜀大字本”所占比率不到一半,这也是一道简单的算术题,它不是整部书的主体部分,但对吴云来说,却是这部书的主要部分,因此他才把这部书题名为“蜀大字本”。辛德勇说吴云所说的“蜀大字本”显然是指得是书的主体部分淮南路本,这样的理解我认为是完全错误的。

吴云为什么以篇幅少的“蜀大字本”题写书名,是因为“蜀大字本”的版本更为珍稀,淮南路本相对比较常见。当然也不能说按照惯例,像《图录》的编纂者那样把这部书以主体部分命名为淮南路本就是错的,毕竟淮南路本也是正儿八经的宋版书呢。实际上,在贺次君的《史记书录》和尾崎康的《正史宋元版之研究》都是把这部书分为两个题目“淮南路本”和“蜀大字本”分别介绍的。

吴云的这篇题跋据辛德勇介绍出现在民国年间刊印的《嘉业堂善本书影》上,吴云的这个题跋本被嘉业堂主人刘承幹收购后,他据此刊刻了一部影刻本,这是一段后话。

总之,仅通过题跋的字面解读,我不认为吴云是在“信口开河、指鹿为马”,或者说他分辨不出浙本和蜀本字体的特征,这样说我认为根据不足,在讨论“蜀大字本”之前,应该先给吴云先生平个反。

究竟蜀大字本和淮南路本是怎样的关系?浙本和蜀本的区别有多大?晚清民国以来的藏书家是不是个个都是睁眼瞎?欲知后事如何,且听下回分解。

,