Buying old winter coats

in Streets of Yishang

衣裳街里估冬衣

文 俞樾

二十四节气之小雪到了,气温明显降低,所以今天的湖州故事,跟温度有关——衣裳街里估冬衣。请点开下方音频,听听湖州故事。

小时候,湖州人的耳边经常会响起一些吆喝的声音。比如“鸭毛、鹅毛、甲鱼壳~~”“削刀、磨剪刀~~”也有一些是外地人做小买卖的吆喝声,比如说“北方大馍,老面馒头~~”“磨剪子咧,镪菜刀~~”偶尔还有河北人来这里短促地吆喝“冰糖葫芦~”我小时候住在闻波兜附近,印象中最常听到的是“收旧衣裳咧~~”今天我们就从旧衣裳开始说起。

想像一下,古时候,在现在这个时节,这种温度下,如果穿着单衣,穿着单鞋走在下着雨的衣裳街石板路上,一阵阵的钻衣寒袭来是什么滋味?而且接下去的温度会更加走低,如果古人还找不到冬衣的着落,那可能真的会熬不过下面的冬天。

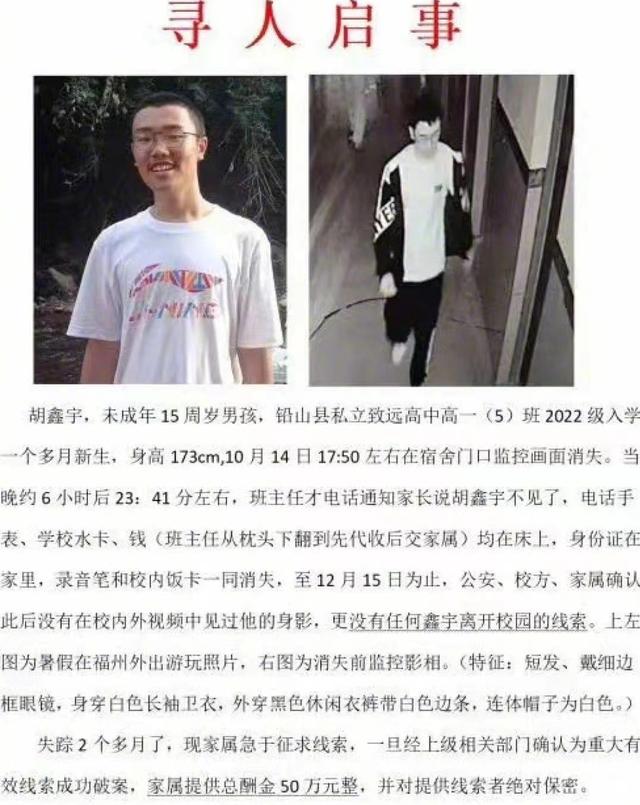

所以古时候,“小雪”这一天,会是一个坎,人们说什么也要给自己和家人置办一套冬衣了——不论是新衣服还是旧衣服。这时候,衣裳街是很热闹的,因为人多。但店里的生意却不一定热闹。那些蜷着袖子,站或蹲在一家家估衣店门口的人很多,但是进去看衣服的人少。因为大家都在等,等最便宜的那几件衣服被挂上去,也在等拿着纸条的人垂头丧气地从里面出来,出来的人如果把纸条撕碎了往地上一扔,就有一帮人冲进估衣店里。

这张纸条就是“衣契”,拿着衣契出来的人,意味着没有办法把之前典在这里的衣服赎回来,原来那件冬衣成了“死当”,刚过了“死当”的衣服质量较好,而且便宜。

所以,湖州衣裳街因为估衣店多而闻名,在古代估衣店是卖旧衣服的店。

清代道光年间崔旭写过一首《估衣街竹枝词》:

衣裳颠倒半非新,

挈领提襟唱卖频。

夏葛冬装随意买,

不知初制是何人?

估衣店里的衣裳,兜兜转转已经不知道经过了多少人穿,也不知道经过多少人典当。古时人们为什么会典衣服呢?因为穷。冬装厚而贵,往往一条就可以过冬;夏装薄而贱,但是夏天出汗多,往往需要好几条夏衣。所以很多人在夏天到来之前将冬衣当掉,换成几件夏衣。在冬天到来之前,将夏衣当掉贴点钱换成冬衣,年复一年,其实就是省出了做新衣的钱。劳苦大众的生活就是这样辛苦。但也把“衣裳”变成了“硬通货”,也把“衣裳街”的“衣裳生意”给带活了。

估衣店是要赚钱的,新衣与旧衣的差价却往往要了人命。比如一件新衣服来当,当衣服的人到了店里,不论是估衣店还是当铺,伙计或者朝奉都会先看看这件衣服是不是“生折”。“生折”的意思是,是不是典当者自己折好了带来的,如果他去过别的店,同行们都会按照行规折衣服,在某个角上折上一折,后面的同行就知道这件衣服过了眼了,报价会更低,这种衣服叫“熟折”,这是行业的潜规则。

如果是生折,也就是第一次典当的衣服,压价是最狠的。完全不用担心典当者会不在自己这里当衣服,因为走之前,朝奉的那一道熟折会告诉第二家店,这件衣服已经来过我们这里了,第二家店看到折痕会压出更低的价格,如果典当者更加不满意价格,离开之前伙计会再折上一折。所以“一溜十三招”,这个典当者还是会回到第一家店里,朝奉看到这个衣服已经折了七折了,就知道这小子跑了七家店,这时候,朝奉压出更低的价格,但是比前一家高那么一点点,典当者往往自认倒霉,也就签了“当票”。

这还没完,因为这件冬衣的赎回时间写得很巧妙,初赎时间很长,基本上就是在霜降到立冬之间,但是过了立冬之后,息钱会一天一个价,如果要到小雪左右来赎,那基本就是翻了一倍了。但是农民卖粮食才有钱,往往都是在霜降之后交了田赋,才开始卖余粮,等到粮食卖好,家里剩余的农活都做完,再把夏衣当掉换成钱去赎回冬衣的时候,早已经过了当期了。所以以前有“春捂秋冻”的民谚,一方面是怕倒春寒,另一方面,“当冬衣”推后几天,当期能往后延长一点。

估衣店里出卖的估衣多为七八成新的旧衣服,但即便是刚做好还没穿的衣服卖到估衣行也得按旧衣算,俗称“下剪子为估衣”。“当票”上都会写上“光板没毛,虫嗑鼠咬”一类的话,再赎回的时候,就不可能是原来那件衣服了。衣裳街有名的估衣店有“汪记”和“九加”等等。

估衣店的衣服来源很多。除了别人来典的,有从各大当铺收来的“死当”,还有外出采购来的衣裳,就像开篇我们说的吆喝“收旧衣裳”的那类;然而还有一类衣裳来源,只有小估衣店会收,那就是出售收来的“老衣”。所谓老衣,就是翻新过的寿衣,入殓的衣服。也就是说,古时候,个别一些小估衣店会从盗墓的小贼那里购买“新坟衣”,买来之后打开坟衣的面子和里子,重新分类加料缝合制作,这类衣服做得跟新的一样,而且因为质量好,尤其是一些达官贵人家中随墓入殓的衣服不止一套,可以制作成套装,售价很便宜,所以一些落魄书生,甚至一些刚刚封官的穷进士会偷偷购买“翻新老衣”以充门面。

古时候有句老话“只认衣裳不认人”,衣裳街里的这些估衣店,家家店铺都会在门厅的梁上挂满各式各样的短衫、长衫。不同阶层的人,看穿着分贵贱,所以但凡想要越级办事做买卖,行天下的人都要来到我们衣裳街里“改头换面”。

当时的湖州城,穿长袍马褂的人其实少之又少,基本上是官员、大户人家。做生意的、做买办的,穿的是长袍加马甲。马褂和马甲,因为两只袖子之差,身份有别。读书的、帮闲的、破落的都是穿长衫,家中自是藏着一两件马褂,但不上大“场面”是绝舍不得拿出来穿的。

侯宝林先生的经典相声《扒马褂》就是佐证:一位少爷把马褂借给一个帮闲的穿了几天,却让帮闲给自己信口开河吹下的大牛圆谎。所以一件衣服能抬起地位,一件衣服也能换走人格。

而长衫是读书人的底线,长衫万万不能“当”。当了就什么都不是了。因为跑单帮的、小商小贩、无业游民穿短衫。

鲁迅的《孔乙己》里曾经这样说:“我从十二岁起,便在镇口的咸亨酒店里当伙计,掌柜说,样子太傻,怕侍候不了长衫主顾,就在外面做点事罢。外面的短衣主顾,虽然容易说话,但唠唠叨叨缠夹不清的也很不少。.......但这些顾客,多是短衣帮,大抵没有这样阔绰。只有穿长衫的,才踱进店面隔壁的房子里,要酒要菜,慢慢地坐喝。”

所以衣裳街,是老底子湖州人找面子的地方,每个人想要换面子就来这里。衣裳街也是面哈哈镜,每一个照它的人,都会看到自己想要留下的究竟是面子,还是里子。但首先你要有银子。

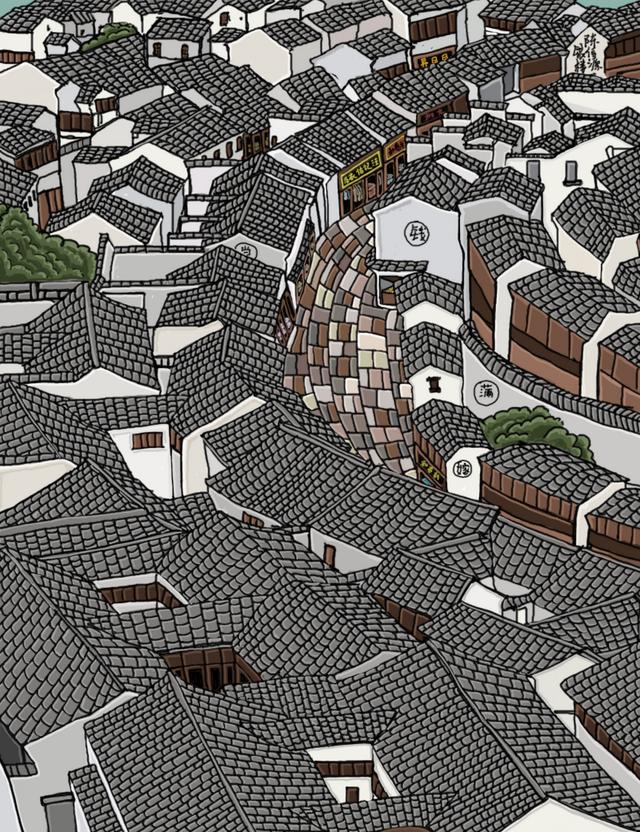

衣裳街是一条老街,据宋·嘉泰《吴兴志》记载,宋代称如今的衣裳街连接红旗路口这一整片为“州治大街”或者“州治前街”;如今的衣裳街接仪凤桥一段为“市街”或者“小市街”。

宋代这里已经非常繁华,已经建成的“坊巷”,就包括了“通津坊”“众乐坊”“丰乐坊”“近市坊”“熙春坊”;“东提子巷”“花巷”“打银巷”“瓦子巷”“堂子巷”“小市巷”。尤其是“小市巷”,这个地名一直沿用到现在。我的老家就在衣裳街小市巷。

从这些坊巷的名字里,就可以看出宋代这里就是湖州城的娱乐、商业、手工业中心。“众乐、丰乐、熙春、花巷”代表着这里的文娱事业发达——唐宋时代对坊巷的命名都是跟功能性、地理性挂钩的,比如“宣化坊”“戒民坊”“观文坊”这些名字都是靠近州府、州学有教民感化的寓意。以“乐”字为名的坊巷都集中在衣裳街一带。尤其是“瓦子巷”“堂子巷”“花巷”,这是专门的曲艺说唱杂技的场所。而“小市巷”“打银巷”等等的古地名,则说明了手工业、商业的发达,所以这里曾是一片销金窟。

但同时,这里也是创业的梦工厂,比如说银楼。男人的面子是衣服,女人的面子是衣服加首饰。女人的衣衫是大襟短衣加长裙,贫富从衣料和绣花不绣花区分。但是不论贫穷或者富贵,能不能给自己的女人打一两副“像样的首饰”,也是衡量男人们本事的标准。金首饰太贵,银首饰还是可以够得着的面子。所以古代衣裳街里的银楼生意很好。

来源:湖州发布

申明:版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除

,