有问题就会有答案。

作者 | 语境

编辑 | 石灿

知乎创始人、CEO周源穿着一双白鞋和一袭休闲黑装缓慢走上主舞台,他说,“知乎十岁了。”

这是知乎2021新知青年大会的主场,也是他的主场。在1月13日的大会上,周源在现场发表十周年演讲,谢答并致敬所有创作者。他表示,创作者像路灯,可以带来光明,可以温暖心窝。

知乎创始人、CEO周源

像这样的大会,知乎每年都会举办一次。2012年1月7日,在知乎成立1年之际,严肃和盛大的大会还只是一场“网友见面会”。

这是周源的想法。他最初的想法是和素未谋面的知乎用户一起听听歌、聊聊天,因此这场见面会被称作“知乎音乐之夜”。结果原本准备容纳30人的场子最后来了200多人,挤得满满当当。有知乎用户对他说,“我的创业伙伴都是在知乎上找到的,谢谢知乎。”

在过去的十年里,周源收到过很多感谢,有的来自老家的亲戚,有的来自素昧平生的陌生人。这十年间,知乎也形成了自己独特的文化气质,从圈内席卷整个互联网。

截至2020年,知乎的提问数超过4400万条,总回答数超过2.4亿条。周源说,“回答是提问的5倍多,我想这能说明,过日子办法总比问题多。”

“知乎就像一个规模空前的虚拟咖啡馆,我们穿梭于此,或仔细聆听,或高谈阔论,大家君子之交,和而不同。”周源说。

问答,知乎社区的起点据考究,知乎史上第一个使用“谢邀体”的用户叫“flypig”。

2011年1月27日,知乎正式上线的第二天,“flypig”首次在回答中表明自己受到了邀请,随着邀请回答机制的普及,久而久之,答题前先“谢邀”就变成用户间的约定俗成。随后,“谢邀体”更是因“谢邀,人在美国,刚下飞机”的突然出圈,有了完整的格式。

尽管这个极具戏剧张力的句式被不少人解读为“刻意营造精英感”,但它还是从一个看似排外的“暗号”变为有辨识度的日常用语,产生了辐射全网的影响力。

2020年,入驻知乎的上海市高级人民法院,习惯在回答前加一句“谢邀,人在法院,刚下法庭”;航天员王亚平来知乎互动,第一句话就说“谢邀,人在太空,刚下飞船”。

在“有效”和“有情”兼具的氛围中,知乎逐渐形成自己独特的社区文化,这是一个社区想要规模化运转的要素之一,也是最重要、最容易被忽视的。

周源认为,一个互联网社区是否形成了独特文化,有三个核心标志。第一、形成了一批有辨识度的专属词汇;第二、形成了基于价值认同的公序良俗和自治公约;第三、具有高度的包容性和坚定的排异性。

这三个标志并非知乎的“自说自话”,同时也通过了创作者们的检验。

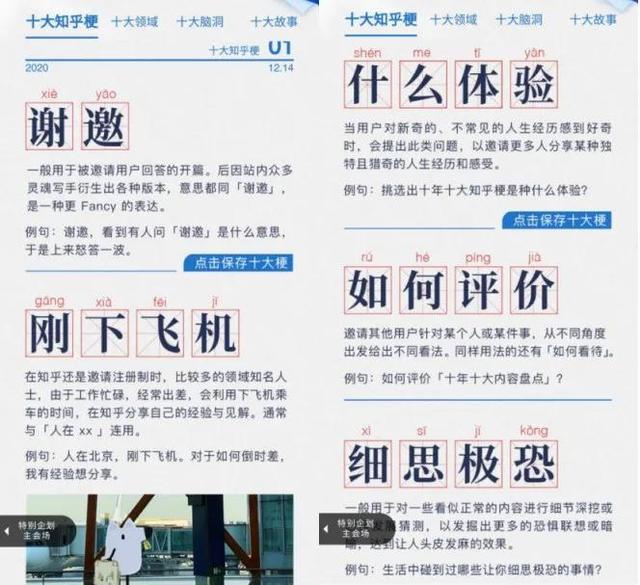

有辨识度的专属词汇,代表着“社区居民”能够心照不宣地“玩梗”。知乎在“十年十大盘点”中,“谢邀”“什么体验”等十大知乎梗在盘点C位亮相。

知乎社区起步于问答对话,问答是人与人之间交流信息、加深彼此连接的一种重要方式。知乎的产品形态其实是对线下场景的线上还原和延伸。

周源自己就是知乎的一位骨灰级创作者,在“知乎的初心”一问中,周源引用自己“致全体信”的一段话:

我们相信一点,在垃圾泛滥的互联网信息海洋中,真正有价值的信息是绝对的稀缺品,知识──被系统化,组织化的高质量信息──都还存在于个体大脑中,远未得到有效的挖掘和利用。知乎提供了一个产生,分享和传播知识的工具,我们鼓励每个人都来分享知识,将每个人的知识都聚集起来,并为人人所用。

截自知乎

知乎希望为用户提供真正有价值的信息,并提升信息交换的效率,以此为信任基础,知乎社区成为用户相互帮助的工具,也使人与人变得亲密。

2014年,知乎发布了《良性讨论公约》,这份来自官方的“公约”基于用户的价值认同,也建立在社区“包容科学理性,反对嘲讽谩骂”的基础共识上。

5年“知龄”的答主“laq是只仓鼠”说,知乎的“可信度”很高。一次,他想了解东亚地区的民族变化,但由于查找文献时间紧迫尝试将问题知乎,很快就收到相关专家的回复。对知乎的价值认同也是他开始内容创作的动力。

存放真实的虚拟空间答主“半佛仙人”对知乎有着很高的评价:“知乎的内容质量,讨论质量,是中文互联网领域最好的,没有之一。”在2021新知青年大会,“半佛仙人”也作为财经领域的答主代表,入选知乎“2020新知答主”。

如半佛仙人所说,知乎的定位,是中文互联网上硕果仅存的、各行各业专业人士的聚集地和精神自留地。

“laq是只仓鼠”就把知乎称作“无所不知的知识寻找网站”,在这里,人们能找到由一线研究者、科学工作者、行业从业者提供的知识养分,这些创作者也通过“一砖一瓦”的内容创作,搭建起知乎的内容壁垒。

问答讨论的专业度受圈层所限,但用户对知识和信息的渴望,不会被圈层限制。知乎也是在这样的用户需求下走向大众。用户的扩张伴随着外界的质疑。有人抱怨知乎格调高冷,有人诟病知乎内容水化,有朋友就向周源倾诉自己的体验,知乎总是为他推送情感内容,很俗气,越来越水了。

面对这些疑问,周源的回答是:知乎上的内容非常多元,既有量子纠缠,也有柴米油盐。既有多愁善感,也有出国考研。既有诗与远方,也有打工赚钱。

人生海海,知乎上的提问,就是人们在生活工作和求知探索中需要解决的问题。它像一面镜子,照见人间百态,是一个存放真实世界的虚拟空间。

问答的另一个要义在于“分享”。“专业人”可以定向分享专业知识,“普通人”则能够随机上传经历体验。因此,会在买家电零食、选旅游地点时到知乎寻找新鲜推荐。当新闻、有影响力的事件发生时,知乎上总有事件亲历者或者身边亲近人的回答,可以高度还原真相。

过去的一年里,知乎在加速打开大众对平台内容的更多想象。

2019年春天,在问题“为什么后宫中嫔妃们一定要争宠?”下,有一个回答异常火爆。

知乎战略副总裁张宁分享,他们发现这篇内容的流量主要来自站外。评论中对情节人物的不断追问,让创作者“梦娃”经过数次增补和续写,最终将这篇原创小说定名为《宫墙柳》。小说的出版和影视改编的版权被专业机构一抢而空。

截自知乎

一直以来,知乎被广泛认为是一个知识社区,但2020年,越来越多的用户开始在知乎更网文、写小说。从知识分享到故事创作,知乎其实都在为创作者提供可发挥的舞台。

另一个是知乎涌现的视频内容。

的确,知乎是图文时代的黄金产物,但表达方式的变化和媒介的升级,是面向所有人的。周源认为,在今天的中文互联网,在媒介升级和技术进步的推动下,内容行业还会不断拓展边界。

在视频的浪潮下,知乎以“解决问题”的态度,针对性地推出了新的视频创作工具和视频答主扶持计划。2020年,视频成为知乎社区增长最快的内容,涌现出一批“图文 视频”的新一代创作者。

在“古典自媒体”时代,图文创作者们为知乎贡献了深厚的内容沉淀,视频创作者们、以及后续的新一代、不同类别的创作者们将同样在知乎沉淀丰富的内容。

知识分享的衍生价值尼采说,是金子总是会发光的。但在互联网流量的马太效应下,好的内容常常被埋没在信息洪流中。

而有价值的内容之所以能够在知乎发光,与知乎的推荐机制有关。

作为一个去中心化的社区,知乎的流量是以问题为导向的,这意味着一个没有粉丝的普通创作者,也能够因为高质量的回答,汇聚优质流量,被更多人看见。

“半佛仙人”与知乎的牵绊始于问题“哪些书的结尾语让人印象深刻?”。他分享了《时间旅行者的妻子》的结尾,短短一句话收获了超过100个赞。正是这样简单直接的机制,让知乎多了一个又一个答主。

知乎问答机制鼓励真诚的表达、专业的讨论、友善的互动,改变了知识获取和知识分享方式。

沉淀下来的优质内容具有长尾效应,从某种程度来说,知乎上的内容,也是一份要交给未来世界的“文化遗产”。巴黎圣母院大火,在知乎,有记者将亲眼见证第一时间分享动态,有建筑系教授提出重建建议,有历史学者分析美学和历史价值......面对人类建筑文明遭遇的重大损失,知乎用户从各自身份出发,共同书写了“建筑百科”。

截自视频《向上的答案》

2020年12月,知乎发布“十年大事记”视频,回顾知乎上时事、科技、航天、体育、文娱等不同领域的年度热门讨论。知乎从多角度记录了十年来的高光时刻,大到世界的变化、小到个体的成长。

在呈现人文价值之外,知乎也在引领国内用户对知识内容的消费升级,通过多元的方式为创作者创造更多商业价值。

2016年左右,知乎开始将各行各业用户的内容创作,实现进一步变现。从知乎live的内容分享到专栏作品订阅,再加上听书、电子书、课程等内容,最后融入到知乎会员产品体系中。

从早期一直存在的行业内专业回答,再到后期跳出所谓知识框架的网文小说,知乎将自己的内容消费生态从知识付费延伸到更广义的内容消费。

目前,知乎月活跃付费用户数已经超过250万,这相当于B站在2018年上市后第一份财报里披露的同期付费用户数量,用户付费的潜力显而易见。总内容数则超过300万,年访问人次超过30亿。有100位创作者,月收入超过10万元;有1000位创作者,月收入超过1万元。

2021年,知乎计划投入总价值数十亿元的现金和流量,继续加大对创作者的支持。

答主“蓝大仙人”笑称自己在知乎不是因为“有知识”,而是因为“带货强”被记住的。他的一篇智能电视选购攻略,直接实现带货5000余万元,还被央视新闻作为个体经济成功案例报道。

知乎答主“蓝大仙人”

但归根结底,“蓝大仙人”的成功离不开他在知乎创作三年的积累。专注于电视机领域,“蓝大仙人”不仅上网查阅资料,还会装成顾客去实体店体验产品功能,对产品优缺点、行业动态、消费者喜恶信手拈来,并总结出独特见解。

知识储备帮助他走出专业咨询和好物带货两条路,在他看来,知识经验就是变现能力。

“创作和消费的边界在消减。”战略副总裁张宁在演讲中总结。创作者不再是一个职业,而是一个身份,一种个人参与到社会网络中的能力属性。

张宁说,预测下一个十年,比预测下一个时代困难的多。

可以预测的是,下一个十年,知乎还会随着创作者智力与创意的涌现,不断改变。

,