第一人称射击游戏已经发展演变出了琳琅满目的风格,对多元内容的融合也越发成熟,但你无法否认:由于市场和文化喜好等因素,FPS始终偏属于欧美风情下的产物。

所以在这个大家族里,诞生于2010年的《地铁:2033》及其之后的系列作品就显得格外的显眼。这个来自东欧游戏开发者之手的系列将废土生存做得异常直观硬派——弹药即货币、弱提示和个性化的交互演出都将游戏独特而充满了某种“毛子思维”。

此外,在技术上他们对于画面的理解方式也似乎总有着“把引擎特效拉满,把贴图堆到最高”这种每次都力图榨干硬件性能的决心。

如果要用一个词汇形容的话,“硬核”就是对于《地铁》系列最好标志。它不是难度最高的FPS,也并非写实系风格的求道者,但那种由内而外都透着硬邦邦的斯拉夫味道,却是能直观地让玩家感受到的精神。在这个IP的背后是一群十分有趣,同样也很体现所谓“战斗民族”这个网络时代笑料的人,他们隐藏在游戏背后的故事,就和许多来自于东欧的文艺创作者一样,值得我们去探索。

沉迷手机社交的废土作家

迪米特里·格鲁克夫斯基1979年出生在莫斯科——这个岁数大概和许多人普遍认知中“游戏原著小说作者都是老大爷”的身份有点出入。不过虽然还算很年轻,迪米特里实际上早就已经在文学领域有着十分久远的经历了,甚至远比他18岁就出版《地铁2033》还要早。

每个人在童年时的理想总是会与长大成人后有所出入,然而对于出生于知识分子家庭的迪米特里来说,他的人生在最开始的阶段就有着十分清晰的方向。

他的双亲都就读于莫斯科国家大学新闻系,毕业后母亲在TACC编辑部担任档案管理员,也就是在那个时期怀上了迪米特里。因为经常被支气管炎所困扰,迪米特里的童年过得相当艰难,由于父母需要上班无暇照看,他经常被送到曼图罗沃的祖父母那里生活。

虽然在他出生于苏联即将解体的时间段,但仍旧不可避免地经历了一些那个特殊年代经常会遭遇的故事。

由于迪米特里的祖父曾经与斯大林私人医生沃夫西是朋友,受到政治局势的影响,沃夫西医生全家遭到了逮捕。原本他们一家也是要因“连带关系”受到牵连的,但是在遭到调查期间祖父患了中风去世,最后全家才免于受到牵连。

逃过了遭到流放的命运,身体也逐渐好转,生活稳定下来的迪米特里开始慢慢培养出对文字的兴趣。小孩子总是会主动去模仿父母的行为,而迪米特里留下的童年记忆,是他在电视台担任记者与编辑工作的父亲,每天晚上坐在打字机前工作的身影。

当他白天出门上班的时候,小迪米特里便会偷偷搬出打字机有样学样地摆弄,甚至因此被割破了手指头——这倒是让他明白了文字工作总是伴随着痛苦的道理。

发现了儿子对此产生的兴趣后,迪米特里的父亲购买了一台新的工作用打字机,把旧型号留给了他。在童年时代迪米特里就开始学习关于列宁等的爱国文学,阅读一些政治宣传性的文章,并利用它们练习打字机。不过很快,他就被一些苏联时代的科幻文学所吸引,把兴趣转到了想象虚构故事上面。

“当17岁的时候我坐在电脑屏幕前,突然脑海里出现了这样的场景:人们围坐在隧道中的篝火旁,居住在地铁车站里。这是他们在地球上仅存的家园,前方是黑暗与虚无。没人知道前方会带领着我们的英雄走向何方。”

在构思《地铁2033》的故事之前,迪米特里就已经完成过许多个人作品,通过他个人经历和旅行的见闻创作各种题材的故事。小说中的人物原型其实来自于迪米特里90年代的校园好友,包括其中一些名词和场景(主要是讲述抽烟喝酒)都是来自于他现实生活中的经历。

和另一位因相关游戏被玩家所熟悉的东欧作家、《巫师》小说作者安杰伊·萨普科夫斯基不同,年轻的迪米特里显然对于电子游戏没有什么古板怪异的偏见。

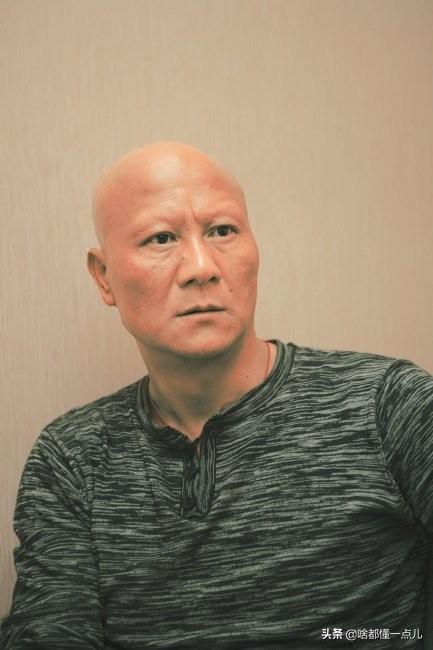

不仅如此,他也十分适应这个信息时代的五光十色,相当擅于在网络上宣传自己和手上的作品。他自称“手机瘾君子”,在许多主流社交网站上都保持着活跃,并且毫不意外地沉迷于自拍(笑)。

许多老的文学作者难免会对新兴的电子游戏产生一些偏见,最著名的还是要属公开表示游戏相比自己的小说没有任何文学性可言,声称著作由于CDPR改编而遭到了扭曲的安杰伊老爷子。而同样是作品得到游戏化的迪米特里不仅感激电子游戏让他的作品得以更好的推广,更是公开表示安杰伊的行为让他看起来像个忘恩负义的老傻瓜。

但即便认同游戏版的《地铁》为了可玩性而修改原著内容,他对于自己作品也有着一定的底线:政治倾向。

虽然《地铁:最后的曙光》剧情是与小说原著无关的原创内容,但是迪米特里仍旧参与了大部分的创作,然而合作的编剧在游戏终盘阶段对于红色阵营的描写却让他相当不满。他曾经在诸如Facebook等个人社交网站上表示过对于《地铁:最后的曙光》的不满,原因便是来自于合作编剧对于其中政治倾向的修改。

可惜的是事情过去了好几年,也可能是碍于合作关系等因素,在他个人主页上已经找不到任何关于《地铁:最后的曙光》的评论了——他的臭美自拍倒是多了不少。

“我在写作时可没有夹带这么多政治倾向”,这是他对于《地铁:最后的曙光》故事与自己小说核心立意产生的矛盾所做的回应。虽然从未在媒体采访里公开袒露过不满,但我们却能从最新作的《地铁:离乡》仍然特意模糊处理了前作一些让迪米特里抱怨的剧情内容,从中了解到一些蛛丝马迹。尤其是据坊间传闻那位在《地铁:最后曙光》中把红色阵营写成邪恶军团的编剧已经被炒鱿鱼了。

无论背后的事实如何,很少有原著作者与电子游戏开发者之间的合作如此融洽的例子(尤其是《巫师》提供了反面教材典范后),不仅迪米特里本身一直都很尊重开发组的功劳,4A工作室本身对他的要求也一直都尽可能地满足。

和原著作者一样,4A工作室也是个十分“血性”的团队,这群人就是当年凭借着《潜行者》系列,在全世界玩家之间树立起了“毛味游戏”这支奇怪标杆。

下一页:开飞机不如做游戏

开飞机不如做游戏

和迪米特里不同,4A工作室创始人之一的安德鲁·普罗霍罗夫从童年到成人的转变也许就比较“传统”一些。作为艺术家的儿子,他少年时代的梦想源于父母画笔下各种飞机,为此他在大学还特地选修了航空工程——直到苏联解体导致这个计划发生了改变。

由于经济不景气,在他作为研究生为政府航空研究中心工作时,每月的收入还不到100美元,而工作内容也寥寥无几。和许多类似的故事一样,安德鲁通过单位的电脑接触到了游戏,并开始自学计算机图形,考虑加入游戏行业另谋生路。而在他看到GSC工作室(GSC Game World)的招聘广告后,童年关于航空事业的梦想就很快被抛到九霄云外了。

当安德鲁加入时,谢尔盖·格里戈罗维奇刚刚成立GSC公司不久,这个只有十来个人的团队一起挤在基辅的两间公寓里,做着一些外包的附属工作。但即便如此,比平均收入略高的薪水,以及电子游戏这个新生事物,仍然吸引了许多类似安德鲁这样的年轻人加入进来。

90年代在苏联解体后,许多东欧国家虽然有了更多的发展机会,但也伴随着一些新时代到来时的风险。GSC的人们在当时可以选择的投资伙伴并不多,给的钱也不总是干干净净——甚至在某些“不愉快”的情况下,办公室的大门会突然被人砸开并威胁到安德鲁与同事们的生命安全......

他们的第一个游戏在公司成立整整5年后才诞生,然而这个名为《哥萨克》的即时战略游戏却为GSC带来了远远超过预期的回报。谢尔盖曾经公开表示这个游戏为他们赚到了超过1亿美金,使得GSC成为了正规的商业游戏公司。

然而虽然公司的业绩越来越好,员工的不满情绪却随之迅速膨胀——谢尔盖成为了基辅声名显赫的成功人士,而GSC的工资标准却还保留在刚刚成立之初。兄弟可以共患难,却不能同享乐这事让安德鲁等人萌生了去意。

“在我们的停车场里只有四辆车,其中三辆属于谢尔盖一个人。”

GSC最具代表性的IP系列《潜行者》早在2001年就公布,安德鲁等主要开发成员在当年就有了关于开放世界、多元内容结合、派系战争以及生存玩法等等构思,大量超前的理念与创意让人们惊叹不已。然而这一切对于这支合作松散,资源与经验都严重不足的团队而言过于激进了。

整个项目可以说是当年最著名的跳票作品之一,团队陷入了可怕的开发地狱中,整整6年的时间里都在项目的调整、压缩和转变中度过。最后这块当初画出来很大,实际却千疮百孔的饼虽然和说好的不一样,但仍然受到了一些玩家的赞誉。

然而这些赞誉却不属于为此打拼多年的安德鲁以及另外两位本作的首席程序员——由于老板谢尔盖不同意团队提高薪资待遇的要求,他们早在2006年游戏临近完成之前就离开了公司。

200多万的销量,换来的是越来越沉重的工作环境和始终卑微的薪资,而据后来外媒采访得知,谢尔盖甚至在游戏上市后将整个美术团队都解雇了。大量同事的离去也让本就混乱的公司人心惶惶,间接导致了后续的《晴空》与《普里皮亚季的召唤》质量大打折扣。

到了《潜行者2》的开发阶段,GSC的人才已经流失得一干二净,谢尔盖直接宣传关闭公司。讽刺的是,在宣布关闭公司的同一年,谢尔盖凭借着那些离职人员打下的江山,刚刚获得了乌克兰IF行业首位年度企业家的称号。然而谁能想到在这之后的员工采访后,才了解到关于他压榨薪资和独揽荣耀的故事。

至于安德鲁等人,他们并没有离开多远。事实上这群先后从GSC离职的成员就在前公司30分钟车程之外,一栋周围堆满着工业废料和锈铁的旧楼里成立了新的工作室:4A Games。

“我们希望创建一个以人为本的公司,而不是将金钱作为首要目标。这支为了开发出4A级别游戏的团队会让我们倍感自豪。”

虽然一开始只是个小团队,但是有着过去十年在业界摸索的经验,以及对于《潜行者》的遗憾,他们仍旧保持着与业界主流公司相抗衡的野心,这也正是工作室名称蕴含的核心理念。然而本就领了十几年的低薪,加上乌克兰经济条件本身也没法找到什么大咖投资者,这家刚刚起步、(自称)乌克兰唯一的顶尖商业游戏工作室前景看起来难免令人担忧。

电子游戏本就是个淘汰率惊人的产业,我们早已见惯了一步踏错就坠入无底深渊,最后不得不面临破产解散的工作室。即便是一线发行商的投资方向错误都随时可能陷入财政危机,何况是缺乏资源,也没有什么名声的新生东欧团队。

这个时候,团队将自己的作品放在了版权改编游戏上面,但是和常见的寻找电影之类的授权IP不同,安德鲁盯上的是过去几年在网络上以免费形式发布的科幻小说:《地铁2033》。

迪米特里在十几岁的时候就曾离开俄罗斯,到以色列和法国等地学习生活了好几年,之后回到了祖国成为一名记者。在这个时期他为了工作到过许多地方,其中甚至包括辐射危害仍未消退的切尔诺贝利,以及作为战地记者参与了黎巴嫩战争。现实的“废土”和贴身感受到的战场,在这个刚刚凭借着《地铁2033》中的魔幻现实主义废土而声名远扬的作家内心产生了极大的触动。

所以当主力成员全部来自于打造过“东欧辐射”的4A工作室找到他,并表示希望将自己的小说改编成电子游戏时,一想到能将自己笔下的末世还原到游戏中,迪米特里很快就答应了这个合作计划。

下一页:在逆境中前行

在逆境中前行

2009年的俄罗斯PC游戏开发者大会(IgroMir)上,《地铁2033》正式亮相。本作采用了团队自行开发的“4A引擎”(4A Engine),工作室追求的极致画面技术果不其然成为了焦点。强大的贴图和粒子效果让《地铁2033》成为了续《孤岛危机》之后下一代“显卡杀手,也从某种程度上弥补了当年《潜行者》由于跳票太久,没能成为技术先锋的遗憾。

不过值得一提的是,一些舆论认为4A引擎其实是从《潜行者》的“X射线引擎”(X-Ray)修改而来,但安德鲁等人否认了这个说法。4A工作室表示想要强化这个“无法实现多线程、Bug众多并且资源和内存管理糟糕到可怕”的引擎是不可能的,并且X射线引擎也难以支持游戏移植到家用机平台上。

即便是作为一款没有多少宣发,并不被作为发行方的THQ太过重视的作品,《地铁2033》仍然成为了一部分玩家心目中的新生经典。这款首先在俄语地区获得垂青,之后因奇高无比的配置要求传播开的作品,让人们认识了这家规模不大野心却相当“膨胀”的东欧团队。

尽管叫好不叫座,但凭借着乌克兰政府扶植电子游戏产业提供免税与扶助金,4A好歹算是撑了下来不至于倒闭。但是因为并没有在这个开发了4年的项目上获得盈利,本就在当年即将被自己的财政问题拖垮的THQ,在续作的资源上无可避免地进行了缩减——大概缩到只有标准3A游戏的十分之一不到......

无论如何鄙视和抵触,资本仍旧是开发游戏必不可少的一环,没了钱无论有多么强大的实力与理想都是空谈。除非你是某个靠披萨可乐,4、5个人白手起家赚到每个人都能随便买法拉利的工作室,而显然4A的功力还没到这个境界。几十号人不仅要考虑到吃饭问题,乌克兰国家自身的动荡局势,以及投资方THQ随后的倒闭都成为了挡在《地铁:最后的曙光》前路上的黑暗。

“整个工作室加起来还不如EA的健身房”,是4A成员对自己那狭小的公寓所做出的评价。他们忍受着起身就会撞到同事,在乌克兰这种东欧地区供暖不足、经常断电的环境下日夜开发着自己那即将与欧美一线游戏公司竞争的新作。

而在这群游戏开发者之外的领域,属于发行商的战斗也在进行着——随着几乎被人们嚼烂的“前THQ破产”事件的来临,地铁的发行权和投资方移位给了来自德国的“深银”(Deep Silver)。

这家拥有《死亡岛》与《黑道圣徒》版权的发行商实际上属于科赫媒体(Koch Media)。它们于1996年开始销售游戏软件,之后为了更好地扩展这一行业于2002年创建了深银这家专门负责游戏相关领域的子公司。

深银的投资避免了《最后的曙光》因THQ倒闭而找不到发行商的困境,也给早已自掏腰包填补经费的4A足够的开发资源,让游戏得以在尽可能不压缩内容的前提下上市——但条件就是4A得让本作变得“更加适应主流市场”。

虽然为此游戏在剧情等某些方面有点倾斜,但整体来说诸如子弹打火机、货币、求生机制的保留仍然令最具价值的“硬核”精神得以保留,使得游戏在绝大多数新老玩家群体里获得了绝佳的反响。

至此《地铁》这个原本只是得益于迪米特里本人开放改编权,使其诞生了多达数十部同人小说的文学作品,真正进入带了主流视野里。可惜的是之后不论是小说作者本人,还是4A工作室的发展却并未因为这样的成功变得更容易,反而受到了现实因素的重重影响。

早在2012年,米高梅公司就买下了《地铁2033》的电影改编权,可是整个项目却迟迟没有动静。直到2018年,迪米特里在一次访谈中才透露了计划已经泡汤,而原因只有一个:米高梅希望能让故事发生在美国......

为什么一个故事在俄罗斯,讲述了一个关于探讨排外主义和末世景象的故事,居然找来了《极限特工:终极回归》的编剧来处理成“美国硬汉怒打怪兽”的商业片,这事已经不重要了。但是对于迪米特里来说,故事发生地点乃至意识形态都产生了改变,注定无法让他的作品得到良好的还原——与其让一群肌肉美国佬来糟蹋,不如继续让了解作品内涵的电子游戏去诠释。

可惜4A自己也不是很顺利。就在团队投入到了系列新作开发之际,俄罗斯支持的反政府军和乌克兰军队之间的冲突不断升温,整个国家都进入了战争状态。之前4A工作室的人还能在下班的时候,跑到街上示威游行、最倒霉也就是被人打伤或逮捕,但这之后安德鲁却开始担心所有人的生命安全了。

为此他们不得不将绝大多数人迁移出国,将主力人员移居到马耳他岛上,这才让深银放下了心,同意继续投资。对于这些离开祖国的人来说,系列最新作《地铁:离乡》不仅仅是对应了故事主题,也是饱含着自己在政治冲突下不得不在国家最艰难的时刻离去——对许多人来说,他们甚至觉得自己就像是背叛者一般耻辱。

但安德鲁觉得即便离开了祖国,他们心中的情感与精神也不会有丝毫改变——“这片土地赋予我们的生活方式与精神信仰,仍然告诉我们自己是乌克兰人,也是《地铁》和其他竞争对手区别开的关键因素。”

结语:不对世俗妥协的精神

“《地铁》系列的玩家一直跟我们说‘给我们更多自由度、给我们更多开放性’。呐,拿着吧,《地铁:离乡》就是这样子了。”——安德鲁.普罗霍罗夫

很多游戏都能难以做到“步步精进”,但地铁系列却是少有的能够拍着胸膛说每一部作品都在进步的IP。无论是商业销量、舆论口碑还是实际游戏内容,4A确实是做到了每部新作都能比过去提升——哪怕只有一点点。

虽然实际情况看来,4A工作室在开发游戏时在所难免地受到了一些主流商业思维的影响,但他们显然还是希望自己能够坚守着作品的独特性。

安德鲁曾经在访谈中毫不忌讳地表示:“所谓的保留过去受欢迎元素只是一种礼貌的说法,事实是我们只想做自己感兴趣的游戏,我们所希望的是当4A工作室自己喜欢这款游戏时,也会有人玩完之后说‘恩,这是一部好游戏’。”

这种坚持让他们在多年前的《潜行者》里就崭露头角,并成功地在大量同质化严重的FPS游戏圈里树立起自己的标杆。而这种精神最后也留存到了今天的《地铁》系列中,纵使有很多粗糙与不协调的内容,但我们确实能感受到这是带着“自己的想法”在开发的作品。

虽然投资和发行方在临近上市之前的诡异行为,让从4A工作室乃至迪米特里本人(连带还有实体版包装商)都猝不及防,影响了口碑和销量,但凭借着过硬的素质《地铁:离乡》仍旧在舆论评分和销量上得到了比前作更好的成绩。

“不妥协”是这个另类废土游戏背后的创作者们共有的品质,斯拉夫民族流淌在血脉里的脾气帮助他们在艰难的条件下,做出了不亚于欧美同行们的成就。而我们也许能期待接下来,在发行商这某种可以算是“商业背叛”的行为后,手握了更多谈判条件的4A工作室会做出什么样的举措出来。

,