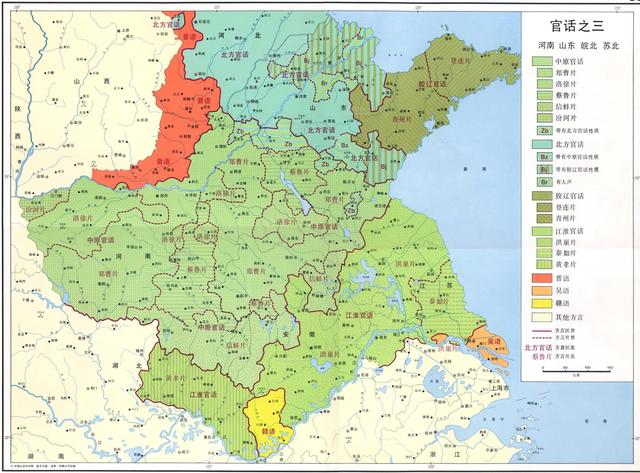

从古代文明的发生来说,黄河流域是汉族的摇篮。中华民族是多元的,但汉族是一元的。中华民族自有史以来影响全国的政治、文化的中心,很长时间都是在汉族的摇篮黄河流域。"中原"这个很早就出现了的名称本身就是一个再好不过的证明。今天北至黑龙江,南至云贵高原的辽阔区域内,都说北方话,这只有长期的传播才有可能。长安、洛阳、开封等几个著名古都,都位于中部的关中平原和河南平原相连接而成的东西轴线上,而今天以这条轴线为中心,东至泰山,中经河南、关中,直至西出阳关这条由东向西,横亘在中华版图上的中部地带呈现出强烈的语言共性,究其成因,显与这种文化历史的背景有关。实至而名归,"天造地设"的不仅仅是中原官话这个名称,而且是中原官话这件事实。

在此需要特别提出一说的是在中国古籍中留下的那些关于中原之音的珍贵记载,使我们能够在古音湮没无闻的今天想象得出中原语音在历史上曾经起过的作用。《颜氏家训·音辞篇》在谈到韵书之作时说:"共以帝王都邑,参校方俗;考核古今,为之折衷。榷而量之,独金陵与洛下耳。"这里的洛下指洛阳。唐李涪在抨击《切韵》时说:"凡中华音切,莫过东都,盖居天下之中,秉气特正。"这里的东都指洛阳。宋陆游在《老学庵笔记》中说:"中原,惟洛阳得天地之中,语音最正。"数百年的历史中,洛阳话一直被人们推崇,无疑说明洛阳为中心的中原地区的语音曾经长期是一种标准。虽然由于古代文化形态和交际工具的限制,

中原之音不可能像今天一样成为一种直接模仿的范本,但作为大家心目中的"秉气特正"的"中华音切",无疑是一个力量强大的趋向中心。

所以,中原官话正是中国历史上的中心官话区。然而,洛阳的中心地位在宋代以后转移了。这就是后来的以北京话为代表的北方官话(东北官话 北京官话 冀鲁官话 胶辽官话)的兴起。

我们说的北方官话的兴起,不是说它是斜刺里冲过来的一支敌军,不是说它是与中原官话对立的一种特别方言。应该说北方官话曾经也是中原之音影响下的一支周边方言,虽与中心地带的方言有别,但不意味着它原本是独立的一支。可是随着政治中心的北移,它的地位与前大大不一样了。过去是居天下之中的洛阳,现在则是面南而居、君临天下的北京了。正音的标准逐渐改变了,影响的中心逐渐改变了。过去是它接受影响,现在是它影响别人。今天的河北、山东一带的方言正是在这样的历史背景下扩展了它们的地盘,又向东北延伸出去。总之,要给两种官话定性的话,那就是中原官话是老官话,北方官话是新官话。

中原官话例句:

1、动词:适宜-流行=兴、随便一放=板-撂、拔=蒿、向下滑=出捋-突撸、爬动=咕哝、摆布=鼓捣、提东西=提(di)溜着、恃宠撒娇-脸上有骄气说话不让人=逞脸-景、小孩子和小孩子打架=搿、蹲下=跍蹲、客气=作假、勤劳=不识闲、斜视=瞟、散步=溜达、脚扭伤=崴住脚、喜欢=好、忍住=憋住、行动迟缓=肉、因高兴而奔跳=撒欢、说大话=喷、亲人式地批评=数嗒、严厉批评=熊-嗓喝、挨批评=遭模具、道歉=赔话、聊天=喷空、无理争辩=抬杠、大声喊叫-吆喝=咋呼-挟喝、自言自语=嘟囔、声声尖利地嚷叫=叫魂儿、替别人帮腔说好话=敲边鼓、 用杵等工具捣东西=quo、让个空间使我能看到前面的东西=趔、使劲=搁劲、往碗里放点糖=往碗里掌点糖、用筷子夹菜=叨菜、把开水在两个碗里倒来倒去使之凉=蹬倒、称一下多重=跖一下多重、一言不发=不吭气儿、修理玩弄=摆置、不知道=知不道、不值得=划不着、奚落-寒碜-埋汰人=阿讥人-花搅人、讨厌-恐惧=膈应儿、大便=屙屎、小便=尿泡、看上了=睖中、猜拳=猜枚、傻眼-黔驴技穷=白脖、说假话-欺骗=诓-悫quo、搞-整=弄-怼、虚伪示弱-装怂=装熊、抖动=不楞、估摸=觉摸、捉=揢ké、撒谎=说瞎话、不停地做什么=一个半劲、躺=挺、发霉(白色)=长醭子、瘙痒=胳肢、煽一巴掌=摢hu一巴掌、推=攚wěng、听说过=许乎、送喜礼=添香、摸-碰=招、脱帽子=抹(ma)帽子、小心某人的威胁=招呼着某人、收拾=拾掇、开始下零星小雨=滴点儿、夸耀自己=谝、骂人=噘人、揍=铸、吓唬=黑唬、吃=啖、步行=地步儿走、抱着=抪住、到处乱跑=出旅、用手拍拍灰尘=布拉布拉、做=筑、雇佣=觅、羡慕=眼气、折断=抉que、挎篮子=擓kuai篮子、作呕=干哕、握=搦nuo、发抖=觳hu觫su-hieta、争光=壮光、拉=捞、不如=不胜、卷起衣袖裤脚=缏biàn、捏住鼻子用力挤出鼻涕=擤鼻子、使弯曲=捾wo、伸=抻chen、舀=搲wǎ、抓取=搲wa、向外泼水=淴huo、给自行车抹润滑油=膏油、发呆=憶怔、用铁锨在地上薄薄地把一层土弄起来=lüan、脱麦颗粒前把打麦场弄得很光滑=撡cao场、扶起=搊chou、用吸收的方法把水擦去=搌、把馒头放箅子里蒸热=鬸馍liu mo、把馒头放鏖子上烙热=熥馍teng mo、用铸铁做成形同大鳌的烙饼的器具=鏊子ao zi、尘土飞扬=埲bang、溢出=鬻yu、睡觉时突然自言自语或者突然坐起来或者下床跑然后又自己回到床上睡觉=发癔症、呓语=梦话、定亲=妡媒、结交=相与、巴结=添屁眼子、阉割=骟、雨点被吹得斜洒=潲、脚下滑动=跐cī滑、缝缀=敹liáo、猛拉使伸直或平整=扽dèn、鸟下蛋=鸟嬎蛋、动物长牙=动物扎牙、牲口生子=摪jiang。

2、形容:黑=hie、害羞=璇、舒服=带劲-带发、泼辣=口、炫耀-得瑟=傻经、居功自傲=溃劲、威风=光滚、淘气=悬、小孩子不听大人话=逞脸子、放纵娇宠=景摆、小孩子喜欢挑衅别的小孩子=撩骚、厉害=䩞tié-兴xìng、热闹=忙火、坏=孬、行-OK=中-沾弦-管、没关系=不碍事、拖延=磨蹭、故意露一手=逞能、吃得太饱=撑得慌、嘲笑吝啬者花钱=出血、酷-时髦=拽、完结-可以=妥、听了交待的话记不住=没耳性、漂亮=排场-板正、吝啬=老抠-老鳖一-悭、鲁莽冒失-神经病=痋(teng)-半吊子-不精兮-信球、暗娼-通奸=半门子-半掩门、养丐精=养汉精、肮脏=腌脏、有偷窃流氓骚扰等不道德行为=不主贵、皱=枯凸、软弱=面-瓤、笨拙=菜、烦人=契丹、公-雄性=犽、恬不知耻=耻耐、裸体=光肚子、曲高和寡-阳春白雪=圣人蛋、邋遢=邋乎、贵重=主贵、倔强=犟筋、神气=炯劲、盐放多了味道太咸=齁hou 人、稀饭搅的太多就要变稀了=澥、松散柔软=暄、勇猛(贬义)=转(四声)、不懂礼节=二虎、好吃懒做=二流子、不凝结-半流动的=溏、使人害怕=瘆。

3、名词:眼毛=眼睫毛、眼屎=芝麻糊-痴麻糊、额=眉骨头、胳膊弯=胳肢窝、腋下=胳老肢儿、胡须=胡子、肚脐=肚么脐儿、膝盖=布拉盖子、痣=记-雀子、手掌=巴掌、蒸馒头用的笼屉=箅、馒头=馍、牲畜内脏=杂碎、蛇=长虫、麻雀—小痦雀儿、乌鸦=老鸹、知了-蝉=蚂唧鸟子、蝉的幼虫=爬獭、捉迷藏=抢老木、妖怪=老猫、太阳=日头、月亮=月奶奶、流星=贼星、扫帚星=彗星、角落=旮旯、孔洞=窟窿、傻瓜=半吊子-信球、本事=末、精液=雄、糖高粱-芦穄=甜秫杆、高粱=蜀黍-秫秫、玉米=玉蜀黍、高粱杆=秫秸、高粱=蜀黍、毛=毛尾(yi)、粉碎的土=沫子、土块=坷垃头、被子=盖dei、壁虎=蝎虎子、蝙蝠=面面蝠子、喜鹊=蚂嘎子、蟾蜍=癞头江、青蛙=蛤蟆、木桩=橛子、肥皂=洋胰子-洋碱、化肥=洋粪、陀螺=碟六、家伙-东西-人=货、田野=漫地、对鸟虫的广义称呼=虫鳦子、虱子=蛤gé蚤、田螺=蚂蛤蜊、军大衣=大氅、双层上衣=夹袄、没有袖子的袄=坎肩、一段路程=一奔(beng)子、鸭子=扁嘴子、水蛭=蚂鳖、冬季房檐下的冰柱=冰磂子-琉璃、冰雹=冷子、稀饭=糊涂、蝈蝈=蚰子、蝗虫=蚂蚱-蚱蜢-蜢蚱-螽zhōng斯、蟋蟀=促织-趋织-蛐蛐-小突、蚯蚓=蜍蛋、童养媳=团圆媳、张开的大拇指和中指(或小指)两端间的距离=拃/揸zha、穿用过的衣物被褥等破旧布片=铺衬、加热食物的时候用的布=鬸/馏布子、纳千层底的原料=袼褙ge bei、把两个房间隔开的墙=隔山、鞋帮上用以系扣的物件=鞋襻xié pàn、蒸锅中的一种带网眼用以隔物的器具=箅bi子、彩虹=绛jiàng、小蓟=萋萋牙、栝楼guālóu =栝楼蛋、荆芥=荆菜、罗勒=香花子、南瓜=倭瓜、西葫芦-笋瓜子=熊瓜子、花生=落生、辣椒=广椒、虱子的卵=虮子、蜗牛=蟊(mao)牛、公牛=牤牛、母牛=獀牛、漏斗=聚沟、下雪结成的冰=流冰、牛=吽、国=guai、脚=juo、药=yuo、岳=yuo、疟nüè疾=发疟yào子。

4、代词或其他:那么=恁、干什么=弄啥、额外收入=外快、怎么着=咋着(必须连读发成一个音节zua)、尽管=情、在=kei、多儿=什么时候、无论=垂、要不是=杭莽采儿嘞、啦=来、呢=嘞、对=dei、一年左右=年把、一会儿=一小(连读成yao)会儿、故伦=故意、拉倒=去伙、从(介词)=沿儿、表示惊叹的叹词=乖乖、每天=见天、一天一天=成天天、去年=年时个、明年=过年儿、麦收后=麦罢、十月初一=十来一儿、除夕=大年三十儿、剩下=卯、今天=今儿个、上午=晌午、下午=后晌、中午=晌午头、白天=白儿嘞、夜晚=黑了-黑dei、昨天=夜个、昨天晚上=夜儿黑dei、刚才=间儿前儿、马上=就完儿、五月初五=五月当五、完蛋了=去球了、外孙称母之父=姥爷、外孙称母之母=姥姥、高祖父=老高儿-老阁、天祖父=老天儿-老先、义父=干达、义子=干儿、叔=小达、伯父=大爷、伯母=大大-大娘、叔母=婶、无子女=绝户头、父母呼女=闺女、父母呼子=孩、我=俺、姑娘=闺女、舅母=妗子、你们=嫩、连襟=一条杠子、相当于=朝、的=嘞、……的样子=布拉几。

5、声调:普通话:一声 → 中原话:三声, 普通话:二声 → 中原话:四声(特殊的四声), 普通话:三声 → 中原话:一声, 普通话:四声 → 中原话:四声。