作为一名陕西人,“陕西八大怪”是啥你一定知道,“长安八景”是啥你也可能知道,但是,你知道“八水绕长安”的“八水”说的是哪些吗?

从2018年4月开始,西安多位文化学者历时一年多,踏看八水流域,寻访人物100多位,行程5000多公里,拍摄了多达数千张的照片,用第一手实地勘查的资料向人们叙说了渭、泾、沣、涝、潏、滈、浐、灞等“八水”的古往今来。

行程5000多公里探访“八水”古今事

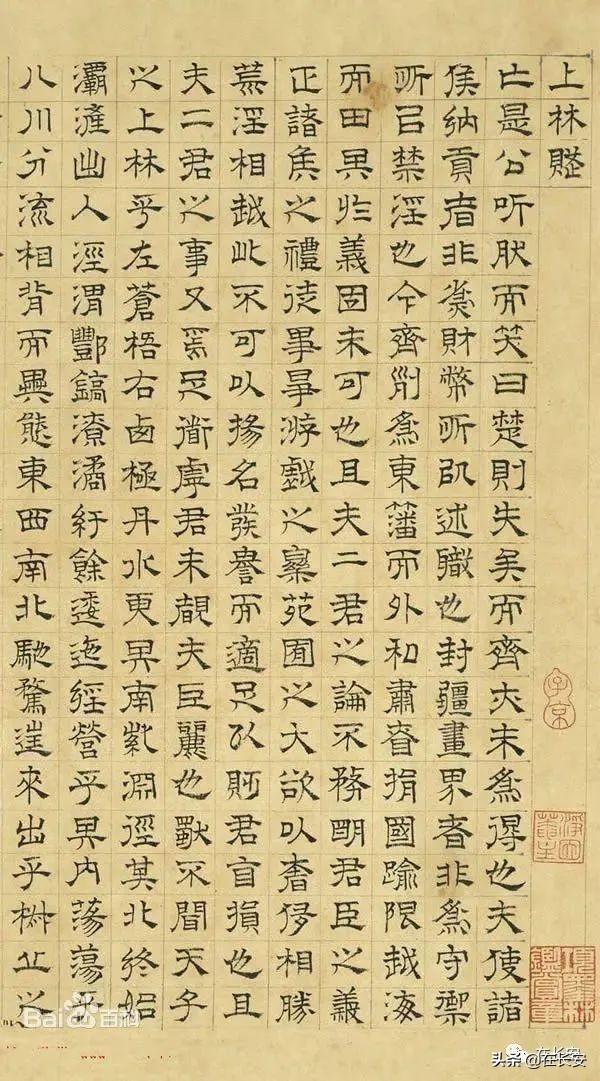

“终始灞浐,出入泾渭;酆镐潦潏,纡馀委蛇,经营乎其内。荡荡乎八川分流,相背而异态。东西南北,驰骛往来,出乎椒丘之阙,行乎洲淤之浦,经乎桂林之中,过乎泱漭之野。”这是西汉文学家司马相如在著名的辞赋《上林赋》中对汉代长安上林苑巨丽之美的描述。从此,就有了“八水绕长安”的说法,并经历代文人骚客的反复吟唱流传至今。

“从2018年8月编撰组正式启动,历时一年时间,有计划组织采风20多次,召开编前会、审稿会、采风座谈会6次,采访人物100多位,行程5000多公里,终于完成了这部书稿。”据《长安八水记》一书的主编李战民介绍,为了这部书,编撰组全体成员付出了艰辛的劳动,担负写作和图片拍摄的各位作者年龄都在50岁以上,大多数从小就是在这八水的河边长大,对流经家乡的河流充满了深厚的感情。作者周养俊是浐河东岸狮村人,从小跟着爷爷奶奶在农村生活,对一河两岸的陈年旧事记忆犹新,对现今的发展感同身受,他在承担浐、灞两水的写作中坚持走堤坝、下河床、探源头、访名人;作者解维汉是鄠邑区涝河边人,这次承担的却是泾、潏两水的写作,一条河在城南,一条河在城北,他是西安晚报记者出身,对这两水都不陌生,写起来游刃有余;作者高全成是大学教授,研究方向为区域经济学,为写好渭水,他查阅了大量的历史文献资料,初稿就写了3万多字,三易其稿方成压轴之作;作者王晓强是滈河边长安区五台街道人,除了参加集体采风外,先后走访亲友数十人,广泛收集资料,力求准确完整;作者李战民承担了沣、涝两水的写作任务,骑着单车多次奔波在沣河两岸;负责照片拍摄的王涛、王劲一,一个“管天”进行航拍,一个沿河进行拍摄,既各负其责又相互协作,拍出了多达数千张的照片,以保证优中选优。

“《长安八水记》全面展示八水流经区域的社会经济发展、民风习俗、名胜古迹、人文掌故、历史传说、生态文明现状,深刻揭示水与人们的关系。”西安文化学者周虎子说,这本书的内容是丰富的,不是简单的山水介绍,更多的是对八水的社会历史价值的分析,对建设生态文明价值意义的叙说,让人们知晓正因为有了八水绕长安的生态基础,才承载了千百年来厚重的历史和文化,才成了秦人的精神家园。

“泾渭分明”见证历史变迁

“一个‘渭’字,有水、有田、有人,体现了先民逐水而居、临水耕作、休养生息的全部影像。”西安财经大学教授高全成告诉记者,渭河发源于甘肃省定西市渭源县鸟鼠山,出西陇,一路翻山越岭,一路纳汇支流,奔腾向前。在陕西境内从宝鸡至潼关汇入黄河,全长502.4千米,流域面积67108平方千米,灌溉着两岸约9334平方千米良田,滋养着全省64%的人口、56%的耕地和65%以上的国内生产总值,被誉为陕西人民的母条河。

高全成说,渭河流域的历史变迁,就是人类蹒跚前行的写照。中国迄今发现最早的人类化石是1964年发现于蓝田公王岭、距今115万年至110万年前的“蓝田人”。他们沿渭河两岸“开疆拓土”走到60万年前的蓝田陈家窝、20万年前的大荔。华胥踩雷神脚印感应受孕,生伏羲、女娲“抟土造人”,在渭河两岸建城立寨,留下了8000年前的宝鸡关桃园、北首岭,甘肃天水秦安县大地湾,6000年前的半坡,4000年前的临潼“康家”和长安“客省庄”……

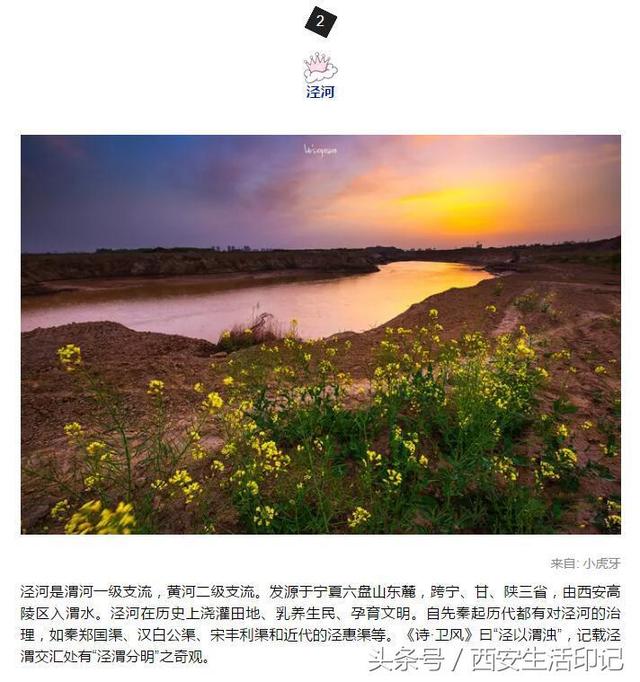

泾河是渭河最大的支流,泾河从宁夏六盘山发源,至西安市高陵区上马渡村汇入渭河,两河交汇处也成为著名自然风光“泾渭分明”处。因为“泾渭分明”这一成语,每年全国各地有众多热心游客专程赶来观看这一闻名遐迩的大自然奇观。“以往看到的图片中,泾河蓝莹莹的,渭河则昏黄混浊,差别很大。”2018年9月,高陵区水务局河长办负责人贾铉带高全成来到这里时,眼中看到的“泾渭分明”北岸两条河既没有那么清,也没有那么混,差别并不大。只见泾河从西向东缓缓流来,汇入宽阔的渭河向东流去,河岸设置有封闭钢丝隔离网。

难忘记忆中的涝潏

“甘河不甘是一怪,涝河不涝是二怪,水饺泡馍叫疙瘩,面盆捞面站起来,来客招待女锅台,兄弟分家父母拆,草堂井底雾气腾,火车到此再不开,神像不坐到处游,节衣缩食把房盖。”这是在今天的鄠邑区广泛流传的“鄂邑十大怪”民谣。内容涉及河流、饮食、民俗、待客、风景、交通等方方面面。其中“涝河不涝是二怪”说的是发源于秦岭、流经鄠邑区最长的涝河,流城面积最大,以前经常出现水涝,后来经过河道治理,很少发水成为涝灾。

在寻访涝河遗迹的过程中,长期从事旅游策划研究的李战民与住在太史桥桥头的赵女士交谈时得知,她娘家在县城西郊,嫁到县城西街已经快40年了,一直就住在太史桥桥头。涝河没有改道时,这里的风景可美了,尤其是夏天的夜晚,不论是在河边纳凉,还是坐在河边的石头上洗衣服,都是一种难得的享受。可惜这种情景只能留在记忆里,每次想起来就好像是昨天的事情。

在长安八水中,潏河是一条较短的河流,也是流淌在长安区境内的一条河流。潏河穿过的地带属于古老长安的核心文化区,具有深厚的文化蕴藏,流传着动人心弦的古老传说。它流过的地方,就是富庶的鱼米之乡。作家高亚平在《潏河记》中回忆童年时的情景:“我的家乡稻地江村在樊川的腹地,村南为小峪河,村北为大峪河,村西为太乙河,三水把我们村庄包围着,可以说,潏河惠及我们村多矣……”当年的生态环境令人倾慕,真好像世外桃源般闲适和惬意!今日的生态旅游同样让人称道,千亩荷塘、万亩桃花,成为西安市民络绎不绝前来游玩的地方。

盛满故事的沣滈

为探寻沣河的源头,2018年深秋,李战民和几个文友相约进入沣峪。沣峪是秦岭七十二峪之一,也是子午古道经过的地方。据记载,子午古道由长安沿沣河上行,越秦岭经宁陕、石泉达汉中。“沣河发源于沣峪,流至咸阳汇入渭河,全长82千米,流经10个乡镇、街道办事处,49个行政村,总流域面积1460平方千米。”李战民告诉记者,沣河流出沣峪口后,先后纳高冠河、太平河、洨河之水,成为渭河的最大支流。早在新石器时代,沣河流域就是原始人的理想栖息地。传说大禹曾经治理过沣河,不但《诗经》中有“丰水东注,维禹之绩”,《尚书》里也有记载。

滈河源于石砭峪河,而石砭峪河的源头又在哪里呢?大量资料显示,石砭峪河发源于牛背梁保护区的东北角“耍钱场”。据说“耍钱场”是因宋朝第一位皇帝赵匡胤在这里开设赌场而得名。史载,五代十国时期,由于战火连年,民不聊生,赵匡胤、赵匡义等为避难进入潼关。后赵匡胤又顺着秦楚古道来到牛背梁,看到牛背梁风光秀丽、景色宜人,便住了下来。这地方距长安城只有数千米远,每逢酷暑炎热,长安名士和一些公子哥都带着家人,揣着金银到这里避暑游玩。好赌的赵匡胤见有这么多有钱人来这儿,干脆就在这开起了赌博场。后来,赵匡胤当了宋朝开国皇帝,为纪念赵匡胤在这里开赌场要钱,有人就在这里盖起了一座漂亮的场院,修了一个雕花门楼,并起名叫“耍钱场”,一直沿袭到今。

灞浐相依成就国家级“生态区”

灞河,古名滋水,全长109千米,流域面积2581平方千米,发源于秦岭北坡蓝田县灞源镇麻家坡以北,流经蓝田县、灞桥区、未央区,在光泰庙与浐河交汇后向北入渭河。春秋时秦穆公不断向外扩张,称霸西戎后改其名为霸水,后来在“霸”字旁加上三点水,称为灞水。

灞河还有一条支流,名浐河。浐河、灞河合称浐灞或者灞浐。“浐河是从终南山的三条河里流出来的,先后在白庙村、嘴头塬的末端交汇,一路向北奔流而去,最后进灞河、渭河,入黄河。小时候,每从嘴头塬下经过,我总要停下脚步望远处的山,看近处的塬,端详脚下的水,就会想,是什么牵引着几条不知名的河汇合在一起。每想至此,总觉得是一种神秘的无法破解的力量给它们指引了彼此的方向。”周养俊说,自己的家就在浐河边,一直认为灞河太“霸道”,强占了浐河河道,还要把浐河纳为其支流,实在是不公平。灞河水量大,奔腾激烈,自然是老大了。也许是灞河的这种霸气,才彰显了它的特色。这两条河流汇合在一起,灞浐相依,使大西安有了国家级“生态区”。

,