编者按:在中国围棋规则演进史上,陈祖源老师必然是举足轻重的重要人物……陈祖源老师曾发表了《围棋规则新论》、《围棋规则演变史》等大量对中国围棋规则演进产生重大影响的学术文章。弈客也发表了陈老师的AlphaGo学习人类围棋思维成功是围棋对人工智能的一大贡献、规则逻辑与电脑逻辑等等卓有见识的规则讨论文。现继续呈现陈祖源老师在第四届杭州棋文化峰会上大会上关于世界围棋规则统一的论文报告的精华部分~

三、中国规则与日本规则的差异与其历史原由

1、两种规则的具体差异

我们都知道不论是中国规则还是日本规则基本还是一致的,差别是细小的,不影响对局比赛,这也是在理论争辩中处于下风的日本规则一方赖以冠冕堂皇地得过且过的理由。那么具体有哪些差异呢?

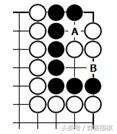

首先是粘劫收后,由于在梦百合杯决赛决胜局上柯洁以粘劫收后赢了李世石,中国规则与日本规则的这一差别被广泛的认识到了,但细节理解上仍然有不准确的地方。右图就是粘劫收后的示意图,如果到终局只剩下A、B两处官子时,黑最简单的下法是粘B劫,然后白A收后终局。但按中国规则就会想到先占A再打赢B劫则A、B两处均可得到。如果双方差别细微时A一子就可能有胜负逆转之别。但在日本规则下单官无目A点没有价值,粘劫收后没有意义。韩国网站当时报道:“如果按照韩国的数目法,那么李世石九段将以半目的优势获得胜利,但是中国的规则是数棋盘上的子和空,粘劫收后也是中国特有的规则,柯洁执黑半目获胜,李世石无奈告负。”国内说法也大致如此,只是有细心的人注意到韩国规则是贴6目半的,不粘劫收后7目也已经赢了,只不过中国规则贴3又3/4子(相当于7目半)才有粘劫收后之需要。这里需要纠正的是粘劫收后多得A一子,原来输1/4子(半目)加这1子就是赢3/4子(折合1目半),即李世石输的不是半目而是1目半。考虑到连很多职业棋手也在说赢半目,这是一定需要纠正的。

与柯洁以粘劫收后取胜相似的一幕曾经在20年前1996年的东洋证券杯决赛上出现过,只不过情况正好相反。当时世界棋坛唯一的两冠王马晓春在决赛中碰到了处于上升期的李昌镐。在1:1以后的第3局终局时出现马晓春可以粘劫收后胜的情况,但由于是采用日本规则马晓春遗憾的以半目告负。这一局的胜败成为了李昌镐崛起马晓春衰落的关键。二十年一轮回柯洁李世石以相反的情况重现这一幕,可见别看规则的一点点差异结果是意义重大啊!

中国规则与日本规则的另一实际差异是单方权利的单官。如右图是双活棋,但里面4个点黑已经不能着子否则就要死棋,而白可以选择下2子,如A、B。剩下来的2点才是公共点。也就是说这里白方有2子的单方权利。但按照日本规则且不说双活无目单官也无目,这2子就没有了。

中国规则和日本规则的差别还有其他一些表现,其中有不少暴露了日本规则的逻辑悖理自我矛盾的缺陷,日本规则方面无法不承认。真正的问题在于他们不愿意承认规则是一个体系,不愿意承认上面的粘劫收后等的差异与那些明显的无法争辩的缺陷源出同根。因此是采用中国规则还是采用日本规则,简单的说就是出现上面叙述的情况时怎么对待。

2、差异源于日本规则的逻辑缺陷

差异背后是本质,日本规则在本质上出了问题,差异只是表象。日本规则是数空的,因此在自己的空里着子是要损空减目的,这就导致了不能实证死活,这才是日本规则的命门。最著名的例子就是盘角曲四。盘角曲四劫尽乃亡,到棋局结束时补完劫材再开劫棋就杀死了。但在日本规则下补劫材要损目,怎么办?于是就规定不用补劫材直接判死。判死已经显示了规则的无能,何况如果棋盘上有双活这样的劫材是补不掉的,对局者有可以交换的选择权利。

其实不能实证死活的毛病并不是盘角曲四那样特殊情况才出现,简单的说如上图黑一子自然是不能活的,但如果黑不承认是死的,你去吃它需要下4个子,要减4目。也就是说局终棋盘上的死子只要硬挺着你要吃就减目。这自然是所有围棋人包括日本韩国都无法接受的。对此日本规则只好规定:

地中的对方的死子,没有必要将其围住后提取,可以不着手而直接提去。

“不着手”怎么就可以“直接提去”?“不着手”怎么证明它是“死子”。这种诡辩逃避式的说辞,只认逻辑的计算机是不认得的,是不可能做到的。因此网络围棋刚兴起时一些赖皮就是赖着不认死,电脑无能为力,成为网络围棋的一大通病。但人们对这个毛病的严重性认识通常不足,多少会有一种虽然有问题,但在情理上是清楚的,人干预一下还是可以解决的想法或者辩解。且不说这种辩解计算机是不认识的,因此计算机无法采用以此为基础的日本规则,即便是棋的本身只要逻辑有毛病,自我矛盾到连情理都无法解释的情况也是会出现的。我们先看一下日本规则中的一个著名特例“不提三目”,再深入下去就会明白了。

下左图即是日本规则中的所谓“不提三目”,即这里计算白方3目,不必在A位提。这个规定很蹊跷,如果是3目为什么不提一下实证呢?原来如果真提其实只有2目,读者可以自行验算并不复杂。倒是如果黑方愿意下在A位被白提倒扑,白方可得3目,但怎么能这样计算呢?那“不提三目”又何来呢?其实这也一直困惑着日本棋界,因为那是自古流传下来的传统。

古代传统当然是有道理的,先动手者吃亏谁也不会在这里下棋,但到了局终,别的地方已经无棋可下了时总要动手。如果都下到单官下完,白先动手结果如中间图,黑先动手结果如右图(请读者自证)。发现两个图最后完全一样,无论谁先动手,并没有什么吃亏的问题。也就是说这里什么事也没有。那么这1目之差是怎么回事呢?原来这里如果黑先下共8着棋,双方各4着;而如果白先下共9着棋,白5黑4,同样的结果,但白多下了1子,实际上是过程中多被吃了1子。也就是说这1目之差是由于双方着数不相等不平衡所致。流传下来的3目传统是按着数相等计的结果,或者说传统接受了数子规则的结果:这6个子白方得到了3个。由于着数只差1着这个例子表现不明显,欧洲的一位围棋规则研究者Matti silvola提出了一个极度放大的“不提三目”图如下:

这个图左边与下边对称,每一块都没有独立的活,白棋是直三,黑棋是聚六。重要的是无论是哪那一方先动手,结果都是一边黑杀白,另一边白杀黑。但按日本规则计算目数,也是谁先动手谁吃亏。类型和“不提三目”完全一样,只是要复杂得多夸张得多。

黑先动手如右图:黑1、白2、黑3在A位点入就可以吃掉下边的白棋。但是黑1白2后角上黑棋撞紧了一口气,白4提3子后,黑5来不及点C破眼,而必须B位紧气,白6在C位做眼活棋,则上面黑棋就死了。结果下边黑吃白后可得24目,而左边白杀黑后可得32目,32-24=8,结果是白棋8目,即黑吃掉的白棋14子比白吃掉的黑棋18子少4子,黑得不偿失当然不会去主动下。

但是白棋可以迫使黑棋必须这样下,白只要从D位开始紧气,黑棋当然不能坐视被紧死,等到气要不够的时候,还是不得不如图吃下边白棋,结果当然还是一样。但如按日本规则算目就有问题了:聚六的气特长,白从D开始紧气,黑吃掉,白再点入,如此反复,到黑棋必须开始黑1动手时,黑棋已经吃掉点进去的白棋15个了。如此,与前面相比,黑棋就多出15目,扣去空从5点减为2点,实际多了12目,成了36目,比白棋的32目,反而是黑棋多4目了。

于是:黑棋先动手白棋得8目,白棋先动手黑棋得4目,与“不提3目”一个类型,只是悖理得更离谱。怎么办?结果到底怎么定?在日本规则下这基本无解,根本说不清楚。规则如果不能解决出现的问题,那一定是本质上出问题了,这样的规则计算机当然无法接受。

其实不论黑先动手还是白先动手总是黑得一边白得一边,最后盘面形状是一样的,在中国规则下这个疑难根本不存在,什么问题都没有,那完完全全是日本规则自己的幻觉。这个幻觉是怎么产生的呢?原来这里的12目之差是因为聚六有12口气,白棋点入紧气时对应的黑棋少下了12个子引起的。仿照“不提三目”的道理,必须平衡补入这12目,结论应该是白棋“不下8目”,和中国规则下白多吃4子一样。于是我们明白了只要保证双方着数相等,“不提三目”就是正常的,“不下8目”也同样可以简简单单的解决。而这个道理当然应该是普适的,比如前面实证死活的白下4子提黑1子时,黑不下棋,着数不相等,应该也要下4子平衡来计算,则损4目也就没有了。盘角曲四补劫材也不损目了,实证死活也没有问题了。看通了“不提三目”背后的着数平衡,一通百通了。美国规则正是这样做的,它规定弃着视为弃子,“在整个对局过程中双方的着子数与弃子数之和必须相等”。

但如此一来前面说的粘劫收后和单方权利单官也和中国规则一样了。因为粘劫收后同时对方少下2子,平衡进去2目正好是从输半目到赢1目半。至于单方权利单官,那2着对方也需跟着平衡,结果也有价值了。也就是说日本规则逻辑缺陷的根源是在比空规则下需要着手平衡,但着手平衡了结果也就等于是中国规则了。

3、差异的历史原由

大家都承认围棋是中国发明的,日本的围棋传自中国。上世纪中日围棋交流时期日本围棋界曾经津津乐道的一句话:“中国是围棋的生母,日本是围棋的养母。”在说到关于围棋传入日本的历史时有一段经常被引用的资料:日本享保十二年(1727年)正月,日本四大棋家掌门人本因坊道知、井上因硕、安井仙角和林门入签署了一份合约,一开头就是“围棋创自尧舜,由吉备公传来”。 吉备公是日本著名的遣唐使吉备真备。既然日本的围棋传自中国,那么日本的围棋规则当然也传自中国,显然现在日本使用的比空的日本围棋规则也是传自中国,传自唐朝。事实上日本围棋原来也是有座子的,从双活无目来看原来日本的围棋也是要扣眼位的,这些都是大约在16世纪末17世纪初被改简化的,日本棋界一直视其为一种进步。

笔者详细的考证了唐宋时期中国的围棋规则,证明那时中国围棋就是死子回填后数空的,和现在的日本规则一样。也就是说日本规则其实还是中国人创造的中国的规则。但大约在明朝中叶以后中国改成数子规则了。这个更改的原因虽不能明确的考定,但大致应该是明代中叶以后围棋进入市井社会,彩棋、赌棋流行,竞技性竞争性发展,对胜负结果准确性要求提高,为了避免纠纷争议,舍弃了虽然简单但却容易出毛病的比空规则,回归到数子的本来。但即便是唐宋的比空规则本来也是没有本质缺陷的。它要求双方着数相等,在等子条件下比空。遗憾的是日本围棋在长期流传的过程中把“等子”条件给丢失了,这才造成日本规则的带有本质性的缺陷。关于这一部分考证见附件2《围棋的两种规则的历史由来》。