最近,教育局组织青年老师进行赛课,课题为中外历史纲要上册第25课《人民解放战争》,我徒弟被选上参加这次大赛,向我问计,我自然还是得承担起指导责任,向他提供了我的思考。

课标要求了解全面内战的爆发及人民解放战争的进程,分析国民党政权在大陆统治灭亡的原因,探讨中国共产党领导人民取得中国革命胜利的原因和意义。

在课标要求中,“人民解放战争的进程”在初中教材中已经有了比较详细的阐述,我的建议是略讲,突出人民解放战争中国民党统治灭亡、中国共产党取得胜利的原因分析。

思路分析本课教材内容相当多,从教材P147到P153,共四目:争取和平民主的斗争;全面内战的爆发;国民党政权的统治危机;新民主主义革命的胜利。第一目是战争的背景;第二目是战争防御阶段;第三目国民党在内战中所出现的危机;第四目是共产党在战争中不断胜利。

我向他建议了两个思路:

第一种思路:以教材三幅地图,另增加一幅防御阶段的地图,一幅战略反攻地图作为主线,从《抗日战争胜利后国内形势图》谈第一目“争取和平民主的斗争”;以《全面内战的爆发》图讲述第二目战争的爆发;《解放军挺进中原》讲述共产党的反攻;《三大战役》《渡江战役》两幅图分析战争走向胜利,最后再分析国共两党成败的原因。确立主题《五幅地图解读人民解放战争》,这种思路太注重战争进程了,与教材设置以及与初中衔接上存在矛盾重复之处。

第二种思路则紧扣教材最后两段,来个倒叙的方式。学生都知道战争的结果是共产党取得了新民主主义革命的胜利,国民党丧失了大陆的统治权,所以,从一开始就引导学生分析国民党为什么丧失政权、共产党为什么能取得胜利,重构教材主题为《从民心向背看人民解放战争的胜利》,以“道路的选择孰是孰非?”“战时统治孰得孰失?”“战争结局孰成孰败?”作为分目进行教学。

两种思路我当然自己更倾向于后一种。在这也尝试自己设计一下这一课,供大家教学时参考。

一、导入:

1945年,十四年抗战最终以日本的无条件投降而结束。蒋介石作为领导中国抗日战争的领袖在重庆、南京、上海受到了热烈的欢迎,并有很多社会人士将他称为“大英雄”,甚至打出了蒋主席万岁的横幅。(出示蒋介石在重庆、南京、上海等地受欢迎的照片)从这些图片中,你能得出什么结论?(蒋介石威望大增,人民对蒋介石国民政府充满期待。)

但是,短短的几年时光,这个备受人民期待的政府却丧失了政权,逃到了台湾,这是为什么呢?(得民心者得天下,失民心者失天下)出示教材标题,我们这节课就从民心向背来看看人民解放战争的胜利。

二、新授:

1、道路的选择孰是孰非?

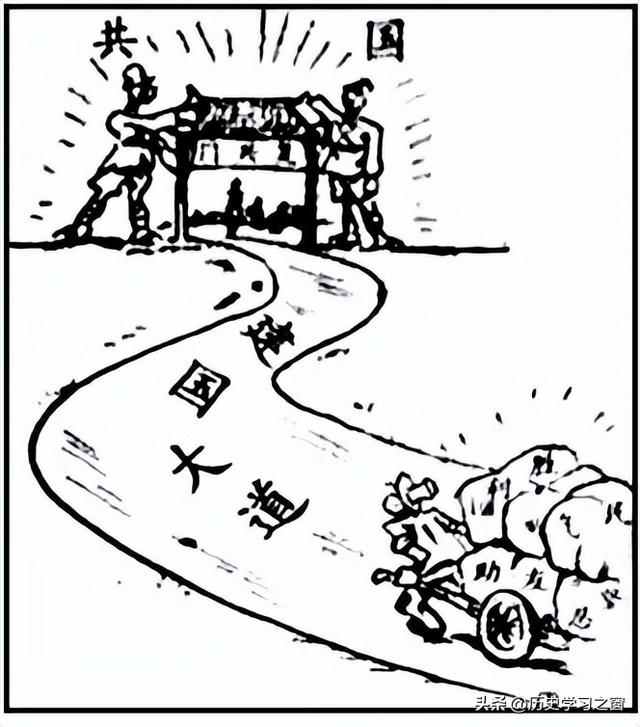

出示漫画:1945年《端赖合作》

提问:1、这幅漫画反映了什么主题?

2、你是如何看出来的?

(主题:抗战胜利前后国人对和平前景充满期盼;理由:1945年、漫画标题《端赖合作》、图片上的文字“国共”“复兴门”“建国大道”等信息;端赖的意思是只有、唯有依赖,更说明人民希望国共合作,共谋建国复兴大业的期盼)

提问:那么,国共两党有没有顺应这种民心民意,有没有选择和平建国的道路呢?学生阅读教材,找出国共两党的建国方针。从这两个方针中,哪个顺应民心哪个逆民心?

提问:不知道大家注意没有,教材对国民党的建国方针,用的是:打着“和平建国”的旗号?为什么?(不是真的想和平建国),有什么表现吗?(重庆谈判),带领学生分析重庆谈判国民党的目的(地图:拖延时间、加紧运送兵力,将战争的责任推向共产党)。那蒋介石的目的达到没有?共产党如何应对的?(接受邀请、达成《双十协定》、推动政协会议的召开,展示了共产党和平民主的诚意,赢得了政治上的主动,获得了民主党派的支持:学思之窗——民主党派的建国主张:自由和平,对中共主张的认同。)

教师讲述:在共产党和民主党派的共同推动下,1946年1月召开了重庆政治协商会议,并通过了和平建国纲领案等五项协议,国家发展向着人民的期盼方向发展。国民党甘心自己的方针失败吗?所以,很快就做出了另一个逆民心的选择:六届二中全会否决了这些协议。

2、战时统治孰得孰失?

(1)战争过程

a.略讲,用时间轴,1946年6月——进攻中原解放区;1947年3月——重点进攻陕北、山东解放区;1947年6月——千里跃进大别山;1948年9月——三大战役;1949年4月——渡江战役,攻占南京

b.内战前后兵力对比(P149\P151史料阅读),

思考:这种变化是哪些因素导致的呢?(学习聚焦:国民党的倒行逆施导致经济、政治困局)

(2)国统区的危机

学生阅读教材P149总结归纳,经济困局:滥发纸币,通货膨胀,物价飞涨,民不聊生;政治困局:反动政策、巧取豪夺,信誉一落千丈(伪国大召开、第二条战线)

(3)解放区的生机

A.土地改革赢民心

B.政权建设合民意(七届二中全会:“两个务必”)

3、战争结局孰成孰败?

阅读教材最后两段,进一步成败的教材表述,及新民主主义革命胜利的意义。

三、课堂总结:

《孟子·离娄上》“得天下有道,得其民,斯得天下矣。得其民有道,得其心,斯得民矣。得其心有道,所欲与之聚之,所恶勿施尔也。”教师进行简单的解读。

四、作业:

课后问题探究:阅读上述材料,探究中共中央发布“五一”劳动节口号的时机和意义。