3月20日,中华遗嘱库天津分库在其位于我市和平区社会组织孵化中心的办公地点一楼大厅,举办“中华遗嘱库八周年庆典新闻发布会”,发布《2020中华遗嘱库白皮书》(以下简称“白皮书”),向社会全方位解读遗嘱大数据,并对新冠肺炎疫情背景下社会对遗嘱的接受程度的变化、民法典实施对遗嘱服务的影响等问题进行了探讨。同时,白皮书还通过对北京、天津、上海、重庆、广东、江苏等地数据的详实分析,全面呈现全国遗嘱大数据以及各地特点。

据了解,目前我国60周岁及以上人口已达2.6亿人,约占总人口的17.5%,中国社会老龄化程度正持续加深,老龄化趋势不可逆转。

自中华遗嘱库2013年启动以来,遗嘱咨询量逐步上升趋势明显,共登记保管遗嘱190866份。

从国家统计局公布的数据看,全国法院2017年到2019年一审继承案件收案数为117937件、141134件和143580件,其中遗嘱案件分别为6006件、6521件和6872 件。遗嘱案件占继承案件比例不足5%。

去年遗嘱咨询办理数量不降反升

中华遗嘱库是由中国老龄事业发展基金会和北京阳光老年健康基金会于2013年3月21日共同发起主办的公益项目,是中国遗嘱专业服务的开创者,通过遗嘱咨询、起草、订立、登记、保管等成体系化的服务,促进家庭和谐、避免家庭纠纷,是社会公共服务体系的创新尝试。

截至2020年12月31日,中华遗嘱库已向社会提供遗嘱咨询25.6万人次,登记保管了19万份遗嘱,目前已生效遗嘱共计954份。

中华遗嘱库天津分库数据显示,天津遗嘱库自2015年6月成立以来,共接待咨询3.1万人次,登记保管遗嘱2.5万份。

2020年受新冠肺炎疫情影响,中华遗嘱库暂停线下服务两个月,但全年遗嘱咨询办理的数量不但未受到负面影响,反而出现了一定比例的增长。

从白皮书数据上看,2020年咨询办理遗嘱人数比2019年增长了12.15%。其中最高峰3月份咨询量达到6201人;疫情形势最严峻时,每天线上咨询量达400人次,其中医护人员和社区工作人员、志愿者的咨询量增加不少;咨询人群中,医护人员、专业技术人员、公务员、企业高管的职业占比分别为21.51%、20.42%、17.66%、13.33%;咨询办理遗嘱人群集中在华北、华南地区,占比分别为30.02%和20.98%。

疫情影响了人们的行为和观念。根据数据显示,咨询办理遗嘱人中认为“即便没有疫情,也会提前立好遗嘱”的占59.4%,认为“因为疫情的原因,才想到要提前立遗嘱”的占40.6%。不少咨询者表示“面对来势汹汹的疫情,承受生死考验的不只是医护人员,对于‘你不知道意外和明天哪个先到来’这句话,每个人都有着比平常更深的体会”。

立遗嘱者趋向年轻化

白皮书显示,“90后”人群立遗嘱增加了更加丰富的财产种类。从分配财产的内容中可以看到,81.61%立遗嘱的“90后”处理的是银行存款,71.54%涉及房产。与其他年龄段不同的是,“虚拟财产”的纳入和安排成为一个突出特征:支付宝、微信、QQ、游戏账号等虚拟财产是“90后”遗嘱中常见的财产类型,其次为证券基金。

白皮书数据显示,2013年至2020年间,中华遗嘱库咨询量有逐步上升趋势,遗嘱观念逐步在国人心中得到认同,总体登记保管量占总咨询量比例达75.57%。

“随着人们遗嘱观念的变化,遗嘱越来越被大众所接受,特别是越来越多的年轻人已经提前立遗嘱、做好财产规划。”据中华遗嘱库天津分库创始人周立莹主任介绍,通过白皮书对遗嘱数据的分析,无论是中华遗嘱库还是其天津分库,近年来均呈现立遗嘱人群平均年龄逐步下降、遗嘱人年龄趋向年轻化的情况。

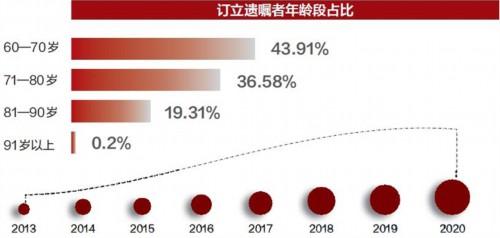

数据显示,7年多以来,在中华遗嘱库立遗嘱的人群平均年龄从77.43岁逐步下降至69.87岁,遗嘱人年龄趋向年轻化。2013年至2020年间,订立遗嘱人群年龄段集中在60岁至70岁之间,且该年龄段比例逐年上升,已成为老年人订立遗嘱的“主力军”,订立遗嘱者年龄段在60—70岁、71—80岁、81—90岁和91岁以上的比例分别为43.91%、36.58%、19.31%和0.2%。

立遗嘱人群呈年轻化趋势这一情况,在天津尤为突出。

根据天津遗嘱库的数据,2017年至2020 年,天津地区立遗嘱人群总体以60岁至70岁为主,且比例逐年上涨,以2020年数据为例,订立遗嘱者年龄段在60—70岁、71—80岁、81—90岁和91岁以上占总体立遗嘱人数的比例分别为62%、26.55%、11.39%和0.06%。天津60岁到70岁订立遗嘱人数的比例远远高于全国平均水平,较2017年增长了18.52%,说明天津老人接受遗嘱这种新事物的能力更强,需求量也更大。天津地区立遗嘱人群主要处分的财产以不动产为主,保持在99%的水平线;银行存款类财产则仅次于不动产。

此外,白皮书显示,“80后”订立遗嘱的人数,每年呈上升趋势。在2017年,共有73名“80后”在中华遗嘱库订立遗嘱,到了2020年,“80后”订立遗嘱总人数达到503人,短短4年时间,翻了将近6倍。其中,2020年比2019年增长了2倍多。据中华遗嘱库管委会主任陈凯分析,该数据暴涨,与2020年暴发新冠肺炎疫情有一定关系,“‘80后’作为社会的中流砥柱,肩负着家庭、社会等巨大压力,使得他们不得不思考及早订立遗嘱。”

从数据上来看,“80后”的遗嘱中,有97.23%是涉及房产,存款为其次。另有调查发现,“80后”人群较有投资理念,有13.16%的遗嘱涉及公司股权,15.89%遗嘱涉及证券基金,这个比例远超其他年龄段的人群。专家分析认为,“80后”订立遗嘱的原因主要是“避免财产下落不明”和“照顾家人”。

白皮书还显示,截至2020年底,已有553名“90后”立下遗嘱。据统计,2017年,有55名“90后”在中华遗嘱库登记保管了遗嘱;2018年这个数字是123;2019年,人数为166人。

“在天津遗嘱库,立遗嘱人中最年轻者30岁出头,是一名‘90后’。”周立莹说。白皮书显示,“90后”人群立遗嘱增加了更加丰富的财产种类。从分配财产的内容中可以看到,81.61%立遗嘱的“90后”处理的是银行存款,71.54%涉及房产。与其他年龄段不同的是,“虚拟财产”的纳入和安排成为一个突出特征:支付宝、微信、QQ、游戏账号等虚拟财产是“90后”遗嘱中常见的财产类型,其次为证券基金。

针对为何“90后”立遗嘱人中71.54%拥有独立住房的问题,陈凯表示,在实际工作中,他发现这部分“90后”的父母买房挂在子女名下的现象很普遍,还有的父母甚至会将自己的部分股权挂在子女名下。“这也是这些人要订立遗嘱的重要原因──防止自己发生意外财产旁落,还有一个主要原因是避免财产下落不明。”陈凯说。

值得关注的是,“00 后”也开始立遗嘱了。数据显示,截至2020年12月31日,在中华遗嘱库订立遗嘱最年轻的遗嘱人是 17 周岁(法律规定年满 16 周岁以上、有自己的劳动收入为主要来源,视为具有完全民事行为能力人)。

财产给子女继承比率逐年下降

优先保障配偶晚年生活

白皮书数据显示,2013年至2020年间,遗嘱中所涉及的继承人多为配偶或子女;“子女直接继承”的比例逐年下降,而“配偶先继承,子女后继承”的比例逐年上升,说明群众开始普遍意识到要优先考虑保障配偶的晚年幸福生活。

天津的数据也表明了这一趋势。白皮书显示,2017年至2020年,天津地区立遗嘱人群的遗嘱在分配方案上,配偶和子女是主要继承人。从数据可以看出,遗嘱人选择“配偶先继承,子女后继承”的分配方案有上升的趋势,选择“子女直接继承”的分配方案有所下降,选择“其他分配方案”的人群比例逐年上升,表明分配方案的选择上更加合理化、多样化。周立莹对此表示,现在很多市民的法律意识在不断提升,更懂得保障自己的权利:先保障配偶的生活,最后再给到子女。

陈凯表示,民法典引入了“居住权”这一概念后,市民既可以通过订立遗嘱的方式确定房产分配给子女,防止因为配偶在自己去世后再婚导致财产外流,同时也能通过遗嘱设立“居住权”,保障配偶在自己去世以后依然能享有居住权,防止子女提前卖房,可谓一举两得。

再婚、离异家庭立遗嘱渐成“刚需”

白皮书数据显示,随着人们对婚姻的选择更趋于多元化,再婚家庭和离异人群渐成立遗嘱人中的“刚需人群”。

周立莹介绍说,2017年至2020 年,天津地区立遗嘱人群的婚姻情况多数集中在已婚(均一次婚姻)状况;离异人群订立遗嘱的比例上涨较为明显,其他人群分布比例基本保持稳定。

中华遗嘱库的情况也是类似。2020年,60周岁以上立遗嘱人群中已婚比例为71.91%。与立遗嘱人的婚姻状况数据相呼应,中青年立遗嘱人夫妻同立遗嘱的比例也要远远低于老年群体的同一数据。陈凯对此介绍,单方订立的通常为单身人群或再婚家庭,而再婚家庭一般情况比较复杂,在双方意愿不一致的情况下,同立的可能性就比较小。

房产非公证继承受欢迎

据周立莹介绍,自2016年房产继承取消强制公证后,直接办理继承过户的人变多了,不动产登记新规的出台让更多人从中受益。

根据中华遗嘱库与《中国不动产》杂志联合调查显示,2016年以来,天津全市继承过户房产数量维持在每年1万余件,但无论是公证继承过户,还是法院判决过户,其中遗嘱继承的数量均超过了法定继承的数量,说明天津市民的遗嘱观念较强,对遗嘱予以充分的重视。

但房产非公证继承过户的方式在给老百姓带来便利的同时,也有如继承人的范围、遗嘱的效力、遗嘱的真实性等难点问题,给不动产登记实际工作带来了不少困扰。为推动这一领域便民利民工作的开展,中华遗嘱库与中国法学会法律文书学研究会、《民主与法制》杂志、《中国不动产》杂志等单位发起联合征文活动,即日起向相关领域的专家学者和从业人员征文,并在此基础上开展相关学术和实务研讨活动,以期汇聚行业智慧、博采众家之长,为不动产继承登记尤其是非公证继承登记工作探索创新路径,提供多元化选择。

订立遗嘱更多选择

打印遗嘱 文盲遗嘱问世

“今年1月1日民法典实施后,老百姓在订立遗嘱的方式上有了更多的选择。”周立莹告诉记者,“打印遗嘱”是民法典确认的一种新的遗嘱形式。在登记过程中,登记人员会根据遗嘱人的意愿,打印出遗嘱文本,再由遗嘱人签字确认,并且有两名见证人在场见证。同时,通过人脸识别、录音录像、精神评估、指纹采集、文档扫描、司法备案等技术手段,形成完整的证据链,以确保订立的遗嘱是真实、合法、有效的。遗嘱人最快可以在40分钟内完成遗嘱登记全过程,比之前的自书遗嘱提高了至少3倍的速度。打印遗嘱出台后,对于书写困难的人士来说,订立遗嘱更加方便。

“目前,天津遗嘱库已登记保管1563份打印遗嘱。”据周立莹介绍,打印遗嘱出台后,天津遗嘱库订立该项遗嘱者的年龄段分布情况为:60—70岁,969人;71—80岁,415人,81—90岁,178人,91岁以上,1人。

同时,中华遗嘱库还创新了“盲文遗嘱”“文盲遗嘱”“录音录像遗嘱”的登记服务,以满足盲人、视觉障碍、书写障碍、识字困难等有特殊需求的人群。

目前,天津已为一名89岁高龄的文盲老人完成遗嘱订立,而且完成了遗嘱证的颁发。

天津遗嘱库工作人员孟宪文向记者讲述了自己给这位大娘办理“文盲遗嘱”的过程:“这位大娘只会写自己的名字,她想把个人财产只留给实际赡养她的子女。像这样的服务对象,如果用有文化水平的人的方式办理遗嘱,很可能导致遗嘱无效。因此,这类人群需要用适合他们的方式来订立遗嘱。”

孟宪文说,为了市民权益得到有效保护,中华遗嘱库在2020年特地研发了适用于文盲人群订立遗嘱的方法,来帮助不识字的老百姓订立遗嘱,“这套体系特别为这类人群在录音录像环节进行了相关设计,简短明了、便于引导,最重要的是合法、有效。”

孟宪文也坦言,这类人群订立遗嘱的前提是其必须具备记忆和反应的能力,而且要做好比一般人群完成过程相对复杂的思想准备。“不过,当为那位大娘终于办理好所有手续后,大娘连声对我们说‘你们做的遗嘱很专业,我现在终于踏实了’,这让我们顿时觉得一切辛苦都是值得的。”

遗嘱库创新家庭保护服务

据了解,随着民法典的实施,中华遗嘱库还新增了“家庭财产协议登记”“遗产管理人”“安心都护”“监督服务”“遗嘱信托”等新型“家庭保护”服务,让服务对象的财产保护需求更多样化。

截至2020年12月31日,中华遗嘱库已登记保管了11份遗嘱信托。其中,天津遗嘱库完成了全国首例慈善遗嘱信托的订立。

据周立莹介绍,这名服务对象40多岁,未婚、无子女,到天津遗嘱库咨询时表示希望有人帮自己在过世后变卖房产,并将变卖后的现金捐赠给某基金会,还要监督某基金会对这笔钱的使用情况。对此,天津遗嘱库作为其遗嘱订立方和遗嘱执行人,一方面根据委托人的意愿订立并保管遗嘱、起草信托协议,另一方面负责将来在其身故后,清点和接管委托人的遗产并变卖,将变卖后的现金捐赠给委托人指定的某基金会,还要担任遗嘱的执行人,监督某基金会对这笔受益金的使用情况,“目前该信托已订立完成,这充分说明了遗嘱信托不是所谓有钱人的专属,普通老百姓也能设立遗嘱信托。”

新的问题

建议设立遗嘱检视程序

陈凯表示,民法典删除了公证遗嘱效力优先的规定,老百姓订立遗嘱有了更多选择,但也导致了新的问题。

“一个人可能在不同时期在公证处、律所、中华遗嘱库和司法所等各类不同机构订立多份遗嘱,当这个人去世时,如果法院、公证处、房地产登记中心未进行遗嘱检视就办理相关继承手续的话,很可能遗漏了某一份遗嘱,可能导致遗产处理的严重错误。”陈凯说。

他建议,借鉴大多数国家遗嘱检视的做法,人民法院、公证处、房地产登记中心在处理遗产继承事务时,首先进行遗嘱检视。同时,遗嘱库与公证处、司法所、律师共同搭建信息共享平台,打破信息“孤岛”,并在此基础上打造覆盖全领域、全体系的继承服务体系。

作者:姜凝

来源: 天津日报

,