如何育儿,对每位父母、每个家庭来说都是最大的难题。近日,英国《卫报》的记者奥利弗·布克曼发表了一篇长文,在文章中,这位爸爸分析了欧美最主要的两大育儿理论学派,并回顾了欧美育儿理论的历史发展。他觉得,这些主流的育儿指南就跟心灵鸡汤一样,给现代家长挖了坑。

相比其他生物,人类都是早产儿。在出生几个小时之内,羚羊宝宝就能摇摇晃晃地站起来;一天大的小斑马就能逃脱鬣狗的追捕;刚在沙滩上孵化的小海龟就能找到通向大海的路。但是,刚出生的人类宝宝,甚至不能自己把头抬起来,连打嗝都可能需要别人帮忙。把一个三个月大的婴儿肚皮朝下放着,他甚至不能自己翻身,除非你想把他翻过来,而同样年龄的狮子已经在学着捕猎了。更别提仅有一天大的宝宝了,他只能躺在原地动弹不得,如果是在野外,他可能已经成为了同样只有一天大的小狮子的猎物,虽然人家小狮子还长着乳牙。

我们早已知道,婴儿期的人类如此无能,是因为我们的大脑,虽然它让我们成为了地球上最聪慧的哺乳动物,但它实在是太大了,如果在子宫中就发育完全的话,将会无法通过母亲的产道。(最近,认知科学家还推测,随着进化,人类在婴儿时期会越来越笨拙无用,因为如果自然选择偏好更大的大脑,那么人类在出生的时候就得给未来留下更多的发展空间。)这就是为什么人类要学着养儿育女:因为婴儿和成年人的区别实在是太悬殊了。如果要跨越他们之间的巨大鸿沟,我们有理由相信,家长需要承担许多特殊工作,才能完成这一艰巨的任务。这也是为什么育儿手册——成千上百的育儿手册,反映了人们在不同时期,从各种不同角度,对自己可能会搞砸自己孩子未来的千万种顾虑。

当15个月前,我的儿子出生的时候,我非常有自知之明地知道,我不知道怎么养孩子,但我觉得自己应该看得懂各种育儿指南。我曾经长期撰写一个关于心理学和鸡汤产业的每周专栏,为此读过太多太多通俗心理学方面的书。我甚至还给自己和其他与我一样的读者写过一本书,批评主流的心灵鸡汤中那些太过夸张的功效。在我妻子怀孕期间,我点开了亚马逊上的“育儿类畅销书:婴儿时期”列表,天真地以为我可以轻而易举地选出两三本书,然后取其精华去其糟粕地学习一些科学的育儿方法,以备不时之需,而不是一头钻进一本书中或是迷信某个大师。毕竟,我知道这种建议类书籍常常互相矛盾,或者自相矛盾,我不应该把它们太当真。我也明白,人生的问题没有唯一的答案,试图去寻找这唯一的答案不仅是徒劳,而且会让自己陷入恶性循环,因为想把某一本书的幸福箴言完美地付诸实践往往只会带来更多的焦虑,最后,你不得不再求助于另一本书,来消除前一本书的不良后果。(我自己写的书《解药》讲的就是,总告诉自己要往好处想常常会让自己更沮丧,压力更大。)

这些我都懂。但是我没想到的是,育儿指南行业竟然如此狡猾,它们瞄准了人们为了照顾孩子最睡眠不足的绝望时刻,瞄准了人们人生中最重要的责任开端,然后建议道:有可能,只是有可能,在这些书的字里行间藏着育儿的真谛,你孩子的幸或不幸都取决于此。最令人拍案叫绝的是,育儿指南能在最多疑的读者群中取得成功,因为你根本不需要让读者相信真的存在育儿真经,你只要能让他们为了自己孩子未来可能的幸福,花掉相比之下不值一提的10.99美元就可以了。想想,如果你给孩子的幸福只需要10.99美元,哪个禽兽会拒绝呢?

然后,说好的只买两三本书,很快就变成了六本、十本,最后变成了23本。哪怕我还没开始犯困,这23本书的标题都已经开始互相混淆:《宝宝之书》、《告诉你宝宝的秘密》、《街区里最快乐的宝宝》、《健康睡眠,快乐宝宝》和《心满意足的小宝宝》。(它们的封面设计更相似,我估计这些封面设计师如果聚在一起开个会的话,时间不会超过几秒钟:“不如就在封面上放张宝宝的照片吧?”)

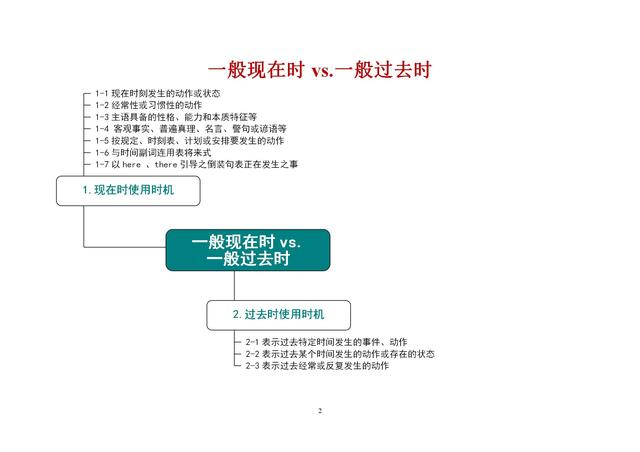

驯孩师与自然主义

所有的育儿书中都洋溢着一种快乐的迷之自信,这也难怪,因为读者买这些书的目的就是希望自己也能吸收一些育儿大师们令人春风拂面的自我肯定。但是,尽管每本书都各有各的信心,很快我就发现,现代的育儿指南中有两个水火不容的阵营:

一方面,有一群育儿大师,我把他/她们称为“驯孩师”,告诉我们要尽早让新生儿习惯严格的作息安排,不仅因为没有严格的安排会让孩子们感到不安全,也因为这样孩子们才能被无缝衔接入家庭原本的生活节奏,让其他家庭成员得到充足的睡眠,早点回去上班。“驯孩师”们似乎在说,我们生活的世界就是如此繁忙而有规律,做父母的挑战是让婴儿们早点适应它。

另一方面则是秉承自然主义的家长。对这些家长来说,作息表,还有父母必须回到的工作岗位,都是现代世界腐蚀了父职母职纯洁性的证明。唯一的办法就是效仿发展中国家的原始部落或者史前时代中人类的育儿状态。在持这类观点的人眼中,原始部落和史前时期的人类似乎没什么区别。

我买的书中也有一些拒绝把自己的观点归入某一个阵营的,但恼火的是,它们又说,两种方法论都要同时使用:《海蒂育儿大百科(0-1岁)》(What to Expect:The First Year)这本书告诉我,在孩子十个月大的时候,我们应该“每天给孩子1/4到1/2杯量的奶制食物”和“1/4到1/2杯量的蛋白质食物”,但同时“不要太计较量的多少”。(还有一类书是专门给刚当爸爸的人写的,但是鉴于这些书中除了一个接一个的关于胸和啤酒的段子之外没什么实质性的内容,我在这篇文章中决定就不提它们了。)

在没有科学证据支持的问题上,两个阵营之间的争论最多。在网上的论坛里,两方的论战在“让孩子自己哭到睡着是正确选择还是虐待孩子”这个问题上达到了高潮。其实我一开始有点搞不懂为什么家长们都这么情绪激昂:难道你们不是应该忙着管自己家孩子吗?为什么如此执着于别人怎么管明明跟你没有一点关系的孩子?

但是,当你终于意识到育儿指南的本质并不是(甚至也不主要是)教你养孩子的时候,各种关于养孩子的不解之谜也就随之烟消云散了。育儿指南的存在反映出的只是一种渴望,不仅仅是家长的渴望,而是一种把生命中的各种不确定性都控制在我们手中、从而让生活更美好的渴望。对我们成年人来说,预见未来已经没什么用处了,但是一个新生儿的降生让我们重新陷入幻想。育儿手册和各种成功学、心灵鸡汤没什么两样,只不过它的对象不是那个让你都束手无策的自己。

但是,任何自称育儿大师的人都得承认:没人真的了解婴儿是什么。对那些突然从医院被赶回家,手足无措地面对一个脆弱的小生命的家长们来说,这个问题再显然不过。但其实那些所谓的“大师”并不比家长们高明许多。

首先,因为婴儿时期存在被弗洛伊德称为“婴儿期遗忘”的现象,没人长大后还能回忆起自己在襁褓中是什么样。其次,如果想要对婴儿们做一个对照实验,来比较不同育儿方式的优劣,是不符合科学伦理的;而在现实生活中,我们又几乎无法对各种可能发生的事控制变量。母乳喂养真的会有影响孩子一生的神奇功效吗?还是说这些神奇功效是因为婴儿有一个年龄较大、受过良好教育、收入更高因此也更有可能母乳喂养的母亲呢?(各种天真的育儿专家,比如《心满意足的小宝宝》的作者、著名的“喂养日程女王”吉娜·福特,她因为提出一套严苛的喂养小宝宝的时间表而备受争议。针对她的指责也挺不公平的,虽然福特压根儿没当过家长,但其他仅仅生养过两三个小孩的专家也并没比她有经验多少。把在自己身上起效的方法当作普适方法是不少心灵鸡汤和成功学的特色,但这种思维在育儿指南中达到了巅峰。)

“喂养日程女王”吉娜·福特

“孩子是你最熟悉的陌生人。”哲学家、发展心理学家艾莉森·高普尼克这么说,而婴儿则是最最陌生的。举个例子:婴儿到底是聪明还是笨?很显然,婴儿几乎什么都做不了,但是,根据高普尼克所说,“科学和常识都告诉我们人类在婴儿时期的学习能力是一生中最强的。”所以说婴儿很愚蠢似乎也不恰当。

在我刚当爸爸的最初几个月,没有什么比家里多了个新成员更让我不习惯的了。儿子从哪来?他在这做什么?每次凌晨三点坐在摇摇椅上哄儿子睡觉的时候,我都不禁思考:到底发生了什么?但是没有答案,只有无尽的惊奇。不仅仅是因为我无法知道他在想什么,更因为我无法想象他无法用语言表达,但每分每秒都在经历的新奇感。无怪古往今来的无数哲学家都忽视了“儿童”这个命题,因为他们根本无法解答:高普尼克指出,在一本20世纪60年代中期编纂的哲学百科全书中,竟然没有一条关于宝宝、婴儿、母亲、父亲、家长的索引,只有四条索引与“孩子”有关。(虽然关于“天使”的词条非常多。)

所以,几乎每本育儿指南中的大师都会向你承诺:这本书、这位大师,能够解开摇篮里那个小家伙的秘密,告诉你让他服服帖帖的办法,这个小家伙和你过去在家里或者办公室里做过的手工没什么区别,虽然复杂,但是一定可以搞定。有时候这种承诺就体现在行文的语气中,比如在《海蒂怀孕大百科》(What to Expect When You’re Expecting,这本书纸质版销量1850万,出了十本衍生书,2012年还根据它拍了一部有卡梅隆·迪亚兹出镜的情景喜剧)里,它用一种持续不断的欢快语气,转移读者对于陌生未来的恐惧,比如:“现在离诺曼底登陆日只有不到几周啦,你准备好迎接宝宝的瓜熟蒂落?你有没有准备好那个重要时刻和那一团小可爱的降生?”字里行间的各种文字游戏让你忍不住怀疑作者疯了。看着这些话,不仅我,连我太太(虽然她是怀孕的那个,但她心态比我好多了)都没有感到有丝毫轻松。

《海蒂怀孕大百科》

根据《海蒂怀孕大百科》改编的情景剧

有些其他作者试着对婴儿的成长做出准确的预言,以此消除家长的焦虑。由一对荷兰儿童专家夫妻撰写的通俗读物《奇妙的几周》(The Wonder Weeks),就坚称婴儿的神经发育过程中会出现十次“神奇跨越”。尽管他在案例中言辞模糊,但这十次跃进被描述得就像一个可以按顺序勾掉的待办事项清单。比如说,在46周大的时候,你可以期待你的孩子开始明白顺序的意义,比如把一个物体放到另一个物体中这样的步骤。(作为同类书的典型,《奇妙的几周》一边向读者保证这些跃进肯定会自然而然地出现,一边强烈暗示家长们要采取必要手段帮助它们发生。)后来,荷兰媒体爆料这本书其中一个作者的博士生无法在实验中验证自己导师的结论,而导师又百般阻挠该学生把这一发现发表出来,这位导师因此丢掉了教职。这个结局一点也不出人意料。

显然不是所有的婴儿都会按部就班地经历十个发展阶段,正常有理智的人都不会这么想,但对于面对一个出生刚一周的小宝宝、第一次做父母的读者来说,没有什么比这个说法更让人感到安心的了。

在宝宝的睡眠问题上,“驯孩师”和自然主义派都觉得他们对婴儿了如指掌,争执不下。驯孩师们认为,在孩子五六个月大的时候,可以选择在某几个晚上不去哄宝宝睡觉,让他们自己哭睡着,因为这样能让宝宝学会自我镇定。但是信奉自然主义的家长们认为,让宝宝自己哭到睡着会给宝宝造成永久性的神经损伤。(此外,自然主义派还认为,如果在这样的睡眠训练中宝宝终于不哭了,唯一的原因就是千百年的进化让宝宝意识到自己的家长无法对自己负责,因此保持安静才能让它们不被野兽吃掉,存活下来。)

另一个选择就是每次在宝宝一开始哭就去哄他,和宝宝一起睡觉,在宝宝出生的最初几年都要半夜起来给宝宝喂奶,自然主义者们认为这些都是一个有爱心的妈妈应该做的,更何况这是千百年来大自然让母亲们拥有的本能。但是,驯孩师们认为这些对宝宝的照顾会让愚蠢的家长们永远也没办法摆脱照顾者的角色,他们的宝宝会失去一个人在房间里单独待五分钟的能力,而且还可能会导致夫妻离异。(其实,科学研究并没有证明对宝宝的睡眠训练会存在长期危害,我已经不记得有多少次,点开自然主义派提供的参考文献时发现里面的案例要么是小白鼠,要么是孤儿院这种长期严重忽视孩子的极端情况。)

驯孩师们甚至建议,把孩子想象成一条独特的小狗,家长可以训练它,根据行为科学来让孩子们按照我们的意愿成长:如果我们不在他晚上哭闹的时候哄他,最终他会发现,自己也能睡着,就会慢慢停止哭闹。但是自然主义的家长们使用了一个更加奇特的比喻:他们认为,婴儿本质上是一个困在幼小的躯壳中的大人,所以无视他的哭闹无异于抛弃一个身处绝望的不能说话的成年人。一个自然主义家长在博客上写道:“想象你如果特别惊慌失措,但是你最好的朋友却把你反锁在房间里,还告诉你‘没事,一切都会好起来的’”,这听起来太糟糕了,除非你意识到其实我们根本没有理由把婴儿看作一个成人。我知道我的儿子既不是狗,也不是一个迷你版的成年人,但是这两个比喻却又各有各的道理。正因为孩子能像狗一样被训练,所以我们才要操心哪种育儿方法比较好;正因为孩子与我存在某种相似之处,我才会为他的哭泣感到揪心。

不管怎么样,在我纠结了好几周,等到孩子六个月大的时候,我们决定试一试睡眠训练。我们反复读了相关的章节,准备了点小酒,打算在书中预言的尖叫和哭闹出现的时候抑制我们想要照料孩子的冲动,并且进行了充分的“铁石心肠”的自我暗示。但是最奇怪的事出现了:我们的孩子哼唧了大概4分钟,昏睡了10个小时,然后精神抖擞地醒来了。那晚上我没睡好,因为我一直觉得哪里不对劲。没有一本书告诉我事情竟然能如此简单,我的孩子似乎是在遵循一本完全不同的成长手册。

育儿指南的发展史

从人类可以书写的时候开始,就有了各种各样千奇百怪的育儿指南,也证明了婴儿确实是一个未解之谜。有人建议刚产下孩子的母亲每天用黄油或者猪油涂抹在新生儿的身上,也有人建议婴儿睡觉的时候要头朝向南方。当代作家特蕾莎·奥尼尔还曾在《大西洋月刊》的一篇文章中提到一本1920年代由一群优生专家撰写的育儿书,这些专家建议孕妇“要避免想起丑人、残疾人或者病人”。曾几何时,威士忌和吗啡还常常被这些育儿指南们推荐给家长以缓解婴儿长牙的疼痛。

随着城市化和工业化的发展,19世纪在育儿领域发生了两个重要的变化:第一,大家族被核心家庭取代,外婆、奶奶、姑姑、婶婶和妈妈等长辈的经验不再是育儿经验的主要来源;第二,助产士不再是育儿领域的专家,取而代之的是掌握象征着现代科学进步的系统育儿方法的权威儿科男医生。今天看来,这些专家的意见变得令人毛骨悚然:不管是父亲还是母亲,都应该按照要求避免和孩子频繁接触,家长不应该和孩子一起游戏,不许亲吻孩子。但是那个年代居高不下的幼儿夭折比例(美国1900年的死亡人口中有30%不到五岁)反映出了这些建议背后的辛酸。如果父母不与孩子经常接触,也就意味着孩子身体上的疾病会较少地传染给父母,而且还可以避免父母对自己某一个孩子投入过多感情,减少孩子夭折时的悲痛,符合自我保护的心理动机。

进入20世纪,儿童死亡率开始大幅下降,所以此类“减少与儿童接触”的建议也不再站得住脚。但是,取而代之的并不是一些能让家长稍微放轻松的理论。(半个世纪以后,会出现一些根据本杰明·斯波克或者唐纳德·威尼康特的精神分析理论写的书,这些书往往会建议父母们不要那么教条,认为一个不那么墨守成规的母亲可能比一个循规蹈矩的母亲更好,因为适度的放松会有利于锻炼婴儿们的心理素质。)之前那些教导家长疏远孩子的理论消失了,取而代之的是它的当代版本:教导家长不要溺爱孩子,以免娇生惯养的孩子们无法适应高科技时代的竞争压力。1928年,心理学家约翰·华生曾在他的著作《婴幼儿的心理教育》中写道:“要记住,母亲的爱是危险的。母爱可能会给孩子带来永久性创伤,让幼儿期不快乐,让青春期变成噩梦,甚至对你已经成年的儿女的事业和婚姻造成破坏。”这种观点在当时并不少见。

这种担心父母之爱会伤害到孩子的观点最终演变成了现代的育儿经。随着时间的推移,家长们需要操心的越来越少:在当今发达的社会,不管是以哪个历史标准衡量,你的宝宝都不会出什么大的问题;如果出了问题,那也是由于不可控的原因。但是父母们的焦虑并没有减轻——可能因为做父母本身就容易产生焦虑,或者是因为现代生活里有太多让人焦虑的因素,因此我们也不自觉地把其他地方的焦虑投射到了孩子身上。所以,现代的育儿指南关注的问题都是19世纪的家长绝不会关心的小事,比如让宝宝一个人哭的时间不能超过多少分钟啦、安抚奶嘴的形状会怎么影响牙齿发育啦、塑料小碗和小勺子里的化学物质会不会影响以后的身体健康啦之类的鸡毛蒜皮。

亲密育儿法

纵观现代医学的发展给育儿业带来的变化,无怪出现了一种对科学技术深恶痛绝的新育儿观点。在我还没有孩子的时候,我还能对各种育儿相关的辩论隔岸观火,而且浑然不觉其中的险恶;但是现在,我觉得我必须要聊聊自然主义派家长的代表观点——“亲密育儿法”,它可以说是自然主义观点的最极端表达。

故事还要从1950年讲起,虽然它的缘起让这个理论更加不可信:一个在曼哈顿工作的兼职模特珍·莱德罗芙被一个欧洲贵族迷倒,陪他去委内瑞拉寻找钻石。但是,莱德罗芙被当地热带雨林中一个叫做耶库阿纳的部落吸引。她发现,在这个部落中,母亲会把孩子带在身边,24小时不间断,而且她还说这些孩子“毫无例外的都很乖巧:从来不打架,从来不会受到惩罚,并且总是很乐意并且迅速地听话”。“这些孩子不需要很安静或者平和的环境也能睡着,他们只要累了就能幸福地打盹儿,无论背着他们的父母或者其他孩子是在跳舞、走路、大喊大叫还是划船。”和他们相比,她为西方人对人类自然本性的压抑和对育儿“专家”的盲从感到惋惜。

莱德罗芙成功地把她对于其他育儿专家的不屑转变成了自己的事业。1975年,她出版了《原动人生》(The Continuum Concept),在书中,她鼓励美国和欧洲的家长们学习耶库阿纳人悠闲自在的育儿方式。

这本书的销量很好,但是它最大的影响应该是对威廉·西尔斯的启发。西尔斯来自伊利诺伊州,是一名虔诚信仰基督教的儿科医生。他将《原动人生》中的理论融入进了自己的育儿哲学,发明了“亲密育儿法”,并且在1992年凭借与妻子玛塔合写的《西尔斯亲密育儿百科》(The Baby Book:Everything You Need to Know about Your Baby from Birth to Age Two)一举成名。在书中,西尔斯夫妇建议家长们不要再听从专家的意见,而是要向内重新发现自己的本能——当然,前提是你的本能刚好和西尔斯说的一样。这些你应该发现的本能包括全天候地背着自己的孩子,和宝宝睡一张床,以及两岁之前(甚至之后)有求必应的母乳喂养。他们写道:这些都是许多个世纪以来家长们本能的育儿方式,但是现在各路专家却不请自来地让家长们听令于他们的教材,而不是切实关心婴儿们的需要。(威廉·西尔斯夫妇,还有他们同样是儿科医生的儿子们詹姆斯、罗伯特和彼得,加起来已经出版了三十多本育儿指南书。)

《西尔斯亲密育儿百科》

西尔斯夫妇

哪怕是你半夜三更被睡不着的四个月大的宝宝弄醒的时候,你也不会头脑发昏到看不出这些理论中存在的逻辑漏洞:为什么前现代的育儿方法就一定更优越呢?就算它们好,为什么要把它们移植到不一定适合的时代环境中呢?认为委内瑞拉的部落比我们拥有高科技的现代人更“亲近自然”难道不是一种优越感吗?难道我们的高科技不也是人类大脑的产物吗?难道热带雨林中的人喜欢把宝宝背在身上而不是推在婴儿车里,不是因为森林里没有平路吗?“亲密育儿法”的本质和各种心灵鸡汤是一样的:它们都告诉你要拒绝外界专家的指点,听从你的本心——但矛盾的是,这一建议本身也是专家的指点。除了这个不真诚的自我矛盾之外,这一建议本身也并不能减轻家长们的焦虑。想根据自己本能照顾孩子并不比按照一个时间表来得容易,因为你会不停地质疑你到底有没有真的遵循你的直觉。

美国学者辛西娅·埃勒写道:“身为学者,我觉得这种对当地的土著居民既崇拜又居高临下的态度是个非常严重的错误;身为家长,我十分痛恨把我文明却又难免书呆子的尴尬育儿方法和那些世界各地的‘单纯’母亲们据说十分轻松、浑然天成的育儿方式相提并论,更何况那些更‘单纯’、更‘原生态’的母亲根本就不存在。”埃勒指出,有婴儿不哭的原始部落,就有婴儿哭个不停的部落,比如巴西热带雨林中的蒙杜鲁库人。蒙杜鲁库人也把婴儿背在身上,但是根据人类学家尤兰达和罗伯特·墨菲的记录,蒙杜鲁库人的孩子“并不开心,并且孩子们会有长期的哭泣和沮丧现象”。

蒙杜鲁库人

但是,西尔斯一家却别有用心地把“亲密育儿法”描述成“符合上帝旨意的育儿方式”。许多批评家们都指出,在外有工作的母亲是不可能严格按照“亲密育儿法”育儿的,难道有工作的母亲就永远不可能成为一个好母亲吗?虽然各种指南和手册通常是为了让读者减轻焦虑,但是从另一个角度,它们也反映出了作者对于社会变迁的担忧。

对“正确”育儿方式的追求本身就是水中捞月

那些所谓“过去几个世纪以来主流的育儿方式”实际上并非主流,只不过它们已经历史足够悠久,又重新被现代的人发掘和使用。根据人类学家大卫·兰西的说法,育儿方式中真正重大的分歧并不是存在于自然主义家长和驯孩师之间,或者是在照顾孩子的不同方法之间。育儿方式的真正分歧在于,到底孩子需不需要照料。兰西认为,在历史上的大部分时候,以及在当代的许多部落社会中,小孩子们一直被比喻成“好养活的耐寒植物”。

在被兰西称为“瓜熟蒂落式育儿”的文化中,婴儿们的成长基本都是靠自己;只有在那些“欲速则不达”的文化中(我们的文化就是这样),宝宝们才会从一出生就成为注意力的焦点。这种对孩子的关注是现代才有的现象:兰西把这种全社会都向年轻人倾斜的现象称为“新事物崇拜”,这最早可以追溯到17世纪中产阶级刚刚出现的荷兰。随后欧洲开始城市化,商业发展,文化获得了解放,同时关于儿童的看法也开始改变。“在荷兰不断壮大的中产阶级中,孩子不再被看做是大人的所有物,而是具有自身的价值。”因为家长需要有可支配的时间和金钱才有可能有闲情逸致去尊重孩子自身,而不是看重孩子以后会带来的回报。

心理学家艾莉森·高普尼克写道:“当代的各种育儿方式有一个潜台词,就是这个世界上存在某种可以让家长们影响孩子一生的技术。”但是把影响自己孩子的未来当做目标本身就是一个非常现代的思想。早期社会的家长不会想到他们还可能对孩子的未来人格施加影响。但是无论如何,这种想法的问题都显而易见:如果真的存在保证孩子未来幸福和成功的窍门,那么那些不知道这个诀窍的家长就不可能抚养出幸福和成功的孩子,但是人类历史上绝大多数的人都不是被家长按照育儿手册养大的。

心理学家艾莉森·高普尼克

人类学文献中充满了各种会同时吸引自然主义和驯孩师的当代育儿方法:比如西非的豪萨-富拉尼族禁止母亲和孩子之间有眼神接触,南部非洲的斯威士人在婴儿几个月大的时候才会给他们起名,但是不管哪种育儿方式下的孩子(还包括满身涂满黄油和猪油的)都顺顺利利地长大了。因此,我们实在忍不住怀疑,对“正确”育儿方式的追求本身就是水中捞月,更准确地说,是在给自己(和孩子)徒增焦虑。

高普尼克认为,我们的错误并不是使用了错误的方法,而是用方法的思维思考问题,以为人际关系这样复杂的问题可以被简化成各种可以操纵的变量。虽然这种想法充满诱惑力,而且也很自然,因为我们已经运用科技成功地控制了生活中的诸多方面,但是就连像玛丽·安斯沃思和约翰·鲍比这样顶尖的科学家,在研究婴儿“安全依附行为”的来源时,都几乎没有提到母乳喂养、把婴儿带在身边、一起睡觉等任何具体的行为。他们认为,婴儿的安全感不是因为使用了任何一种具体的方法,而是源于整体上高质量的亲子关系,也就是说父母“能基本上长期地回应孩子”,至少在部分时候关注孩子的情绪,在不排除偶尔会忽视孩子或者发脾气的前提下,整体上是爱孩子的。(“亲密育儿法”的错误在于把“亲近”狭隘地定义为生理上的亲近,但其实根据安斯沃思和鲍比的定义,安全依附的一个重要方面就是能够应对父母不在身边的情况。目前并没有任何科学证据能够证明亲密育儿法可以更好地建立婴儿的安全感。)

高普尼克在她的新作《园丁和木匠》(The Gardener and the Carpenter)中写道:“育儿指南的核心就是教导我们各种不同的育儿方法,但是我们很难证明各种育儿方式的细微差别和孩子们成年以后的性格特征之间存在关联。并没有任何证据可以证明,和孩子睡不睡在一起、在孩子哭醒的时候哄不哄、要不要让孩子哭到睡着、到底要多给孩子补课还是多让孩子玩等等决定会对孩子的未来产生确定的长期影响。从实证角度来说,育儿是一件付出不一定有回报的事。”《园丁和木匠》这本书的题目包含了高普尼克对于育儿思维的期待:我们不应该再把养孩子想象成做手工,而应该把育儿当做养花,我们要做的只是给孩子们提供一个安全稳定的环境,孩子们自己会茁壮成长。

去年,斯旺西大学的健康研究院艾米·布朗对354个新手妈妈做了一项调查,研究她们对于“让孩子遵守严格的作息时间”一类的驯孩师派育儿手册的使用。结果发现,妈妈们读这类书越多,就会表现出越多的抑郁症症状和更低的自信心。这个结果并不出人意料,因为要努力让孩子们遵守他们压根不可能遵守的规矩,当然会产生压力。(心理治疗师内奥米·史塔登也指出,遵守规定会让育儿过程更加无聊:你越是关注条条框框,你就会越少地关注和了解你自己孩子。)虽然驯孩师派的建议不怎么样,自然主义者们的指导也没有好到哪里去:他们的育儿方法甚至让家长们无法知道自己到底有没有按要求做到。

但是我也不能确定,像高普尼克说的那样完全摆脱“方法”的育儿哲学是否可行。也许事实是我无法影响我儿子的人生,但是我仍然有一种错觉。而且,不管各种方法是否重要,我必须要做出选择:宝宝起疹子的时候到底要不要叫医生;什么时候该上学前班;要不要在他明显对玩泥巴更感兴趣的时候给他看绘本。我想这些就是各种育儿指南给我的教训吧——虽然它们已经在我们公寓的角落里吃灰了。它们并没有兑现承诺,给我指一条养孩子的明路,但它们也没有否认找到一条明路的可能性。也许各种育儿手册让你学到的最真实的东西就是为人父母的艰难:就算这个世界上有育儿的真谛,你也永远不会知道的。

,