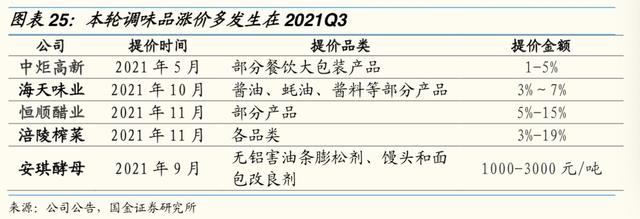

黄简讲书法(笔势篇)12——竖笔势和奋笔势的运用

"五势",前面三个都讲过了。钩裹势和衮笔势是"转",钩努势比较特殊今后再讲。

今天讲剩下的两个,竖笔势和奋笔势,这两个都是直线条连续书写,属于"使"。

让我们回顾一下,使转的概念是唐朝孙过庭提出来的。他在《书谱》中说,"使,谓纵横牵掣之类是也"。意思就是横竖牵连着书写。

在一级课程四十七课中我讲解过。

"纵横牵掣"有两种情况:一种是以横笔开始,横竖横竖;另一种是以竖笔开始,写起来就是竖横竖横。如果各位都记得这些。今天这堂课就容易了。

1、竖笔势

一,先讲竖笔势,《玉堂禁经》的记录是这样的,首先笔势形状是一竖,然后讲笔势名称:"四曰儓笔势"。

"儓笔势"……这是什么意思?"儓"是骂人的话,古代最低层的奴仆称之为"儓"。《广雅》说"儓,丑也。"《方言》说:"农夫之丑称也。南楚凡骂庸贱谓之田儓。"这一来"儓笔势"就不好解释了。

《玉堂禁经》叫"儓笔势"。但《翰林密论二十四条用笔法》叫"竖一法"。这个"人旁台"字是单人旁一个大写"台"字。《翰林传授隐朮》叫"一笔势"也是写这个【人旁台】。

这三本书中的名字,出现了这样三个字。第一个"儓"是古代骂人的话,当然不对头。第二个,单人边一个"壹"字,字典中没有这个字。所以我取第三个"竖"字,古时候跟这个字相通。这个字就是竖立的意思。读音等于"树"。

我想《玉堂禁经》最早就是写了这个"竖"(下面通用字)。因为形状跟前面两个字很相似,结果出现了误写。

所以《玉堂禁经》"五势"之四的名称,

应该是"四曰竖笔势",而不是"儓笔势"。因为出现了错字,这一次我要把这个名称改一改了。我们现在就用"竖笔势"。

接下来讲写法:"须抬笔势竖策之"。注意这个"抬"是提手旁的,跟刚才那个不同。现在通常写作"抬"。这句话《玉堂禁经》各种版本都不一样。详细考证这里就不多讲了。我现在取《翰林传授隐朮》为准。"竖策之"就是竖笔开始以策继之。在"永"字八法中,"策"就是用侧锋写的横笔。那么"抬笔"是什么意思呢?我等下讲。

最后一句话举例:"钟法'上'字用之"。

竖笔势就是钟繇写"上"字用。赶紧找一下,钟繇怎样写"上"字?钟繇《贺捷表》有"上"字。很明显,这"上"字先写一竖。第二笔好像是一啄,最后是一横。把笔锋走过的大圈写出来,应该是这样的。

为什么《玉堂禁经》不以王羲之的"上"字为例呢?王羲之写"上"字,走势往往和钟繇不同。

他先写上面那一横,然后写竖,最后写下面这长的一横,次序和钟繇不一样。现在流传据说是张旭写的《古诗四贴》,"上"字的写法就和王羲之相同。

回过头来看《玉堂禁经》所说"须抬笔竖策之"。就容易理解这个"抬笔"的意思了。"抬"就是提高的意思。现在还说"抬举"。

你看,这是竖笔开始的一个使。

只要把第二笔抬高,就会写出一个"上"字。手腕动作左右完全一样,这就是"使"的变形。

那我们可以得出一个结论,你看这两个图,

所不同的只是黄色这一横的位置。右面黄色一横位置升高的原因,只是因为摇腕的幅度比较大。

再简单地说,当我写完第一笔竖,摇腕改变方向写第二笔横的时候,摇腕幅度的大小,决定第二笔横的位置是高还是低。

如果把这个道理用到以横笔开始的"使"上,也是一样。当我写完第一笔横,摇腕改变方向写第二笔竖的时候,摇腕幅度的大小,决定第二笔竖的位置是左还是右。

(视频示范请观看《黄简讲书法(笔势篇)10——衮笔势》)

写奋笔势和竖笔势,它最后的结果,和你摇腕的幅度相当有关。

譬如说奋笔势,以横笔开始。是右-左,这时候一竖是在这个一横的尾巴上。但当你摇腕的时候向左的幅度比较大,那么一竖就搬过来了。如果你摇腕的幅度更大,甚至可以把这一竖搬到这一边来。它都是取决你摇腕的幅度的。

竖笔势也是这样,它本来是竖-横,左-右。当你竖写完以后,向右摇腕的幅度比较大,一横就提高了。如果你摇腕的幅度还要大,甚至可以把这一横搬到顶上。

譬如说,钟繇的"上"字,它本来是一个两次的竖笔势。当你要写成一个"上"字的时候,左-右。摇腕的幅度大,左-右,就变成了一个"上"字。你可以里边有些(笔画)不写出来,当虚笔写。譬如说,左-右。好,下面我虚笔飞过去,然后再写右。你也可以这一笔写了以后,第二笔是虚的,第三笔是实的,写出来。那么,这个就是钟繇的"上"字。

简言之:

· 一个"使",无论以竖笔开始还是横笔开始,

· 第二笔的位置,受摇腕幅度的影响。

· 这可以说是"使"的变形,或者说是活用。

2、奋笔势

第二,接下来讲讲奋笔势,奋笔势是张旭"五势"中的第五个笔势,横笔起。

《玉堂禁经》笔势举例是一横。笔势名称是"五曰奋笔势"。

为什么想出这么个名字呢?这话讲起来就长了。西晋时候,有个河东卫氏,

这是书法家族,祖孙三代卫觊、卫观和卫恒都是著名的书法家。卫恒有个堂妹卫铄,她就是王羲之的书法老师卫夫人。

卫恒写了一篇《四体书势》,这是书法史上的重要著作。

所谓"四体",就是古文、篆、隶和草这四体。

整篇文章介绍这四种书体的历史,然后每一体后面都有赞记。但要注意,他所讲的隶书主要指用王次仲楷法改造过的隶体。包括行书和八分。八分后来发展为真书。

在"隶势"这一节中,卫恒这样赞美说:"修短相副,异体同势,奋笔轻举,离而不绝。""奋笔势"的名称,就是取之于这句话。"修短相副"就是长短点画配合。"异体同势"是说体式不同。但笔势却是相同的。只要用楷法来写,真书、行书取势都一样。请大家特别注意"离而不绝"这一句话。一笔写完,看起来点画似乎是分离的。而实际上笔势没有断,气脉绵绵不绝。

接下来卫恒又说"崭岩嵯峨,高下属链,似崇台重宇,层云冠山。"正因为气脉不断,所以好像层层岩石,重重屋顶。"高下属链"互相联系。奋笔势取名于此,就是这个意思。

回过来看《玉堂禁经》,

奋笔势具体写法是:"须险策之,草书'一'、'二'、'三'字用之。"你看"一"、"二"、"三"字。不就是一层一层加上去吗?这里明言草书,不说是隶书、行书或者真书,为什么呢?这是因为草书的牵连最为明显。其他如隶书没有牵连,真书的牵连是暗藏的。孙过庭《书谱》说:"真以点画为形质,草以使转为形质"。要研究使转,当然最好看草书。

奋笔势以"草书'一'、'二'、'三'"为例子。就是要你看草书的"使",也就是连续不断的大圈。

所以你看,这里一行就是竖笔势。下面这一行,就是奋笔势。

除了"五势"。

《玉堂禁经》后面还有其他几十个笔势例子。一画的变化称之为"勒法异势"。二画的变化称之为"策变异势"。三画叫"三画异势"。

一横"勒法异势"包括几个笔势,其中有草势:"此名草势,法以险策捷挫,锋露飞动而已。"这里讲的"以险策捷挫",也就是用侧锋的意思。大约就是孙过庭写的这样。

如果带有牵丝,也是勒法"草势"。注意箭头所指的地方是纸张不平,不是故意的。

王羲之草书写带笔,比其他人都要仔细。这是王羲之草书《十七帖》中的"一"字。

《玉堂禁经·策变异势》讲到"二"字的草法:"此名章草、草书之势,法以险劲飞动。钟、张、二王章草、草书,常用此法也。"这里要注意,草书为了避免有些字相同。如果单独写一个数字"二",经常是分笔写的,看起来和真书差不多。

如果两横连写,往往是指重复符号。表示上一个字重复,如"匆匆"。第二个"匆"字就可以不写。用点两点,或写两小横来表示。

如果在一个字的里边出现"二"字的形状。如索靖的"月",王羲之的"目"。

中间两横连写,就不会引起误会了。

《玉堂禁经·三画异势》说:"此名峭峻势,亦草书之法,险利为胜。"

这是贺知章的《孝经》中的草书"三"字,很有"险利"的味道。

草书"三"字单独写,和"二"字一样。往往是点画分开的,主要是为了避免和"与"字相混。左边分写的是"三"字,右边连写的是"与"字。草书是很严谨的,不能随意发挥。有时候可以连写,有时候不要连写。就是为了避免跟其他字重复。

一个字内部的"三"字形,那就问题不大了。如王羲之草书《远宦帖》的"恒"字,右面就是三横,奋笔势。

我把"勒法异势"、"策变异势"和"三画异势"中,三句讲草书的话放在一起,给大家比较一下。从一横、二横到三横,他都用了"险"字。

后面"险劲"、"险利"都是形容词。关键是第一个"险策捷挫",这才是真正的笔法。"策"是用侧锋,所以是挫。挫笔我们是看不到笔锋的。这里说"锋露飞动",就是挫笔之后更要继续,这就是卫恒"奋笔轻举,离而不绝"的意思。

回过头来看《玉堂禁经》对奋笔势的叙述。"须险策之"这句话中"险"字的意思,就比较明白了。

本节要点:

· 使,有横笔起和竖笔起两种。

· 什么是竖笔势。

· 什么是奋笔势。

复习思考:

· 竖笔势和奋笔势有没有规定来回几次?多到十次可以吗?少到一次可以吗?

· 试用增加摇腕幅度的抬笔方法,把这个"竖笔势"变成一个"口"字。

,