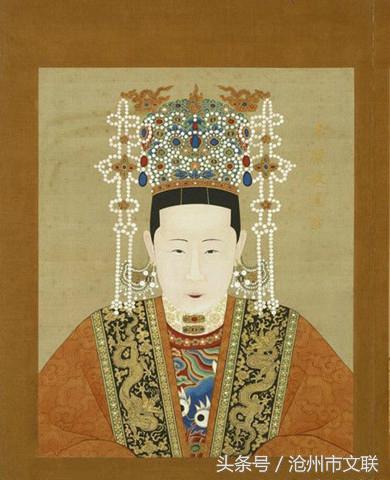

兴济张皇后是明孝宗朱祐樘的妻子,武宗朱厚照的生母。四百年来,关于她及其族人的传闻轶事在家乡兴济流布甚广。如金母梦月入怀、张氏骑龙抱凤、国舅私挖盐河等等,丰富多彩,不一而足。其间不乏民间虚构的成分,夸饰无稽,真伪莫辨。笔者试图从浩繁的史料之中钩沉辑逸,尽可能真实的梳理出张氏家族在明代兴衰隆替的历史梗概,提供一份翔实可信的资料记载。

洪武末年,河南人张希信出仕山西徐沟县知事(1),在当地为官即久,便落户于此。据考,其居地在今山西清徐县徐沟镇张楚王村。

建文元年(1399)七月,惠帝朱允炆登基伊始,燕王朱棣便发起政变,史称靖难。一时天下大乱,民不聊生。经过数年的战争消耗及残酷的扫北屠杀,山东、河北一带变得赤地千里,人丁十不存一。成祖登基之后,便开始大规模徙民。

永乐二年(1404),张希信一家也随着浩浩荡荡的移民大军迁至当时的河间府兴济县(今属沧州),成为兴济张氏家族的一世祖。他乐善好施多行义事,乡里有善人之称。夫人王氏,生有二子,一即二世祖张迪,另一位名讳失考,但他的孙子张嶙会在后文出现。张迪自幼耳濡目染,也乐于助人,曾任夔州府(今四川重庆)知事(2),娶妻郝氏,亦有二子:长子张缙,次子张绶。张绶布衣终身,娶妻裴氏,生有一子一女,女儿嫁与宛平举人沈禄。儿子即昌国公张峦。张绶的兄长张缙才气过人,于宣德元年(1426)中举,曾任山西交城教谕(3),晚年自号乐素老人,擅长吟咏。他的诗词文章现已散佚。明代郑孝所纂《兴济县志》录其《乾宁八景》,是歌咏家乡八处名胜古迹的七言绝句,如:

永乐二十二年(1424)七月,明成祖帝朱棣第五次北征蒙古,返京途中崩于榆木川,八月仁宗朱高炽登基,明年改元洪熙,张岐即出生于洪熙元年(1425),他是第一位给张氏家族带来荣耀的人。

张岐字来凤,一说字来仪,取“岐山鸣凤,有凤来仪”之意。两岁时,其父张缙任交城教谕。张岐幼承家学,于景泰元年(1450)乡试中举,景泰五年(1454)考中进士。那一年又得贵子,可谓双喜临门。第二年九月三日,授为国子监学正。不久,又升为两京试监察御史。景泰七年(1456)九月十一日,见习期满,实授江西道监察御史,视政刑部。监察御史是正七品,官阶虽低而权势颇重。因监察御史的工作是监督百官、举荐参劾,所以无论是朝中重臣还是封疆大吏,对他们都有所忌惮。张岐蟾宫折桂,他的父亲、祖父也按照惯例,授监察御史的虚衔,封赠三代,这是张氏家族隆显的开始。张岐出仕时年过三十,正成熟干练。初进刑部时,同僚因他是新进士而等闲视之。一日值班,几人带酒偷饮,并邀张岐共酌,张岐不肯,其中有人出言不逊,态度颇为不恭。张岐凛然道:“此岂强酒时耶?以法律人而自违法若此,其奈何辱我!”大明律法规定当差禁止饮酒,他的话让几个同僚愧疚不已。张岐强硬悍勇的性格令他谳狱劾奸,贪无所避。礼部尚书姚燮对他非常赏识,天顺五年(1461)十月一日,张岐升为浙江按察司副使。时任华盖殿大学士的徐溥赠诗(5)祝贺:

宪体从来重,如君更老成。

胸涵沧海阔,心与玉壶清。

峻擢新承宠,高科旧擅名。

行行南浦恨,恋恋曲江情。

雪路双旌发,云霄一剑横。

到官吟思好,台柏对春情。

推许之情溢于言表。

张岐虽不似他父亲那样耽于吟咏,文采风流,却也不是死守章句的腐儒。他在任浙江时,于海盐县资圣寺也曾留诗一首,题为《资圣寺重光井》:

石井荒凉古寺边,偶因凿翠得甘泉。

断碑剥落埋衰草,犹记将军舍宅年。

此诗平实朴茂,不事雕琢,格律严谨,语义畅通。可见幼年所学,并未因官事鞅掌而抛诸脑后。

成化二年(1466),张岐被任命为都察院右佥都御史。在庆成宴上,太常少卿兼侍读学士吴与俭也在座,张岐由于曾是吴与俭的学生,便主动以监察御史的身份坐到诸学士的下方。此举得到大家的嘉许,也说明了张岐自有尊师谦逊的美德。八月十二日,他被派往延绥作巡抚,前任巡抚卢祥年事已高,本应该由张岐瓜代,不知何故却一直保留着官职。张岐只好暂时协管院事。右佥都御史为正四品,巡抚一职更是省内的最高地方官。张岐的破格提升,招至朝中大臣的非议。当年十一月,员外郎彭韶上书,以为“张岐憸邪奔竞,不可用,请罢之。”但宪宗深知能吏与儒臣之间孰轻孰重,以张岐“为大臣所举,韶非所宜言。”将彭韶逮送锦衣卫狱,最终缴银赎罪贬为郎中。关于此次弹劾,焦竑的《熙朝名臣实录》竟然语涉张峦,认为张岐的晋升皆是寿宁侯张峦之力。嗣后尹守衡《皇明史窃》、郑晓《吾学编》、查继佐《罪惟录》、傅维鳞《明书》、沈德符《万历野获篇》等都先后剿袭。不知成化二年张峦仍在兴济苦读,封为寿宁侯是弘治五年(1492)之事。学者偶一失考,贻误后来,可见修史之难。

成化三年(1467)四月,张岐在保定府等地抚安人民,尽心竭力,在他的谋划治理下,当地人民赖以安居。兵部会官以其练达老成,举荐于上。于是宪宗诏命还京,令巡抚辽东。而此时他的母亲逯夫人病故,朝廷特恩赐祭。丧葬事毕,即令起复。张岐上书请守孝未准,于是当年五月便赶赴辽阳,太常寺卿吴节作《送都宪张岐镇辽东》诗以壮行。

当时大明朝廷与建州女真失和已久,建州卫指挥董山经过土木堡事件后,愈发骄肆,挑衅不断,纠集毛怜、海西等少数民族部落,扰边无虚月,百姓苦不堪言。成化三年(1467)六月,宪宗命派军戡剿,结果斩擒一千七百余人,大获全胜。张岐上任伊始,也因督押粮饷有功而受到嘉奖。十一月,令他暂理军务并兼任巡抚。四年正月,又任命他为左佥都御史、享受三品俸禄。张岐权势越来越重,然而福兮祸所依,睚眦必报的骄横性格终于令他自毁前程,乃致锒铛入狱。

当初张岐巡抚辽东,出山海关时,因主事冯续怠慢自己,一直心怀不满。成化四年(1468)六月,军士于关库领给冬布,发现布匹质量不好,损坏比较严重。张岐怀疑有人偷换布匹,并且想借机中伤冯续,便将领布委官及冯续的几名亲近捉拿拷问。其中一人被杖死,余下几人和巡按御史崔让等皆被判为侵盗罪。其中有三个人逃脱,以“挟私生事酷害边军”为辞,到京城告状诉冤。宪宗命给事中邓山、刑部员外郎周正方前往调查,很快便查明了事情的原委。科道官便上奏章弹劾张岐,皇帝下旨诏张岐回京受理此事。张岐一路啮雪餐冰,回想刚来时的呼风唤雨,不禁怨恨交集。他接连三次上奏章为自己申辩,并极力攻击给事中毛弘和押解他的人,说他们偏袒徇私。回到京城后,会官于廷中审理时,责问他的罪状,张岐惭悔不已,说:“吾为大臣,得罪宜即伏,乃若是耶!”对所做之事供认不讳,于是被免职入狱。所幸他所犯之罪可以用银赎买,于是按例缴纳了赎金,被罢官闲置。归家一年,朝廷便下诏令其官复原职,张岐负气不从,竟然拒绝了朝廷的任命。而他毕竟也曾显赫一时,很多公卿、大夫等官员等经过他的家乡时,都会前来拜访。张岐也乐于同他们把臂畅谈,酒酣耳热之际,意气浩若平生。然而人前“浩若平生”的表演,只是他最后的佯狂伪饰而已。酒阑人散,块垒盘胸,英雄寂寞之感挥拂不去。五年后,年仅五十岁的张岐于成化十年(1474)二月二十九日抑郁而终,葬于兴济镇东南里许。他的辽东同事彭华在其墓志铭中作如此评议:“公负气怀才识,胸次开爽明决,遇事敢为,视天下事若无不可为者。”可谓盖棺论定,坚确不刊。

张岐与妻子翁氏、褚氏共生有二子四女,其中褚氏于景泰五年(1454)所生之子名张伦,字天叙,别号云湖。弘治初授锦衣卫正千户,弘治十二年(1499)即溘然长逝,和乃翁张岐一样,仅得中寿。张伦妻潘氏为沧州望族,生子张教,另有二女,分别嫁给冠带舍人蒋继宗、尚宝司卿汪麟。张教初为锦衣卫正千户,后官至锦衣卫指挥佥事,封明威将军。嘉靖六年(1527)卒。有三子二女,张諿、张谞、张詝,都是冠带舍人。长女嫁给顺义县举人靳东齐,次女嫁与李铠。

张岐的弟弟张岳,元配金氏,籍贯不详,怀疑与张峦夫人同宗。次室王氏,京师人,生一子张伟早逝。还有三个女儿,大女儿嫁与开国元勋徐达的后裔魏国公徐鹏举,二女儿嫁与宪宗王皇后的侄子瑞安侯王桥,三女儿嫁与恭顺侯吴世兴。另有一孙女,嫁与天津指挥使纪东阳。

成化二十三年(1487),一件喜事从天而降,这件事直接改变了整个张氏家族的命运,将其推到了隆显的高峰。当太学生张峦因此被授为鸿胪寺卿的时候,一定会想起他从前屡试不第的落拓时光。

张峦,字来瞻,别号秀峰。生于正统十年(1445)七月十四日。幼时天资聪明,应对宾客一如成人。稍长,也跟随伯父张缙学习。张峦比从兄张岐小20岁。张岐金榜题名时,张峦才十岁,自然艳羡不已,一心想步堂兄之后尘,以世科相继,光宗耀祖。然而造化弄人,二十余年困顿屋场,累试不第。其间张岐出仕升迁、得罪免职、在家赋闲直至死亡。张峦目睹了从兄兴衰起落的槐蚁生涯,深感人生浮脆,宦海无情。在张岐死后第八年,即成化十八年(1482),张峦已经三十八岁,年将不惑,儿女成行,终于心灰意冷,以乡贡入太学。太学又名国子监,是明代的最高学府,在内修学者称监生,皆由各地贡荐而来。然而监生的前途并不乐观。明初,朱元璋曾一度重用监生,而中叶以后,监生出仕率大减,逐渐演变为收容未第士子的科第附庸部门,所以张峦入太学也是万不得已的事情。就在张峦感叹命途多舛,准备安之若素的时候,上苍并没有辜负他们这个世代积德行善的家族,五年之后,幸运之神终于慷慨地眷顾了这个日趋没落的胥吏之家。就在成化二十三年(1487)正月初七日,他的女儿被选为了皇太子妃,此时张峦四十三岁,女儿十八岁。太子朱祐樘比张氏还小五个月。关于这件事,兴济民间有着形形色色的奇异传说,然而多为无根游谈。比较接近事情真相的是朝鲜崔溥在《漂海录》里的描述,说当初朱祐樘为皇太子时,钦天监奏“后星照河之东南”。于是宪宗下令沿运河南下,选良家女子三百余人皆聚京师,皇太后更选,最后选中张氏,封为正后。按《明史·后妃传》记载,朱元璋汲取历朝后宫乱政的教训,于洪武元年修纂《女训》作为管理后妃的“家法”。在后妃的遴选上,为防范朝中权臣与后宫勾结,规定“凡天子、亲王之后、妃、宫嫔,慎选良家女为之,进者弗受,故妃、后多采之民间”。而《漂海录》是崔溥记录自己游历的一部笔记,所言当属事实。至于张氏为什么要去参选,民间还传言她曾和同邑小她二岁的生员孙伯坚订婚,而孙身体不好。张家碍于颜面不好退婚,于是便去选妃。这个说法在一些史料中也得到了印证,如明代何乔远《名山藏》卷三十“坤则记”记载:

“张皇后,孝宗后也。兴济人,父峦,母金夫人梦月入怀生后。后当适人,所适病。选为太子妃,所当适者病已。”

明代刑部主事张合的《宙载》更是称名道姓,直言不讳:

“孝庙张皇后,兴济人,许聘孙伯坚,病不能娶。孝庙选婚时,后家欲姑令往应,孙弗拒。往中选。后伯坚疾愈,遂与兄伯强因缘戚里获官,至掌中书舍人事尚宝司卿。伯强至鸿胪寺署丞。”

清代毛奇龄《胜朝彤史拾遗记》、李清《诸史异汇》、查继佐《罪惟录》等书中也有类似记载。据南京礼部尚书孙升为孙伯坚撰写的墓志铭记载,伯坚谨厚好学,盛年致仕,与二弟悠游乡里,寿七十六岁而终,当年所患料非大病,或属史家曲笔也未可知。

张氏选妃之时,张岐已死去多年,张峦贫困,选妃所需的衣饰费用多赖其姑夫沈禄为之操持置办。接下来的事情变得一帆风顺:成化二十三年(1487)正月二十一日,行皇太子纳采问名礼,二月初六日,行皇太子纳征告期册封礼,册立张氏为皇太子妃。八月,宪宗驾崩,九月九日,太子朱祐樘继位。十月初十日(6)册立张氏为皇后。

张皇后是张峦的长女,生于成化六年(1470)二月二十九日,《明史》上说她母亲金氏梦月入怀,而生张女。这自然都是史臣的粉饰陈言,毋庸深信,也无须辩驳。她活泼乖巧,聪明贤惠,入宫之后,娴淑静婉,史称“明大体不干内政”。而孝宗朱祐樘是一位励精图治勤朴仁和的明君。他自幼藏匿宫中,朝不保夕。几位宫女、太监为了保住他的性命都被万贵妃害死了,甚至他的生母纪氏也被迫自裁。他知道只有做一名好皇帝,才对得起那些因他而死的人。登基之后,他清积弊、任贤臣、减税固边,最终开创出弘治中兴。弘治一朝,政由君出,我们虽然看不到皇后的主张,但这一系列的明智之举背后,至少没有她的掣肘。二月二十九日是张皇后的生日,弘治元年、二年、五年、十二年、十三年、十六年、十八年的中宫千秋节,皇后都免命妇朝贺,这也体现出张皇后的谦和体贴。在夫妻感情方面,孝宗为了不让自己生母的悲剧再次发生,他干脆选择了不立嫔妃,只和张皇后厮守,淹宿若民间夫妇,这在几千年的封建历史上是绝无仅有的。而这一切,和张皇后的人格魅力以及对丈夫的理解支持也是密不可分的。他们夫妻二人琴瑟和谐,孝宗对皇后更是心无旁骛,体贴入微。据陆楫《蒹葭堂杂著》记载,张皇后有一次患口疮,太医院进药,孝宗亲自登御榻传药,亲持漱口水与皇后。忽然皇帝躲到榻下,原来是到一边咳嗽,生怕惊吓到皇后。还有一次二人在正殿进膳,皇后的母亲金夫人也在旁殿用餐。孝宗前去看视,发现金夫人所用餐具是银的,便问伺宴太监为何不用金的,太监回答说按制度要用银的。孝宗破例换为金器,膳毕并将其全部赐给了金夫人。张皇后调笑说:“我母亲既然得到了您的恩赐,可我父亲却还没有得到啊。”于是孝宗又将皇后那桌的食物连同餐器一并赐给了张峦。

当然,皇帝对皇后的宠爱绝不止于椒房之内、床笫之间。

成化二十三年十二月,孝宗登基不久,就将右少监梁芳辞还的远官店及万贵妃之弟万喜等辞还的河间府三所庄田诏赐张峦。

弘治三年(1490)二月,召张峦至京师,十月初六日升为中府都督同知,十一月命岁给禄米一千石,本色七百石、折色三百石。弘治四年(1491)二月十三日,授为推诚宣力武臣荣禄大夫柱国寿宁伯,食禄一千石,子孙世袭,并给诰券,免本身杂犯二死,子一死。吏部尚书王恕以为“封授过疾有累圣德”,请缓之,孝宗不从。九月二十一日,又应金夫人之请,破例赠张峦故妾汤氏为安人,并赐祭。弘治五年(1492)三月二十八日,封张峦为寿宁侯,岁加禄米二百石,于京仓关支。四月十三日张峦的妻兄金膂卒,再破例封金膂为赠锦衣卫百户,并赐之祭。六月二十五日升张峦为光禄大夫柱国,岁加禄米二百石,封号仍旧,赐诰券并三代妻室封赠。这些赉赏封赠,很多都是逾规越矩的,被王世贞记入《皇明异典述》。我们从中不难看出孝宗对张皇后的恩宠有加,而且这份恩宠终弘治一朝,从未稍减。而在张皇后承欢昵请的背后,我们更能感觉到她对家人的一往情深。这份深情,既给张氏家族带来了权倾朝野的显赫,也给张氏兄弟埋下了身败名裂的种子。

弘治五年(1492)八月十一日,封侯仅五个月的张峦溘然病逝,享年四十八岁。皇帝闻讣震愕,追封张峦为昌国公,谥庄肃,并命亲近太监主持治办丧事,礼部购买葬具,于九月将都城以西宛平县香山乡翠微山一片空地赐为茔地,择吉安葬。弘治十年(1497)正月四日,又加封金夫人为昌国太夫人,从其夫赠昌国公的爵号。历来凡称太夫人,皆以子贵无从赠夫之例,这是因为张皇后的请求特意与之。弘治十五(1502)年二月二十六日,并为张峦御制碑文。有明一朝,享此殊荣者仅三位。另二例为太祖朱元璋为徐达、成祖朱棣为姚广孝撰碑铭。徐、姚都是功勋大臣,又非张峦可比,由此可见弘治皇帝对外家优渥之深。同时命礼部右侍郎华盖殿大学士徐溥撰神道碑铭,礼部尚书掌詹事文渊阁大学士丘浚撰墓志铭。三月,再赐赠墓祠,门悬“庄肃”匾额,可谓哀荣至极。张氏家族的隆显此时达到了最高点,同时也是衰败的转折点。张峦显贵之后,虽乏善可陈,然亦无大过。徐溥谓其“贵为外戚而未尝以富贵骄人,时时感恩图报,礼接士大夫亦谦谨有礼,素俭约不肯妄费,至于故旧及贫乏者,辄周恤不吝。”张峦的早逝,未尝不是上苍对他最后的眷顾。权势金钱,一如爽口毒药,嗜欲深者暴饮速亡,定力强者积久渐病,使其不幸晚亡,未必能独免于两个儿子的祸事牵连。张峦与其兄张岐是两种截然不同的性格,如果说张岐属于法家,张峦则更近于道家。这也是他能够荣宠不惊安身立命的缘故所在。据传张峦还擅阴阳五行堪舆占卜之术,张皇后的道教情结应该是从小就受到了她父亲的影响。张峦的妻子金氏,也是当地令族。他们除一女外,还有二子,长子鹤龄,次子延龄。另有一养子张纯,来历不详。

张鹤龄与皇后年纪相仿,张延龄稍小几岁,张峦薨后,皇后便将对外家的眷顾转移到这两个弟弟身上。下面我们看一下《明孝宗敬皇帝实录》中孝宗对张家及其姻党的恩赐记录:

弘治五年(1492)十二月二十日,命张鹤龄袭寿宁侯,并升通政使司经历沈禄为本司右参议。二十一日升张延龄为都督同知中军都督府带俸。并升张嶙为正千户,张岳、张麒为副千户,张伦、张纯、张恪为百户锦衣卫带俸。沈禄(7)是张皇后的姑父,张麒是张皇后的姨夫。张嶙,就是前文提到的张迪的重孙。张岳,是张皇后的堂叔。张伦、张恪,都是张皇后的堂兄弟。张纯,是张峦的养子。

弘治六年(1493)一月一日,命寿宁侯张鹤龄禄米如其父张峦例,岁支本色七百石于南京,二百石于京仓,折色三百石于京库。同年四月九日,命以宝源店后房七十六间赐张鹤龄管业。

弘治八年(1495)四月十二日,升通政使司右参议沈禄为左参议。敕封中军都督府都督同知张延龄为建昌伯,二十七日命建昌伯张延龄禄米照瑞安侯王源例,岁支本色七百石、折色三百石。

弘治九年(1496)八月十七日,赐金夫人宝源店房六十七间。十二月二十五日,升通政使司左参议沈禄为本司右通政。

弘治十一年(1498)二月二日,升大理寺右寺寺正祝祥为湖广按察佥事。祝祥是张鹤龄的姻亲。

弘治十一年(1498)四月,命中官李广、巡抚高权督造兴建寿宁侯第宅,四月十二日命司礼监太监李荣、内官监太监李兴督造兴济崇真宫(8),至明年五月十九日竣工。

弘治十一年(1498)九月二十一日,升右通政沈禄为通政使左参议。

弘治十二年(1499)二月二日,改湖广按察司佥事祝祥为尚宝司少卿。五月,先是有旨在直隶兴济县建崇真宫,至是赐之庙户六,及青县地七十顷五十亩。九月,增赐直隶兴济县崇真宫青县地二十四顷有余。同年以直隶肃宁等县地四百一十八顷有余赐寿宁侯张鹤龄。

弘治十四年(1501)五月一日,锦衣卫带俸指挥佥事张麒的父亲张寔殁于沧州,张麒乞给驿归葬,孝宗从之。并赐张寔祭一坛,不为例。张麒是张皇后的姨夫。八月十九日,命通政使司通政使沈禄之子沈铋为国子监生。

弘治十五年(1502)七月十五日,升通政使司通政使沈禄为礼部右侍郎,仍掌通政使司事。

弘治十六年(1503)二月一日,赐建昌侯张延龄涿州等处庄田七百五十一顷,并佛城疙疸、河口等地,这些都是汝、泾二王府辞退的田地。三月二十四日,授直隶兴济县学生员孙伯坚为中书舍人,卢永春、孙伯义为鸿胪寺司宾署丞,孙伯强为司仪署署丞。升舍人朱臣、梁露、李衢、桂实为锦衣卫百户带俸。孙伯坚等都是张鹤龄的姻党。八月十三日,故锦衣卫指挥使孙瓒继室周氏请以原赐并自垦庄田四五处改赐其婿建昌伯张延龄为业,孝宗许之。九月一日,加寿宁侯张鹤龄太保,进封建昌伯张延龄为建昌侯。十一月一日,升卢龙卫指挥使胡震为署都指挥佥事,分守通州并天津卫等处。胡震也是张鹤龄的姻党。

弘治十七年(1504)二月三日,加赐太保寿宁侯张鹤龄禄米岁四百石,建昌侯张延龄岁六百石,各通前为千六百石。四月二十三日,赏建昌侯张延龄永清县地一万六千七百零五顷,这是有明一代一次性赏赐外戚田地最多的一次。八月三日,授建昌侯张延龄特进光禄大夫柱国,岁加禄米六百石。通前为一千六百石,张延龄妻子孙氏加封建昌侯夫人,赐以诰券。九月十七日,给建昌伯张延龄诰券。

另外《嘉靖河间府志》中财赋志部分,也记载了张氏庄田及其姻亲的封赐数量,今补录如下:

河间县,仁寿宫庄田五十六顷七十九亩。会昌侯孙一百八十顷五十二亩二分八厘。建昌侯张六十二顷七十四亩。锦衣卫指挥孙一十八顷八十亩。以上每亩征银三分。

献县,仁寿宫庄田一百六十顷八十七亩三分四厘五丝六忽九微。建昌侯张六百二十顷六十亩一分四厘。以上每亩征银三分。

肃宁县,仁寿宫庄田九十七顷六十六亩六分三厘四毫八丝四忽五微五纤。建昌侯一百二顷一亩。会昌侯一十九顷二亩。以上每亩征银三分。

任丘县,仁寿宫庄田二百六十七顷四十六亩一分。以上每亩征银三分。

交河县,仁寿宫庄田三十二顷二十五亩五分。锦衣卫带奉指挥孙九十一顷九十三亩。以上每亩征银三分。

青县,仁寿宫庄田四十三顷一十六亩七分六厘八毫。崇真宫庄田三十顷二十亩。以上每亩征银三分。

兴济县,仁寿宫庄田九十顷四十五亩。以上每亩征银三分。

静海县,仁寿宫庄田一千一百一十四顷一十六亩八分。以上每亩征银三分。

东光县,仁寿宫庄田一十九顷一分二厘三豪九丝二忽。以上每亩征银三分。

南皮县,仁寿宫庄田三十一顷。以上每亩征银三分。

这还仅仅是河间一府的赏地。据崔靖先生发表于《农业考古》2013年第三期的《明代外戚庄田初探》中的不完全统计,张鹤龄一共得到了肃宁赏地一千二百一十一顷,张延龄得到涿州、永清、宝坻等处赏地一万八千六百余顷。土地的高度集中导致大量农民失业而沦为佃户,激发了社会矛盾,同时也影响了政府的收入,因为当时外戚占有的土地是不纳税的。孝宗对外家的逾制宠幸当然会招致朝臣的抗议,如吏部尚书王恕、礼科给事中马子聪、英国公张懋、翰林院检讨刘瑞、御史魏英、南京监察御史余敬、兵部尚书刘大夏、兵科都给事中屈伸、户科都给事中韩智、浙江道监察御史臧凤等都先后上疏劝谏,孝宗大多恝置不理。当然,对于张家的请托孝宗也并不是有求必应。比如成化二十三年(1487)十二月,张峦受河间府三所庄田后,得陇望蜀,再乞顺天、保定等处十所管业,孝宗并未应允,命有司守视如旧。弘治十一(1498)年七月,寿宁侯张鹤龄请以革职训导徐志文复除旧官,在家教书。弘治曰:“教书官员,师法所系。志文既有过革职,岂可复用,其别选如议。”

张鹤龄作为张峦的长子,袭封寿宁侯,又娶嘉善公主之女王氏为妻,骤得富贵,权势熏天。加上父教的缺失及姐姐的娇惯,很快便深染了骄横奢靡的纨绔习气,求田问舍之际未免尚气使性,好勇斗狠。弘治九年(1496)九月,因与宪宗的舅舅长宁伯周彧互争市利而纵奴持械斗殴,喧动京城。尚书屠滽上章,孝宗揭榜禁谕,令二人不得仍前纵容为害。弘治十年(1497),张鹤龄兄弟经常入宫侍宴,一次趁皇帝如厕,他们竟戏戴御冠,他日又偷窥御帐。太监何文鼎先曾劝诫,后怒其不悛,仗剑欲诛之。孝宗为平息张皇后的怨愤,竟将何文鼎木瓜击死。弘治十二年(1499)十二月,张鹤龄又有管庄人打死佃户事,孝宗令太监萧敬等调查得实,最后严惩家奴了事。扬州府同知叶元曾经得罪过张氏兄弟的仆人,叶元因事进京,二张的仆人竟闯入吏部群殴叶元,多亏尚书马文生阻止保护,叶元才得以脱身。事后言官上疏论劾,孝宗不予过问。另外张鹤龄又有纵家奴夺民田庐,篡狱囚,种种骄肆不法。终于,孝宗于一夜独召鹤龄私语,严加斥责,鹤龄免冠以首触地,自此稍为收敛。弘治十七年(1504),户部主事李梦阳上书指斥弊政,写下著名的《应诏指陈疏》,痛言寿宁侯张鹤龄“招纳无赖,罔利贼民、夺人田土,拆人房屋,虏人子女,要截商货,占种盐课,横行江河,张打黄旗,势如翼虎”等种种罪行,皇后母亲金夫人及张鹤龄对其恨之入骨,每天在孝宗面前去泣诉不已。孝宗不得已、将李梦阳系锦衣卫狱,随即释放。一日李梦阳在酒楼下遇到张鹤龄,仇人见面分外眼红,李梦阳仗着几分酒力,乘醉唾骂,挥舞马鞭将张鹤龄的牙齿打落两颗,张鹤龄自觉理亏,只好打掉牙肚里吞,隐忍作罢。

张延龄是张峦次子,不能承袭公爵,于是张皇后便在土地的封赏方面给予了补偿。他的赏地比哥哥多出一万七千多顷,是张鹤龄的十五倍还多。弘治十七年(1504)四月,张延龄的岳母,锦衣卫指挥使孙瓒的继室周氏因无子嗣,将义河、老鸦口两处所有田四百余顷辞畀延龄,其中混有孙瓒的侄子孙铭的田地,孙铭人微言轻,五次奏诉而无人敢管,张延龄竟擅自差人前往法司门首,将孙铭捉拿至家,在马房里锁拘了五日,最后责打一顿才放去,气焰之嚣张,令人发指。同时有地与庆云侯周寿毗连,张延龄又侵夺周寿之地,毁其封堆。此周寿即周彧之弟,两家宿怨已深,各不相让,遂令奴仆相掊击,事闻于上,孝宗各有封赐补偿,并未追究。

纵观孝宗在位十八年的云行雨施,对于张家的姑息纵容乃至率开幸门、滥授冗员,终究小眚不足以掩大德。明代对外戚在政治上抑制甚严,而经济方面的厚赏由来已久。张皇后家得到的恩典,相对于当时的周太后家、吴太后家、夏皇后家等并不显得格外过分。而且孝宗对张皇后的宠幸,比起宪宗对万贵妃、神宗对郑贵妃那种近乎病态的迷恋和溺爱,还算正常。然而天不佑明,在弘治十八年(1505)五月初七日,这位中兴之主因病崩于乾清宫,年仅三十六岁。由于他专宠张皇后,子女并不多,只有长子朱厚照存活下来,便是以怪诞任性著称的正德皇帝,另外一子一女也都是张皇后所生,即蔚悼王朱厚炜和太康公主,他们都幼年夭折了。

当年张皇后入宫后久无身孕,其心情之焦虑可想而知。终日焚香祷告,并于弘治三年(1490)请天师张玄庆建祈圣嗣醮于内庭,明年九月二十四日皇太子出生。道教的神力昭彰对张皇后震撼非常之大,加以当时宫廷中崇尚道教的风尚,令她于弘治六年(1493)七月参加授箓,成为道教上仙玄君。这份珍贵的箓牒现藏于美国加州圣迭戈艺术博物馆。相信在弘治九年(1496)、十一年(1498),其次子朱厚炜和太康公主夭折的日子里,道家的信仰一定给予了她莫大的精神寄托。(未完待续,请继续关注 作者:现居河北青县 )

图片来源于网络

文章转自:沧州文化研究

,