五祖在看到惠能那首“本来无一物,何处惹尘埃”的偈子之后,心中已经有了衣钵传人的目标。于是,《坛经》中有这样一段描写:

次日,祖潜至碓坊,见能腰石舂米,语曰:“求道之人,为法忘躯。当如是乎?”

乃问曰:“米熟也未?”

惠能曰:“米熟久矣!犹欠筛在。”

祖以杖击碓三下而去。惠能即会祖意,三鼓入室。

祖以袈裟遮围,不令人见,为说金刚经,至“应无所住而生其心”。惠能言下大悟,“一切万法,不离自性。”遂启祖言:“何期自性本自清净!何期自性本不生灭!何期自性本自具足!何期自性本无动摇!何期自性能生万法!”

这里有一个“腰石舂米”,不太好理解。“腰石”的“腰”在这里是个动词,“腰石”就是在腰上绑块石头。为什么在腰上绑块石头?五祖为什么要感慨说:“求道之人,为法忘躯。当如是乎?”

要想搞明白这个问题,我们另有途径,这个途径,就是《曹溪大师别传》。关于这一段,《曹溪大师别传》有详细的描写。

原来,六祖之所以在腰上绑一块大石头,是为了增加自身的重量。重量增加了,踏碓的效率就提高了,就可以舂更多的米。但长期坠块大石头的结果就是损失了自己的腰腿。

五祖见他腰也伤了,脚也伤了,就问他:疼不疼?

惠能说:不见有身,哪里来的疼?

所以,五祖说他“为法忘躯”。这种境界,的确不是常人所能达到的,也不是我们提倡的。

讲完“腰石舂米”,之后五祖和六祖之间有一段精彩的机缘对话。

五祖问:米熟了没有?

惠能回答说:米熟了很久了。不过还欠一筛。

这当然是双关语,悟是悟了,但还不精到,差了一哆嗦,这一哆嗦还需要老师点拨。

五祖心领神会,用手中的锡杖敲了三下舂米的碓子。

六祖也心领神会,等到半夜三更的时候来到五祖的房间。

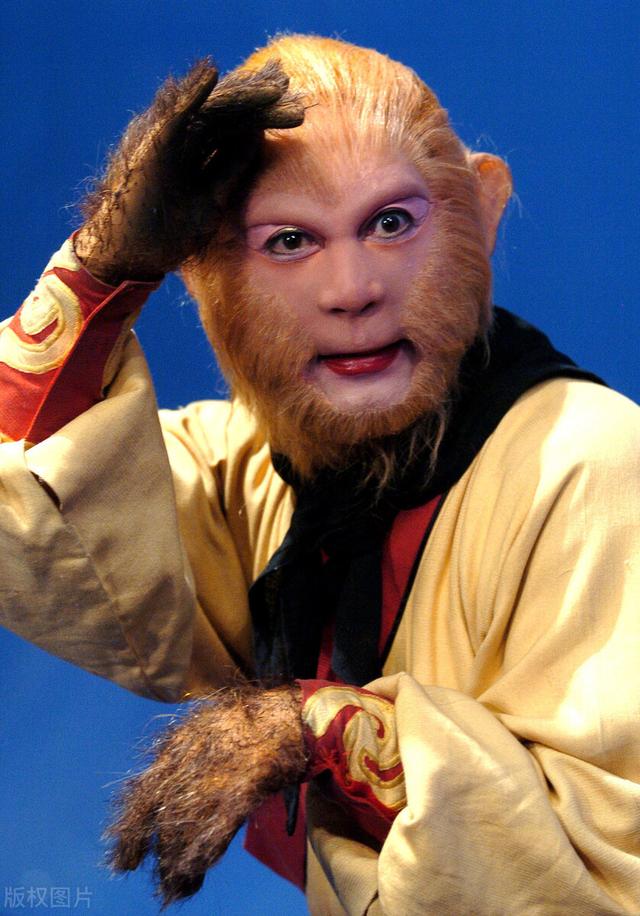

这个场面大家是不是觉得好像在哪儿见过?不错,在《西游记》里见过。

当年孙悟空为了学法,从东胜神洲傲来国的花果山,远渡重洋,经南赡部洲到达西牛贺洲,在灵台方寸山斜月三星洞找到了须菩提祖师。祖师问他想学什么法?他开始说都行。祖师就一个个问。学术字门中之道吗?孙悟空说:不学不学。祖师又问:学流字门中之道吗?孙悟空说:不学不学。祖师又问:学静字门中之道吗?孙悟空说:不学不学。祖师又问:学动字门中之道吗?孙悟空说:不学不学。祖师恼了:你这个猢狲,这个不学,那个不学,你到底要怎样?说完用手中的戒尺在孙悟空的头上打了三下,然后气哼哼地倒背着手走到里面去,随手把中门关了。

在场的弟子吓得目瞪口呆,都来怪罪孙悟空,说他摊上大事了。

孙悟空自己却一脸傻笑。

等到夜里三更时分,孙悟空从后门悄悄来到祖师的房间。祖师问他为什么大半夜不睡觉,跑到这里胡闹。孙悟空说,是师父叫我来的嘛。打了三下,意思是三更的时候。关上中门,意思是让我走后门。

祖师看他果然根性不一般,就教给他一个人法术。

《西游记》里的这一段描写,显然是来自于《坛经》。

自从来的东禅寺,这是五祖第一次给六祖说法,也是五祖最后一次给六祖说法。而说的正是六祖一直念念不忘的《金刚经》。五祖怕被别人看见,就用袈裟把周围围住,只给六祖一个人讲经。当讲到“应无所住而生其心”,六祖大彻大悟。

“应无所住而生其心”在《金刚经》的第十品。但这个问题的提出,则是始于第二品。在第二品,须菩提问佛祖:“世尊!善男子、善女人,发阿耨多罗三藐三菩提心,云何应住?云何降伏其心?”

“云何应住”,这句话的语序有些问题,唐代的《金刚经》,比如柳公权抄的《金刚经》的语序是“应云何住”。这个语序是正确的。“应云何住,云何降伏其心”,意思是应该如何住自己的心。也就是把心放在哪里。

到第十品,佛祖正式回答了这个问题:“诸菩萨摩诃萨,应如是生清净心,不应住色生心,不应住声、香、味、触、法生心,应无所住而生其心。”

意思是:心,不能住于相上。那住在哪里?心性本来就在那里,本自清净,不生不灭,不被扰动,所以,哪里也不住。一住就是错。

六祖是大智慧,所以听到这里就大彻大悟了。

《金刚经》讲到这里,刚刚不到三分之一,从理论上说,剩下部分就没有必要往下继续了。原来“一切万法,不离自性”,于是激动不已的六祖,用“何期自性”一口气说了五个排比句:“何期自性本自清净!何期自性本不生灭!何期自性本自具足!何期自性本无动摇!何期自性能生万法!”

“何期”是什么意思?用现在的话说,就是没想到。这一晚上,六祖得到了五个没想到。

他悟到了自性的五个属性:本自清净、本不生灭、本自具足、本无动摇、能生万法。

这五个属性,最根本的就是本自清净。正因为本自清净,所以不生不灭、本自具足、本无动摇、能生万法。这个自性,它就在那里,不增不减、不生不灭,什么都具足,毫无动摇,而且是万法的源头。所以,六祖在《坛经》的一开篇就毫无保留地说给大家听。