作者:王祖芳

上黄,一个典型的江南小镇,镇中有一条东西走向的大河把小镇一分为二,河上有桥连接南北两岸。河的北面被叫作桥东、桥北,河的南面被叫作桥南、桥西。上黄的南面有山峦耸翠的山,西面是碧波荡漾的洮湖,湖光山色,富有诗情画意。但上黄的历史并不浪漫,曾经见证了悲壮的绝唱。

黄达中就出生在桥东一个亦商亦农的家庭。

幼年丧父,立志发奋图强

有资料记载,黄达中的曾祖父“晚年精神矍铄,尤乐善好施”,溧(宜)金交界处的羌庄桥,正是他的曾祖父“捐重资倡修”,竣工后,“远近往来者,睹长虹卧波,皆啧啧焉,称公之德不衰。正不独排难解纷、周人之急、济人之困,为足见其行善于一乡也”。他的祖父也是“好施与,颇有父风。邑令汪龙标奖给‘必有余庆’匾额,载邑志义行。”其家风之正、与人之善、做人之诚,淡泊金钱,可谓世代相传。

黄达中的父亲从九职衔,秉承家风,勤俭不殆。母亲曹氏懿德婉顺,淑性安贞。夫妻俩相敬如宾,共育有六个孩子,其中一个早夭,存活五个。黄达中排行老四,上有一个哥哥、两个姐姐,下有一个弟弟。不幸的是其父亲35岁时突发中风早逝,没留下一点田地,却留下三百元债务。当时最小的孩子才一个月(另一说最小的孩子为遗腹子),最大的女孩子也才15岁,黄达中时年6岁。34岁的母亲挥泪悼夫后,立即咬紧牙关,振作精神,毅然担负起养家糊口、抚育子女的重任,利用祖上留下的几间老宅和临街的地理优势,靠开茶馆维持一家人的生活。

二十世纪二三十年代,中国正处于苦难之中,生灵涂炭,就算家里有劳力,日子都过得很苦,何况是一个女人带着五个孩子呢?尽管黄达中的母亲没日没夜地经营茶馆,忍辱负重,但生活仍然捉襟见肘。家里的女孩是没早饭吃的,并非母亲重男轻女,实在是举步维艰。

生活虽艰苦,所幸孩子们都感念母恩,女孩知道做家务,分担母亲的责任,男孩也很懂事,一边读书一边找事做。黄达中11岁便开始出去做童工,挣钱念书。只要能挣钱,什么脏活累活,他都不怕;只要能帮母亲分担忧愁,再苦再累也都值得。

天道酬勤,这样几年下来,这个家庭居然有了些许存款,黄达中的母亲借机添置了些田地,这样也不至于总是饿肚子了。

绿色军营,成就热血男儿

黄达中兄弟,虽然接受的学校教育时断时续,但学习成绩都不错,这无疑给了寡母很大的安慰,也给家庭带来了希望。母亲希望孩子学成后当医生,但在这件事上兄弟俩违背了母亲的意愿。黄达中的胞兄黄惠中考入黄埔军校,成为13期学生,军衔至上尉,任手枪连连长。在1942年5月,率领部队与日寇血战于浙江兰溪而壮烈牺牲,年仅29岁,可歌可泣。曾任国民国防部第一厅厅长、参谋总长办公厅主任的钱卓伦为烈士殉国题写匾额“克尽忠孝,祭抗战英烈黄惠中”,激励了后人的爱国之心,见证了先烈舍生忘死的伟大精神。

黄达中,1932年至1934年在宜兴县立高小念书(当时上黄隶属宜兴县),1935年至1936年在江西南昌洪都中学念书,抗日开始流浪后方。

根据抗日战争的需要,国民党军队无论在前方作战还是后方补给,都需要大量的基层连排级军官,于是“战时干部工作训练团”应运而生。 “战干团”学员多为流亡的青年学生,多有一腔热血,而“战干三团”的学员多来自于上海、江浙一带,通过考试和审查招收高中生和在业的、失业的社会男女青年。新学员到达学校后,为了检查他们文化水平的高低需要重新进行测试,合格的留下学习与训练。学员被正式录取后,就算是有军籍的学生。黄达中通过了严格的测试,顺利进入该校,1936年至1937年在江西于都(雩都)战时干部工作训练第三团受训。从此黄达中的命运就与国家的命运结为更加紧密的关系,他考虑更多的不再是“小我”,而是国家的命运、他人的利益。

有相关资料显示,战干团从设立的主旨到训练模式,对于推动抗战有所裨益。战干团学员在受训期间,须全部加入三青团和国民党,并以总队为单位集体宣誓,要求唱黄埔军校校歌。1937年至1938年,“战干三团”并入黄埔军校分校。

黄达中一直秉持黄埔精神,刻苦训练,在他的一张遗照上,清晰可见“健身杀敌”“四项第一名、个人总分第一名”等字样,青年黄达中一身戎装,英气逼人。同样后来在江西南城举行的由机关、学校参加的“忆平杯”篮球赛上,黄达中作为体育指导员和9号队员参与比赛,所在团队荣获此次比赛的冠军,一时传为佳话。

1937年9月至1939年12月,黄达中在广西桂林江南兵站统监部卫生处任文书科员。1940年3月至1945年3月在江西瑞金入伍生第一团团部任体育指导员、经理员。1945年1月,在国民政府青年军208师师部体育指导员,少校营职。1945年9月至1946年2月在江西南昌第六军官总队任军用文职。

在军营中淬炼过的黄达中,注定与众不同。1946年3月至1948年10月之间,黄达中回到家乡后一边从事教育工作一边与反动政府斗争,要求减轻乡民不必要的负担而遭到反动政府的打击,曾在国民党县政府军事看守所坐牢5个月。他深知凭个人力量对抗反动政府,无异于蚍蜉撼大树,只有团结更多的劳苦大众奋起反抗,才能争取胜利,寻找到光明。

出狱后,黄达中赴上海,于1948年11月至1949年5月在上海私立大夏大学经济系上学,1949年6月至1949年8月在上海市公安局社会处第一期干训班学习。1949年7月1日加入中国人民解放军。1949年8月在上海市公安局政治保卫处审讯科任职。

尘封日记,见证铁骨柔情

几年前,黄达中的外孙毛文明从上海法院得到了一本日记本,而日记的主人正是黄达中。这本日记本为蓝紫色硬面,64k本,内容从1950年6月1日起记到当年12月31日,共88页,真实记录了黄达中的工作、生活,字迹娟秀。当时,黄达中年方三十,处于人生的美好年华。这本日记带有独特的气味,闻到,便在心锁上开了一个小孔,仿佛插进一把钥匙,开启了记忆中令人眷恋的吉光片羽。透过日记的内容,显而易见时值百废待兴,有生活的艰辛,有对国事的关注,对工作的思考,对家人的牵挂,对朋友的忠诚和情谊……读起来,心酸,温暖,感动,令人唏嘘不已。

他在扉页上写道:“日记是工作日志,思想斗争的记录卷,是阶级总结的可靠参考材料,更可作为批评与自我批评的武器。所谓新的记日记观点和方法,是要使它能帮助自己进步,帮助别人进步,是自己工作的桥梁,是与别人交流经验的工具。没有什么秘不可宣的。因此我从今后要掌握日记,争取时间(检讨过去,把握现实,策励将来)。”

写到自己的妻儿时,他深情款款:“珍(指妻子吴玉珍,又名张玉珍)这二天由家里动身乘船来,本星期日可到达……今天仍未见珍到的消息,不知是何缘故,时刻惦念中。”“又告及家中兴儿近来身体瘦弱,女小孩也不好,要买小人吃的鹧鸪荣和药”。

提及母亲和弟弟时,他写道:“寄回7万元,2万给母亲,连寄费共74500元。”“政弟至今未来信,不知以前的信及邮票可曾收到。”对慈母的孝顺和对弟弟的细心呵护流注于笔端。

他对哥哥留下的血脉、两个侄子黄芳和黄飞(又名黄清华)也多次提到,除了经济上接济,还时刻关心弟侄们的学习成长,扶持他们长大。 “今天同接到政弟(指胞弟黄民政,又名黄庆和)来信内容比较进步些,因此我才觉得安慰。当天回复一函并附寄零用钱(及学习文件内容附寄去)。”“接家中来信,嘱寄小字笔一支及中国青年杂志,已检阅后之杂志及剪报若干份寄去。家乡农会组织,妇女、少年先锋队均已加强,芳、飞两侄均先后加入为队员。” 侄子“为报考华北统一招考三大学”在他上海的居所长时间逗留。因兄长黄惠中殉国已有八年,黄达中在很大程度上履行着长兄“如父”的责任。

老师和朋友、同乡出现在他日记里的频率也非常高,他写道:“健吾(黄健吾,黄埔军校17期学生)已去合肥参加土改工作,曾去函联系。”“竹君(同乡陈竹君)产孩在即,生后之工作问题还须去总工会洽商进行,以尽责任。”

字里行间足以看出,这是一个思想要求进步、工作积极上进的好青年,有责任担当,重情重义。

特别是在9月3日、4日的日记中,他写到:朱毅由港来函说明一切情形,我已将来信给组织上了解。他是我亲表弟,过去历史知道一点,如能来则争取其办理投案自首手续。11月份的日记上写道:“最最可恨的是我公安部门还胆敢潜伏匪特,应提高警惕严加防范,与朱同志谈政治不站在同一立场,即使是父母、妻子,任何人都觉为匪特都得坚决检举。”类似这样的表态,在日记里多次出现,誓不与匪特、坏人为伍的决心之强可见一斑。

事实上,时隔不久,黄达中做出了一个错误的选择。一份一九五三年五月上海市人民法院的刑事判决书,写明了在“三反”运动中黄达中被判刑的原因:“严重在一九五一年一月包庇反革命分子黄某某(此处隐去此人名)武装匪特,自宜兴潜沪住其家中二天,黄身为公安人员明知其罪行,非但不报,任其逃至香港。”

掩卷沉思,为什么这样一个坚决彻底与匪特划清界限斗争到底的公安人后来却犯了一个如今看来非常低级且用自己的美好前途做赌注的错误?笔者曾经以这个问题问了很多人,他们给出的答案是——家乡观念重,家乡情怀深。我们不难想象,逃犯是怎样赌咒发誓、苦苦哀求,动摇了黄达中的意志;黄达中曾经彻夜未眠,陷入矛盾的泥淖中挣扎,抽掉了多少包烟,抓断了多少根头发!最后情感战胜了理智,义气战胜了正义。或许黄达中觉得对方把亲侄子黄芳从老家带到了上海他的身边,理应热情接待;对方却利用了他,没有如实说明甚至说谎隐瞒了自己的真实处境。

而黄达中的命运从此改写!

自尊自强,直面坎坷人生

身陷囹圄,失去自由,为了妻儿的出路,这对在江西南丰相识相知相爱、于江西南城结为伉俪的恩爱夫妻无奈选择离婚,妻离子散。黄达中唯一的要求就是“望她今后能来信鼓励我前进”,其中之意自不必言传,值得意会。

据黄氏谱牒记载,“因上黄族人外逃案受牵连,达中、庆和(黄达中胞弟,时年在苏州吴县粮站任会计一职)、清华(黄达中兄长的儿子,即日记里写到的侄儿黄飞,参加抗美援朝战争归国后在乡政府工作)均受到处理。”黄庆和、黄清华随后也锒铛入狱。一家人陷入水深火热之中,整个家庭只剩妇孺老幼留守,不仅毫无话语权,还倍受欺负,苦不堪言。

在上海服刑五年结束后,黄达中被安排到上海北新泾劳动金属电器厂、搪瓷厂工作。后来为了支援内地建设,他申请到条件艰苦的安徽蚌埠勤俭砖瓦厂、建新农场,最后到安徽白湖农场参加农业劳动。几十年辗转迁移,积极表现,个中滋味,唯有自知!到1969年7月时,他再次被人推到风口浪尖,又戴上了“反分子”的帽子。而这顶帽子又戴了十年之久,甚至到那位潜逃香港的“匪特”被认定为爱国华侨时,黄达中仍属于反分子。一直到1979年4月10日才由庐江县革命委员会发出了一份通知书,批准他摘掉反分子帽子,黄达中时年已60岁,他喜极而泣。从青丝到白发,从而立到花甲,他的人生几乎没有至暗时刻,而是一直在黑暗中摸索前行。

1981年,黄达中离开白湖农场,终于回到了阔别三十多年的家乡。回乡后,尽管农场每月给他发工资,但他并没有闲着,而是先摆起了书摊,后在街头开起了铁皮房子书店。黄达中老人带着神秘的色彩,也随之走进了人们的视线,自己上城进货,不顾年老体衰,吃苦耐劳。这一干就是十年多。这个书店曾吸引了许多莘莘学子和好学之士,毫不夸张地说是小镇连接世界的一个窗口,承载了一代人美好的回忆。时至今日,人们回忆起这位曾经的黄埔军校生,仍然充满好奇和惋惜:他那个被他妻子带走的儿子黄纪兴是否已改名换姓?如今身在何方?

黄达中的经历,旁人看看也许只需几分钟,而他却用了一生的曲折来解答这个问题。历史的尘埃,落到每个人的头上,都是一座山。

始终不渝,寻找骨肉至亲

黄达中老人于1996年去世,享年77岁。十分遗憾的是老人寻遍了所能想得出来的地方都未能实现自己的夙愿,至死都没能再见妻儿一面,当年的分别竟是永别!

黄达中老人唯一有联系的女儿,今年76岁的黄彩芳(曾用名黄彩静)老人谈起父亲的经历既心疼又不免有些埋怨。想到父亲坎坷的一生,黄彩芳泪湿眼眶;而当初因为父亲帮助了不该帮助的人,以致于他们这个原本幸福的六口之家分崩离析——父亲被判刑后背井离乡几十年,母亲带着弟弟一去不复返,哥哥夭亡,妹妹被抱养到苏州杳无音讯,她几乎成了孤儿。她记得很清楚,1955年妈妈带着弟弟离开的时候,她才8岁,而弟弟仅6岁,她眼睁睁地看着妈妈和弟弟离开,弟弟穿着一件红大衣。8岁的小彩芳以为这就是寻常的一次告别,一如她有时候在上海爸爸妈妈身边,有时候到乡下奶奶这儿,哪料想这是她和妈妈的生离死别?从此后,这个本该在父母膝下承欢的孩子靠割草、捣山芋、捡黄豆等养活自己和奶奶,靠帮别人抱孩子、摸河蚌挣钱维持家用。从此后,她要面对的是“爱别离”这个人生大苦!

妈妈带着弟弟离开的这一幕是他们留给黄彩芳的最后的记忆,这一幕时常出现在黄彩芳的梦境中,至今她也只有在梦中才能与她的同胞弟弟重逢。她已不记得有多少个夜晚,梦见自己走在寻亲的路上,但极不顺利,总是不能到达目的地……行文至此,真希望皇天不负有心人,让他们一家实现亲人团圆的心愿。

黄彩芳的身上既有祖母的影子,贤淑,又有父亲黄达中的影子,含辛茹苦,任劳任怨,面对村人的质疑和鄙视,顶着巨大的压力,仍然坚持供三个儿子读书,培养三个儿子成人成才。好在三个儿子非常争气,家庭美满,在各自的领域有所建树,特别是次子和长子急公好义,捐资赈灾,扶贫济困,回馈社会,颇具美名。

我们依据残存的资料试图寻找前人的足迹,但人事已非,只剩依稀可辨的雪泥鸿爪。历史的尘埃,掩盖了多少真相,只能一声叹息!

历史研究并非只为索隐钩沉,主要在于关照现实,这是正解。

愿历史的悲剧不会重演!

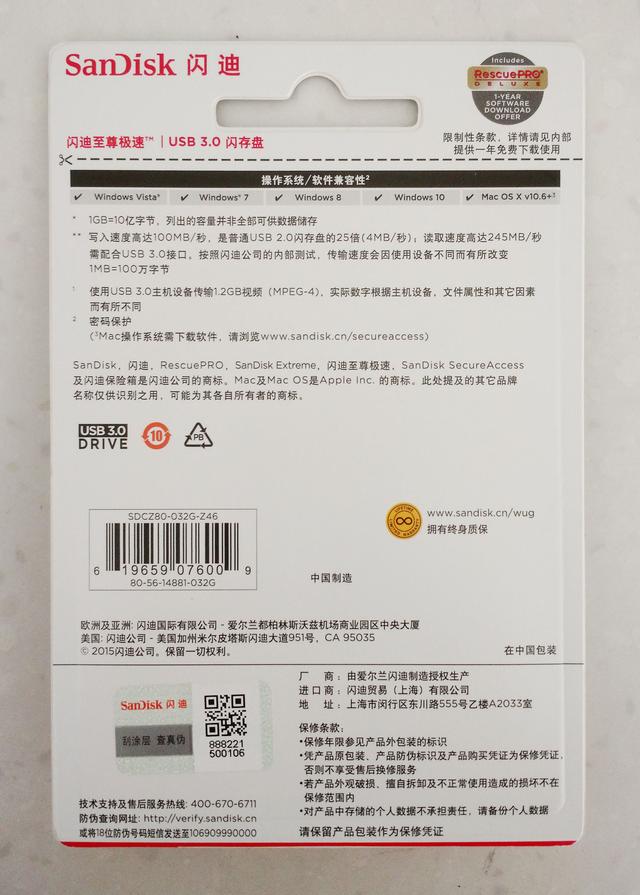

尘封七十二年的日记本

黄达中青年时一身戎装的照片

,