司俊杰

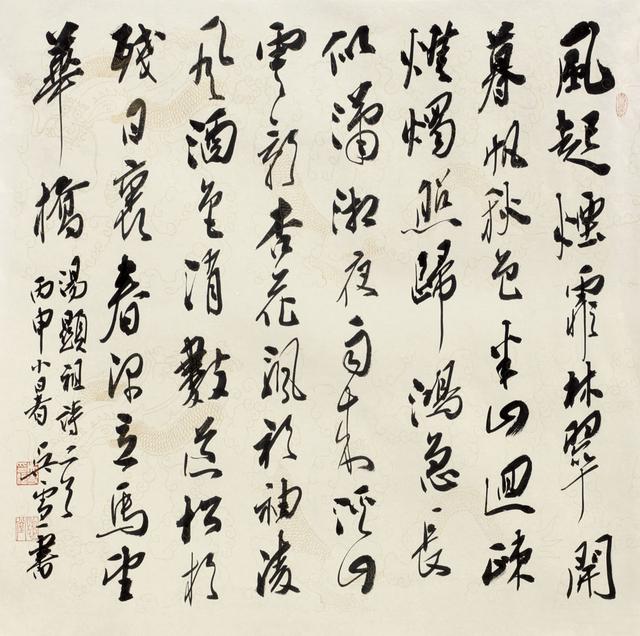

“激荡”,是一个法力无边的人心内驱机制,大概指主体受外界冲击而产生动荡的情绪。本乎如常,生于人心,随物感动,以使滋蔓,行诸笔墨,悦目娱心。“激荡”这玩意儿,天地人寰无处不有,感物应人无时不包。

“激荡”不是空穴来风,更不是一腔孤勇,只有两两相合,才能生生不息。风与云激荡而生雨露,舌与齿激荡而生口津,情与景激荡而生诗文,淡与泊激荡而生清气。

书法是人与物相互激荡的线性艺术,不是简单的汉字排列,也不是行与列的形式铺陈,更不是点画娴熟的技术炫弄,而是古法加持,学养积淀,情感抒发,心源外化的结晶。具体来说,书法是技巧、笔法、功力与性分、学养、气格相互激荡的产物。

书家创作需要激荡以蓄意、来燃情、去振笔,激荡本身不成其为艺术,有意境的作品才能被称作艺术。而意境是激荡的衍生物,与意境相类的还有物象、意象、意念、心情、心态、心相、思致等,它是形神情理的统一、虚实有无的协调,既生于意(思想)外,又蕴于象(书法)内。最终要把激荡的衍生物统统镶嵌进点画线条里去,升华为书法的本体语言。比如奇、古、疏、拙、生、涩、苍、老、辣等审美特征,线条的刚柔、浓枯、燥润、粗细、方圆、曲直、断连等辩证统一的美,结构的虚实、开合、聚散、巧拙、疏密、奇正等相辅相成的美,被书者有节奏地编织成书法艺术的和谐美。

要言之,书法之所以需要“激荡”做外援,主要因为书法是一种抒情性活动,汉字在此处只是个“托儿”,本身所含有的字义此时可以忽略不计,只是借用它的间架结构来抒情悦性而已(低俗内容不在之列)。舞台上人扮演的那棵树,它的功能在于那棵树的姿态和要表达与主题关联的意象,至于扮演树的那人是谁?男的女的?胖瘦都不重要。这是由书法的当代性功能所决定的,实用性功能必须追问扮演树的那人是谁?艺术性功能只关心那棵树与剧情有怎样的美学关联。

书法之妙,全寄托于意境(抒情)的融彻,超出字形墨迹之外的部分,才是她的真味。这就要求观者同时具备进入意境的学术质素和书法修养,重新建立一套有别于读书识字阶段形成的粗浅认知经验和识读价值体系。欣赏书法首先应当审察书法的渊源(来源于什么碑?什么帖?),次看消化程度(是原帖照搬?还是融古化今?),再看激情衍生物(以上蓝色标注部分)。如果直接按照汉字本身具有的“长相(字典里有的样子)”去欣赏书法,无异于缘木而鱼。一个有志于书法的人,无论是观者还是书者,一意孤行要在树上捕鱼,那谁也管不着,但当有朝一日,突然发现鱼原本就在水里的时候,别人摔你不只是几条街的问题,而是几座山……

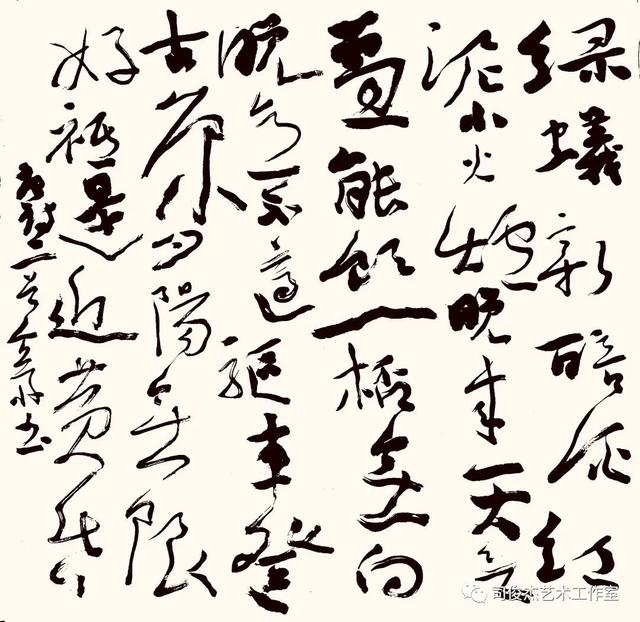

文以载道,书以载情。别指望像唱歌跳舞那样直观的企求书法能慰藉你空旷荒芜的心!书法的美生根于中国儒家文化的价值体系里,更像中国人(女人)的含而不露,温文尔雅,秀外慧中,沉静寡言,分寸感的拿捏极尽书法之妙。“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子(论语·雍也篇)。”应用在书法审美中,理解为:质朴(“碑学”,笔者按)多于文采(“帖学”,笔者按),就会显得粗野,文采多于质朴,就难免流于浮夸。只有质朴和文采搭配得当(碑帖兼容),才有可能成为君子(书法的至境,笔者按)。中庸之道,书法的文化根性所在。

今人已无条件像晋人那样,清谈尚远,闲情逸志、淡于世情,而是难逃名缰利锁的困扰。不是说历史上凡是产生书法大家的时代,都匹配有一片清凉世风,那些有成就的书法大家无一不是在浊流中立定精神,在混沌中决出光明,出淤泥而不染,孤标傲世,脱去世味沉滓,养的胸中宽快,涤除媚俗,书自有一股清刚之气。

院中苔上壁 村外柳垂江

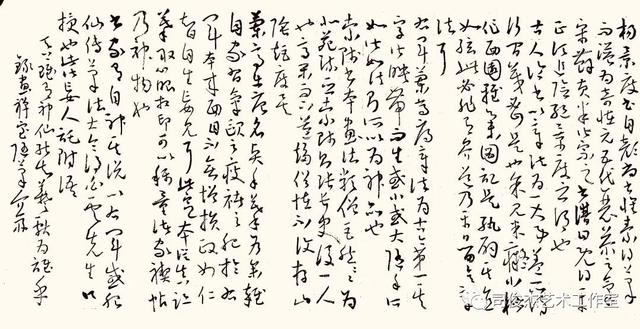

当然,功力加技巧是书法的基础,若无外力因素激荡,很有可能沦为书匠或书奴,如同雨后积潭,虽清澈透明,却是一潭死水。“书匠”意味着功力深厚,却字无表情,缺乏性情灌注;“书奴”的潜台词是按葫芦画瓢,只有古人或别人,唯独没有自己。书家虽不像画家、摄影家那样,专取自然物象之形貌,以完成自己的创作,但不能对客观世界无动于衷。日月星辰,风雨雷电,花鸟鱼虫,山光水色,不能不“掇景于烟霞之表,发兴于溪山之颠”,天地万物之变,都有可能发而为书。唐代书法家“张旭善草书,不治他技。喜怒、窘穷、忧悲、愉侠、怨恨、思慕、酣 醉、无聊、不平,有动于心,必于草书焉发之(韩愈《送高闲上人序》)”,张旭并非不食人间烟火,恰恰是:喜、怒、窘、穷,无不牵动感情,人情注入点画,生成一种隔空的人间表情。历代书法大家无不以心法驭书法,只不过张旭沾了大诗人韩愈的光,才被后人滔滔不绝,立旭以为天下法。

书家更在于从客观世界各种形、质、意、变中积累感受,化为艺术语言,“可喜可愕,一寓于书”。生活经历是供养一个书者一生的艺术采风硕果,一位写现代诗的朋友说过一句话:“城市产生不了诗”。深有同感,更有感触的是,我的中锋用笔得益于小时候有过吆牛犁地的经历,笔锋抵纸犹当犁铧深耕土层;“八面出锋(笔锋不同的触面,使得书姿体态万千)”得益于多种农具的使用和一把农具的多功能操作;草书的分间布白启迪于“麦垄”,即小麦幼苗时行距间的聚散疏密曲直的自然长势……获益最多的莫过于山水画,此不赘言。

宋代书法家黄庭坚说:“诗不可凿空强作,待境而生,便自工耳。”虽在言诗,书法何尝不是如此。所谓“待境而生”之“境”,无非“物境”与“人境”而已。一日,刷视频见太行山区一农户盖房,屋墙全用当地石头垒砌而成,石头大小方圆并不规则,墙面却像刀切豆腐,棱角分明,不用任何粘合剂,石与石之间却能凸凹相衔,榫卯相契,大小错落,森严壁垒,大为震撼!心下暗自惊呼:“这不正是书法的章法吗?”欣欣然,饶有所得!

胸中富丘壑 腕下有鬼神

清人刘熙载说: “高韵、深情、坚质、浩气,缺一不可以为书。”八个字四重境界,无一字牵涉功力、技法(不是说技法不重要,“道”建立在“技”的基础之上,论“道”自然忽略不“技”),又无一重不与“激荡”有关。说白了,凭点灯熬油拿下的都不在“境界”层面,无迹可“宗”却可“循”的部分,才是书法的真境、雅境、至境。

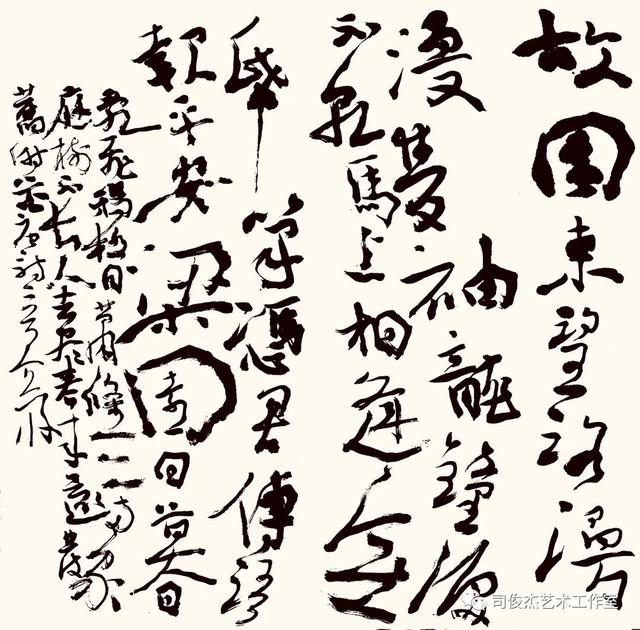

不是因为激荡是一个动词,它的衍生物必得是金戈铁马,或者惊电奔雷。舌与齿激荡的味道可以是蜜饯,也可以是黄连。故同一个书者可以随不同心境写出不同神采的书法作品,除去笔法因素外,不同心境主导下的同一书体、同一内容,书法的形势长相都有区别(蕴于其中的“神”不变)。

天趣偶从言外得 古香常在静中生

书者之于激荡,旨在营造一种心境,心境团簇书法语境,语境滋生意象,意象派生意境,意境生发美感,美感助引愉悦。书法作为视觉艺术,愉悦受众为其旨归。心境的好孬在于外因的优劣,也离不开内因的下意识调控,同一种外因,有时会激荡而滋生“杏花春雨江南”的意境,有时会生发“塞北秋风骏马”的意境,无论静态书体(楷书、篆书、隶书),还是动态书体(行书、草书、行草书),都能产生上述两种美感意境。有两种激荡意绪非常人所能驾驭,一种是喧嚣闹嚷环境下的静若处子;一种是静谧安恬氛围下的动若脱兔,此二境非高人逸士莫能为。

至此,我们也许就能够理解王羲之书《兰亭序》的逸闻趣事了。当年王羲之与朋友雅集于兰亭,是日天朗气清,惠风和畅,杯觥交错,诗酒酬和,当时写下《兰亭序》,因为是临场书就,难免有涂改之笔。据说,王羲之后来想依样重写一过,几番折腾,都不抵现场书写的那一稿(环境、心境变了,受激荡的“功率”减弱了)。于是,流传下来的虽然是唐人的摹本,却是王羲之最满意的一稿。

诚然,书有多体,一体之内又多风神。楷书的清穆之气,行书的清刚之气,草书的清狂之气,隶书的清峻之气,篆书的清婉之气,取决于内心的沉淀,思致的清澈,性情的放浪,情绪的激荡。腕下之书,犹池中之鱼;胸中之气,如池中之水。养多大的鱼,蓄多深的水,这是看不见的“书外功”。

2021年2月16日

谢谢关注[比心],