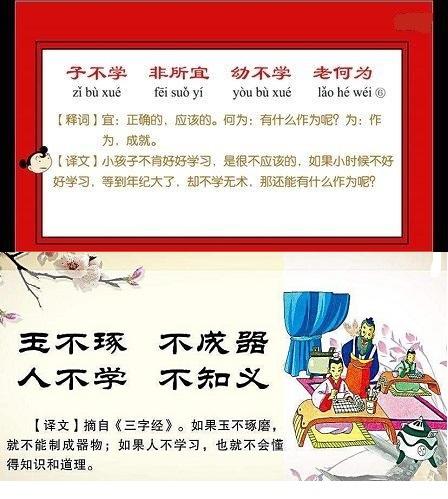

子不学,非所宜,幼不学,老何为。

玉不琢,不成器,人不学,不知义。

意思是说:孩子不肯好好学习,这是不应该的。如果一个人小时候不好好学习,到老的时候既无知识,又不懂做人的道理,能有什么用呢?

就像玉石,不经过打磨雕刻,就不会成为精美的器物;人如果不学习,就不懂得道理,也就不能够成才。

在这之前,《三字经》讲述、强调父母和老师在孩子一生中应该承担的教育的重要性和意义;在这一节中,着重论述、说明孩子在学习中应该具备的学习态度以及学习的重要意义。

在孩子的一生中,尤其在启蒙阶段,父母和老师是“教育”的承担着和担当人;而“学习”却是孩子自己的事情。二者相辅相成,才能使孩子学有所成,真正成长起来。

“子不学”中的“学”,包含两层意思:

一是学习做人的道理,因为“人不学,不知义”。

二是学习知识技能,成为对国家社会有用的人,所以说“幼不学,老何为”。

《论语 学而第一》中有这样一段话:

子曰:弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众而亲仁,行有余力,则以学文。

意思是孔子说:年少子弟在家就应该孝顺父母,出外就应该尊敬兄长,谨慎从事,言而有信,博爱民众,亲近仁人。躬行实践之后尚有余力,就用来学习文化技能。

孔子在这段话中,告诉我们“学”的两个阶段:

一是最初阶段,“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众而亲仁”,也是人一生最最重要的品性品行的培养和养成阶段;

二是在兼顾好“小家”之后,“行有余力,则以学文”,成为对国家对社会有用人才的阶段。

南怀瑾先生在《论语别裁》中,是这样论述这段话的:

“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众而亲仁”,这段话的意思是要告诉我们,一个人“入则孝”,在家里要做一个孝子;“出则弟”,出门在外面与兄弟家人分开了,怎么“弟”呢?就是在外面,对朋友、对社会、对一般人能够友爱,扩而充之爱国家、爱天下都是这个“弟”字的意义。

“谨而信”,做人非常谨慎,但是这个“谨”字要注意,不要变成小气。谨慎与拘谨是两回事,有些人很拘谨,过分了就是小气。“谨慎”在历史上有一个榜样,就是我们中国人最崇拜人物之一的诸葛亮。所谓“诸葛一生唯谨慎,吕端大事不糊涂”。

总之,所谓谨慎不可流于小气,人与人之间,一切都要言而有信。同时又“泛爱众而亲仁”,既有伟人的胸襟,能够爱人,也就是爱天下人如同爱自己一样,又能亲近有学问道德的人做朋友。

这些都做到之后,尙可以“行有余力而学文”,也就是还有剩余的时间和精力,就可以“学文”,爱做文学家、艺术家、科学家,还是别的什么都可以,根据自己的志趣所在,量力而行,各听自由。

由此可见,在古代对孩子的教育当中,首先注重的是品性品德的教育,是每一个孩子必须要学习的;其次才是长大之后从业知识技能的学习。

《三字经》虽然成书于一千多年前的宋朝,但已经具备了很强的辩证唯物主义认识观。为什么这样说呢?

在教育孩子方面,《三字经》在强调“子不学,父之过,教不严,师之惰”,同时又强调“子不学,非所宜,幼不学,老何为。玉不琢,不成器,人不学,不知义”。也就是说:学习,不是单方面的事情,不是父母、老师只要严格教育、身体力行就能教育好孩子的,同时还需要孩子接受教育和自己的努力,方可有成功的教育。

比如孟母断机杼,孟子看到后如果无动于衷,依然我行我素,逃学等等,那么,就不可能有之后的“亚圣”;岳母刺字,如果岳飞好了伤疤忘了疼,根本不当回事,何来“精忠报国”的岳家军?!……

当下社会学校教育教学中,在学校,一个学生学习优秀,就说是老师教的好,一个学生们学习差、品行恶劣,就是家长不好,家长没有教育好;在家庭,孩子学习成绩优秀,就是父母教育的好,如果学习差,就是老师教的不好;忽略了教育孩子从来都不是单方面的事情,是家庭、学校以及孩子,甚至社会一起努力的结果。

所以,教育一定是“双向”的。在这“双向”互动当中,父母、老师主要任务是“琢玉使之成器”,孩子的任务就是“学”,首先学“做人知义”,培养优秀的品性和品行,然后“有余力而学文,老有作为”。

感谢您打开我的文章,喜欢我分享的文字,就关注我,点个赞,欢迎点评,欢迎提出宝贵意见和建议,感恩支持,感谢分享,祝福您身体健康,万事如意!

欢迎您点击我的其他图文,感谢关注,感谢支持!

,