下关有街名鸳浦,大理有村名双鸳。鸳者鸳鸯。

来自头条免费正版

一直觉得“鸳”字很奇怪,我在大理地界生活几十年,别说整只的鸳鸯,连鸳鸯的翎羽都不曾得见一根。虽然也见到文字资料上提到洱海有鸳鸯,但确实从未亲见,也未见过有人拍到过。所以一直以为“鸳”字虚拟罢了,炼字组词而已,无非因为这个字形义兼美,用来拟名沾一沾鸳鸯之美。心中暗暗腹诽古人用字随心所欲,非常不靠谱。

四脚兽中熊猫美而萌,两脚两翅的羽族中,个人以为鸳鸯也是美而萌的,只是鸳鸯极少见。见过的在江南或北方的一些园林中,两三对、三四对而已。曾经在拙政园的池沼边一站半天,只为了看那鸳鸯剔翅浮憩戏水,恋恋不舍。

二〇二一年四月的一天,或许是阳光晒得和煦、春风吹得轻柔、树荫筛得细匀、那条石椅摆放得恰好的缘故,在点苍脚下,我读了杨慎的《游点苍山记》。读完的时候惊得坐直了身子。

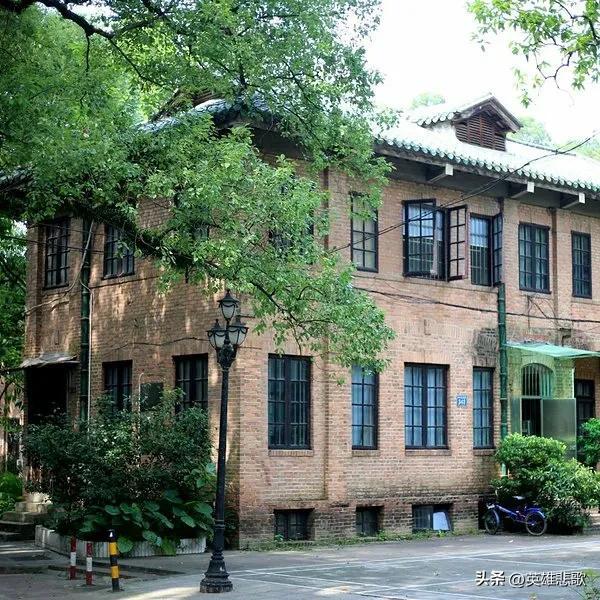

拍摄于大理下关

杨慎杨状元,小时候就晓得了。穿过黑龙桥,走上龙尾街,大人常对我说,这里就是杨状元当年走过的豆糠坡了。杨慎因大礼仪之争,被明嘉靖皇帝恨极,谪戍云南永昌卫,至死不得赦回。嘉靖庚寅(公元1530年),杨慎约大理府太和县人(后改大理县)李元阳(被称为云南真正意义上的第一位白族文人)同游点苍山,写下著名的《游点苍山记》,以“山则苍龙叠翠,海则半月拖蓝”的名句盛赞苍洱之美。

拍摄于大理洱海生态廊道

杨慎写有《游点苍山记》,也是早就晓得了,只是几十年的时间里,竟然不曾打开过。或许因为想要游苍山的话,抬脚可至;想要看点苍景色的话,不必假诸他人的文字。

大理蝴蝶泉因蝴蝶群聚,经徐霞客记载后至今名闻天下。而大理的“鸳浦”竟连我这个本地人也不知道!

拍摄于大理下关

《游点苍山记》让我吃惊的是里面对鸳鸯的记载,大理竟然有鸳鸯!而且是群聚的:

“……至鹤顶寺,松林荫轩,洱波在席,相与趺坐酌酒,时夕阳已沉西,山缺处犹露日影,红黄一线,本线末宽,自山而下,直射洱波。僧曰:‘此即鸳浦斜阳也。余波皆碧,独此处日光涌金,有鸳鸯群浴。今则网罟大密,此景时有时无,不常然也。’曰:‘但观于涌金流彩,已自胜耳。’”

原来“鸳浦”街名取自“鸳浦斜阳”之景,乃是写实。因鸳鸯群聚,才有“鸳浦”之名,才有“鸳浦斜阳”之景。后来见到有摄影者从海东拍洱海夕阳之景,命名曰“鸳浦斜阳”。我心说:错了,大错特错。

“鸳浦斜阳”之景,按《游点苍山记》所记,观景的角度是在鹤顶寺向下俯瞰。此景的首要景物是成群浴水的鸳鸯;其次有一线金色夕阳自鹤顶寺山缺处射下,洱海的碧波中只有此处涌动着金波。此景实为大理所独有!此景的灵魂是鸳鸯。

拍摄于大理洱海生态廊道

随便拍一下洱海上的夕阳,就命名为“鸳浦斜阳”,实在是太随便不走心了,也容易让人误解。因为夕阳照在水波上的景色,太平凡了。

云南冬天的景色因红嘴鸥而惊艳,名动天下。洱海冬天的鸟群若置换成鸳鸯该当如何?

拍摄于大理洱海生态廊道

杨慎《临江仙》词云“青山依旧在,几度夕阳红”,青山确实还在,“依旧”却是大打折扣了。由鹤顶寺俯瞰的“浦”与“斜阳”随着洱海面积的缩小而消失,鸳鸯的消失则是人祸——过度的捕取。设若此景还在,该是何等惊艳灵异!真是令人扼腕扼腕再扼腕,恨不得坐了时光机返回去看看。

洱海的鸳鸯因“网罟大密”而消失,它们去了哪里?有没有这种可能:既然苍山上的大理石可以被开采出来,输往江南乃至北方的园林,那么鸳鸯也随着大理石一道去往了各地园林?

我在旅游时见到的那些鸳鸯,有没有可能是大理鸳鸯的后代?

有没有那么一天,随着洱海生态环境的全面恢复,鸳鸯会重返大理,重新回洱海里生活?可以肯定的是,人们再也不会张开“网罟”了。今年我还在电视新闻中看到省外有野生鸳鸯的报道。

拍摄于大理生态廊道

至于古人以实景为街道、村落取名的行为,个人觉得非常可取、值得借鉴,一则美,二则记录了山川的历史风貌。我们完全可以用苍洱现在出现的新的美景来命名我们的街道,记录下苍洱之美。

,