书法练习起步非常容易,坚持下去十分难。

人是渴盼关注、渴盼进步的高等动物。

当写出来的毛笔字连自己的眼睛都过不了,又怎么赢来大家的喝彩呢?

那又该怎样坚持下去呢?不坚持下去又怎么进步呢?

似乎进入了一个死循环。

解决不了矛盾,那就转移一下注意力。

其实,古人写字和我们当代人写字是大不相同的。

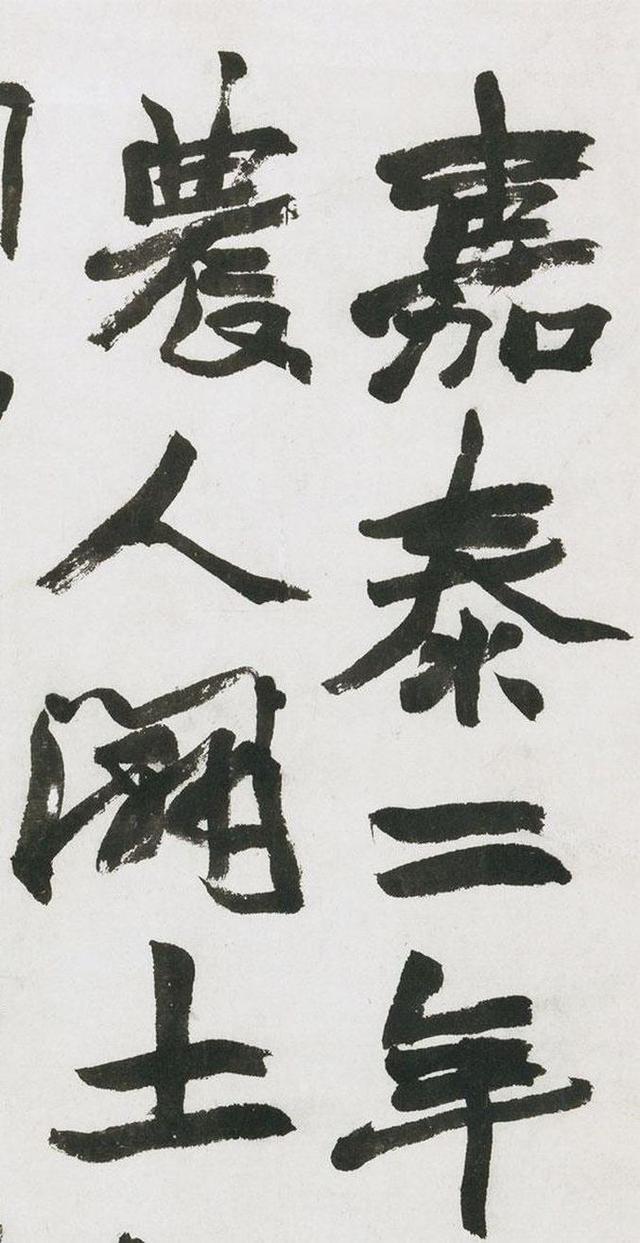

创临碑帖

一、离书法源头的远近不同。

那书圣王羲之来说,你说是我们离殷商时代近,还是王羲之生活的东晋时期离殷商近?稍微懂点历史的都知道,肯定是王羲之离书法源头近了。

离书法源头近,找那些龟壳、碑文,贴文,竹简来看就更加便宜。损耗也小。

就像晚清思想家康有为说的:今日欲尊帖学,则翻之已坏,不得不尊碑:欲尚唐碑,则磨之已坏,不得不尊南,北朝碑。

我们倒是想像古人一样翻那些源头的碑帖,结果传到我们这就都已经翻坏磨坏了,只能学离源头远些的南北朝碑。或者拾一些前人牙慧。

源头之甲骨文

因为离书法源头更远,我们的练习书法需要的碑帖资源其实是相对残缺和匮乏的。除非具备一定的理论知识和钻研精神,当代普通人不懂碑帖学习对于书法精进的重要性。

二、习字的方法不同。

不知道大家有没有发现一个有趣的现象?九年义务教育,课本里都有发书法碑帖,但是真正拿来看,练习书法时科学利用碑帖的有几个?

从认识上就轻视书法源头碑帖,那么可想而知,书法的继承与创新有没有面貌可言。

不看碑帖、不从源头学书法,清代学者、文学家、书法家包世臣是一个例子。

包世臣书法

包世臣在《艺舟双楫 /卷五·论书一》里介绍:乾隆己酉之岁,余年已十五,家无藏帖,习时俗应试书十年,下笔尚不能平直,以书拙闻于乡里。

已经十五岁的包世臣,因为平日练习书法都是些规矩平泛的应试书,家中没有一本书法碑帖,虽然练习书法十年,下笔仍不能平直,乡里都传闻他字拙丑陋。

后来包世臣又去学了三年怀素草书,真真是走都不稳,就去跑,自愧无所得才弃学。

之后包世臣又道听途说,哎呀,你应该学苏东坡,苏东坡说了,字应该写肥点,才好遮丑啊!包世臣果然依葫芦画瓢,写得和那人几乎一样。字却不见筋骨。

直到包世臣看到《画赞》《洛神》《神龙兰亭》,才自找门路,每日勤临《兰亭》,始知每一笔画的遒劲力道,才感叹:前十年的练字时间都白白浪费虚度了哇!

你说说看,包世臣活在我们前面,离书法源头总也更近些,练习书法却也走了这么多弯路,更何况平庸的我们呢?

残缺的碑文

所以,书法练习,走了弯路不可怕,过去的都是教训,之后的更要长进。要取法书法源头,每天一点点坚持,量的积累方有质的改变。

三、写字时心中所想的不同。

我们练习书法,最先想到的往往是:心静下来,静下来,静下来。

然后才开始动笔。这好像已经很对得起手里的毛笔了。

看看书圣王羲之吧,他写字时的心思意念,让你瞪大双眼。

王羲之磨好墨,铺平纸张,拿起笔,他心里想的是:

我拿笔的本领就是将军,心思意念是我的副将,字的结构是军师,要开写了,一出笔就是吉凶,务必意在笔前,字必须提前在我的脑海诞生了。

笔画的上下左右出入就是号令,屈折的笔画就是杀戮,点画就是笔笔磊落,放纵的笔画都要快速疾利,着笔含蓄,溢润调和,顿笔的芒角处实际上是捺画一波三折的浓缩。

好嘛!王羲之写字不是写字,而是仿佛在打仗!他胸有成竹,又略略紧张,停顿的间隙,心思意念都在运筹帷幄,缜密小心,又果断出击,真是心有所想,饱含激情与热烈。

王羲之写字像在打仗,咱们写字,像在干嘛呢?

,