陈冕简介:

陈冕(1859—1893) 字冠生。北京人。祖籍浙江绍兴府山阴县清水闸人,籍贯济南。清代状元,翰林院编修。1998年中州古籍出版社出版的《天下第一策——历代状元殿试对策观止》一书曾推举出中国历史上最有建树的8位状元。陈冕位居其一,其文才、德行堪与文天祥、张謇齐名。

陈冕

简介

陈冕(1859—1893) 字冠生。北京人。祖籍浙江绍兴府山阴县清水闸人,籍贯济南。清代状元,翰林院编修。早年从师于山东举人、翰林院编修王芷庭。17岁时参加乡试中举,留在咸安宫任教习,并任国子监学正学录。1883年(光绪九年)参加殿试,一举夺魁,成为状元,入翰林院为修撰,掌修国史。同年,其父陈恩寿因赈灾操劳过度病倒。陈冕闻讯回济南侍奉,父亡后,在家守制。1884年,黄河又发大水,陈冕秉承父训,捐家财赈灾。带领亲友,坐着小船,给灾民送饭送水,选择高处建简易民房多处,供灾民栖身。三年丧满,陈冕回京任职。1889年(光绪十五年),出任湖南乡试主考官。1892年,其母病逝,离职回济南服丧。次年,将祖坟迁移到济南历城丁家庄,并在此修建“陈冕大院” (今丁家庄小学)。1893年(光绪十九年),在济南病逝,葬于城东丁家庄。

事迹

光绪十九年(1893年),山西大旱,陈冕将家中余财凑成黄金千两全部捐献,并在济南街头当场写字募捐,共募得万余两黄金送往山西。就在这一年八月十七日,34岁的陈冕因赈灾劳累过度而病逝于济南鞭指巷“状元府”内。英年早逝的他令朝野共惋惜,出殡时,由济南西门到十里河状元墓的路上,挤满了为他送葬的百姓。

山东通志

陈冕自幼知行道义,与其家庭对他的教化和影响是分不开的。陈冕祖父陈显彝、父亲陈恩寿,都是闻名于世的慈善家,史上有“陈善人”之誉。陈显彝在任馆陶知县时,曾开仓赈粮,并筹款救助饥民数万人。光绪九年,黄河决口,陈恩寿在参加抗洪赈灾中,积劳成疾,同年去世。他逝世后,“士大夫相与吊于庐,乡民吊唁者日数百人,焚香泣拜。及其殡时,家祭巷哭,道路填塞,观者叹息流涕,以为盛德感人。若此盛况,为济南近代所未见。”(《山东通志》)

史书的记载

顺天宛平(今北京大兴)人。字冠生。生于清咸丰九年(1859)卒于清光绪十九年(1893)。清光绪九年(1883)状元。陈冕十五岁考取秀才,十七岁顺天乡试中举且以文显名。四次会试方才过关,廷试拔为头魁。授翰林院修撰,掌修国史。

陈冕(1859-1893年),字冠生、灌荪,号梦莱,顺天宛平(今属北京)人。以翰林院修撰典试湖南乡试,得人甚众,可惜英年早逝,政迹未彰。对策论帝学根本、经传之源、治水漕运、察吏之法四个问题。

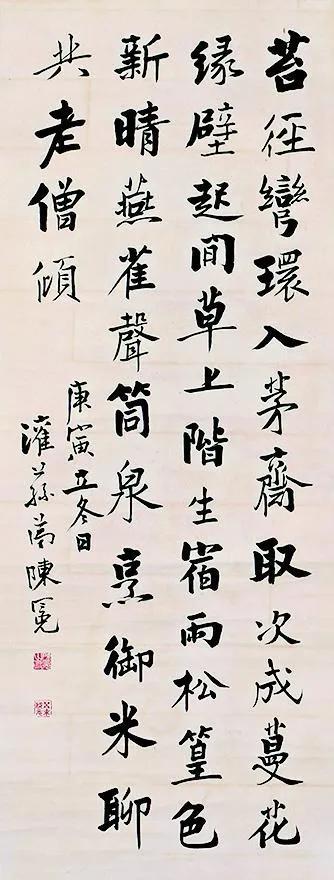

陈冕(1859—1893)顺天宛平(今北京市)人,字冠生,原籍浙江,1875年(光绪元年、17岁)参加顺天乡试中举人,1883年(光绪九年,25岁)癸未科状元,授翰林院修撰,1889年(光绪十五年,31岁)充湖南乡试考官,1893年(光绪十九年,35岁)回原籍查祖茔返京厉卒于寓郏“陈氏由科举而入仕,未大显而夭亡,所以知道的人不多。从陈冕墨迹可以看出他的书法继承了晋唐,尤得赵字之韵。从整体看,虽拘于严整恪守法度而不失姿媚,用笔转折、顿挫,皆具法度。

陈冕的书法:

中国历史上的科举制度自隋唐始,到清未止,沿用了1300多年。科举制对于政治、经济、文化、思想、民俗以至民族性格的深刻广泛的影响,是很少有一种“制度”能够和它相比的。它的出现,是社会进步的反映。在古代社会是最公开、公平选拔人才的一种制度。金榜题名是一个成语,最早出自五代·王定保《唐摭言·卷三》。

该成语的本义是指科举时代考生考中进士,荣登殿试录取榜单之上。

自隋唐创立科举考试以来,读书做官就成了天下士子求取功名的一条正途。据统计,从隋唐到明清的一千三百年间,产生过百万名以上举人,十万名以上进士,七百多名文武状元。“状元”一词,在唐代曾称为“状头”。殿试录取后放榜,位居榜首者就是“状头”。直到明代初年,朝廷才明确规定“状元”为一甲头名进士的专称。殿试是科考的最后冲刺,也是最荣耀的一场考试。按清朝规例,殿试之后,新科进士要身着公服,头戴三枝九叶冠,立于百官之后候旨。皇上驾临太和殿,宣读考取进士的名次,称作传胪或胪传,其实就是皇帝宣布登第进士名次的典礼。

以清代为例,读书人在县级考秀才。在省级考举人,第一名叫“解元”。全国(会试)考试第一名叫会元。殿试第一名叫“状元”,第二名叫“榜眼”,笫三名称“探花”。其余叫“进士”,前三名保送进翰林院,其他进士须通过考试选拔后,才能进翰林院再读三年书。进入翰林院和状元是同一待遇。在清朝做大臣、宰相,进士出身还不行,须翰林出身。古代科举制度殿试后录取进士,揭晓名次的布告,因用黄纸书写,故而称黄甲、金榜。多由皇帝点定,俗称皇榜。考中进士就称金榜题名。中国传统文化中讲”四喜“有“久旱逢甘霖,他乡遇故知,洞房花烛夜,金榜题名时”,指称人生最大的四件喜事。

作者说明:会陆续发表介绍中国历代〈金榜题名〉人物的图文,有喜欢的读者,可以在“今日头条”搜索上输入「林东加」三个字,即可查阅发表过的文章和图片,也请关注和点赞。谢谢。

,