一、早期农业的发展1、早期农业的起源,今天小编就来说说关于古代发达的农业?下面更多详细答案一起来看看吧!

古代发达的农业

一、早期农业的发展

1、早期农业的起源

中国是世界农业的发祥地之一,农业起源最早可追溯到距今一万年左右。中国是世界上最早培植水稻和粟的国家。远古社会就形成了北方以旱地的粟麦生产为主、南方以水田稻作为主的农作物种植格局,中国古代农业经济还具有以种植业为主、家畜饲养业为辅的特点。

2、刀耕火种的原始农业

人们先用石刀、石斧把树木砍倒,晒干后放火焚烧,然后再用石犁翻土播种。土地耕种一两年后,地力下降。为了寻找肥沃的土地,人们不得不经常迁徙。

3、商周农业

(1)生产工具的进步:商周时期,出现了青铜农具。由于青铜比较珍贵,在农业生产中很少使用。木制的未和石锄、石犁仍是人们进行农业生产的重要工具。

(2)耕作技术的进步:人们在生产劳动中,已经懂得开沟排水,除草培土,用杂草沤制肥料,治虫灭害。这样,土地可以连续耕种,土地的利用率大大提高。

(3)农作物的发展:西周时期,农作物种类更加丰富,有粟、稻、黍、稷、麦、桑、麻等,后世的主要农作物多已具备。

4、影响

(1)随着农业生产的发展,人们的生活从频繁迁徙开始走向定居。

(2)中国农业独立发展,自成体系,奠定了中国古代农业社会的基础。

二、精耕细作的传统农业的发展

1、春秋战国

(1)生产工具:铁犁牛耕。

(2)耕作技术:当时世界上先进的耕作方法——垄作法

(3)灌溉工程、工具:都江堰、郑国渠、芍陂

2、西汉

(1)耦耕、犁壁和耧车—代田法

(2)汉朝以后,铁犁牛耕成为中国传统农业的主要耕作方式;耕作制度一年一熟为主;

(4)灌溉工程、工具:漕渠、白渠、龙首渠

3、魏晋南北朝

(1)耕作技术:北方—耕耙耱技术;南方—耕耙技术

(2)灌溉工程、工具:翻车

4、隋唐

(1)生产工具:曲辕犁(耕犁已相当完善)

(2)灌溉工程、工具:筒车

5、宋代

(1)耕作技术:江南一年两熟制,有的地方一年三熟制,提高了土地的利用效率

(2)灌溉工程、工具:利用水利的高转筒车

6、明清

(1)灌溉工程、工具:风力水车

三、男耕女织的小农经济

1、产生原因

(1)生产工具的进步,特别是铁农具的出现和牛耕技术的推广。

(2)耕作技术的进步。

(3)私有土地的出现。

2、产生时间:小农经济出现于春秋战国时期。

3、特点

(1)自给自足性:在没有天灾、战乱和苛政干扰的情况下,“男耕女织”式的小农经济可以使农民勉强自给自足。

(2)分散性:小农经济的基本特征是以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合。

(3)封闭性:小农经济下的农民相互之间缺少交往和合作。

(4)落后性:表现在相对简单的生产工具,长期不变的生产技术和容易满足的社会心理状态。

4、发展条件

(1)生产力因素:铁犁牛耕的普及,生产技术的提高,促进了小农经济的发展。

(2)生产关系因素:封建土地所有制的确立。小农经济之下,农民不同程度地拥有一定数量的生产资料,拥有一定的生产自主权,能支配一部分劳动产品,具有生产积极性。

(3)自身发展动力:小农经济规模小,促使农民努力提高耕作技术,尽可能地提高单位面积产量,促进精耕细作农业的发展。

(4)政府政策因素:封建政府为保证财源,开明的统治者采取重农政策。

5、影响

(1)小农经济是我国封建社会农业生产的基本模式,是2000多年中国封建社会生存和发展的经济基础,奠定了我国古代农耕文明长期领先于世界的物质基础。

(2)关系到封建经济的繁荣和封建政权的安危。

(3)始终在中国封建经济中占主导地位,其长期存在是中国封建社会漫长的重要原因。

6、评价

(1)积极性

①在没有天灾、战乱和苛政干扰的情况下,“男耕女织”式的小农经济,可以使农民勉强自给

自足。

②自耕农除盐、铁外,一般不必外求,因此生活稳定,有较高的生产积极性

③在封建社会形成和发展时期,基本上适应生产力的发展要求,有利于经济发展和社会进步。

(2)落后性:不利于商品经济的发展。小农经济狭小的生产规模和简单的性别分工,很难扩大再生产,阻碍了社会分工和交换的发展,到近代以后,它已成为阻碍生产发展的因素。

(3)脆弱性:天灾、人祸易使之破产。自耕农是国家赋税徭役的主要承担者。统治者过度剥削和压榨是自耕农破产的原因之一。

四、古代中国农业经济的基本特点

(1)耕作方式上:铁犁牛耕,精耕细作,农耕技术没有革命性的进步。

(2)土地制度上:封建地主土地私有制为主。

(3)经济形态上:自给自足的自然经济。

(4)经营方式上:以家庭为单位的小农个体经营为主。

(5)地位和影响上:是中国古代文明的基础。封建社会后期阻碍社会分工和商品经济的发展,到近代以后,它已经成为阻碍生产发展的重要因素。

五、古代中国农业的主要经营方式

1、田庄经济:从东汉时期起,豪强地主力量壮大起来,后来又发展成为权势更加强盛的世族地主。他们通常采取田庄式的生产规模进行经营。当时的田庄,不但有农、林、牧、渔各业,而且还有手工业,甚至从事一定的商业和高利贷活动。田庄具有极强的自给自足性质。田庄多为聚族而居,其中不少劳动者虽与庄主同姓同宗,但同样受到剥削。更多的劳动者是庄园以求庇护的外姓农民。田庄的劳动者与田庄主形成了强烈的人身依附关系,他们不但要从事繁重的生产劳动,而且还要承担军事义务,成为豪强地主的私人武装,故佃客又有“部曲”之称。

2、租佃经济:通过租佃方式进行土地经营,早在战国时期就已产生。它是土地兼并的必然结果。土地兼并使社会上产生大量无地和少地的农民,他们往往靠租种地主的土地为生。

到汉代,“或耕豪民之田,见税什五”的现象已比较普遍。但这这时的“佃耕”农民人身依附关系很强。随着自耕农的大量破产,佃户的队伍不断扩大。唐代均田制被破坏后,失去土地的农民多成为地主的庄客,“贷其种食,赁其田庐”,双方通过租佃维持关系,人身依附关系比魏晋南北朝时期大为减弱。

自宋代始,租佃经营已成为仅次于自耕农形式的重要经营方式。在宋代,占支配地位的地租形态主要是实物地租。

明清时期,随着商品经济的发展和农民身份的提高,租佃制普及全国,成为农村经济中的主要形式。契约租佃方式的确定,使佃农对地主的依附关系相对减弱。

明清时期的农业生产中,租佃关系占据主要地位,但同时也出现了雇佣劳动关系。雇工和雇主之间没有契约关系,身份更加自由。

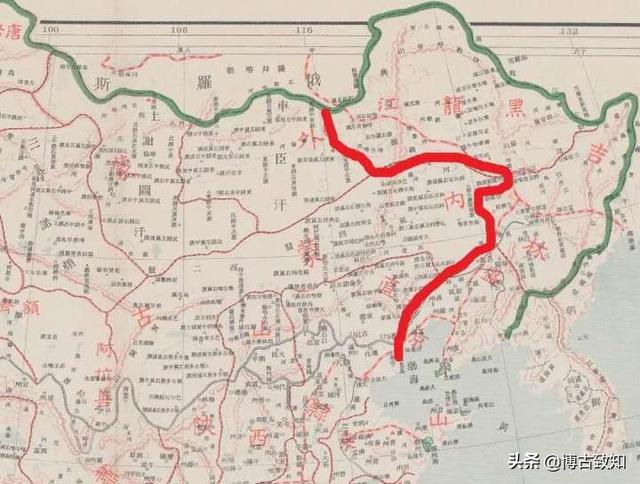

六、中原人口三次南迁高潮

中国古代,由于天灾人祸不断,人口的流动始终没有停止过,有时还出现大规模的流民浪潮。

1、第一次高潮:两晋之际,由于汉族统治阶级内乱和少数民族内迁,山东、山西成为主要战场,黄河流域的农业生态环境迅速恶化,中原人口纷纷向南迁徙。两晋之际的人口流动,是中国历史上中原人口南迁的第一次高潮。

2、第二次高潮:唐安史之乱以后。安史之乱使黄河流域又一次遭到严重破坏,大批北方人口再度南迁,大量涌入长江流域及其以南地区。中唐以后南方的人口迅速增加,经济实力大为提高。

3、第三次高潮:两宋之际,靖康之乱引起北方人口的第三次南迁高潮。

,