《传统故事与异域传说》 王立 著

断头幻术,与斩首不死奇闻,都属于对人身伤害,而当事人不受伤害、超越疼痛和死亡的一种奇幻叙事,这两类故事有主动、被动之分,其间是否有着内在有机的联系,是否从佛经以降一以贯之?这里试图重新加以整理审视。

一、佛经故事中的断头剖腹幻术

断肢、断首复生的杂技表演,其实与古代的开肠破肚重生术等载录,有着密切的关系,其渊源不论时间空间都可谓甚为遥远,并且有着深广的外域佛教文化背景。如一些前贤指出过的,断首剖腹术早在魏晋南北朝已多有载录。

干宝《搜神记》称三国吴时的徐光,曾经在街市上表演幻术。但经过大将军孙琳门时,因做出一些不敬的动作,披露了“流血覆道,臭腥不可耐”的感知,被孙大将军发怒诛:“斩其首,无血。”

可是后来有人见到徐光在松树上,拊手看大将军的笑话,不久孙大将军果然被灭门。”

王琰《冥祥记》写大司马桓温晚年颇奉佛法,供养一位来自远方的比丘尼,这比丘尼每当洗浴必定很长时间。

桓温偷窥:“见尼裸身挥刀,破腹出脏,断截身首,支分脔切。”而等到尼出浴室,又“身形如常”。

类似的故事异文见于《太平御览》卷三百九十五引《幽明录》、《搜神后记》等等,在当时流传很广。

梁代慧皎《高僧传》还载,刘宋时中天竺人求那跋陀罗为谯王讲经,因他自感“未善宋言”(汉语发音不好),就祈求观世音相助,于是梦见有人白服持剑,擎一人首,即以剑易首,更安新头。还忘不了问候一句是否疼痛。

次日,这位外域高僧竟然全都掌握了当地语言,能正常讲经。

当时,受佛教幻术思维的启发,类似的梦中被换头换脚之类传闻很多,皆是。此类“志怪”早被论者多所注意。

更加明确地宣示了断头剖腹幻术来自古印度的,还有马鸣《大庄严论》(后秦鸠摩罗什译)。

说有位幻师以尸陀罗木作一女人,“端正奇特”,甚至能够当众与其接吻,旁观的诸位比丘见到,禁不住呵责。弄得幻师不得不临时改变了节目安排:“闻诸比丘讥呵嫌责,即便以刀斫刺是女,分解支节,挑目截鼻,种种苦毒而杀此女。”但这又引起了诸比丘新的不满。

为了解除误解,幻师就不得不以尸陀罗木出示,说明并非是活生生的真人。

故事写因该僧人与施主接吻,违反戒律,所以遭致众谴。

如果我们嫌汉译佛经中的例证还不够充分,不妨看看佛本生故事中的相关载录。

古印度东部地区的巴利文佛本生故事中的《达霜那剑本生》写,国王祭司的儿子与王后偷情私奔,国王为此得了相思病。于是,政法大臣(菩萨转生)和另外两个聪明的大臣让杂技艺人前来表演“吞剑术”。

这三位智者让国王观看,“其中有个人吞下一把三十三指长道德锋利宝剑”,国王心想还有比这更难的事情吗,就问:

达霜那剑最锋利,畅饮鲜血无顾忌;

此人当众吞下肚,有否比这更难事。

智者之一当场如是回答:

此人利欲熏心,吞下吸血宝剑。

答应给人东西,要比这事更难。

尽管这是旨在以此事例为譬喻,说明某种哲理,但是至少反映出当时的确有这种杂技表演。而与其说是杂技表演,毋宁说是一种幻术的操作。

这类幻术表演,以其“断首”毁伤了父母留下的身体,受到了一些非议,从而成为中原正统之士抨击外来佛教文化的一个口实,显示了中外文化的撞击。

《佛经故事》

孙绰《喻道论》(僧祐《弘明集》卷三,17页下):“体之父母,不敢夷毁,是以乐正伤足,终身含愧也。而沙门之道,委离所生,弃亲即疏,刓剃须发,残其天貌,……”

而刘勰《灭惑论》(《弘明集》卷八,51页上):“昔泰伯虞仲,断发文身,夫子两称。……故弃迹求心,准以两贤,无缺于孝。”

尽管受到上述非议,却仍旧如草蛇灰线余脉不断,并不像论者说的“被淡忘和抛弃了”。

20世纪九十年代初,徐州师大陈洪教授就注意到了魏晋六朝“解体还形”志怪与佛经的联系,具有一定的开创性(《解体还形小说与佛经故事》,《徐州师范学院学报》1990、3期)。

不过直到17年后,论者专著仍旧认为“解体还形”小说,是指故事主人公肢体某些部分断裂又可复接,但生命力并不丧失的志怪描述。

对那些成佛苦行:“则是中国人感到惊奇,不堪忍受的。士大夫……追求的是精神的超脱、肉体的长生,而一般民众的心理是善良温厚、富于人情味的。儒家常讲的‘温柔敦厚’,不仅仅是指文学,也是对民族伦理的典型概括。

所以,解体还形志怪在汉民族的深层心理、潜意识之中,找不到合适的位置,因此也就得不到发扬光大和青睐惠顾,只能敝衣褴褛地徘徊在流离失所的行列中。

……解体还形小说对于中国文学来说,可以称之为‘异质项’、‘最不协调的行为’,在被整合过程中,‘通过最不可能的变化’,它使自己与中国文学的某些特征越来越一致了(如‘李信’故事)。

由于这类小说可供整合的因素太少,所以最终免不了被淡忘和抛弃。”这种结论,则有待商榷。

陕西师大刘慧卿博士论文提到佛经支解复形故事描写,一般模式是某人躯体被支解分裂为几部分,尔后又恢复原状,但于生命却无影响。此为六朝文人吸收形成小说支解复形母题。

他认为佛经支解复形故事可分为四类:

一为宣扬佛教布施得报思想而虚构的故事。

这类故事或为以躯体布施双亲,或为布施他人,最后都因发愿求无上正真之道使支解的躯体恢复原形。

二为为所尊的菩萨不惜牺牲自己的躯体。

三为宣说佛教神通的故事。

四为为宣扬大乘“空”观服务。

认为支解复形小说的出现与在佛学大盛的时期有关,是六朝文人向佛经文学借鉴的结果。

其主要观点承袭了前揭陈洪的而加以分类重组,将六朝此母题小说用表格形式展示得更为直观,所用理论主要来自《管锥编》第四册和鲁迅《古小说钩沉》。

可以说,论前段中国叙事文学而置后段母题繁衍事实于不顾的,所在不少。通题研究不应忽视阶段性变异,而更当慎重地说“无”。

即使在明清现实生活中,为了所谓“孝”而剖肝割肉的,诸多残忍缺乏同情心表现的比比皆是。哪能用那些空洞的结论来硬套。

如唐初张鷟《朝野佥载》卷三写咸亨时祖珍俭的妖术,于密闭空房置一瓮水,人良久入看,见俭支解成五段,水瓮皆血。而人去后他却平复如初。

凌空观叶道士咒刀,横桃柳于病人腹上尽力斩,“桃柳断而内不伤”;又以双刀斫一女子两断,血流遍地,他却能接续上:“喷水而咒,须臾平复如故。”

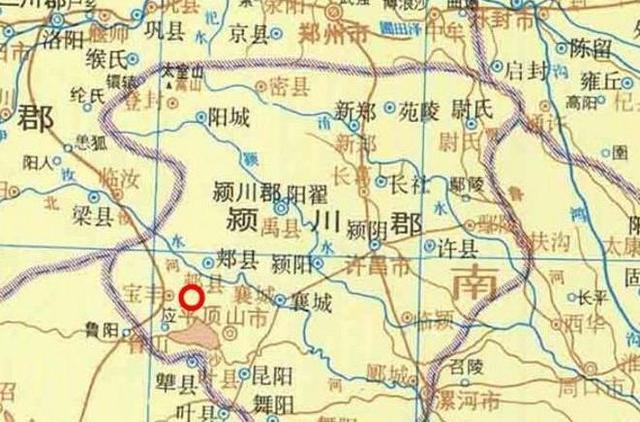

此类载录还有的结合了商胡和祅教酹神祭祀,多为人们所引用,如说河南府立德坊及南市西坊的胡神庙,祈福时募一胡为祅主,看者施钱:“其祅主取一横刀,利同霜雪,吹毛不过,以刀刺腹,刃出于背,仍乱扰肠肚流血。食顷,喷水咒之,平复如故。此盖西域之幻法也。”

至于后世,此类相关叙事,仍绳绳不绝。

《高僧传》

二、主动式的“换头”增才变美等断首移植叙事

受佛经母题启发,《聊斋志异·陆判》写性情豪放的朱尔旦为友所激,到十王殿背来了左廊判官偶像。半醉归家却真的招待了来访的陆判官,结为酒友,一次醉梦中觉脏腹微痛,原来是陆判官在“破腔出肠胃,条条整理”。

原来是陆知他“作文不快”为他更换精选的智慧之心,他自此“文思大进,过眼不忘”。

而在朱的要求下,陆判又为朱妻换上一个美貌的“头面”,这是一个“颈血犹湿”的新鲜供体,这一外科手术过程是全知叙事描述的:

引至卧室,见夫人侧身眠。陆以头授朱抱之,自于靴中出白刃如匕首,按夫人项,着力如切腐状,迎刃而解,首落枕畔。急于朱怀取美人首合项上,详审端正,而后按捺。

已而移枕塞肩际,命朱瘗首静所,乃去。朱妻醒觉颈间微麻,面颊甲错,搓之,得血片。甚骇,呼婢汲盥。婢见面血狼藉,惊绝;濯之,盆水尽赤。举首则面目全非,又骇极。

夫人引镜自照,错愕不能自解,朱入告之。因反覆细视,则长眉掩鬓,笑靥承颧,画中人也。解领验之,有红线一周,上下肉色,判然而异。

首先,是外科手术的技术性问题。特别是人的头颅(头面)的“供体”与其“受体”是否能对准所接部位,小说《封神演义》第三十七回就有申公豹与姜子牙斗法被仙翁点破,头遭遇仙鹤衔走,往回安时仓促脸朝着背,后来才端正耳朵摆正。

直到《封神演义》第七十二回写申公豹仍旧记仇,对姜子牙曰:“你不记得在昆仑,你倚南极仙翁之势,全无好眼相看;先叫你,你只是不睬,后又同南极仙翁辱我,又叫白鹤童子衔我的头去,指望害我;这是杀人冤雠,还说没有?……”

《西洋记》第七十五回也有金碧峰使飞钹禅师所杀诸人均得以复活,但却也有差错:“一个人错安了头,安得面在背上。”

其次,描写了手术派生的一个“医学伦理”问题,即供体来源的合法性问题。

说吴侍御之女甚美,拒奸被杀,身在而失其首。闻朱家换头之异事,证实郡守不能裁决。

陆判为给朋友开脱,让吴女同时给父母托梦,告发真凶杨大年,道出原委:“(朱孝廉)不艳于其妻,陆判官取儿首与之易之,是儿身死而头生也。愿勿相仇。”于是吴朱二人成为翁婿。作者自评:

“断鹤续凫,矫作者妄。移花接木,创始者奇。而况加凿削于心肝,施刀锥于颈项者哉?陆公者,可谓媸皮裹妍骨矣。

明季至今,为岁不远,陵阳陆公犹存乎?尚有灵焉否也?为之执鞭,所忻慕焉。”

而何守奇评:“伐胃湔肠,则慧能破钝;改头换面,则媸可使妍。彼终纷击齿引去者,皆有所畏而不肯为者也。其亦异史史氏之寓言也欤?”

其三,手术之后移植器官的功能问题。

小说描写的当事人夫妇,都未留下什么后遗症,朱尔旦连场奏捷,此后活了30年,死后还能教育五岁的儿子二十年,培育其中举为进士;而经历换头手术的朱孝廉则享有高寿。

小说写接受移植的夫妇生下儿子最后官至司马,生五孙,其中一孙入仕为总宪,旨在暗示手术的成功延续到了他们的后代。

《封神演义》

梦中换头,现实中的确有此传闻。清代王晫《今世说》卷四《赏誉》写宜兴人周启隽的德行才学名满天下,但他年轻时却其貌不扬,面有槁色,为乡人窃笑是“黄冠相”, 年三十二犹困童子试。

应试前他与老父同宿,梦一雉冠绛衣人,操刀为他换头,那头“须髯如戟”,大惊,持父足疾呼,手摩头如故。但不久就“颧渐高,两颐骨渐,丰须鬑鬑然日益长”。

年余,又梦一白须老者说为他更换脏腑:“出涤其脏腑而复纳之,既纳,以方竹笠覆腹上,复取钉椎钉四角。”周感觉并不痛。此后他“文学日进”,历试两闱,皆获成功,官至侍讲学士。

小说史家评曰:“此事果信,则《聊斋志异》中《陆判》一则,或非寓言也。”

钱钟书先生认为《嘉兴绳技》出《原化记》。指出这是《聊斋·偷桃》的滥觞。

他注意到《聊斋》冯评提到了钱希言《狯园》也叙此事,“尚未的当”。因《狯园》谓缘木棍升天,《聊斋》则言抛绳虚空,“盖捉二事置一处”。称引德国故事:

“亦谓术士掷绳高空(Warf erein Seil in die HÖhe),绳引小驹,术士攀马蹄,妻牵夫足,婢牵妇衣,鱼贯入云而逝。

爱尔兰故事(0’Donnell’s Kern)言有精绳技者抛丝线挂浮云上(He tosses up a silken thread so that it catches on a cloud),使一兔、一犬、一童缘而登天,继遣一少女去善视兔,良久不下,绳师心疑,遂收其线,则女方与童狎而兔已为犬噉(Sure enough,the boy is between the girl’s legs and the dog is picking the hare’s bones),怒斩童首,观者责其忍,乃复安头颈上,以面背向,童即活;尤为诙诡。

《西洋记》第七五回金碧峰使飞钹禅师所杀诸人复活,亦有‘一个人错安了头,安得面在背上。’”

实际上,这都有着对于如此高难度的外科手术成功的期许,而且,中西方叙事文学中的对此类手术后果的担心,都有着共同之处。

明代就有了多处类似于《聊斋志异·偷桃》幻术故事的载录,其核心就是断头以及其他肢体的重续,如王同轨笔下的幻术表演。

说是嘉靖戊子(1528)年,鄂城有从河洛来的夫妇,表演上天取仙桃的“幻术”,其夫抛绳而上,与天门接,夫缘绳而上,掷下鲜桃,观众们食之甘美。

后来却都听到天上的喧诟声:“忽掷其夫首、足、肢体片断而下,鲜血淋漓。”

妇泣曰是招来天怒,夫被天狗所食,以此征求钱以治棺殓,于是“妇合肢体成人形”用苇席盛着说:“可起矣!”

其夫忽起,仍旧负其绳而去。此为孙顺霖据北京图书馆万历丁酉本,参照台湾伟文图书出版有限公司《秘集丛编》五卷本校注,按,此又见王同轨《耳谈类增》卷四十五“河洛人幻术”条。

对此,万历(1573-1620)年间宋懋澄也描写,广中藩伯项双溪,在一次冬月时节举行生日宴会,看门人报告有术士携童子来献蟠桃,称顷使小儿偷桃,下天门被天狗所逐,小儿“胫下血淋淋,云为天狗所吠”。并没有断首重续的描写。

而年代相仿佛的钱希言《狯园》卷三《偷桃小儿》的异文也写弘正年间杭州项双溪公为广东布政史庆生日宴上:

忽有幻人谒门,挈一数岁小儿,口称“来献蟠桃”。时冬月凝寒,索一大青瓷盘,捧出仙桃二颗为寿,鲜艳异于人间。

项公曰:“桃何来?”曰:“此西王母桃也。适命小儿诣瑶池取之。”

公曰:“我今日会客最盛,几十有二席,能为我更取十枚,各尝之可乎?”

对曰:“上清北斗门下有恶犬,狰狞可畏,往往欲杀此儿,甚不易得也。”公强之再三,乞重赏,乃许之。命小儿抱小棍长二尺许者十数根,一根之上,信手递接,儿缘木直上,登绝顶,冉冉动摇,观者怖恐。

幻者吹气一口,须臾木顶生云,小儿竦身乘之而上,已而渐入云中,倏忽不见。

顷之,掷下簪子、鞋、扇等物。幻人高叫:“速取仙桃来!为相公上寿。”又顷之,见蟠桃坠地,正得十颗在地,连枝带叶,颜色鲜美。

公得而分遗,遍席僚宗,无不惊嗟。幻人仰望云端良久,小儿不下,忽闻犬吠云中,狺狺之声若沸。幻人顿足大恸曰:“吾儿饱天狗之腹矣!”

言未毕,果见小儿手足零星自空而下,断肢残体,殷血淋漓,最后落小儿首于地上。其人复大恸。

恸毕,强举肢体饤饾,提其首安之,初无痕迹。复乞重赏,诸僚且愕且怜,厚出金帛以酬之,各酬已逾百金。

幻人得金,便取儿尸,急收拾入布囊中,负于背而去。明日,有人于市更见此偷桃小儿还在,知其术所为矣。

可见,明代这种幻术杂技的传闻在民间已不太新奇,如此传闻,很难理解为真实记录,而是夸示性、搜奇猎艳式的以讹传讹。

《狯圆》

前引《耳谈》也载有优伶“戏术”。说秦王设宴,伶童扮貂蝉,扮关云长的故意误斩童子(貂蝉),“身首异处,流血满地”。

当众官员惊愕地罢酒辞出,秦王留下优伶们款待,笑令童子出答曰:“府中幻术,其时去首,我昏不知,徐加头颈上,以手抹之无痕,而我始苏耳。”

按,此又见王同轨《耳谈类增》卷四十五“秦府伶戏术”条。而徐珂《清稗类钞·戏剧类》将《聊斋·偷桃》收入,下又列“斩人之幻术”条:

“幻术之奇者,能以人斩为数块,合而复生。有一人携一幼童,立于中央,手持一刀,令童伸二臂,皆斩之,既复斩其二足二腿及头,流血如注。一一置之坛中,封其口。须臾破坛,则童已复活,手足仍完备,从容而出。”

因此,蒲松龄《偷桃》言“童时赴郡试”途中所见,恐怕是结撰故事的一种托辞。《聊斋志异》这类旧有故事重述,妙处是其文笔极佳,超出了先在的所有文本。

这给后来的阅读者留下了更加深刻的印象。此外,就是《偷桃》的深层全面解读,还要与紧接的《种梨》连读通观。

后者的“种植速长”与《偷桃》都属于当众表演的幻术,也都以真相叙述揭破了前面是幻术表演,而两者还均有着不可否认的佛经文学渊源。(刘卫英《<偷桃>故事来源新考》(《蒲松龄研究》2003年第1期)

需要补充的,就是《聊斋志异·陆判》的主动式换头,恐怕在《喻世明言》第十八卷《杨八老越国奇逢》里也有了模板。

说清水闸顺济庙,其神冯名俊,本钱塘人,年十六岁梦玉帝遣天神割腹换去五脏六腑,醒犹觉腹痛:

“从幼失学,未曾知书,自此忽然开悟,无书不晓,下笔成文;又能预知将来祸福之事。……”

而更早的则见于唐人《云溪友议》的胡生本为洗镜铰钉之业,因经常祷祭列御寇,忽梦人以刀划腹开,“以一卷书置之于心腑,及觉,而吟咏之句,皆绮美之词”;

再就是宋人《龙城录》载尹知章少时:“梦一赤衣人持巨凿破其腹,若内草茹于心中,痛甚,惊寤。自后聪敏为流辈所尊。”

由此看来,蒲松龄不过是把夫妇变慧、变美结合到了一处而已。

《云溪友议》

三、明清断首重续故事的民间传说背景

著名中外交通史家张星烺先生,也曾对蒲松龄的偷桃断首幻术故事产生兴趣,指出:“上方所述之幻术,虽产于中土,而世界各种文字中记载最先者,则为拔都他也。……蒲松龄之书成书于康熙巳未(十八年)即1679年也。蒲松龄虽为中国人,而记述此事,在世界上乃为第三次也。”

前辈专家这种说法,其实可以理解为是一种文学化的形容,可商榷补充。

除了上引多则例证,冯梦龙也曾在《古今谭概》中认可这种“戏术”,称之为“(东)方朔偷桃法”,赋予了其仙道的色彩。

说的是一小儿持小梯,节节累承,腾之深入云表,摘桃掷下后,也是在术者哭告“吾儿为天狗所杀”的声音中,“头足零星而坠”,在场观众当然要慨然厚给,可是次日那小儿又在街市上表演摘桃了。

叙事中“小儿”的身份,与“术者”关系已,均同《聊斋志异·偷桃》主体关目无二。

考虑到此《古今谭概》不过是一部如同自封的什么什么“正宗”之类,不过是杂七杂八抄撮编纂的书,那文本生成得肯定更早,蒲松龄的记述,怎么能算“在世界上乃为第三次”呢?

如果把视域伸展到更远些,元明人乃至更早著录中已载殊方异域的怪异传闻,汪大渊《岛夷志略·宾童龙》说在占城(越南东部海滨城市)附近王舍城一带:

“其尸头蛮女子害人甚于占城,故民多庙事而血祭之。蛮亦父母胎生,与女子不异,特眼中无瞳人(仁),遇夜则飞头食人粪尖。头飞去,若人以纸或布掩其颈,则头归不接而死。

凡人居其地大便后,必用水净浣,否则蛮食其粪,即逐臭与人同睡。倘有所犯,则肠肚皆为所食,精神尽为所夺而死矣。”

对此,明代人也毫不示弱,同样关注了南亚毗邻占城的真腊国:

“其俗犷悍,勇于战斗。尚释教。……有尸头蛮者,本是妇人,但无瞳神为异。其妇与家人同寝,夜深飞头而去食人秽物,飞回复合,其体即活如旧。若知而封固其项,或移体别处,则死矣。……”

“又元诗人陈孚出使安南,有纪事之诗曰:‘鼻饮如瓴甋,头飞似辘轳。’盖言土人有能以鼻饮酒者,有头能夜飞于海食鱼,晓复归身者。

然《赢虫集》中亦载老挝国人鼻饮水浆,头飞食鱼。今占城有头飞者,乃特妇人也。占城、安南、老挝,其地相接,宜有是种。

若《七修类稿》载近时中国有一人名汪海云者,亦能鼻饮头飞,此则怪事矣。因附此以志异焉。”

这些言之凿凿的载录,构成了一个互文性系统。

按,这一外域奇闻的载录,并非元明人才发现,而于史可考。

《博物志》书影

早见于西晋张华《博物志》卷三:

“南方有落头虫,其头能飞。其种人常有所祭祀,号曰‘虫落’,故因取之焉。以其飞因服(晚)便去,以耳为翼,将晓还,复著体,吴时往往得此人也。”

而段成式也有类化的采集,被认为是南方区域性异俗:

岭南溪洞中,往往有飞头者,故有“飞头獠子”之号。

头将飞一日前,颈有痕,匝项如红缕,妻子遂看守之。其人及夜状如病,头忽生翼,脱身而去,乃于岸泥寻蟹蚓之类食,将晓飞还,如梦觉,其腹实矣。

梵僧菩萨胜又言:“阇婆国中有飞头者,其人目无瞳子,聚落时有一人据。”

于氏《志怪》:“南方落民,其头能飞。其俗所祠,名曰‘虫落’,因号‘落民’。”晋朱桓有一婢,其头夜飞。

《王子年拾遗记》言:“汉武时,因墀国使言,南方有解形之民,能先使头飞南海,左手飞东海,右手飞西泽。至暮,头还肩上。两手遇疾风,飘于海水外。”

在这一骇人听闻的“尸头蛮女”以接触巫术食人的传说中,夜间其头飞去做一些不愿意别人知道的事情,是一个关键之点;而这断头飞去,也要冒着不能重新接到颈上的风险。

应当说,这与上述杂技表演中的断头重返术相通,而且《太平广记》卷七十四《仙传拾遗》也曾写到张定蒙道士教其变化之术:“……又能自以刀剑剪割手足,刳剔五脏,分挂四壁。良久,自复其身,晏然无苦。”

世德堂本《西游记》也早描述虎力大仙与悟空斗法,其中一项赌的就是断头重续,孙行者头被砍掉,滚有三四十步远,肚里叫声:“头来!”被鹿力大仙念咒语教土地神暗中按住,行者只好“飕的”腔子内长出一个头来。

而虎力大仙头砍下后,却被行者毫毛变的黄犬衔到御水河边,那道士连叫三声人头不到,鲜血喷出现出无头的黄毛虎原形。

清人写云贵妖符邪术,也有黔省某恶棍被抚军怒斩之,身首异处,三日后却又“身首交合,颈边隐隐然红丝一条,作恶如初”,后虐待其母,母告发逆子有“藏魂坛”,于是求官府先毁其坛,取风轮扇,扇散其魂再加刑,才将恶人毙命。

清末毛祥麟《墨馀录》载观看西洋杂技也有断头戏法表演:

“……旋又有二人,登场共语,忽作相争状,甲怒,拔剑截乙首,首堕而无血痕。甲复取首置盆中,遍示观者,共骇其逼真。

旋以首按乙颈,则仍浑合而无恙焉。此在江左恒有是戏,所谓‘易眼法’者近之。”

这实际上,是用中国式的幻术经验,来解悟欧洲的杂技。

《墨余录》

四、被动式的明清 “斩首不死”叙事

《聊斋志异·辽阳军》写沂水某人,明季军充辽阳,城陷被乱兵杀:“头虽断,犹不甚死。至夜,一人执簿来,按点诸鬼。至某,谓其不宜死,使左右续其头而送之。遂共取头安项上。”

回故里后,沂令疑其窃逃,审其颈无断痕,某辩称等陷城消息来再定,辽阳消息传到如所言,遂释之。只要未到生死簿注明的日期,断头可由冥吏重续。

《野狗》则写乡民李化龙在乱军中僵卧在死人丛中,忽见缺头断臂之尸,起立如林:

“内一尸,断首犹连肩上,口中作语曰:‘野狗子来,奈何?’群尸参差而应曰:‘奈何!’俄顷蹶然尽倒,……”

蒲松龄以断头之尸能忧虑能说话,控诉了官兵镇压于七起义的残暴。而究竟如死后还能否说话,蒲松龄的看法从明末章丘盗被斩首的实录,透露出来。

说有一兵佩刀甚利,一日押赴市曹问斩的一盗认识兵,就求告说:“闻君刀最快,斩首无二割。求杀我!”

兵允诺,届时“出刀挥之,豁然头落。数步之外犹圆转,而大赞曰:‘好快刀!’”

显然是认为在头颅落下后还能发出声音。朱梅叔《埋忧集》续集卷一体会到,这是一种“腹语”,“极形刀之快耳”。

他用《明史·杨维斗传》所载传主临刑不屈,首已坠,而声从项出,佐证《聊斋》之说非诬。进一步引述了更为神秘的断首之后,能否存活而“神不散”,可能还要有某些先决条件:

又汉贾雍为豫章太守,与敌人战,丧元,犹带弓擐甲,挟马归营,问众将曰:“有头佳乎?无头佳乎?”

众将曰:“有头佳。”雍腹语曰:“无头亦佳。”

凡此,亦如醉者坠车不死,其神全也。尝闻唐花卿为剑南节度使,命讨段子璋平之,其后出师,以单骑出战,陷入重围,丧其首,犹临溪沃盥,有浣女见之曰:“无头何以洗盥?”

闻言遂仆,此神散之验也。又太原王穆,至德初,为鲁旻旧将,于南阳战败,贼骑自后追及,以剑斫穆颈,筋骨俱断,惟喉尚连,初不自觉死,食顷方悟,而头在脐上旋觉食漏,遂以手力扶,还附颈,须臾复落,闷绝如初。

久之方苏,正颈之后,以发分系两绊,乃能起坐,而所骑马,初不离穆。

穆方一足践镫,而左缚发解,头堕怀中,夜复苏,复系发正首,心念马卧,方可得上,马忽横伏,穆因得上马,马亦随起,载穆东南行,穆两手捧两颊,行四十里,穆麾下散卒数十人,群行见之,扶寄村舍,寻载适军。

穆于城中养病二百余日方愈,绕颈有肉如指,头竟小偏,此则头落数次,而可续也,尤奇。

嘉庆初,苗匪煽乱楚蜀,官兵讨之,战于香炉坪。贼败,有贼目为官兵所杀,头已落,犹手持大斧作迎敌状,颈中白气一缕冲起,径二丈许,逾时乃仆。

此或有邪术焉?又非寻常所可同语矣。

《埋忧集》上说,实有所本,谢肇淛曾早予总结这一生理现象:

“人有头断而不死者,神识未散耳,非关勇也。传记所载,若花敬定丧元之后,犹下马盥手,闻浣纱女无头之言,乃死。

贾雍至营问将佐:‘有头佳乎,无头佳乎?’咸泣言:‘无头亦佳。’乃死。盖其英气不乱故尔。

若淳安潘翁遭方腊乱,斩首,尚年编草履如飞,汤粥从头灌入;崔广宗为张守珪所杀,形体不死,饮食情欲无异于人,更生一男,五年乃死,则近于妖矣。”

贾雍,见于《太平广记》引:

“汉武时,苍梧贾雍为豫章太守,有神术,出界讨贼,为贼所杀,失头,上马回营中,咸走来视雍。

雍胸中语曰:‘战不利,为贼所伤。诸君视有头佳乎?无头佳乎?’吏涕泣曰:‘有头佳。’雍曰:‘不然。无头亦佳。’言毕,遂死。”

《太平广记》卷三百二十一引,第2548页。

汪绍楹本辑入《搜神记》,不少论者沿用此误,而李剑国先生据《太平御览》等,认为其要晚出一些,当出自《录异传》。

《太平广记》

而《埋忧集》没有注意到,实际上并非头落可以人不死,小说中还敷衍有失去了心,凭借法术暂时不死的描写。

这较直接地出自贾雍故事,可说是贾雍断首叙事的文本重建,不过将“头”置换为“心”。

《封神演义》第二十六回《妲己设计害比干》写妲己故意跌倒吐血,胡喜媚借机说这是“旧疾”发作,冀州医士张元用药最妙:

“有玲珑心一片,煎汤吃下,此疾即愈。”纣王命喜媚算,算出亚相比干是玲珑七窍之心。纣王中计速宣比干。

比干安排好后事,微子想起昔日姜子牙留一简帖,说可解危急,比干按帖烧饮下。

来鹿台果然被纣王强行索取心,比干接剑拜了先王:“遂解带现躯;将剑往脐中刺入,将腹剖开,其血不流;比干将手入腹内摘心而出,望下一掷,掩袍不语,面似淡金,迳下台去了。……”

下一回写比干飞马走出五七里,听一妇人叫卖无心菜,问人若无心如何?妇人曰:“人若无心即死。”比干大叫一声落马血出而死。

小说称,若妇人回话“人无心还活”,比干亦可不死。实际上,这就是一种“真相知晓”禁忌。

所谓“真想知晓”,是一个当事人不愿接受的消极性的事实存在或预期发生之事。

这里,直言无忌地提醒了当事人已经肢体不全、无法存活,恰恰是触犯了一个法术在身的忠臣比干不愿接受的禁忌,摧毁了当事人的生存意志,广义上也属于“死亡禁忌”的一种:

“一般死在远离家乡的外边,非正常寿终而死,孕妇分娩而死,死时尸首不全、身首异处,被杀害、被淹死、被烧死、被轧死等等都被视为恶死,是非常忌讳的。”

其中“姓名禁忌”,也当属“真相知晓”禁忌中一种。

真想知晓,除了叫破真名,还可有“偷窥真相”,如有名的兽妻“白水素女”故事等即然,刘守华、陈建宪等均从“偷窥”禁忌角度予以研究。

刘守华先生将此禁忌同特定故事类型联系起来,指出所有异类婚故事:“都有不得窥视女主人公原形的古老禁忌。”而陈建宪教授则注意到在每个相关文本中,禁忌:“处于故事转折和高潮的枢纽地位。”

万建中教授指出,人兽婚母题将“违禁-惩罚”作为核心情节,像彝族水牛不准骑和用,否则则颇凶险:“

……此传说中的禁忌主题省略了设禁环节,因为此禁忌早已为全体族民所知晓并正在恪守。若再复述,便是饶舌。

”以及如上述的有意无意地“点名真情”,甚至一些避讳之类。而这种类型故事中的“偷窥”则就等于用此隐秘方式“发现真相”的意味,在这一点上,同被斩首者、被挖心者原本依靠一些法术可以存活,却不料被如无意之中“点明”真相,而终止了法术效力。贾雍、花卿、乃至小说中的比干,都属于这种情况。

明代李诩曾对“无首犹生”叙事所牵涉的当事人活动的现实生活基础,试图从文献所载找出根据:

《广异记》:清河崔广宗,开元中为蓟县令,犯法,张守珪枭其首,形体不死,舁归,饥,即画地作“饥”字,家人进食于颈孔中,饱即书“止”字。

家人等有过犯,书令“决之”。如是三四岁,世情不替,更生一男。一日书地云:“后日当死。”如其言。

宋嘉祐时,剑南朱无惑《萍洲可谈》云:监左帑龙舒张宣义言,有亲戚游宦西蜀,经襄汉,投一饭店,见一人无首。

主人云:“因患瘰疬,头脱而活,每有所需,以手指画,日以汤粥灌之,犹存。”

那也就是说,这类头落仍活的幸运者,必须会写字,周围的亲人也必须认字,才能随时了解他的需要和想法。

在古代文盲占绝大多数的社会里,这样的条件较为苛刻,如此传闻,也是带有人为加工痕迹的。

可见,蒲松龄对于断首暂时不死,断首重续的故事,有着特殊的兴趣,这与聊斋创作主体个人喜好及总体创作风格非常契合,而蒲松龄实在有着互文性传统的集大成之功。

简单孤立地判定他的某一篇章来自何处,恐怕有着武断之嫌,好比非要断言扬子江的下游某一股水,是来自上游或中游的某一股水一样。

距离蒲松龄家乡不远处,高密县出生的莫言对上述母题也有着独特的感悟。

《檀香刑》写刽子手赵甲,以“干活利索”著称,砍掉刘光第的头之后,看到死者表情安详,心中顿时安慰了很多。然而京城百姓议论纷纷:

“人们传说刘光第的脑袋被砍掉之后,眼睛流着泪,嘴里还高喊皇上。

谭嗣同的头脱离了脖子,还高声地吟诵了一首七言绝句……这些半真半假的民间话语,为赵甲带来了巨大的声誉,使刽子手这个古老而又卑贱的行业,第一次进入人们的视野,受到了人们的重视。……”

此与前面描写偷银的库丁被腰斩,后半截身体还能飞舞相呼应:“用双臂撑着地,硬是把半截身体立了起来,在台子上乱蹦哒。

那些血,那些肠子,把俺们的脚浸湿了,缠住了。那人的脸金箔一样,黄得耀眼。那个大嘴如一条在浪上打滚的小舢板,吼着,听不明白在吼啥,血沫子噗噗地喷出来。

最奇的是那条辫子,竟然如蝎子的尾巴一样,钩钩钩钩地就翘起来了。在脑后挺了一会儿,然后就疲疲塌塌地耷拉下来了。……”

古老的民俗记忆在当代作家这里得到了生动的再现。一个母题的研究,也是一个微型的学术史。

文章作者单位:大连大学

本文获作者授权刊发,原文载于《北方论丛》2014年第1期,增补本一倍多篇幅,收入王立《传统故事与异域传说——文学母题的比较文化研究》,2015,人民文学出版社出版。转发请注明出处。

,