北宋自立国开始便面临着辽国的军事威胁。宋真宗在位时,辽军大举南下,北宋被迫签订城下之盟,用金钱换来了两国长久的和平。

就在北宋君臣以为天下太平之时,西北的党项却在暗中积蓄力量,在时机成熟时给予了北宋猛然一击,宋夏战争又由此拉开了新的序幕。

范仲淹临危受命,以文臣之身戍边西北。初到边疆,目睹塞外风景,范仲淹心中涌起一股热血,决定大干一场,然而数年之后,他却发出了“燕然未勒归无计”的感叹。若问他这感叹的由来,还得从景佑党争说起。

景佑党争,直言被贬景佑元年(1034年),宰相吕夷简与李迪、范讽等大臣交恶,双方互相攻讦,严重影响了朝政。宋仁宗为了平息争端,于次年将李迪罢相,又将范讽等人贬职外放。众朝臣本以为事情就此了结,然而党争才刚刚开始。

景佑三年,范仲淹因不满吕夷简把持朝政,向仁宗进献《百官图》,暗指吕夷简任人唯亲。吕夷简嚣张惯了,哪容许范仲淹来指责自己,于是展开反击。

当时,范仲淹因忠心务实获得了众多少壮派的支持,吕夷简便诬陷范仲淹结交朋党,这一招不可谓不狠毒。要知道,宋朝的皇帝有鉴于唐朝牛李党争的教训,对朋党之事极为敏感。

《续资治通鉴长编》:夷简大怒,以仲淹语辨于帝前,且诉仲淹越职言事,荐引朋党,离闲君臣。仲淹亦交章对诉,辞意切,由是降黜。

因此,本就对范仲淹等人来往过密、互为声援的行径有所不满的宋仁宗便顺水推舟,将范仲淹贬职外放,连带着为范仲淹说话的人也被贬官,其中就包括欧阳修。

景祐四年,吕夷简、王曾同时罢相,党争暂时平息。

范仲淹自此已多次被贬,有人劝他圆滑处事,但他不改其志,用“宁鸣而死,不默而生”表明自己的为官之道。也许你会说他傻,但我认为这才是范仲淹,不畏强权、一心为国,尽显高尚气节。

范仲淹

西夏建国,边关告急就在宋朝陷入党争之际,北方的辽国也陷入宫廷变乱,而西北的党项却在新首领李元昊的带领下积极进取,为建国而做着各种准备。

早在1032年,李元昊继承王位后,便大刀阔斧地进行变革,一方面推行一系列政策以强化党项族意识,保留国人尚武之风,另一方面又仿效宋制草创封建制度以加强中央集权,提高行政效率。

1034年,元昊趁宋朝无暇西顾之机,向西击败甘州回纥,拓边千里;向南分化吐蕃角厮罗所部,稳定后方;向北收拢游牧部族,增加兵源。

1038年,李元昊自感时机成熟,于是称帝建国,自此正式与辽宋分庭抗礼。次年,元昊遣使进贡,要求宋朝承认自己的帝位,宋朝当然不同意,并先发制人,对西夏进行经济封锁。

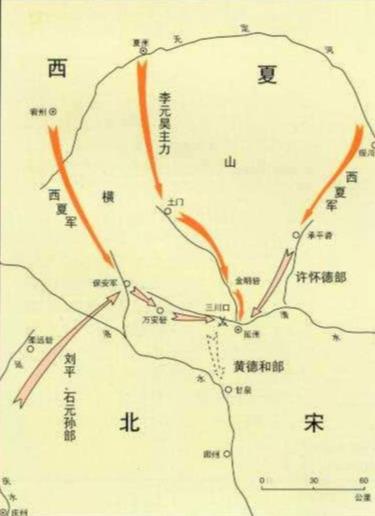

早有准备的元昊,随即发兵大举进攻宋朝,连破数城,并于三川口大破宋军,兵围重镇延州。战报传到开封,朝野哗然,谁也没料到边境的形势突然变得如此严峻!

《宋史》:未几,夏人攻金明砦,执都监李士彬父子。破安远、塞门、永平诸砦,围延州,设伏三川口,执刘平、石元孙、傅偃、刘发、石逊等。又攻镇戎军,败刘继宗、李纬兵五千。

三川口之战,宋军惨败

临危受命,戍边西北三川口惨败后,延州被视为绝地,众臣莫敢赴任,唯有“处江湖之远,则忧其君”的范仲淹毛遂自荐,于是仁宗命其前往延州,全权负责重构延州防线,抵御西夏来犯。

范仲淹到任后,考察边情,整顿军务,并收复失地,稳定了延州的边防形势。而后,他又针对实际情况,向朝廷提出了对夏战略,其核心即修筑城寨,积极防御,不深入敌境,伴以经济封锁,不断消耗对手,然后乘虚而入,一战定乾坤。

《论西事扎子》:复命五路修攻取之备,张其贼势,使弓马之劲无所施,牛羊之货无所集,三三年间,彼自困弱,待其众心离叛,自有间隙,则行天讨,此朝廷之上策也。

范仲淹的建议得到部分采纳,此后西夏数次来犯都未能取得战绩。然而,边防形势才刚有所起色,宋仁宗等人便开始飘了,认为大宋不能怂,要主动出击才是王道。

庆历元年(1041年),元昊进犯渭州,朝廷决定反击,范仲淹认为不妥并苦劝仁宗。然而,朝廷铁了心要干一场,结果宋军在好水川大败,损伤惨重,朝野再次哗然。

这年四月,范仲淹因谗言再度被贬。

好水川之战,宋军再度惨败

庆州看秋,归朝无期因边防形势吃紧,范仲淹于五月又被调往庆州戍边。

初到庆州,鞍马劳顿,范仲淹顾不上休息,立马带兵巡视,了解边情,而后拉拢羌族,修筑城寨,操练士兵,总之一刻不得清闲,就这样一直忙碌到了秋天。

范仲淹尽心边事,大大巩固了庆州防线,令西夏军难以施展,于是朝廷在九月份恢复了他的官职,他也稍微松了口气,得以好好感悟庆州的秋天。

《续资治通鉴长编》:辛西,知秦州韩琦复为起居舍人,知庆州范仲淹复为户部郎中。

望着庆州孤城,范仲淹不禁回想起数年前自己因得罪宰相,被污结党,贬官江南。虽然他不后悔,但一想到自己已年过半百,“庆历新政”还未付诸于实践,不禁默然。

要回到朝堂,唯有平定边患,建立功勋。遥想汉朝时,名将窦宪率军平定匈奴,建立燕然勒石的不世功勋,从而凯旋回朝。范仲淹也渴望自己能和窦宪一般,可宋夏两次会战,大宋都是惨败,胜利就像天上的云朵一般看得见、摸不着。

如此这般,边境一日不宁,他便一日不得归朝,于是他发出了“燕然未勒归无计”的感叹,道尽了心中的忧愁。

燕然未勒归无计,范仲淹的感叹

结语结合范仲淹的个人经历,“燕然未勒归无计”深切反应了他渴望建功立业,回朝为官的心境,同时也折射出他在大宋两次惨败(三川口、好水川)后,对国运的担忧。

1042年,李元昊率军来犯,于定川寨再度大败宋军,西夏军乘胜南下,关中告急,范仲淹由庆州率军驰援,迫使西夏军撤退。宋仁宗得知后,称“吾固知仲淹可用也。”

1043年,西夏有意求和,边境恢复和平,于是范仲淹被调入朝中担任参知政事(副宰相),去实现他“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的伟大抱负。

,