张励民/文

诗者,心声,书者,心画。有几十年的毛笔书写实践,不止五车书的才学,这样的人写出来的字,功底、技巧还不如当今那些解构传统书技、不晓中国文化为何物的大师们么,笑话!具有冯友兰这样的才情的文化人写出来的字,难道还不可以称作书法么?

西南联大师生中,至少有7位“两弹一星”的元勋(他们是赵九章、邓稼先、郭永怀、朱光亚、王希季、陈芳允、屠守锷)和171位中国科学院或中国工程院院士。写字毕竟是读书人的事,字写得好,一般也就意味着学问高;而学问高,当然也就意味着字写得好。——有谁字写得很了不起了,文化水平却很低呢?“两弹一星”的元勋、中科院院士,学问恐不能说不高,字写得好,是必然的了。邓稼先虽是从事理科的著名核物理学家、中国科学院院士,但却是清代著名书法家和篆刻家邓石如的六世孙,父亲邓以蛰也是著名的美学家和美术史家,邓稼先从小在老家受父亲的严格家教,曾刻苦攻读诗文书画,传统文化的修养自不在普通读书人之下。西南联大的教师中,众所周知的大名人至少有吴大猷、周培源、王竹溪、梁思成、金岳霖、陈省身、王力、朱自清、冯友兰、吴有训、陈寅恪、沈从文、陈岱孙、闻一多、钱穆、钱钟书、费孝通、华罗庚、朱光潜、吴晗、赵九章、李楷文、林徽因、罗庸等等,不消说,字都写得好,否则何以当大学者、大学教授?

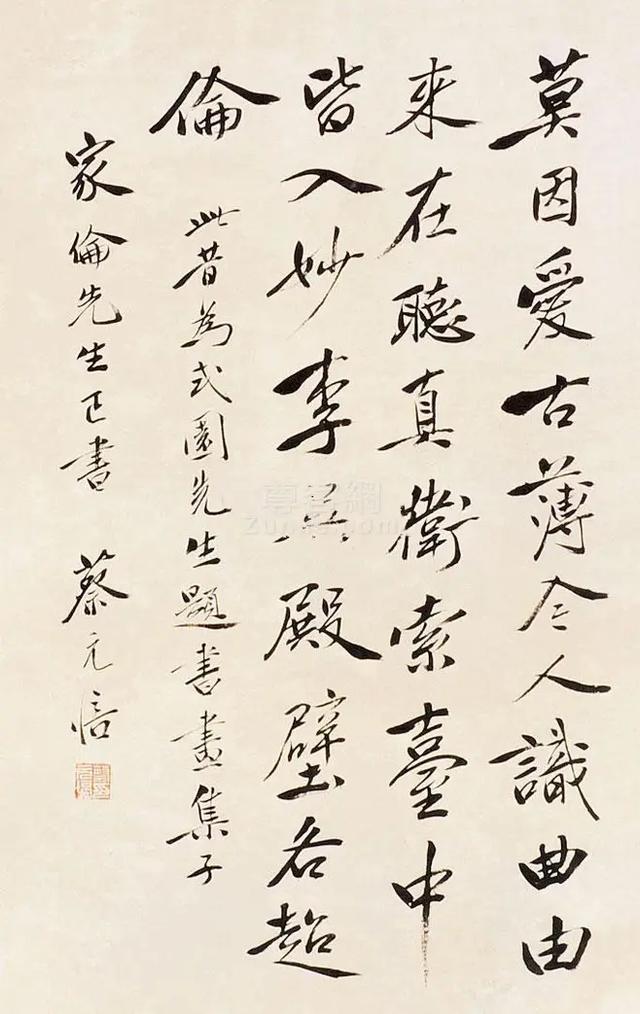

而所有这些人中,书法大有名气的,有邓稼先、冯友兰、陈寅恪、闻一多、钱穆、罗庸等;如果再加上那些曾在西南联大前、后之北大、清华、南开教过书的名家,则还有蔡元培、康有为、梁启超、王国维、陈独秀、黄侃、胡适、鲁迅、周作人、沈尹默等等。这样一些人,有谁不是才高八斗、学富五车的泰斗级文化人,他们的著作,难道不都是以软毛笔用中国方块汉字一个字、一个字地写出来的么?

我曾在绍兴的鲁迅纪念馆里见过鲁迅年轻时抄的书稿,是在十行纸上写双行蝇头小楷,那汉字点画和结体之到位(这也就是普通之所谓“功底”),令人震惊;再看影印本之《鲁迅诗稿》(上海人民出版社)和《鲁迅手稿选集》(文物出版社),其功底之扎实,又岂是今天那些没摸几年毛笔就都陡然大师起来并目空了一切、领导着“流行书风”新潮流的专业书法家们所能望其项背的!某年《美术报》转发今北京大学某艺术刊物一篇所谓《鲁迅体字的乡绅气》的署名文章,对鲁迅这一类文化人书的“书法技巧”表示了书法专业的质疑,说他们的字所以被称作书法是“因人而奖也”(郭沫若语)。这是一种很为无知的洋式议论,本不值一驳的,但因为挂了鲁迅曾任教的北京大学的招牌,我便将前些年写的《书与人——读鲁迅书法并拉郭沫若、丰子恺作比》送去,刺它一下,一直没有结果(后来释然了,现在正是“流行书风”疯狂对传统中国书法进行全方位颠覆、解构的时代,我的传统式辩解自然跟不上潮流。为此我将我在大学里的书法讲义名之为《书学辨正》,目的在捍卫中国传统文化经典,抗拒流行书风的颠覆解构。)

再请看西南联大教授,历任中州大学文学院院长、哲学系教授,广东大学哲学系教授,燕京大学哲学系教授,清华大学秘书长、哲学系教授兼教务长、文学院院长,北京大学哲学系教授,中科院哲学社会科学部委员的文化人冯友兰先生的书法功底如何吧。据冯友兰之女著名作家钟璞先生回忆,四十年代,常有人请冯友兰写字,常写的是唐李翱的两首诗——“练得身形似鹤形,千株松下两函经,我来问道无余说,云在青天水在瓶。”还有一首是:“选得幽居惬野情,终年无送亦无迎,有时直上孤峰顶,月下披云啸一声。”

钟璞说:“父亲的执著顽强,那春蚕到死,蜡炬成灰,薪尽火传的精神,后面有着极飘逸、极空明的另一面。一方面是儒家‘知其不可而为之’的担得起,一方面是佛、道、禅的‘云在青天水在瓶’的看得破。有这样的互补,中国知识分子才能在极严酷的环境中活下去。……很多年以前,父亲为我写了一幅字,写的是龚定庵诗:‘虽然大器晚年成,卓荦全凭弱冠争。多识前言蓄其德,莫抛心力贸才名。’后来父亲又为我和外子做过一首诗,‘七字堪为座右铭,莫抛心力贸才名。乐章奏到休止符,此时无声胜有声。’父亲深知任何事都要用心血做成,谆谆教诲,不要为一点轻易取得的浮名得意,在寂静中也许会有更好的音乐。想到这些,常觉得是父亲坐在那里,以手向上一指,向下一指,在沉默中,让人想到“云在青天水在瓶”的诗句。可是那涵义,那境界,有谁领会。”

现在有些媒体,动辄就给他们要进行炒作的当红人物冠以“大师”之名,清醒的如季羡林,立即就声明推辞,(结果还让台湾那位李敖信口雌黄了一通)。而有些书法绘画上的流行者,一旦戴上“大师”的帽子,那形状、作品便立即让人瞠目结舌,匪夷所思。但是“清华四导师”的王国维、陈寅恪和梁启超(还有一位是赵元任)是公认的大师了,却没有被称为“书法家”,但从笔者以上所持之书法本意看,几位位国学大师同时也应该是书法大师的。既然书如其人,则王国维作为文艺理论的重量级学者,其理论体系和相应的实验性诗词、书法创作之间,显然具有一种相互依存、互补的关系在。诗词方面的修养和成就已在《人间词话》中得到公认,书法则继承作为书画家父亲王乃誉的衣钵,发扬光大,成大格局,书技和书品都不让常人的。陈寅恪学贯中西、学问之高,被称为“教授的教授”,令人称羡,作为“国学大师”,已无人可以说三道四。他和著名画家陈师曾是同父异母的兄弟,学问高,品格高,个性强,其作为“人格力量外化”的书法作品,亦颇具个性特征。梁启超在当代文化史上的地位和声名殊非常人可比,饮冰室文章震撼和影响了整整一代读书人。《在饮冰室全集》中,收有《书法指导》一文,见解脱俗;另有对历代所见碑刻的考释校勘,并于拓片上详作品题,其墨迹雄辩地证明,梁任公不仅书学理论超群,书法本体也不让职业书法家的。这是三位中国传统文化的饱学之士,他们的心画——书法作品,与其所拥有的学问是互为表里,融为一体的,洋溢着一股自晋唐以来文人雅士们所营造的书卷之气。

也许,鲁迅、冯友兰这类学者的名气实在太大,他们的字世人说好,大概也有些儿“因人而奖也”的成分,那么原北京大学教授、学者、诗人沈尹默书法,功底如何呢?不错,沈尹默曾不打自招,向世人坦白说,他二十五岁时在刘三(季平)处题过一诗,被陈独秀看见,说诗写得好,字却一塌糊涂,“其俗在骨”,大有不可救药的意味在。(《题季平黄叶楼》曰:“眼中黄落尽雕年,独上高楼海气寒。从古诗人爱秋色,斜阳鸦影一凭栏。”)沈因此于书法颇多用力,结果成为世所公认的书法大家。沈虽在三十一岁于北大教书是课余“一意临学北碑”,但成名之后的本体却是货真价实的二王体,书味是极醇正的。

以上诸贤,才情之盎然,功力之深厚,书味之醇正,非常人可比,现代流行“大师”们,抬头有眼能望其项背否?

大学所以有名,不在学校规模多大,排场多大,而在大师多少,校风若何。西南联大的校训是“刚毅坚卓”,着重在师生人格性情上的要求和培养。校风是“民主自由、严谨求实、活泼创新、团结实干”,在于形成一种刚健的学风,有利于师生健康人格的养成,扩大之,则有利于健康国民性的培养。时值抗战国难,全体国民自应同仇敌忾,为中华民族的复兴奋力拼搏,联大师生亦多有投笔从戎者,留下来的,也都努力教书育才、读书报国。联大有校歌一首,作者其谁,众说纷纭。冯友兰说是他作的,并有墨迹:

万里长征,辞却了五史宫阙,暂驻足衡山湘水,又成别离,绝檄移栽桢干质,九州遍洒黎元血。尽笳吹弦诵在春城,情弥切。千秋耻,终当雪,中兴业,须人杰。便一成三户,壮怀难折。多难殷忧新国运,动心忍性希前哲,待驱除仇寇复神京,还燕碣。

此明显套用了岳飞《满江红》的词牌和意蕴,精神却是直接特定时空条件下联大师生的决心和愿望。

是的,这是一所在国难期间驱不散、压不垮的,有着坚定的民族文化信念的大学。书如其人,书亦如其校,这所大学有着一贯的校风和文化传统,并且必然在他们的行为以及书写——抒写过程中表现出来。其间的文化审美价值,绝不仅仅限于书写形式、技巧的层面,更多的则是联大人性情人格上的鲜明凸现。

闻一多是众所周知的诗人、学者,斗士,他的诗书画必然是他灵魂的写照。闻一多首先是学者,在西南联大期间,与罗庸、游国恩等同时在中文系开讲《楚辞》课,各有侧重,各有特色。闻一多一学期40节课只讲《天问》,平均一节课几句诗,但讲得很深入,很恢宏,见解独到,颇动感情,开了在中国以诗论诗,以诗讲诗的先例——他本身就是新月派诗歌的中坚,《红烛》《死水》,活脱脱呈现出一位伟大诗人的赤子之魂,是为中国新诗中之著名经典。在心为志,发言为诗,形于中国笔墨,乃为书,为画;闻一多的诗魂外化而为素描、水彩、油画、装饰画,而为书法与篆刻,曾戏言曰;“绘画本是我的原配夫人,海外归来,逡巡两载,发妻背世,诗升正堂。最近又置了一个妙龄的姬人——篆刻是也,似玉精神,如花面貌……”夫子自道,无意间将文艺与精神之关系说得十分形象而且透彻。闻一多曾为“专业篆刻家”,挂牌刻印以敷家用,现在,哪一位流行大师跳出来比比看,说闻一多不是“书法家”;况且,篆刻也属书法之又一种也。闻一多以《最后的演说》在李公朴的追悼会后殉难,以自己的终极人格将他的学术和书法推到了一个较高的书品品级之上,书法毕竟是精神的象征。

书如其人,这当然不是指人的相貌,而指的是人格性情、仪态风格的仿佛,感觉而已。例如,读颜真卿书,如仰重臣威仪,端庄沉着,蕴藉深远而又有大气度;观王羲之书,则宛似清风出袖,明月入怀,只是个散淡、闲适,如《世说新语》所说:“时人王右军,飘若游云,矫若惊龙”。抗日战争时期,云南昆明的西南联合大学集聚了一大批北大、清华和南开大学的学界泰斗级人物;而在这些学校中得到熏陶的人,后来亦多有成大才者,他们中间之善书者,写出来的字,就都毫无例外地带有各自鲜明的个性,而且又都共同散发着一股特定历史时空坐标点上特有的正义之气和书卷之气。

西南联大实行的是“通才”教育,在滇八年间,五个学院任课教师约500人(每学期聘300左右),所开课程多达1600余门,而每年所设课程亦平均在300多门以上!这就是说,西南联大师资力量之广大、文化贮备之丰厚,即便是现在和将来,恐怕也是令人称羡的——哪所大学能够拥有如此众多的大师级学者?笔者在写本文查找民国文人资料时候发现,那个时期在中国所生成的奇才,大才,从康有为、蔡元培开始,到“两弹一星”元勋邓稼先,到最后的联大文学家汪曾祺等数十位有名有姓的大学问家,几乎一半以上都归于西南联大,或之前之后的清华、北大和南开。这就是说,联大文人群在中国具有明显的代表性和典型性,联大文人书是一个特定历史时期书风的代表和缩影。

民国初期第一任教育总长、北京大学的创办人蔡元培,是中国新文化事业的功臣。他凭一双慧眼将那一时期的文化精英尽收麾下,新文化运动开展得轰轰烈烈。检索民国时期文化史料,凡冒尖的精英,大半都与蔡元培相关。蔡元培以不囿古今、兼收并容的胸怀办教育,使北大的教育、学术活动充满着活力,诸子百家,异彩纷呈。

因此,联大(包括此前之清华、北大、南开)名家的书法也是兼收并容,各异其趣。

蔡元培书一如其性情特征,是在总体尊重传统的基础上,随心所欲地撷取前人精华而成的自家书。马叙伦《石屋续渖·蔡元培逸事》载:“其人翰林也,试者得其卷大喜,评其文,盛称之,而于其书法则曰‘牛鬼蛇神’。”然观其书,则毫无怪样,仍是极纯正的传统书法,只不过是杂取多家而不独标某一宗派罢了。此蔡书所以为蔡元培也。

康有为算得是北大元老、文坛泰斗,书界领军,其《广艺舟双楫》于清中叶以来“尊碑抑帖”推波助澜,北派碑学遂与南派帖学成分庭抗礼之势。康有为书虽气势开张、雄强霸悍,但仍见传统功力,北碑之老辣沧桑,乃其美学取向的源头。康有为主张书法变革,以为书法“以变为主,则变者胜,不变者必败”;其文化上一呼百应,书学上的尊碑主张亦形成一时风气。凡经《广艺舟双楫》点评的书作,几成定评。

联大人才济济,大师云集,书法的异彩纷呈是必然的。然而却不能说这些名人书谁比谁高——一个人的灵魂、人格,是绝对不可以量化后去与另一个人去比高下的。

陈独秀、黄侃在北大教过书,钱穆则直接是西南联大的教授。他们同处一时,一校,性情各异,书风亦各异。

陈独秀是中国现代史上首屈一指的风云人物,其鲜明的个性已经极为显著地表现在他的政治生涯中,笔者无须、也无权在此说三道四。但陈独秀作为北大教授,中国新文化运动的领军人物,其在文化上标新立异的品格,却又赢得了世人的称道。什么样的人写什么样的字。陈早年性情鲜明、纵横奇崛,活脱脱血气方刚的样子;暮年之后,历尽沧桑,火气渐退,那行笔的自由老到,已非常人所可仰视。从陈独秀对沈尹默书的评价,很可见出陈在书学上的独到见解。“尹默字数来功力甚深,非眼面朋友所可及,然字外无字,视三十年前无大异也。存世二王字,献之数种近真,王羲之多为米南宫临本,神韵犹在欧褚所临兰亭之下,即刻意学之,字品终在唐贤以下也。”(《与台静农书》)三十年前陈就说沈书“其俗在骨”,现在说“功力甚深”,却仍无意更正早年评判。陈独秀见解是很高明的。

黄侃是国学大师章太炎的弟子之一,性情乖戾,与其师“章疯子”一样,也被人称作“黄疯子”。黄学问极高,除经学、文学之外,尤精音韵训诂之学,学界流传他一句名言曰:“八部之外皆狗屁”,意谓《毛诗》、《左传》、《周礼》、《说文》、《广韵》、《史记》、《汉书》、《文选》之外都不算学问了,荒唐!故其在新文化运动中为典型之守旧派,在北大讲《文心雕龙》,上课的时间大半都用来攻击白话运动了。好斗、好嚷,但学人们让他、躲他,他却我行我素。如此奇人,做学问,必有我见,作书则必个性凸现了,何况他又是那么一位小学大家。训诂文字学家能写大小篆不算稀奇,倒是这两笔行书,其行笔之飞扬跋扈,倒很表现了些“疯子”的才情。但此之“疯子”乃文人“才子”之另一称也,书,当然也仍旧是文人才子书。

钱穆是大师级的学者,学问极深,书法上又有家学,写字的功夫自不必说。但钱穆是苦读学者,大儒,做人老实本分,做学问一丝不苟;等身的著作反衬其为人的性情。性情乃书法之魂。于是钱穆书呈一丝不苟,中规中矩的性状,与其为人、为学等同。

汪曾祺虽只是沈从文在西南联大时的学生,和前辈大师比,年龄上差了一个档次,但汪的才华,后来表明,是几乎可以和大师们并驾齐驱的。汪于中国传统文化的修养是多方面的,而尤以汪氏散文闻名于当代文坛。汪能作文人画,颇饶情趣,作行草书,书品上便高出专业书家许多了。

周作人是老北大教授,国难时出任日伪教育总监的同时似乎还当过伪“北大”校长。周启明是新文化运动的领军人物之一,读书多、学问大,在文学上也算得是大家了。然而复杂的社会、家庭关系和诡异的性情、人生使其终于沦为异类,另类,不齿于国人。于是诗歌和书法便都颇有了些儿苦茶的况味。

(孟云飞转自《边疆文学(文艺评论)》 2019年第10期)

,