□李丹

集市,在古代也叫“墟市”“集墟”。“集”含“人与物相聚会”之意。到集上随便看看称“逛集”“赶闲集”“赶场”等。集市贸易,交流货物,调剂有无,在自给自足的封建社会起着重要的作用。

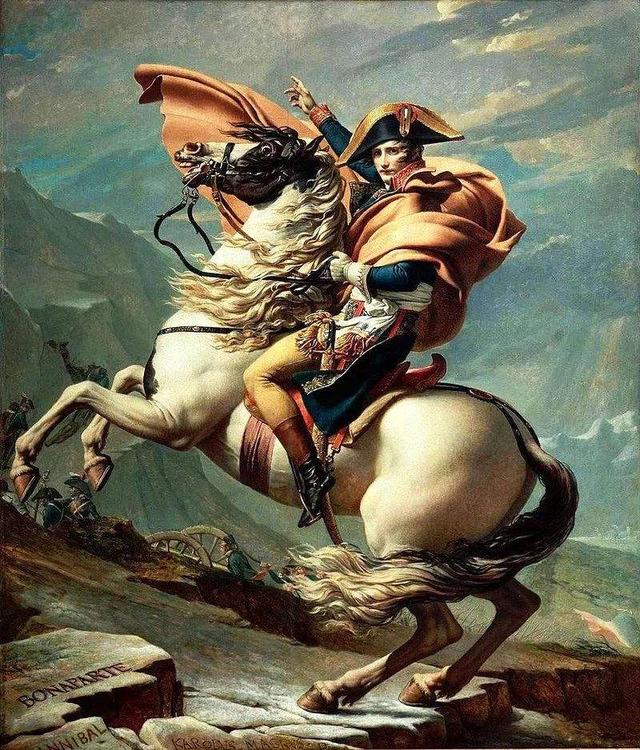

北宋张择端 《清明上河图》(开封市中心街景部分)

集市贸易在我国有着悠久的历史。据《易·系辞》记载,神农时代,“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而逯,各得其所。” 这大概就是华夏最古老的集市。

古代时期,随着都市的出现,商业贸易一般都在城里进行。秦始皇统一中国后,统一货币、度量衡,修驰道,更加促进了商业的发展。到西汉时,都城长安及洛阳、邯郸、临淄、宛城、成都等大城市,都发展成为著名的商业贸易中心。当时,城市中的市场都有固定的地点,叫做“市井”。 据《左传·隐公元年》记载,西周时期对各级城市的规模有严格的限制,对于城中之市,也有定制。根据战国初年成书的《考工记》和考古发掘,当时城市里的宫殿、祖庙、社庙、市、居住区都是一个个封闭的群落,宫殿区由高墙环护着,居住区也被划分为整齐的方形的“里” “坊”, 每一里或坊也都有高墙环护,只能由里门进出。市,也是一个由高墙环绕着的方形区域,市内除十字形或井字形连通四周市门的主街道以外,还有若干里巷式的较小街道。街道两侧,排列店铺与货摊。沿街排列的店铺称“列肆”, 列肆后面存储货物仓库称“店”, 或称为“邸舍” “廛”。

那时,官府对市井控制很严,市内设有专职的门吏掌管;设置官置,置“市令” 或“馆长” 管理,监督交易;还有专管治安的官吏。直到唐代前期,官府对市场的管理还很严,不仅严格区分商业区与居民区,而且还限定市场活动的时间,每天上午击鼓300声开市,下午击钲300下收市。 这个市,只准具有“市籍” 即具有商人户口的商人及其他特许的人员设肆经营,而且只准在市内营业。由此可以看出,此时的城中之市,实际上是“井中” 之市 ,它只是城内呈井字形的特定区域。

随着农业、手工业和交通事业的发展,官府控制下的城市市场越来越不能适应日益繁荣的商业贸易的需要,远处的农民也感到往来于城乡之间要耽误许多生产时间,于是人们逐渐突破官府的控制,开始在州、县府所在地以外,交通方便或居民集中的地方进行交易活动,这些地方后来就逐渐形成集市。唐朝中叶以后,这种集市逐渐增多,宋代商业繁荣,集市贸易也更加发达。

那时,古代集市的形式很多,有定期的常集,也有不定期的各种特殊集市。集市的名称五花八门,就常集而言,据《五杂俎》载,岭南人叫“虚”( 墟),西蜀人叫“亥(市)” ,山东人叫“集”,浙江人则称为“市镇”, 不一而足;至于特殊集市,名称就更多了,如庙市(也叫庙会)、香市、花市、药市、灯市等等。

所谓“虚”“亥市”“集”“市镇”, 一般都坐落在农村中。在集市场地上,大多没有永久性或临时性的建筑物,以供商民交易之用。集市交易的日期因各地商品经济发展的程度高低而各不相同。江南的“市镇” 很多是常市,“一月之中,靡无市焉”, 岭南的“虚” 除少数“逐日市” 外,一般都是“有常期” 的,“虚期” 或5日或3日,有的每旬4次。据《五杂俎》解释,“虚” 乃取“有人则满,无人则虚,满时少,虚时多” 之意。西蜀的“亥市” 则按十二地支计算,逢“亥” 日为集市日,《五杂俎》将“亥” 释作“痎”,“痎者,疟也”, 即是说集市的时间像疟疾发作一样,隔日一次。山东的定期集市,最普遍的是“市一六日” “市二七日” “市三八日” “市四九日” “市五十日” 等,5日1个集,轮回辗转,间或有10天4个集的。由于各地对集市的称谓不同,所以对于上市交易的活动,有的称为“趁墟”, 有的称为“赶市”, 也有的称为“赶集”。 农家人赶集,一般是早出晚归,他们隔几天一次地聚拢到集上来,出卖自己的农副产品,买回家里需要而又不能自产的东西。唐朝著名诗人柳宗元有一句诗:“青箬裹盐归峒客,绿荷包饭趁墟人”, 生动而形象地描绘了古代农民赶集的情景。

古代特殊形式的集市有专业性的(如花市、鸟市、药市等)和综合性的(如庙市、灯市等)两种。

广东的“四市” 是有名的专业化集市。据清人屈大均《广东新语》载,“药市” 在罗浮冲虚观左旁,也叫做“洞天药市” ;“香市”, 在东莞的寥步,凡各种生、熟“莞香”, 都集中在这里出售;“花市”, 在广州七门,“所卖止素馨,无别花”, 就像洛阳只称牡丹为花一样;“珠市”, 在廉州城西(今合浦)。

古代杭州西湖的“香市” 则是一种综合性的大型集市。据《陶庵梦忆》记载,杭州西湖的香市每年“起于花朝(夏历二月十五日,或说二月十二日),尽于端午(五月初五)”,不但时间长,规模也大。在这期间,昭庆寺“殿中通道上下,池左右,山门内外,有屋则摊,无屋则厂;厂外又棚,棚外又摊;节节寸寸,凡胭脂簪珥、牙尺剪刀,以至经典木鱼、孩儿嬉具之类,无不集……数百十万男男女女、老老少少,日簇拥于寺之前后左右者,凡四阅月方罢。”

古代的庙市(也称庙会)有点像今天的商品交易会,它适应交通不便和农业季节性的特点,多在农闲时举行。庙市一般是一年一度,为期约三、五天,但也有一年数次,甚至每月举行的庙会。庙市的出现虽然较晚,但其场面之大,商品之多则远远超过通常的集市。尤其在宋代,庙市更是盛极一时。据《东京梦华录》记载,每当大相国寺开放集市时,从大三门至内殿两廊,各种商品陈列得琳琅满目。还有临时搭盖的铺棚,进行交易。而明代北京的城隍庙市,出售的商品不仅有古今图书典籍、商周彝鼎、秦汉匜镜、唐宋书画以及云南、广东、江浙等地的珠宝、象牙、玉石、珍错等出售,而且还有来自外国的猩猩毯、多罗绒、西洋布等等,可视为国际性贸易的雏形。

最引人入胜的要数古时候的灯市。据《帝京景物略》记载,元宵之夜张灯的习惯,自汉代以来就有,明太祖初定都南京时,每当元宵到来,就“盛为彩楼,招徕天下富商,放灯十日。” 明成祖迁都北京后,北京的灯市从正月初八开始,正月十三达到高潮,到正月十七月才罢。所谓“灯市” 即白天集市,晚上观灯。每当入夜之际,华灯张放,五彩缤纷。更有鼓吹、杂耍、弦索等助兴,临朐人冯琦的《观灯篇》形象地描绘了灯市繁华的景观,其中有“十二楼台天不夜,三千世界春如海” 之句,可见盛况之一斑。

鬼市也是一种特殊的传统市场。在有些地方,天不亮成市,天明不久即散集,俗称“露水集”“鬼集”“鬼市”。旧时,这个鬼市的形成,主要是一些破落户或官宦的后代,在生活潦倒时,以变卖家底来苟延生活。他们为了不抛头露面,所以趁天未破晓,路上行人稀少之际,到背暗的角落里出卖衣物等。也有小偷在偷到东西后,跑到这里变卖的。有些人专门到鬼市去买便宜东西,叫做“赶鬼市”等。

古代农村集市和各种形式的会、市,都是商业发展的产物,而它们的出现,又反过来促进了商业的繁荣和商品经济的进一步发展。明清时期,各种集市已遍布全国各地,它们与城市市场一起,构成一个商业网。集市贸易,交流货物,调剂有无,在自给自足的封建社会起着重要的作用。此外,集市还是人与自然、与社会相沟通的一座桥梁,是联系人与人之间情感的一条纽带。

,