一条昌赤路由南向北,串起明十三陵的两个隘口,依照以北为上的传统习俗,北边的隘口称为上口,南边的隘口称为下口。大约在元代,上口与下口各自形成村落,两村相距一公里。

明十三陵,明代时灰岭口筑有关城,是帝陵的防御屏障

我去上口村游历,除了考察古时的边关,还有一种好奇心——老北京传统小吃驴打滚儿,年复一年地成全着我的口福,而这种风味小吃的发源地不在皇城,却在京北这个偏僻的小山村。尽管这只是一个传说,却也着实令我惊诧。

上口村古称灰岭口

作为边关,上口比下口更要紧,因为游牧民族的骑兵自北而来,一旦发动侵袭,上口首当其冲。十三陵周围共有十个隘口,分别为中山口、东山口、西山口、榨子口、老君堂口、灰岭口、贤庄口、锥石口、雁子口、德胜口,其中的灰岭口即上口,贤庄口即下口,古今名称不同而已。明朝时,这十个狭窄的山口均修建有墙垣等军事设施,并有边墙彼此相连,那道12公里长的边墙与山势浑然一体,从东、北、西三面将陵区封闭起来,构成严密的防御屏障,而灰岭口是陵区的北大门。

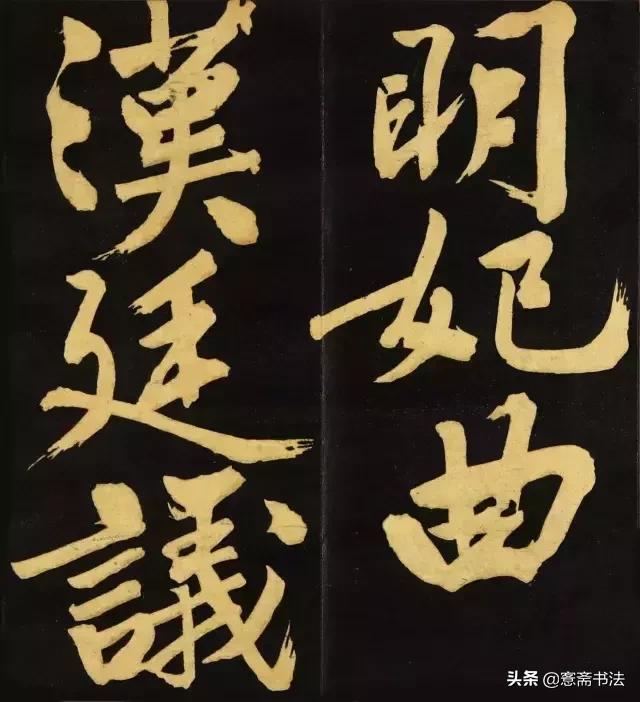

有资料显示,当年的灰岭口在三平方公里范围内修建有关城和兵营。兵营在西,关城在北。镶嵌于两山之间的关城雄伟壮观,东边是鸡冠石山,西边是石碴梁,皆陡峭险峻。城墙分为内墙和外墙,均以花岗岩条石砌成,生石灰浆和糯米浆浇筑,填充料为河光石,十分坚固。城墙上有四门铁炮,炮口朝着敌人来犯的方向。城门以柏木制成,向东100米修建有水门,向西200米越过悬崖峭壁与石碴梁相接。城门上有一块醒目的匾额,上面是三个苍劲古朴的大字——灰岭口。据说,这块匾额现由昌平区文物部门收藏。至于当年的雄关,早已荡然无存,连遗迹也难以踅摸了。

明朝时,位于上口村的兵营属于军事重地,担负着看护帝陵和拱卫京师的重任。所以,尽管名义上是村落,但并无普通村民,村里居住的都是驻军官兵。直到清代康熙年间,段姓人家从山西迁徙至此,并落地生根,这里的军事色彩才渐渐淡化。一位村民告诉我,段姓是上口村大姓,按家谱已传至第15代。现在,上口村村民中,有段家后人,有驻军后裔,还有陆续迁来的王姓、张姓、刘姓、门姓等多个宗族。1927年12月,灰岭口改称上口村,贤庄口改称下口村,两个村名沿用至今。

作为边关要隘的灰岭口,在明崇祯九年(1636年)七月,发生过一场惨烈的激战。交战双方分别为兵部巡关御史王肇坤、兵宪刘应召等率领的明军与多尔衮之弟阿济格率领的清军。明军顽强抵抗,试图阻止清军向南进犯,但终因寡不敌众,全部壮烈殉国。满清骑兵趁势由灰岭口、贤庄口、锥石口等地攻占昌平,进而攻向皇城。对王肇坤,有关资料记载很简单:“王肇坤,字亦资,兰溪人。敌,退保昌平。两刃而死。”而刘应召为顺天府昌平人,明万历甲辰(1604年)进士。明朝末期为纪念他,曾在昌平鼓楼东大街修建牌坊。清代以后,灰岭口再无战事,军事雄关渐成传统村落。

如今,昌赤路西边的上口村呈长条状分布,一条主街由南向北延伸,一直通向北面苍茫的大山。一位老人对我说:“这是昌平最北边的村子,翻过前面那座山,就是延庆了。”上口村与昌赤路之间隔着一条山涧,五百年前,此处山涧有一条水势盛大的河流,灰岭口关城还在河道上修建了水门。

上口村石碾与老宅

汉代马武曾在此作战

上口村村委会就在山涧边上,院前小广场上立有多块造型别致的展板,文字内容分别为“马武简介”、“驴打滚由来”、“灰岭口介绍”等。

马武,字子张,南阳郡湖阳县(今河南唐河县)人。西汉末年,王莽篡位。年少时为躲避仇家而客居江夏的马武,起兵郡县,投身绿林起义军,后归顺刘秀。马武智勇双全,曾横戈挑毁荆州牧的车架,杀死骖乘。昆阳大战,马武与刘秀等十三骑闯营,立下战功,被封为驸马都尉、振威将军。刘秀成了皇帝后,马武任侍中,后与虎牙将军盖延等击败刘永、庞荫等地方割据势力,被封为杨虚侯。

昌平区北部是当年马武横刀立马的古战场之一,上口村西北大墩山上至今留存马武营寨遗址。我迫不及待地寻找大墩山,沿着上口村主街由南向北走。走到北面的村口时,村民正在盘查进村车辆。疫情期间,扫码、测温是必不可少的措施。我打听大墩山的位置,村民抬手朝西一指:“就在那边。”我问,马武寨还有什么?他边笑边说,明朝的都没有,汉朝的还能有吗?

我蓦然醒悟,马武寨的地址还在,但痕迹已被历史抹去。正如杨慎的《临江仙》所说,青山依旧在,几度夕阳红。山还是那座山,但山上的某种印迹已被夕阳打磨干净。如果有一双考古学家的慧眼,也许能够看出端倪,可惜我没有。

“往南一公里,在下口村村口,有一座马武塑像,你可以去看看。”村民说。那座塑像就在昌赤路旁边,塑像与昌赤路之间是一块下口村地标石。一身戎装的马武将军骑在战马上,目视远方,威风凛凛。战马嘶鸣,前蹄腾空,似乎随时准备投入战斗。塑像矗立于高约一米的平台上,在阳光下闪烁着铜质的光泽,背景是一片蔚蓝的天空。王昌龄诗曰:但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。那么,马武将军驻守的灰岭口,胡马同样难以逾越。

马武将军雕像

驴打滚儿成为美食

东汉初年,作为光武帝驾前大将,马武位列云台二十八将第十五位。他足智多谋,英勇善战,不仅军事素质过硬,而且酷爱读书,文采飞扬。有一首脍炙人口的七言诗,据说就出自马武之手:三尺龙泉万卷书,上天生我意何如?不能治国安天下,妄称男儿大丈夫。诗言志,由此可见马武的家国情怀。

荀子《劝学》说:“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。”马武深谙此道。在战场上,他是所向披靡的一介武夫,而战场之外,他懂生活情趣,是个不折不扣的有心人。抱负再远大,也要从日常小事做起,马武就是这样。

屯兵于上口村一带、驻守大墩山时,马武的军营地处深山老林,生活条件异常艰苦。士兵们每天操练,体力消耗大,而伙食单调乏味。日复一日的黄米面蒸馍,使不少士兵食欲不振。有一天,马武不经意间看到驮运粮草的毛驴在地上打滚儿,浑身沾满了黄土,顿时受到启发。他赶忙派人把伙夫叫来,让伙夫跟他一起欣赏毛驴打滚儿。然后,他兴奋地向伙夫面授机宜——在黄米面里卷入红豆馅儿,再把黄豆炒熟碾成粉末,将蒸熟的黄米馍像毛驴打滚儿那样滚上黄豆粉,一种改良食物便大功告成。由于这种食物缘起于观看毛驴打滚儿,马武便将其命名为“驴打滚儿”。将士们吃了驴打滚儿之后,人人赞不绝口。于是,驴打滚儿在军营中俨然成了一种时尚美食。

这一美食的成功问世,或许可以总结如下:其一,有趣的形态激活了官兵们的食欲,吃饭成了一件有意思的事。其二,有了红豆和黄豆的参与,杂粮品种增加了,营养更加均衡。当然,颜色也更好看,口感也更美妙。其三,作为军中主帅,马武日理万机,而他却在百忙之中煞费苦心地改善将士们的伙食,使大家心存感激。所以,在将士们对驴打滚儿的赞美中,夹杂着感恩的成分。

一千多年后,驴打滚儿的发源地成了明十三陵的北大门,祭祀皇陵的人不仅享用这种美食,还将驴打滚儿带入了京城。有趣的是,从王公贵族到黎民百姓,无不对驴打滚儿青睐有加。于是,这种来自京北边关的食物摇身一变,成了名满京城的风味小吃。当然,配料和制作工艺也改变了不少,比如,黄米面换成了糯米粉,还加入了红糖。一位在皇城根儿下长大的朋友告诉我,他小的时候,经常有小贩推着小车走街串巷叫卖驴打滚儿,过年的美食不少,但冰冰凉凉的驴打滚儿是他最爱吃的。

我在上口村游走时,随处可见经营驴打滚儿宴的农家院,那里的驴打滚儿宴已成为与康陵正德春饼宴、长陵永乐饸饹宴、悼陵监烙糕子宴齐名的十三陵四大名宴之一。只是疫情期间,那些农家院处于歇业状态。

(文中图片均为岳强摄影)

来源:北京晚报 作者:岳强

流程编辑:u005

版权声明:文本版权归京报集团所有,未经许可,不得转载或改编。

,