魏国(220年—265年,历时66年),是三国(魏蜀吴)时期割据政权之一,后世史学家亦多称“曹魏”。

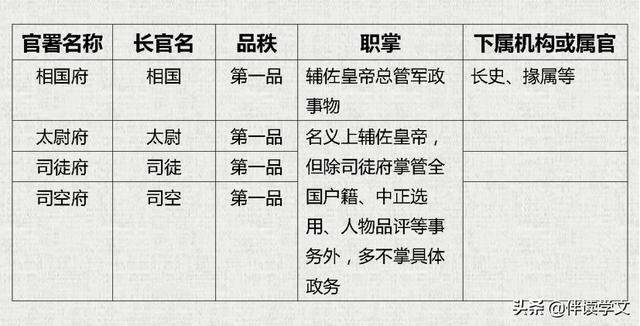

曹魏官制基本沿袭了东汉官制。曹丕称帝后,将原魏王国的官署与东汉既有官署合并,形成了新的曹魏官僚体制,特点是:为加强君主专制,将曹操执政时期的内外朝结构由“外重内轻”变为“外轻内重”。由此,内廷的尚书台移至外朝,分曹(曹,古代分科办事的官署或部门)处理政事,使之成为最高执行机关。侍中省得以升级为政治权力中心。同时,建立中书省,掌管朝廷机要。

曹魏时期,中书省、尚书台(即尚书省)、侍中省的变化,是我国古代官制的一次重要变革,具备了三省制的雏形。而尚书台的下属各曹,成为后世各部的发端。

曹魏时期开始以品级区分官阶高低,秦汉以来用“石(dàn)”表示官位大小的做法被取消。

注释

省:我国古代官署名称。魏晋时期开始设置,总管国家政务。历代有所沿革,唐初设“中书、尚书、门下”三省共管政事。元代“中书省”兼管“尚书省”职权,权位更重,成为中央最高官署,称地方最高行政官署为“行中书省”,简称“省”,是现在“省”的来源。

,