文/王登科

年轻时读书论,多为应考,因此,其也多在达诂、或译字词。至于其义理旨趣乃至话外之音,所获甚少。盖古人世界多重玄思,加之世道人心、古今言语悬隔,其中的“微言大义”确实非一时一地便可会意。

然而,随着年齿日增,偶尔重读旧典,似乎略有所悟,过去的懵懂处,回眸之际,也时见新趣,于是便随手记下,或有芹献之想,并与诸同道互勉,并就教于方家。

众所周知,颜真卿是继“二王”之后,中国书法史上的又一座高峰。尤其在各种书体上、在书法风格与审美的开拓上,都体现出了个性化的特征,并深刻地影响了后来的书法史进程。

当然,若细心地去找寻,会发现颜真卿书法的妙处,恰好合乎“二王”的笔法。其实,话又说回来,颜真卿的书法也正是沿着“二王”的体系而渐至丰满、成熟的。这一点,无论是从“师徒授受”的“谱系传承”上看,还是沿着颜氏书法本身的特质、风格去观照,“二王”笔下的风尚与精神气度皆跃然其笔下。只不过这种体现是隐约的、含蓄的,是气质层面的拿捏与把握。更多的书家做不到这一点,他们更喜欢如徐浩、沈传师这样的书家作品,它们的书风张扬而又时尚。

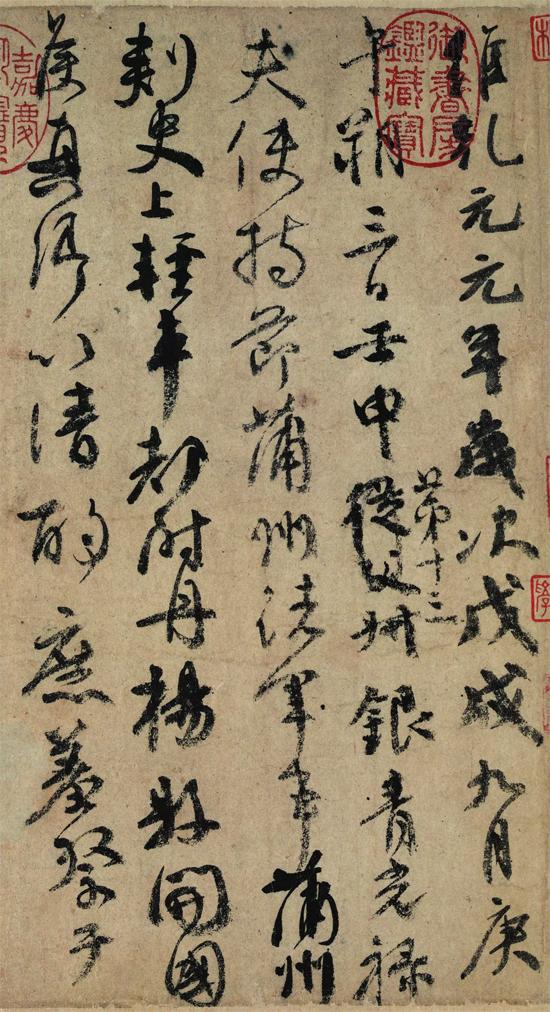

颜真卿《祭侄文稿》(局部)

以上是黄庭坚对于颜真卿书法所作出的一个大概的评价。他指出颜真卿发展和继承了“二王”的书法传统,是魏晋书法精神真正意义上的“薪传者”。在此,他反复强调和要表达的是,真正的“薪传者”会用他自己的个性方式,传精神、传意趣、传心灵的密码。而那种只见“肉身”不见“灵魂”的人,充其量只是一个手艺的传承人。

《列子》中讲,九方皋受伯乐举荐为秦穆公相马。其三月而反,并告诉秦穆公:“已得之矣,在沙丘。穆公曰:何马也?对曰:牝而黄。使人往取之,牡而骊。”穆公对这位不辨“牝”“牡”与颜色的相马者当然不高兴,于是质问介绍人伯乐。伯乐告诉他:“得其精而忘其粗,在其内而忘其外。见其所见,不见其所不见。”并说这是“皋之所观天机也”。

这匹马果然是匹良马。在黄氏眼中,那些看不到事实真相的人,那些只见表象的人,就如同只能辨公、母及颜色的相马人。此正是“今之论书者,多牡而骊者也”的真实意!

有一个非常奇特的现象值得我们思考。那就是作为书法家的米芾,他一直受到来自他同时代的、乃至于后来人的不绝于耳、甚至是“一以贯之”的揶揄和批评。这在历代的书家中是不多见的,也是中国书法史上一道有趣的“人文景观”。

米芾的书法体势骏迈,痛快沉着,且天资纵逸,八面出锋,是典型的“实力派”书家。但或许正因如此,从米芾所处的时代开始,乃至到今天,他所受到的质疑和诟病是较多的。从他的师友、同僚到后来的项穆,都无不对他进行一番尖锐的批评。或者,先抑后扬,或者先扬后抑,总之,他的“第一宗罪”除了“炫技”还是“炫技”,而作为一个批评的靶子,米芾是再贴切不过的了。

米芾《箧中帖》

米芾没有像苏、黄、蔡那样经历过“科举”而进入仕途,他是“以母侍宣仁后藩邸旧恩”而被皇帝私擢的。《鸡肋篇》载:“米元章母,或云本产媪。出入禁内,以劳补其子为殿侍。”正是米芾这种“不光彩”的私擢经历,才成为他一生挥之不去的阴影,甚至也影响了他的一生。若以现代心理学的角度去审视米芾的话,他对书法的痴迷和执着应该是一种对“自卑的超越”。他的“放任”、他的“孟浪”,他对旧法的“无视”与“执着”构成了他异常复杂的矛盾心理。凡此种种,这在以“王政之始”作为传统书法观的强大潮流里,他的“自恃”自然会遭到当时、以及后来的“异口同声”的反对和批评。

米芾《珊瑚帖》

当然,人们在批评和揶揄他的同时,也都会不吝对他“技艺”的褒扬,这在上面黄氏的这段话中,我们也会清晰可见。比如:“快剑斫阵,强弩千里,所当穿彻,书家笔势,亦穷于此。”即便是黄氏这样眼界的人,他也不得不承认米芾在“技法”层面的高妙与不同寻常。但传统书法的批评最后总会从“技”的层面,回到“道”的归宿中来。倘若至此,米芾就相形见绌了。这也是黄氏在最后笔锋一转所谓的“然似仲由未见孔子时风气耳”。

可见,在传统书法的批评语境中,“技”从来都附属的,只有致于“道”的努力,才会青史留名。不仅是过去,即便是今天亦然。

文中所谓“晋人取韵,唐人取法,宋人取意”之说,事实上仿自于清人梁。其在《评书帖》中有“晋尚韵、唐尚法、宋尚意”的表述。其后,这种观点在后来的论书中被广泛引用,甚至变成一种“常识”。事实上,人们在好多事情上皆如此,不问青红皂白,拿过来便讲,对于梁氏的这种观点则正是如此。

苏轼《归安丘园帖》

其实早在上个世纪的九十年代初,业师丛文俊先生就在《书法》杂志上刊发《“晋尚韵、唐尚法、宋尚意”辨》,文章短小精悍,直接拈出梁此观点的问题之所在。大体意思是说,东晋、南朝人使用的“韵”字与赵宋时代有区别。东晋、南朝人的“韵”是用来形容事物的风雅,与平庸、庸俗相对。是说的一种“气质、风度”。而赵宋时代的“韵”更多的是说女子的美,如辛弃疾在《小重山·茉莉》中说“分明是他更韵些”的“韵”正是此意。丛先生最后又无不通俗的说“这个'韵'字,大体相当于'徐娘半老,风韵犹存'的'风韵'”。最重要的是丛先生指出的是东晋以“意”论书,从来不用“韵”字,而梁的观点似乎是来自对宋人论书的误解。因为在丛先生看来“宋代极重'韵'字,人们经常用'韵'字评晋人书法是很自然的,这不等于他们认为晋人尚韵”。而后,丛先生又说恰恰是刘熙载《艺概·书概》中所谓的“晋尚意、唐尚法”的观点是颇为精到的。只可惜这篇文章未能被书坛广泛关注,在论及晋、唐书法时仍持此观点,或许这才叫“因讹既久”后的“几成真谛”吧!也正如张怀瓘所说的“仓皇者唱首,冥昧者继声,风议浑然,罕详孰是”。在此,周氏也沿此而论书。不过,他在后面又说“晋书如仙、唐书如圣、宋书如豪杰”,乍看是从梁的语句中化出,但事实又不然,这或许是书论史上周星莲闪烁出的一点点幽光吧!

蔡襄《澄心堂纸帖》

追逐仙人的步履,陶醉于精神的自适,关于东晋士大夫的生活,刘义庆的《世说新语》写的最详,读之可参证周氏所谓“晋书如仙”的深意。

相对于东晋、南朝,书法在唐人眼中更加趋于“神圣化”。这其中与科举中“以书取试”有关。人们不再漫不经心。此外,也与李世民助力王羲之成为“书圣”、最终确立“尽善尽美”的书法道统有关。在此基础上,书法不仅抒情达意,更可以表达“人伦准的”。

在宋代,随着市民阶层的兴起,市井文化的诞生,书法从贵族文化的艺术变成了新兴阶层生活的“寄兴”,由此,宋人在书写中获得了“解放”。乃至于各逞姿势,一任豪情。

以上,仅为我们理解周氏所谓的“晋书如仙、唐书如圣、宋人如豪杰”的说辞提供一个大概的背景和底色。

历来学书者,尚法度者众,且以此为终身之操守,乃至在师徒授受的过程中不断因循,于是这“尚法”也变成了书法学习过程中的秘笈与“不二法门”。人们在漫长的学习过程中去寻找方法、摸索门径、积累经验,最后再于前人的基础上加上一些个人的面貌,从而形成了自己的风格。这样的路数,看起来没有问题,也恰恰是大多数人一路走来的基本状况。

但在我看来,这里有几个问题需要注意。第一,书法学习的是方法吗?第二,经验对书法的创作是否有用?下面我们分别读开去。

第一,书法学习的是方法吗?一般而言,我们在学习任何一门知识之前,老师都会告诉我们这样的常识,就是先找到一种便捷的方法。然后在这种方法的运用中你便轻而易举地完成了上述对于问题的认知。但是,大家知道这一定是对于科学或作为一种知识而言才成立。如果是一门艺术的学习恐怕用这样的方式就不太贴切。尤其是书法,所谓的“方法”仅仅是指在某一特定场景下的特定概念,比如点画的形状、结体的规律等等。如果学习者一直使用一种固定的“方法”去写字,那么就一定会陷入一种教条的泥潭之中,最终获得的也是一种毫无生气的“教条”的形式。这种形式只见“方法”而不见“活力”,不见“生命的体征”。

吴昌硕临《石鼓文》条屏

第二,经验对书法的创作是否有用?按照人类文明的常识去审视,“经验”对我们的人生而言意义非常巨大。比如历史的镜鉴,它为我们的个人生活和社会前行都提供了无与伦比的参照系统。这些“经验”也变成了社会进步的宝贵财富。

但是,对于文学艺术而言,这“经验”却又是另一番景象了。由于“创造”的特质所决定的艺术本身对于既有的“经验”从来都是投以鄙视的目光。它有点像一个人青春的“叛逆期”,不会在意家长和社会的所谓“忠告”,而更愿意去冒险和去远方。其实,这正是艺术创造的魅力与价值。所以也可以看到,真正的艺术家他们甚至没有年龄,永远都在“青春期”。

在此我们看到所谓的“经验”不仅不会有助于艺术,相反它会成为“创造与发明”的桎梏。一位优秀的书家,他总是在他学习的过程中就已经开始了自己的思考,包括对“经验”的思考。而最终在创造中完全摒弃了所谓“经验”的障碍,而进入到了一种“心手两忘”的境界之中。

“经验”是过去的一件事情,“创造”是当下的一种心情。对于书法(文学艺术亦然)而言,它们离得越远越好。

这,或许正是沈氏所谓的“凡书贵能通变,盖书中得仙手也”的真正意图吧!

在宋代书家中,黄山谷的确常拈出“韵”字来论书。如其在《题绛本法帖》中说:“论人物要是以韵胜,为尤难得。蓄书者能以韵观之,当得仿佛。”上文也说黄氏在赠侄榎的书法中称嵇叔夜的诗“无一点尘俗气”,并强调“士生于世,可以百为,惟不可俗,俗便不可医”。可见,黄氏对于“韵”与“俗”都有他自己特别的会心与理会,也体现了他一以贯之的“文艺观”。

黄庭坚《荆州帖》

但通过上文我们发现,在刘熙载的眼中,黄氏虽口口声声言“韵”字,但由于其自己尚“俗气未尽”,所以才说他“皆不足以言韵者”。这是刘氏对于黄山谷书法的态度。只是鉴于为尊者讳,才这样含混地道来罢了。例如后边刘氏所谓的“是则其去俗务尽也,岂惟书哉!即以书论,识者亦觉《鹤铭》之高韵,此堪追嗣矣”。到此,刘氏的态度便更加明朗,不仅言其“岂惟书哉”,也就是说他的“俗”不仅仅是其书法甚至可能会是他的诗文、进而甚至推衍及其人了。

众所周知,在书法上,黄山谷一生推崇《瘗鹤铭》,曾有“大字无过《瘗鹤铭》”的诗句,而他的书法也是深受其影响。但客观地说,黄氏的书法仅仅学的《瘗鹤铭》的皮相——长枪大戟,其内在的精神品质——如刘熙载所说的“高韵”则无论如何没有从其笔下加以体现。这情形也正如号称“集古字”的米芾,在他笔下的“魏晋”也是似是而非了。这原因或许也正如米芾在评价怀素书法时所谓的“时代压之,不能高古”吧!

黄庭坚《松风阁诗帖》

是的,一个人很难超越一个时代去遥接另外一个时代。即便是他有这样的精神祈向和愿望,也只能是“心向往之”罢了。在这里,目光如炬的刘熙载不无为黄氏“讳言”地道出了一点他眼中的真相。其实,苏、米乃至于宋人的书法皆可作如是观。在一个“世俗化”进程如火如荼的激越年代里,又有哪一个人能够“免俗”呢?更何况,当日的“俗”到如今很可能变成了“雅”,正如《书谱》中所谓的“淳醨一迁,质文三变”。也恰恰是宋人的这种“俗”,才开启了当代“书法艺术”的先河。当然那种类似于“今不逮古、古质而今妍”的浩叹,也一定会常有。这是由中国书法的“血统”与“出身”所决定的。

就康有为的书法而言,他一生经历了几个时期,各有祈向,风格也大相径庭。但总之而言,他是一位“创造型”的书法家。他师古而不泥古,并善于向那些冷僻、甚至是“非主流”的作品去借鉴,加之他特立独行的人生态度以及睥睨一切的眼,使得他的书法呈现出一种“前不见古人,后不见来者”的风格范式。孤高、冷峻、奇崛、桀骜不驯,知者谓其“天纵其才”,不知者詈之为“偏执狂妄”。但无论如何,康氏都是中国书法史上的一位极具开拓意义的书家。他以自己的理论和实践拓宽了“书法创造”的疆域,同时也更加丰富了书法传统的内涵。其实,这也正是肇始于自然、脱化于心灵的书道精神的千古回响。他的主张便是面向作品背后的灵性世界,而不是执著于表相的“字里行间”。这也正是康氏在这段文字中所要表达的东西。

康有为草书中堂

在这里康氏主张学习《兰亭》要师其“神理奇变”,而不是仅仅学其面貌。这“神理奇变”就是《兰亭》面貌背后的“灵性世界”,是一个人鲜活的精神律动和情绪表达。这样的东西不用去学,只要我们将状态与之调到一个“频点”上,你所呈现的一切便会与它完全“合拍”,这就是古人所说的“道妙暗合”。若你仅仅执着于它的表相,那只能如“优孟衣冠”,去饰演一个它的外形而已。这也不是书法的初衷。

康氏的这个论断,对今天也极有现实的意义。那些毕生执着于“点画”的学书者,那些穷其一生去模仿古人的人,充其量就是如“美伶候坐”,虽说是“面目充悦”,但仍是“语言无味”。

书法的学习,是学作品背后的那个人。更准确地说,是学作品背后那个人的那颗心。

原文刊载于《书法》杂志2020年第9期

,