N海都记者 郭大路

超长的宅版寒假,“小皇帝”们在家,都用功读书了吗?

100多年前,有个真正的小皇帝溥仪,也是被宅在宫里上学。那时的宅读书,是什么情形?

小皇帝在宫里开学1911年9月10日,虚岁6岁的溥仪开始上学。

上学是宅在宫中,书房设在紫禁城的毓庆宫——也是光绪皇帝小时候的教室。书房布置很简单:南窗下是一张长条几,上面陈设着帽筒、花瓶之类的东西;靠西墙一溜炕,起初念书是在炕上,炕桌就是书桌;后来移到地上,用八仙桌代替了炕桌。靠北板壁摆着两张桌子放书籍文具;靠东板壁是一溜椅子、茶几。东西两壁上挂着醇贤亲王亲笔给光绪写的诫勉诗条屏。北板壁上有个盘面直径将近2米的大钟,指针比小孩胳臂还长。

当时,溥仪读的主要课本是十三经:《诗经》、《尚书》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《易经》、《左传》、《公羊传》、《榖梁传》、《论语》、《尔雅》、《孝经》、《孟子》。

他用的教辅是《大学衍义》、《朱子家训》、《庭训格言》、《圣谕广训》、《御批通鉴辑览》、《圣武记》、《大清开国方略》等等。到十四岁,添了英文课。除了《英语读本》,还有英文版的《爱丽思漫游奇境记》,以及译成英文的中国《四书》。当然,满文也是基本课。溥仪说,他连字母也没学会,满文只学了一个字,这就是每当满族大臣跪在地上用满族语请安的时候,溥仪作为小皇帝必须回答的那个字:“伊立(起来)!”

溥仪从来没学过加减乘除、声光化电。什么华盛顿、拿破仑,瓦特发明蒸汽机,牛顿的苹果,全不知道。谈到经济,也从来没有一个人提过一斤大米要几文钱。

溥仪说,自己念书是“极不用功”的,经常借口生病不去。毓庆宫对他最大的吸引力,是东跨院里桧柏树下的那窝蚂蚁,溥仪用点心渣子喂蚂蚁,帮蚂蚁搬运食品。后来又养起了蛐蛐、蚯蚓——用的是古瓷盆缸。

没有同学的溥仪完全是个熊孩子,一高兴就把鞋袜全脱掉,把袜子扔到桌子上,老师只得给他收拾好穿上。徐坊老师眉毛长得长,人说这是“长寿眉”,溥仪非要叫老师低下头给自己摸一下眉毛,还冷不防拔下了一根。后来徐坊去世,太监们都说这是被“万岁爷”拔掉寿眉的缘故。

老师们制订了检查作业和复习的办法:一条是让溥仪每天到太后面前请安的时候,在太后面前把书从头念一遍;另一条是每天早晨起床后,让总管太监站在溥仪卧室外面,大声把昨天的功课念几遍给他听。

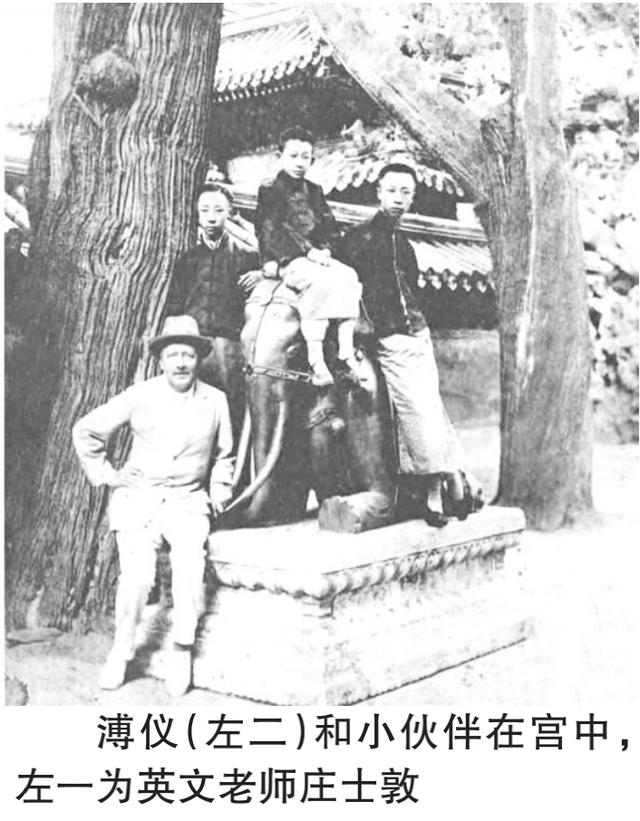

皇宫课堂上,有了同学九岁开始,宫里陆续给溥仪配了三个伴读生。他于是有了三个同班同学:溥杰、毓崇(伴读汉文)、溥佳(伴读英文)。

伴读学生每月可以拿大约八十两银子的赏金。但是每当小皇帝不好好念书,老师就会指桑骂槐,责备伴读的同学。最倒霉的同学是毓崇。因为溥仪顽皮,毓崇是念得好也挨骂,念不好也挨骂——有一次溥仪在书房里蹦蹦跳跳,陈宝琛就对坐得好好的毓崇说:“看你何其轻佻!”

所以毓崇对念书一点兴趣也没有,成绩很差。

每天早晨八点前,溥仪坐着轿子到毓庆宫。到了以后,说一声“叫”,太监即应声出去,把配房里的老师和伴读者叫了来。伴读学生进门后要向小皇帝请安,然后大家就座——小皇帝坐桌子北边朝南的独座,老师坐面西的位子,其他伴读者顺着坐。太监们鱼贯而退,课堂就开始了。

课堂要做哪些事呢?溥仪十五岁时写过日记:

(十一月)二十七日,晴。早四时起,书大福字十八张。

八时上课,同溥杰、毓崇共读《论语》、《周礼》、《礼记》、唐诗,听陈(宝琛)师讲《通鉴辑览》。

九时半餐毕,复读《左传》、《谷梁传》,听朱(益藩)师讲《大学衍义》及写仿对对联。至十一时功课毕。

下午是英语课。是日庄士敦因感冒未至,遂还养心殿,书福寿字三十张,复阅各报,至四时餐,六时寝。

卧帐中又读《古文观止》,甚有兴味。

——现在福州的学校中,只有福州一中学生是要读《古文观止》的,不知道是不是从陈宝琛手里留下的传统?

小皇帝最爱的老师,是福州陈宝琛最早教溥仪的是陆润庠、伊克坦和陈宝琛。陆润庠是同治十三年(1874)的状元。伊克坦教满文,他是满文翻译进士出身。福州人熟悉的陈宝琛,是和溥仪相处最久的师傅。后面来了徐坊教汉文,还有南书房翰林朱益藩。梁鼎芬是当时很有名的大藏书家,他给溥仪当老师,是陈宝琛推荐的。

溥仪说,对他影响最大的老师是陈宝琛。

在溥仪的记忆中,陈宝琛在福建有才子之名,二十岁点翰林,入阁后以敢于上谏太后出名,与张之洞等有清流党之称。陈宝琛不像张之洞那样会随风转舵,因此得罪慈禧,被降了五级回家赋闲,直到辛亥前夕才被起用,原放山西巡抚,未到任,就被留下当帝师。溥仪说,陈宝琛是他“惟一的智囊”。事无巨细,他都要问过陈宝琛。

在溥仪的印象中,陈宝琛常微笑着,赞叹说:“有王虽小而元子哉!”他笑的时候,眼睛在老光镜片后面眯成一道线,一只手慢慢捋着雪白而稀疏的胡子。

每天早晨,溥仪总爱听陈宝琛讲新闻,像南北不和,督军火并,府院交恶,等等。说完这些,少不得再用另一种声调,回述一下“同光中兴、康乾盛世”,当然,他特别喜欢说他当年敢于进谏西太后的故事。每当提到给民国做官的那些旧臣,他总是忿忿然的。陈宝琛常给溥仪讲卧薪尝胆的故事,讲了“遵时养晦”的道理。

溥仪常常给老师赏赐名家书画,老师也会向溥仪讨赏,比如陈宝琛快70岁的时候,就向溥仪说,他无意中看到两句诗:“老鹤无衰貌,寒松有本心”。他请溥仪把这两句话写成对联,赐给他做寿联。溥仪自然答应了。

不知道陈宝琛的福州后人,还有没有收藏着这幅寿联。

小皇帝的“期末考”1917年初,“铁帽子王”奕劻去世,奕劻家人来求谥法。

谥,就是死后给予的称号,关乎对死者一生的评价。贵族大臣的“谥”,要通过皇帝。

奕劻这位“铁帽子王”,生前抱慈禧大腿很紧,因此一直加官晋爵,但他和李鸿章一起签署过《辛丑条约》,又一力提拔袁世凯,还在民间大事敛财,名声不好。

奕劻家先是通过内务府,把拟好的字眼送来——而且是趁溥仪感冒没有上课、老师们都不在跟前的时候送来的。

其实,就是算计着皇帝年纪小,欺负他“不懂事”,把事儿给办了。

溥仪把内务府送来的谥法看了一遍,很不满意,就扔到一边,另写了几个坏字眼,如荒谬的“谬”,丑恶的“丑”,以及幽王的“幽”,厉王的“厉”,作为恶谥,叫内务府拿去。

奕劻家没法,只好请了溥仪的生父载沣来求情。

载沣也是趁老师不在的时候来,偷偷来了:

“皇上还还是看在宗宗室的分上,另另赐个……”

“那怎么行?”溥仪理直气壮地说,“奕劻受袁世凯的钱,劝太后让国,大清二百多年的天下,断送在奕劻手里,怎么可以给个美谥?只能是这个:丑!谬!”

“好,好好。”载沣连忙点头,拿出了一张另写好字的条子来:“那就就用这这个,‘献’字,这这个字有个犬旁,这这字不好……”

“不行!不行!”溥仪也看出这是哄弄,又急又气,哭了起来,“犬字也不行!不行不行!……不给了!什么字眼也不给了!”

载沣慌了手脚,脑后的花翎跳个不停:“别哭别哭,我找找找上书房去!”

第二天溥仪到毓庆宫上课,把这事告诉了陈宝琛,陈宝琛乐得两只眼睛又眯成了一道缝,连声赞叹:

“皇上跟王爷争得对,争得对!……有王虽小而元子哉!”

“有王虽小,而元子哉”出自《尚书·召诰》,意思是“虽然年幼,但他却是真正有智慧的天子啊”。

老师们要教的就是“怎么做皇帝”,这次“大考”,溥仪可以说是成绩优秀。

梁鼎芬在《侍讲日记》里,记录了溥仪和父亲的这次争论,还称赞说:“凡为忠臣义士,靡不感泣曰:真英主也!”

可惜,成年后的溥仪却没有再听从陈宝琛的教导,一意孤行去东北折腾了个伪“满洲国”。

陈宝琛苦劝不住,自己也坚决不肯追随,保持了中国人的气节。

在这次最大的考试中,福州陈老师给他的学生,应该是打了个“不及格”吧。

编辑:小嫄

,