摘 要:

随着黄河上游河段水库联合运用及水土保持工程的实施,内蒙古巴彦高勒至头道拐河段来沙量大幅度减少,河道演变剧烈,研究该河段演变特性变化可为河道防洪、防凌及下游河段水库调水调沙提供技术支持。为此,基于实测水沙及地形资料,并通过输沙率法结合同流量水位及典型断面变化分析了该河段水沙变化特性、河道时空冲淤分布特性及河道冲淤与水沙条件的耦合关系。结果显示,研究河段近期来水来沙总量偏少,至2018年有所增多,河道整体表现为冲刷,2012—2019年河段累积冲刷2.7亿t,其中汛期冲刷1.96亿t,河槽刷深展宽,河床高程下降,局部表现为上游冲刷下游淤积,包头上游河段冲刷量约为3.59亿t,下游河段淤积量约为0.72亿t,汛期冲淤变化比较剧烈。结果表明,来沙量大幅度减少,致使水流含沙量不能满足水流挟沙能力是河段发生整体累积性床刷的主要原因。

关键词:

内蒙古河段;水沙输移;冲淤分布;河床演变;

作者简介:

赵占超(1990—),男,助理工程师,博士研究生,主要从事河床演变方面的研究。

*赖瑞勋(1981—),男,正高级工程师,博士,研究方向为水沙数值模拟、山洪灾害。

基金:

水利部干部教育人才培养项目“黄河灾害风险数据管理及管道流固耦合模拟”(126201580001190006);

引用:

赵占超,侯素珍,赖瑞勋,等. 黄河内蒙古河段水沙及河床演变特性变化分析[J]. 水利水电技术( 中英文) ,2022,53( 2) : 109- 120.

ZHAO Zhanchao,HOU Suzhen,LAI Ruixun,et al. Analysis on changes of water-sediment and riverbed evolution characteristics in Inner Mongolia reach of Yellow River[J]. Water Resources and Hydropower Engineering,2022,53( 2) : 109-120.

0 引 言

黄河是中华民族的母亲河,但又是最难治理的多沙河流之一,其中堆积性河道河槽游荡多变,极不稳定,水沙灾害频繁发生。黄河上游内蒙古巴彦高勒至头道拐河段长约520 km, 地处黄河最北端,为黄河干流冲积河段之一。河道南岸存在十大孔兑,暴雨期容易形成高含沙水流进入黄河,使河道迅速淤积,形成水下沙坝堵塞黄河,对两岸防洪及生产安全造成不良影响。冲积性河流冲淤演变问题历来是学者关注的问题之一,不少学者对此开展了一些工作,取得了一些成果。如:侯素珍等基于内蒙古河段长系列水文资料,分析了该河段冲淤变化特点,揭示了不利的水沙条件是造成河道排洪能力降低及河槽淤积萎缩的主要因素。申冠卿等分析了龙羊峡和刘家峡联合运用后,宁蒙河段的水沙特性及演变特性变化的原因,并研究了河道平滩流量恢复到2 000 m3/s所需要的水量。吴保生等基于内蒙古河段1953—2010年实测水沙资料,探讨了河道累积冲淤变化与同流量水位和比降之间的关系及其变化特点。YAO 等基于遥感观测技术分析了1977—2008 年黄河宁蒙河段的河岸冲淤面积变化,并对河岸崩退和侵蚀的内在机制进行了分析。冉立山等基于不同时期内蒙古河段河道断面形状,从水力几何形态关系上剖析河道演变特征及其主要影响因素,发现河岸组成物质的不同,影响河道断面形状的变化特性。师长兴基于内蒙古河段实测大断面资料分析了汛期和非汛期黄河内蒙古段河岸蚀退与淤进速率频率分布特征及与水沙因子的关系,发现洪枯期流量变化是影响河岸蚀退速率及河岸淤进速率的主要因素。冀鸿兰等通过卫星影像提取内蒙古河段河道边界信息并分析其演化特征及影响因素,分析发现河床物质组成、水动力条件、水利工程、水土保持工程等是河道边界演化的主要影响因素。张金良等结合内蒙古河段河道演变和凌情变化,研究了河道演变特征指标与凌情变化特征指标之间的相关关系,并推算了有利于内蒙古河段防凌的平滩流量和槽蓄量。李肖男等采用三维水沙数学模型对内蒙古河段进行了不同洪水量级的模拟研究,探讨了实现该河段淤滩刷槽的水沙搭配模式及输沙能力达到最大所需流量。苗平等通过分析内蒙古河段历史演变特点,结合河道演变情况预测了未来二期防洪工程竣工后河势的发展趋势。陈冬伶等根据内蒙古河段水文资料分析了该河段槽蓄量增量的变化特性,发现槽蓄量的增加主要受河道过流能力减少、凌汛期上游来水增加及凌汛期气温变化剧烈等因素的影响。MATHES、FRIEDKIN在研究弯曲河道推移质泥沙横向输移的两种方式中,发现异岸输移所占比例远小于同岸输移。SMITH等采用轻质、细颗粒试验沙在水槽中重塑了高弯曲河道的形成过程。KLEINHANS等分析了河口弯曲河段的形成过程,发现河口弯曲河道冲刷主要受往复流的影响。KUANG利用自然模型法分析了非恒定流下弯曲河道演变规律。OSMAN考虑冲刷作用下的河岸横向展宽、临界坡度、岸坡所受剪切力等影响因素,提出了均质黏土河岸稳定性分析模型。XIA等基于黄河1999年至2012年实测资料,提出了研究河段尺度的综合方法。WANG采用中心角为180°的矩形断面U型水槽,对小宽深比下弯曲河道的泥沙运动特性进行研究,研究结果表明,在刚性平面河床上凹岸水位始终高于凸岸水位,在铺设材料的河床,这种现象减弱。ROWLAND等开发了一套利用遥感影像分析不同河流的平面形态变化的新技术,该技术可以可用于观测和计算游荡型河道河岸的崩退和淤长。

在以往研究中,国内外众多学者对于弯曲及游荡河道的水沙运动及河床演变的研究有了新的进展,但考虑到自然界弯曲及游荡河道形态的多样性、尺度的差异性及边界条件的复杂性,对于大尺度、长序列的天然河道演变机理的研究仍存在一些问题。黄河内蒙古河道包含弯曲和游荡两种河型,演变剧烈,河势不稳,在以往学者研究的基础上,继续通过实测水沙和地形资料分析,阐明该河段冲淤演变过程和冲淤量的时空分布,揭示河道冲淤变化的主要驱动因子,分析河道水沙过程与河床演变过程的耦合关系可为内蒙古河段河道整治、防汛防凌、岸线利用及黄河梯级水库调水调沙提供技术支撑,同时可丰富多沙河流河床演变学科内容。

1 河道基本情况1.1 河道概况

黄河内蒙古河段位于黄河上游下段,从内蒙古的巴彦高勒到头道拐(见图1),上距刘家峡水库约780 km, 河道纵比降约0.017%,为黄河典型冲积性河段。其中上游河段石嘴山至三盛公上段属峡谷河道,中间河段宽窄相间、汊河较多,下段为三盛公库区段,巴彦高勒至三湖河口,全长216.1 km, 该段河道顺直,断面宽浅,水流散乱,河道内沙洲众多,平均河宽约为3 500 m, 平均主槽宽约为750 m, 河道比降为0.017%,属于游荡型河道;三湖河口至昭君坟河段,河道全长123.4 km, 该段平均河宽约为4 000 m, 平均主槽宽约为710 m, 河道比降为0.012%,属于过渡型河道,昭君坟至头道拐河段河长180.5 km, 该河段上段平均河宽3 000 m, 下段平均河宽2 000 m, 平均主槽宽约600 m, 河道比降为0.01%,属于弯曲型河道。研究河段沿河两岸风沙地貌发育,巴彦高勒到头道拐南岸分布有库布齐沙漠和十大山洪沟谷(蒙语为“孔兑”),为区间泥沙来源,十大孔兑发源于鄂尔多斯台地,孔兑边界植被松散,地形破碎,沟壑纵横,土质疏松,比降大,抗冲能力较差,汛期暴雨引发高含沙水流流入黄河,造成黄河河道突发性淤积。20世纪80年代以来随着研究河段河道整治工程的实施,改变了河道边界条件,遏制了风沙及孔兑泥沙入黄,至2018年,十大孔兑入黄泥沙平均约150万t/a。研究河段因其水沙关系及特殊的地理位置,河道演变剧烈,防凌问题突出。1952—2012年该河段总体以淤积为主,巴彦高勒至头道拐河段累积淤积约14.23亿t, 淤积主要发生在汛期,根据冲淤特性,分为三个时段,1952年至1961年累计淤积6.44亿t, 主要淤积原因与干流来沙较多有关;1987年至2012年累计淤积9.84亿t, 主要淤积原因与上游来水较枯及上游水库修建后不利的水沙关系有关;1962—1968年刘家峡水库蓄水运用前、1968—1987年龙羊峡水库蓄水运用前,因有利的水沙关系和拦沙作用,河段总体发生冲刷。

图1 研究河段流域示意

1.2 河道近期洪峰及沙峰变化

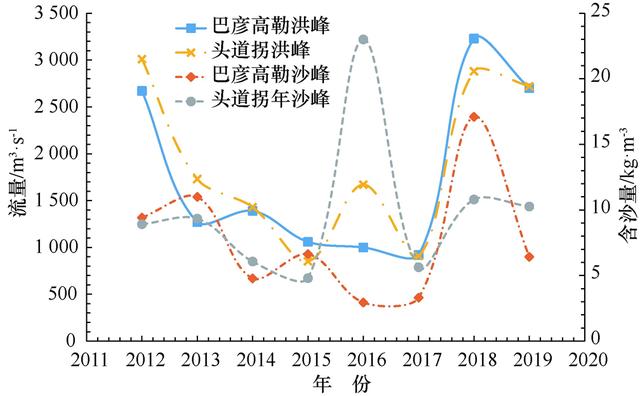

选择巴彦高勒、头道拐水文站历年洪峰及沙峰进行分析(见图2),2012—2019年两站洪峰流量总体呈先降低后升高趋势发展,至2017年洪峰流量降至最低,巴彦高勒站为920 m3/s, 头道拐站为909 m3/s, 2018年两站洪峰流量开始逐渐回升,巴彦高勒站历年最大洪峰流量为2018年3 230 m3/s, 头道拐站历年最大洪峰流量为2012年3 010 m3/s, 两站沙峰含沙量没有趋势性变化,巴彦高勒站历年最大沙峰含沙量出现在2018年为17.1 kg/m3,因2016年孔兑入汇泥沙大幅度增多,头道拐站历年最大沙峰含沙量出现在2016年为23 kg/m3,2018年前沙峰含沙量变化趋势与洪峰流量变化趋势不一致,表明该河段来沙情况除受来水情况影响外还受其他因素影响,2019年两站洪峰流量与沙峰含沙量略有下降。选择巴彦高勒、头道拐水文站2012—2019年汛期日均流量按照4个流量级(0~1 000 m3/s、1 000~1 500 m3/s、1 500~2 000 m3/s、2 000~3 000 m3/s、≥3 000 m3/s)阶段进行划分(见表1),4站汛期0~1 000 m3/s流量级出现频率较多,累计出现天数占总天数的58%以上;≥3 000 m3/s流量级出现频率较少,累计出现天数占总天数小于1%,表明该时间段总体小流量级出现的天数所占比例较大,总体来大水的时段较少,且多出现在2018年,2019年流量级主要集中在1 000~1 500 m3/s, 0~1 000 m3/s流量级出现较少。表明该河段2012—2019年期间汛期来水总量及洪水量较小,2013年以来汛期主要以小水为主,至2018年汛期来水总量及大流量级洪水有所增加。

图2 洪峰、沙峰历年变化

1.3 水沙条件分析

研究河段来流主要来自上游,支流的径流量较小。来沙主要为上游来沙、支流入黄泥沙和直接入黄的风成沙。基于研究河段4个水文站2012—2019年(包头站为2014—2019年)的实测水沙资料(见表2和表3)进行分析,发现4站来水来沙量的年际变化呈现基本一致的变化规律(见图3和图4),即自2012年以来,来水来沙量持续减少,至2016年减少至最少,2017年开始回升;4站来水年内变化主要表现为,丰水年时,汛期来水量占全年来水量比例较大(50%~65%),枯水年时,汛期来水量占全年来水总量的比例较小(<50%),即汛期来水量的多少对全年来水总量存在正相关影响;4站来沙量年内变化不同水文站存在差异,上游巴彦高勒、三湖河口站与各站来水量年内变化规律相似,即丰水年汛期来沙量占全年来沙量比例较大,枯水年较小,下游包头、头道拐站汛期来沙量占全年来沙总量的比例一直较大,表明在枯水年包头至头道拐河段来沙受多种因素影响。

图3 年径流量变化

图4 年输沙量变化

2 河道演变特性分析2.1 河道冲淤变化

根据该河段来水来沙情况,选择输沙率法及同流量水位法分析该河段冲淤变化。

输沙率法考虑支流汇入泥沙,西柳沟、毛不拉、罕台川2012—2018年汇入泥沙情况如表4所列(2019年沙量较少,不考虑其入汇量),支流累计汇入黄河泥沙约0.1亿t, 支流汇入沙量总体较少。2019年与2012年相比该河段整体表现为冲刷,考虑区间来沙,该河段冲刷约2.7亿t, 其中冲刷主要发生在汛期,考虑区间来沙,该河段2012—2019年汛期冲刷1.96亿t, 占总冲刷量的72.57%,冲刷河段主要为包头上游河段,该河段遭受累积性冲刷,冲刷量约为3.59亿t, 包头下游河段整体保持淤积,淤积量约为0.72亿t。从巴彦高勒至头道拐历年冲淤变化(见图5)来看,因上游龙羊峡、刘家峡水库调蓄作用,加之水土保护工程实施,该河段2012—2019年总体来沙总量较少,研究河段遭受累积性冲刷,其中汛期冲刷幅度较大。

图5 巴彦高勒至头道拐历年冲淤变化

同流量水位法即通过相同流量下水位升降来反映河道某位置的河底平均高程及过水面积的变化,从而在一定程度上反映该河道冲淤变化,选取4站洪水后1 000 m3/s下水位变化进行分析(见表5),4站水位在年际间变化存在差异,表明河道整体有冲有淤,局部调整比较剧烈,冲淤不平衡,至2019年各站1 000 m3/s下水位与2012年相比(包头站2019年与2014年比),巴彦高勒、三湖河口、包头站水位均有下降,表明巴彦高勒至包头河段发生冲刷,其中巴彦高勒站水位降低0.97 m, 表明该位置冲刷幅度较大;头道拐站水位有所上升,表明包头至头道拐河段整体发生淤积。

2.2 河道典型断面变化

选取2012—2019年各水文站河道断面变化(见图6)进行分析,根据河道断面变化发现该河段年际冲淤变化较为剧烈,年际间不同河段冲淤变化不同,总体呈现为有冲有淤积,以冲刷为主。巴彦高勒断面冲刷剧烈,河槽冲刷扩宽,深槽刷深,过流面积增大,至2018年河道河槽刷深剧烈,河床降低,与2012年相比,河道刷深约2.68 m, 2019年有所恢复,河床有所抬高,与2018年相比河床抬升约1.91 m; 三湖河口断面整体表现为冲刷,但深槽略有淤积,2017年深槽与2012年比,深槽淤高2.53 m, 河槽展宽,2019年河槽与2012年比展宽约146 m, 河道断面由2012年的偏W型转变为2019年的偏U型;包头断面整体保持冲刷态势,至2017年河槽淤高,与2012年相比河槽平均淤高2.8 m, 深槽束窄刷深,刷深约1.9 m, 过流断面变小,河道断面呈偏W型,至2019年河道河槽刷深展宽,边滩冲刷,河床降低,与2012年比河床降低约1.8 m, 河道断面恢复至偏U型;2017年前,头道拐断面呈现为河道河槽刷深展宽,边滩淤积,河道断面由宽浅型向窄深型发展,至2017年,河槽与2012年比束窄105 m, 河槽刷深1.2 m, 2018年边滩冲刷,河槽开始展宽,至2019年河道边滩继续冲刷,河槽继续展宽,深槽位置淤积抬高,与2012年相比深槽淤高约1.78 m, 河槽展宽约60 m。

图6 河道典型断面变化

2.3 河道汛期冲淤特性变化

河道汛期冲淤变化主要发生于洪水期,2012—2019年研究河段4个水文站未出现超过4 000 m3/s的洪峰流量,最大洪峰流量出现在巴彦高勒站的2018年10月4日,为3 230 m3/s, 总体洪峰流量较小。

如表6所列,选取同流量下水位洪水前后变化进行分析,对于洪水较大年份选取洪水前后1 000 m3/s下水位变化进行分析,对于洪水较小年份选取500 m3/s下水位变化进行分析。巴彦高勒站、三湖河口站洪水时期基本表现为冲刷,同流量水位累积降低3.17 m、2.75 m, 巴彦高勒站2019年洪水期冲刷最为剧烈,水位降低0.8 m, 三湖河口站2018年洪水期冲刷最为剧烈,水位降低0.75 m, 头道拐站洪水期基本保持淤积,同流量水位累积抬升1.45 m, 2018年洪水期淤积最大,水位升高0.37 m。与全年同流量水位变化相比,洪水期水位变化幅度较大,表明河道冲淤调整比较剧烈的时期一般发生在汛期,非汛期河道冲淤调整相对较小。

如图7所示,选取巴彦高勒站、头道拐站不同年份河道年内不同时期河道断面进行分析。巴彦高勒断面洪水期主要以冲刷为主,2012年及2018年洪水期河槽垂向刷深横向展宽,河道过流面积增加,2017年洪水期河道深槽略有淤积,河槽整体刷深展宽;头道拐断面有冲有淤积,2012年洪水期河床冲刷降低,深槽刷深移动,汛期结束河床有所回升,2017年洪水期河槽淤积抬高,与汛期前相比边滩冲刷后退,河槽有所淤积,河槽整体展宽;2018年洪水期河道边滩冲刷剧烈,刷出深槽,河道原深槽淤积消失,汛期结束时河道继续保持冲滩淤槽,过流面积总体变化不大。汛期巴彦高勒河段以冲刷为主,头道拐河段有冲有淤积,以冲滩淤槽为主。

图7 年内不同时期河道断面变化

3 水沙过程与冲淤特性耦合机制分析3.1 干流水沙过程特征

研究河段干流水沙量存在年际变化较大特征,2012—2019年巴彦高勒站多年平均径流量为213.04亿m3,2013—2017年来水为偏枯水年,来水日均流量集中在0~1000 m3/s。2016年来水总量历年最少为115.51亿m3,2019年来水总量历年最大为339.10亿m3,是2016年的2.94倍。2012—2019年巴彦高勒站多年平均输沙量为0.24亿t, 2016年输沙量历年最小为0.078亿t, 2012年输沙量历年最大为0.56亿t, 是2012年的7.18倍。汛期来看,2012—2019年巴彦高勒站多年汛期平均径流量为105.62亿m3,2016年汛期来水总量历年最少为43.56亿m3,2018年汛期来水量历年最大为198.65亿m3,是2016年的4.56倍。2012—2019年巴彦高勒站多年汛期平均输沙量为0.24亿t, 2015年汛期输沙量历年最小为0.028亿t, 2012年汛期输沙量历年最大为0.44亿t, 是2012年的15.71倍。分析发现,汛期水沙量的变幅大于全年,沙量的变幅远大于水量。2012—2019年与1950—2012年相比,全年平均径流量减少3.51%,汛期平均径流量减少8.4%,全年平均输沙量减少77.34%,汛期平均输沙量减少81.23%,表明来水量的减小幅度远小于来沙量的减少幅度,且汛期水沙量的减小幅度较大。2012—2019年巴彦高勒站平均含沙量为1.14 kg/m3,头道拐站为2.8 kg/m3是巴彦高勒站的2.46倍,表明包头下游河段整体水流含沙量高于上游河段。

3.2 冲淤特性与水沙过程的响应

天然河流的河道形态是在一定边界条件下经过水流泥沙运动塑造而成的,河道来水来沙发生变化,河道会做出响应来适应这种变化。上游来水是河道泥沙输移的主要动力,上游来沙量是河道发生冲淤的主要因素,通过分析河道冲淤特性与河道来水来沙的关系来研究河床演变与水沙条件的耦合机制是研究河床演变内在机制的方法之一。研究河段属于黄河典型冲积性河道,河道冲淤特性既受上游来水来沙条件的影响,又受支流入汇水沙及两岸的风成沙入黄因素的影响。考虑研究河段存在支流泥沙汇入,如图8所示,选择巴彦高勒至头道拐之间冲淤量与巴彦高勒站平均流量与平均含沙量及径流量与输沙量的关系进行分析。巴彦高勒至头道拐河段冲淤变化主要取决于上游河段来水来沙条件、支流水沙入汇及直接入黄的风成沙的影响,由于近段支流入汇水沙及入黄风成沙量较少,该河段的冲淤量主要取决于上游干流来水来沙条件。根据相关分析表明,该河段的全年冲刷量与上游全年平均流量及径流量呈线性正相关关系,相关系数分别为0.85、0.96,即随着流量及径流量增加,河段冲刷量增加,该河段汛期冲刷量与汛期平均流量及径流量存在正相关关系,相关系数分别为0.68、0.77,该河段发生冲刷时,受上游来水影响较大;该河段全年冲刷量与全年平均含沙量以及汛期冲刷量与汛期平均含沙量的相关关系较差,基本不存在相关性,该河段发生冲刷时受含沙量的影响幅度比较小。全年冲刷量与输沙量呈负相关关系,相关系数为0.65,随输沙量增加,河道冲刷程度减小,汛期冲刷量与输沙量关系不明确。根据以往研究1987—2011年巴彦高勒站年均来水量254.94亿m3,年均来沙量0.64 亿t,2012年—2019年巴彦高勒站年均来水量213.04亿m3,年均来沙量0.24 亿t, 减少率分别为16.43%、62.51%,表明2012—2019年来水量减小幅度远小于来沙量减小幅度,致使水流含沙量不能满足水流挟沙能力,需河道床沙补充,造成研究河段上段河道遭受冲刷,至研究河段下段,受十大孔兑入黄泥沙及干流输沙影响,水流含沙量逐渐增加至满足水流挟沙能力,河道有所淤积。

图8 冲淤量与水沙条件的关系

4 结 论基于内蒙古河段2012—2019年实测水沙及地形观测资料,结合输沙率法和同流量水位法分析该河段近期水沙及演变情况,得出主要认识如下:

(1)自2012年以来研究河段洪峰及沙峰总体较小,变化趋势不一致,来水来沙量持续减少,至2018年回升,枯水年汛期来水占全年来水比例较丰水年小,包头上游河段枯水年汛期来沙占全年来沙比例较丰水年小,包头下游河段来沙主要集中在汛期。2012—2019年总体来沙减少幅度大于来水减少幅度。

(2)研究河段总体表现为冲刷,2012—2019年,考虑支流来沙情况下累积冲刷2.7亿t, 冲刷主要集中在汛期,汛期累积冲刷1.96亿t, 占全年冲刷量的72.57%。1 000 m3/s流量下,上游河段水位降低,下游河段水位升高,包头上游河段冲刷剧烈,包头下游河段整体保持微淤,包头上游河段冲刷主要受上游来水来沙条件影响,包头下游河段微淤除受上游水沙条件影响外,还受孔兑入汇泥沙影响。

(3)河道典型断面年际变化表现为有冲有淤积,以冲刷为主。包头上游河段年际冲淤变化剧烈,至2019年河道河槽垂向刷深,横向展宽,河床高程下降;包头下游河段至2019年河槽展宽,边滩冲刷,深槽位置略有淤积。包头上游河道断面年内变化主要表现为汛期冲刷,河槽刷深展宽,河床高程降低;包头下游河道断面汛期有冲有淤,以微淤为主。

(4)河道冲刷幅度与时段来流量级及径流量呈正相关关系,受时段含沙量影响幅度较小。沙量减少幅度远大于水量减少幅度是河道发生整体累积性冲刷的主要因素。包头上游河段含沙量不能满足水流挟沙能力造成该河段遭受冲刷;包头下游河段因上游床沙及支流入汇泥沙的补给,水流含沙量逐渐增加,能够满足水流挟沙力,泥沙落淤,河道出现淤积。

水利水电技术(中英文)

水利部《水利水电技术(中英文)》杂志是中国水利水电行业的综合性技术期刊(月刊),为全国中文核心期刊,面向国内外公开发行。本刊以介绍我国水资源的开发、利用、治理、配置、节约和保护,以及水利水电工程的勘测、设计、施工、运行管理和科学研究等方面的技术经验为主,同时也报道国外的先进技术。期刊主要栏目有:水文水资源、水工建筑、工程施工、工程基础、水力学、机电技术、泥沙研究、水环境与水生态、运行管理、试验研究、工程地质、金属结构、水利经济、水利规划、防汛抗旱、建设管理、新能源、城市水利、农村水利、水土保持、水库移民、水利现代化、国际水利等。