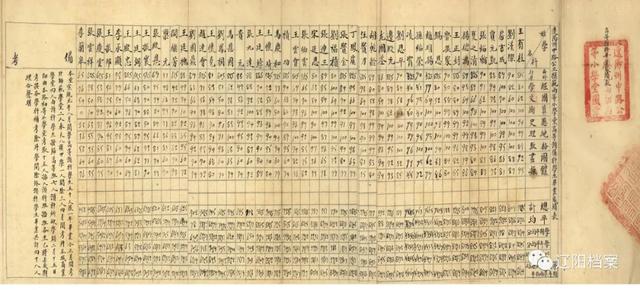

图为市档案馆馆藏档案:宣统二年辽阳州中路公立模范两等小学堂高等预备科学生毕业成绩表

《辽阳县志》(以下简称《县志》)第十九卷为教育志。“教育”一词最早出自《孟子·尽心上》,“得天下英才而教育之”。《说文解字》解释说“教:上所施下所效”,“育:养子使作善也”,也就是教诲培育的意思。

辽阳的教育

追溯教育的起源,最早缘起于原始社会,人们在劳作生活中以口耳相传和模仿为手段,使得各种能力薪火相传。这种教育完全融于社会之中,是在一种原始的状态下进行普及的,对每个人来说机会都是均等的,恰好体现了教育的价值。随着阶级和国家的出现,教育也发生了变化,“学在官府”,教育对象是贵族子弟,礼、乐、射、御、书、数的“六艺”教学内容,都是统治阶级成员应该掌握的知识技能。教育的社会作用主要是承担着社会上层建筑的职能。“礼不下庶人”,表明教育带有明显的阶级性和等级性。随着学术的逐渐扩散,学校教育从官府移向民间,形成了一个掌握文化知识和技能的特殊群体——士阶层,于是私学兴起,孔子是创办私学最为杰出的代表,他实行“有教无类”,创立了儒家学说,奠定了教育理论体系,对中国古代教育具有决定性的影响。应该说,在中国的历史上,致力于知识精英培养的官学和以蒙学教育为主的私学对于文化的传承都起着非常重要的作用。

最迟从汉代开始,辽阳地区有了正规的官学,实行四级教育体制,在郡称学,在县称校,在乡称庠,在聚称序,主要教授正统的儒家学说。从此之后,辽阳地区都设有官办的学校,比如金代的女真学府,明代的都司学和卫学,清代的州学等等。同时,民间私学普遍存在,进行民间教育和文化传承。

《县志》中主要记载了清代和民国时期辽阳地区的教育状况,并从教育宗旨、学制沿革、教育法团、教育研究机关、教育出版物、学校教育、社会教育几个方面进行了介绍,现重点围绕这教育宗旨、学制沿革和学校教育做一概述。

教育宗旨:在科举时代,国家以尊经崇儒策励士行,并无明确的教育宗旨。到了清光绪三十一年(1905),停止科举,全国兴办学校,学部奏定以“忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实”为教育宗旨,就是要求对君主忠贞、尊重孔子及其言论学说、崇尚公共政治、崇尚武力和崇尚实业,这是中国近代第一次正式宣布的教育宗旨。1912年,蔡元培任教育总长,提出了“军国民教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育、美感教育皆近日之教育所不可偏废”的五育并举教育方针,被政府所采纳,教育部公布的教育宗旨为“注重道德教育,以实利教育、军国民教育辅之,更以美感教育完成其道德”。到了1920年,因世界形势的变化,更定教育宗旨为“养成健全人格,发展共和精神”。

学制沿革:清代以前,辽阳地区已有教育机关,但制度已经无法考证。清顺治十一年(1654),辽阳知府张尚贤奏请在辽阳重设辽阳府儒学获得批准,沿袭明代旧制,建在城东门文庙内。儒学设学正一名,并设训导一名辅之,初未入流品,雍正十三年(1735)下谕,学正为正八品官,训导为从八品官。辽阳州儒学为中等学府,每年准许考取生员五名,康熙四十年(1701),再增加两名,共七名,以后成为永制。另有旗籍考试,由奉天府主持,分为满、合两号,满号全省定额二十一名,辽阳可以录取四到五名,合号全省定额十六名,辽阳可录取二到三名。并有武举考试,民籍六名,满合号与文举相同。考试科目,文举主要是八股文,并考帖诗,武举主要是弓马石覆,并考兵略一篇。到了清末,武举停考,文举改考经义策论。受生员所限,儒学覆盖面很小,当时的教育主要还是要靠私学,也就是常说的私塾。私塾主要分为三种形式,自聘在家教授子弟的被称为专馆,由村或家族捐资聘师设塾的被称为村塾,塾师为谋生手段、私人设馆收费教授学生的被称为散馆。又以学生资格分为大小学馆,小学馆从蒙童到入学以四五年为限,教授从《三字经》和《百家姓》开始,也有从《孝经》教起的,然后教授四书五经,间或教授唐诗古文。一二年学生以诵读为主,三四年学生开始讲授经句涵义。村塾当中也有教授农工商以及珠算簿记的,等到改考策论后,开始教授经史古文和算术舆地格致等科目。除私塾外另有士子学修之所,即襄平书院,是由官绅共同筹资所建,襄平书院曾经兴盛一时,著名的山长有朱集成、葛人龙、李廷俊等人。

光绪三十一年(1905),进行学制改革,创办师范及高等小学师范。光绪三十三年(1907),设劝学所,作为教育的行政机关,主要负责“劝学、兴学、筹款、开风气和去阻力”。白永贞任劝学所总董时,成立教员养成所和师范传习班,积极推进教育,当时辽阳地区教育的兴盛水平,全省为最。1913年,改为辽阳县教育公所。

学校教育:辽阳第一所官立学校是创立于光绪三十一年(1905)的师范学堂,是辽阳州遵照学部的规定,在原襄平书院的旧址上创建,目的在于为建立新式学堂做准备,学生来源多为科举时代的知识分子和新创办的高等小学学生。为了与后来成立的位于其西的女子师范学校相区别,人们称之为“东师范”。后来,东师范与辽阳中学校合并,改校名为辽阳襄平公学校,也叫辽阳师范中学校。1938年,改为奉天省辽阳第二国民高等学校,简称二国高。

创设于光绪三十二年(1906)的八旗小学,是由同盟会会员陈干以兴学救国说服城守尉德裕所建,建于马神庙,按新式军队进行管理和训练,尤其重视体操训练,传播新式思想。

除了官立学校外,私立学校也应运而生,比较著名的是第一民立学校和第二民立学校。第一民立学校创办于光绪三十四年(1908),创办者为辽阳士绅张成箕,地址在城内西二道街;第二民立学校创办于宣统元年(1909),创办者为辽阳士绅张东壁,地址在城内文庙东院文昌阁院内。两所学校都聘请名师教学,因此学校教学质量很高,张成箕和张东壁也因此被选为省议会议员。

来源:辽阳市档案局

,