植树问题是人教版五年级上册数学广角中的问题,内容本身有一定的难度,也有很大的探索空间。在日常的教学中,老师们总是给学生总结出植树问题三种类型的计算公式,然后在此基础上做题强化,但是这样的方式却并没有收到预期的效果。今年再一次学习这些内容时,我并没有给学生总结各种公式,而是在具体的题目当中让学生分析清楚,反而达到了更好的教学效果。这就说明这类问题的核心是学生对题目的理解,而不是对公式的直接套用。如果学生对公式不理解,即使记住了公式也是没有用的。反思之前的教学,很多问题我们讲了很多次,但是学生依然不会做,这就说明我们的讲解只是存在于教师层面,而没有切实落实到学生层面,教师教学和学生学习之间产生了隔阂。再深刻一点分析,就是教师对学情的把握不到位,或者说教师的讲解超出了学生的最近发展区,需要教师重新审视课本,转变课程内容的呈现方式以适应学生的学习。

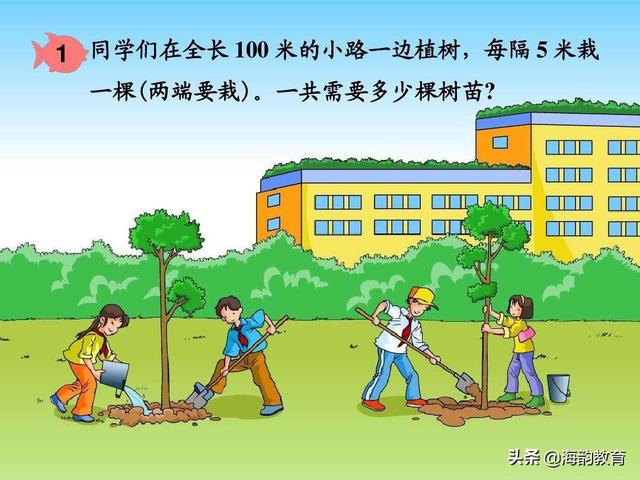

植树问题通常是指沿着一定的路线,这条路线的总长度被“树”平均分成若干间隔,由于路线不同、植树要求不同,路线被分成的间隔数和植树棵数之间的关系就不同。植树问题给学生建立了一个解决实际问题的数学模型,在建立这个模型的过程中让学生体会和逐步掌握数学建模思想,同时使学生感悟到应用数学模型解题所带来的便利。教师引导学生认识到生活中的许多事例看上去跟植树问题毫不相干,但是只要善于观察题中的数量 关系,就明白它与植树问题的数量关系很相似,如计算公共汽车从起点站到终点站所行的距离、爬楼梯问题、求路边的电线杆、排座位、在路两旁安装路灯、插彩旗等等,目的是让他们利用所学植树问题的知识来解决生活中的数学问题,使学生感受到数学知识源于生活、用于生活,数学就在我们身边,从而使学生深刻感受到数学的应用价值。

对于植树问题的探究,不仅让学生通过画线段图、摆学具的方式自主探究、寻找,而且结合线段图、摆学具,让学生理解了为什么两端都种时,棵数会比间隔数多1,多的1指的是哪一棵树。让学生不仅要知其然,还要知其所以然。在教学过程中分两条线走:一条线以构建学生知识结构为线索,使学生对植树问题的认识经历了“生活问题——猜想验证——建立模型”不断数学化的过程,较好地实现了由生活中的具体问题过渡到相应的“数学模式”,为上升到更抽象的数学高度奠定了基础。然后又让学生运用模型解决问题,把数学化的东西又回归于生活,也让学生再一次体会数学与生活的密切联系;另一条线以渗透数学思想方法为线索。

在这节课的教学中,我还需要深刻关注课本上的习题,这些习题的难度要比例题的难度大,如果教学中仅仅依靠例题是仅仅不够的,还需要借助例题深化学生对知识和思想方法的理解。

数形结合是数学解题中常用的思想方法,数形结合的思想可以使某些抽象的数学问题直观化、生动化,能够变抽象思维为形象思维,有助于把握数学问题的本质。比如,在解决锯木头问题时,通过成语“一刀两断”引出“一刀两段”,结合线段图,清楚地使学生理解间隔数总是比端点数少,使用数形结合的方法,在增加学生学习兴趣的同时,植树中棵树和间隔数之间的关系便迎刃而解。

,