新莽地黄年间,北方的赤眉起义如火如荼,而南方的局势也发生了急剧的变化,在一系列连锁反应之下,我们沉寂了很久的刘秀同学,也被宿命牵引着,正式踏上了历史的舞台,虽然此时他还不是主角,甚至有点慌乱,像只误入丛林的小白兔,但是他很快就找到了舞台的感觉,我型我秀,秀出真我魅力。看吧,历史的大幕已经拉开了。

其实早在几年前,即天下灾异频发、流民四起之时,刘秀便已放弃了自己的仕宦理想,离开长安这个是非地,主动从太学毕业回家务农了。当时到处都在闹灾,南阳也不例外,那是大旱连绵,土地干裂,庄稼枯死,颗粒无收,别说农民了,就是地主家都没余粮了,然而也不知刘秀掌握了何种农业新科技,他家的粮食竟然连年丰收。这下可乐坏了他大哥刘縯,同时也惹红眼了当地官府与其他豪强。

俗话说匹夫无罪怀璧其罪。如果是太平盛世,刘秀或许可以成为那个时代的袁隆平;但当时天下大乱,南阳又连年大旱,粮食每石飞涨至三千钱,而刘秀家却有这么多粮食,富到流油,这岂不是一头大肥羊吗?我们这些官府老爷们,平时连地皮都要扒去三尺,现在又岂肯让刘家独发“国难财“?再加上刘縯手下养的那些宾客稂莠不齐鱼龙混杂,其中不免有些打家劫舍杀人如麻的江湖豪客,所以官府只要一认真找茬,牵连打击,刘氏兄弟就吃不了兜着走了。于是两兄弟一合计,不如来个三十六计走为上策:母亲樊氏被安排去湖阳(今河南唐河)娘家宗族;刘縯则亡匿江湖,花钱打点官府,以求大事化小;刘秀倒有一个去处,那就是逃往新野,躲在姐夫邓晨家里避风头,他俩从小关系就铁,现在死党有难,邓晨自然义不容辞。

何况,邓晨家四世官宦,父祖都曾做过州郡的刺史都尉,在新野也算是个有头有脸的豪族,包庇一个罪犯没啥了不起的。

何况,刘秀心仪的阴丽华阴小姐也在新野,邓晨也是她姐夫。能够偶尔见一面,也是好的。

刘秀从太学校草风云人物,忽然急转直下,成为田舍翁,再到通缉犯,他这几年的人生可真够坎坷了,好在他天性乐观,志气阔达,又兼在新野亲戚朋友故旧同学甚多,所以倒也不以为苦,平日里便与邓晨邓禹等人喝喝茶聊聊天,品评一下天下事,意淫一下阴丽华,风声小点了后又来往于南阳首府宛城,一面卖粮于市,一面交游贤达,日子倒也过的逍遥快活。

然而天将降大任于斯人也,必先死命折腾之。刘秀的好日子很快又到头了。据《后汉书·樊晔传》记载,刘秀在新野期间还是不小心被官府发现抓了去,下在狱里,还不给饭吃,差点饿死。好在当时监狱里有个叫樊晔的小吏,旧日与刘秀有些交情,便偷偷的送些烧饼进去,这才保住他的卿卿性命。后来刘秀被邓晨保出狱来,经过一番打拼终于做了皇帝,念及旧恩,便将樊晔召来朝中,拜为河东都尉,赐其宫廷御食及车马衣物,还跟他开玩笑说:“一饼而得都尉,何如?”一时满朝皆笑,群臣尽乐。光武真是个顶有意思之人。

刘秀在新野监狱的大熔炉中锤炼之时,即地黄三年春夏前后,流民起义也终于席卷到了南阳。原来当时反莽根据地绿林山(今湖北京山大洪山,属江夏郡)的义军本已发展至五六万人,但这样问题就来了,绿林山并没有多大,地方根本不敷五万以上的人生活,如此高的人口密度、以及山野间恶劣的卫生环境,其结局只有一个——疫病。

连官军都能打败的绿林好汉,面对疫病却没辙了,由于缺医少药,山上五万多人没多久就病死了一半,众好汉一商量,觉得这绿林山不能再待了,然而何去何从,大家又意见不一,谁也不肯服谁,最后干脆散伙,率部分头转移。王常、成丹、张卬西入南郡,由于是沿江而下,便以“下江兵”自称;王凤、王匡、马武、朱鲔(鲔音伟,鲔鱼的鲔)等人则北上南阳,这支队伍多以新市县出身者居多,于是以“新市兵”自称。两路之中,新市兵实力更强,他们在七月份对南阳随县发动了强大攻势,平林人陈牧、廖湛闻信乃聚千余人于随县东北起事响应,称“平林兵”,宣布加入了绿林军体系。舂陵刘氏中有一位小兄弟刘玄当时正犯法流亡在随县,看见绿林形势不错便也趁机加入了平林兵,成为舂陵刘氏中最早参加革命的一位;当时他并不知道,自己未来将因此资历而当上大汉皇帝,留名青史,然后为别人做嫁衣。

当这些消息传到了舂陵,引得刘汉宗族们也开始坐立不安起来,他们有的人幸灾乐祸,有的人心惊胆颤,但更多的人则不知所措。而作为舂陵刘氏年轻一代的领袖人物刘縯,此时却显得非常平静,平静的简直有点可怕。

刘縯心里明白,他这些年苦苦等待的机会终于来了,所谓机不可失,失不在来,当今之计,起事复国已势在必行,但在此之前,他必须先去一个地方,找一个人,听一句话,为自己找来成功取胜的精神力量。这种力量很关键,也很诡异,它主宰人心,它影响重大,它若有若无,它神秘莫测,它的名字,叫做谶纬。

所谓谶纬,乃是秦汉时期的一种神秘学说。其中的谶,又称图谶,简单来说就是一些让人看不懂的文字或图画,借以附会而预言未来;它的思想源头非常复杂,大概来自商周时代的天命论与鬼神观念,还有河图、洛书的神话以及先秦百家中的历算星相学、五德始终说、阴阳五行学等。所以说谶的历史非常悠久,比如《左传》之中,就有很多谶,再来我们比较熟悉的“亡秦者胡”、“今年祖龙死”以及“楚虽三户亡秦必楚”还有推背图烧饼歌之类的也都属于谶。

谶学的流行与理论化,始于西汉董仲舒的天人感应说以及刘向的五行灾异释经。这两位天下大儒,为了达成自己的政治目的,非常有创意的将儒家“春秋公羊学”以神秘学加以包装,逐渐将儒家礼学发展成了体系性的宗教神学。然而,汉宣帝召开石渠阁会议后(注1),“《谷梁》之学大盛”(《汉书·儒林传》),“公羊学”受到排挤,失去了往日的独尊地位,于是一批公羊学儒生为了在不利处境中加强其存在感,竟而从儒教神学中又衍生出了纬书,即假托儒家经典的穿凿附会之作,比如《春秋纬》《易纬》《诗纬》《孝纬》等。纬书的可怕之处在于,它一般被宣称为孔子口授,或借孔子之口,发表一些“非常异议可怪之论”,其实就是借助孔子的权威性,将儒家经义曲解与迷信化,这便有天启宗教的意味在了。比如《孝纬》中就有一段孔子的神话,说孔子作《孝经》后,使曾子抱着中国神秘学经典《河图》、《洛书》,率领七十二弟子对天祭拜,上天立刻出现了白雾、赤虹等异象,并降下一块黄玉,上有谶文,说:“宝文出,刘季握,卯金刀,在轸北,字禾子,天下服。”瞧瞧这马屁拍的,统治者能不喜欢吗?

事实上,谶纬与同时期的《圣经》非常相似,拥有浓厚的神学传道气质,里面有很多以孔子及其弟子为主角的先知神话与神迹。在这些神话中,孔子乃其母“感黑帝而生”(多像圣母玛利亚跟耶稣),生下来就跟个老大似的,胸口就有一纹身,上面是六个大字,“制作定,世符运”。长大后就更厉害了,长十尺,大九围,整个儿一大水桶似的。长得更怪,坐如盘龙,立如牵牛,虎掌龟脊,舌有七层,身体发光,望之如北斗,跟外星人差不多。孔子的弟子们也都长相奇异,有的脸上有坑,有的头上长角,反正都不像正常人。还有的纬书甚至说孔子那些经典都是天降麒麟,从嘴里吐出来给他的,总之都是天书,都是万世大法,不是你们这些凡人可以随便质疑的。

图:史载西狩获麟而孔子绝笔

后来,王莽发现这源于他老家齐地的谶纬学相当好用(注2),甚至可以宣扬自己的统治的合法性,更开始大力发展谶纬,使之走上政治舞台,成为了当时社会的一门时尚显学与主流意识形态。

然而另王莽没有想到的是,谶纬原来竟是一把双刃剑,它既可以证明新朝政权的合法性,同时也可以为刘汉复国提供舆论宣传,其运用之妙,存乎一心也。

这么一解释,刘縯的想法就昭然若揭了,他所要去找的人,正是当时研究谶纬的一代宗师,南阳大儒蔡少公。

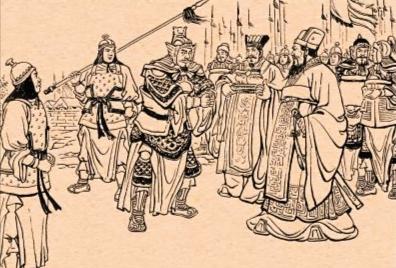

于是,在地黄三年的某个早晨,宛城蔡府迎来了一群不速之客,他们就是刘縯、邓晨,以及刚出狱的刘秀等人,他们需要蔡少公为他们解疑答惑:究竟谁,才是乱世的终结者与拯救者?

也巧了,他们来到蔡府时,正碰上一大群的心思蠢动的求谶者正围着蔡少公,询问天下大势。面对大家渴求的眼神,蔡少公也不弄玄乎,直接脱口而出就道:“依老夫所搜之谶《赤伏符》,刘秀当为天子。”

谶者,诡为隐语,预决吉凶,当然都是非常隐晦的,如此便可衍生出多种解释,以增加应验的概率。可蔡公此谶竟如此直白,指名道姓,不容置疑,倒是很吓了众人一跳。而刘縯听罢,发现谶中人名不是自己,更觉一盆冷水当头浇下,忍不住疾声问道:“是国师公刘秀乎?”

刘縯口中的这位“国师公刘秀”,乃西汉末年最著名的经学大师(没有之一)刘向之子,原名刘歆,本来也系刘汉宗室子弟,而且是诗书传家的楚元王一系后裔,所以他痴迷于儒家学术,早早的就投靠了身兼外戚权臣与儒家领袖的王莽,想要借助王莽的权力实现自己用儒家学术改造国家改造社会的理想。而王莽也对刘歆信任有加,不仅封他为新朝国师,主管朝廷的文化意识形态事务,还和他结为儿女亲家。而作为新朝的教育、文化领袖,刘歆家学渊源,不仅精通经学,对谶纬之术也有极为精深的研究。更早在汉哀帝建平元年(公元前6年),就以自己名字与哀帝刘欣同音需避讳为由,将自己的名字改为刘秀,以应大谶。而由于谶纬之学甚是隐秘高深,所以当时并未引起人们的任何怀疑,但如今蔡少公竟一语道破天机,整件事情便顿时变得清晰起来,莫非刘歆就是刘秀,刘秀就是天子,他假意投靠王莽,原来另有野心?作为新莽高层中唯一的故汉宗室,这位国师公在政界、学界、宗族、民间都有极大的威望,如果他突然发动政变,成功的希望还是很大的。

图:刘向刘歆父子雕像

这件事情我们回过头来看,当真是扑朔迷离、疑点重重。显然,这句谶语是有心人制造的,但若说是刘歆伪造的,那么他为何不直接宣称“刘歆当为天子。”反而要大费周章的改个名字?要知道改名应谶,这等于是造假,根本愚弄不了大众。这样看来,刘歆应非始作俑者,甚至可能跟此谶没有任何关系。但问题是,据史书中说刘歆后来竟然因为这条谶语造反了,说明此谶的来源一定非常可靠。

还有更可怕的巧合:刘歆改名的这一年也就是公元前6年,刚好还是本书主人公刘秀出生的这一年。也就是说,在这一年天下同时出现了两个刘秀,一个是父亲取的名字,一个是自己改的名字,一假一真,一虚一实,一有意一无意,再配上神秘的谶语似隐似现的出没于其中,深思之下简直令人汗毛直竖。不管这个巧合是天干的还是人干的,它的创作者都有着堪比奥斯卡最佳编剧奖的精密巧思,其创意天下无双,登峰造极。

扯远了,当时宴席上的人肯定想不了我们这么多,以他们见识的局限,这会儿恐怕也只能频频点头,表示认同。只有刘秀在旁,对此嗤之以鼻,便忍不住插嘴笑道:“怎见得说一定是国师公,怎见得非是指我呢?”

席间众人闻言,这才想起这座中原来也有个叫刘秀的,不由都一愣。

当时,自然没有人会相信眼前这位刘秀能成为皇帝。这也很正常,想想看,一个爱好种田经商,喜欢漂亮妹妹阴丽华的农村小青年,穿上龙袍是何等模样?

所以大家当然忍不住发笑:“哈哈哈哈,文叔若为天子,我等便是神仙了!”

刘秀也笑:“我若为天子,必当撕了你们的嘴,为仙界清理门户!”席间众人又是大笑,捧腹捶案,闹作一团。只有邓晨在旁沉吟不语,陷入沉思之中。

刘秀说的话,当然是玩笑话,连他自己都不信,可是邓晨却信了,而且深信不疑。

离开蔡府之后,刘縯便带着失望的心情,黯然回归舂陵准备起事事宜不提。而刘秀则与姐夫邓晨再回新野暂住,日子回归平静,但随着南阳局势越来越紧张,邓晨终于忍不住对刘秀表白了:“王莽悖暴,盛夏斩人(按时令本当秋后处斩),此天亡之时也。往时会宛,独当应耶?”

好一个邓晨,慧眼能识珠,管中可窥豹,天下也只有他看出了刘秀有当皇帝的潜质,这是何等的目光如炬。

刘秀闻言,沉吟不答,只低下头来,露出了如蒙娜丽莎般的微笑。

邓晨分明看到,有一股奇异的光芒,隐隐从刘秀身上透了出来,熠熠流转,妙不可言。

注1:即公元前51年,汉宣帝在皇家图书馆石渠阁召开的一次重要的学术会议。石渠阁在长安未央宫前殿西北侧,据说是萧何所建,汉军攻入咸阳时萧何从秦朝弄来的律令图书,就保存在里。“其下砻石为渠以导水”(《三辅黄图·阁》),故名。

注2:王莽的老家东平陵,战国时属齐地,乃盛产方士之处。由于西汉末年,大量齐地儒臣进入政坛,再加上王莽的推波助澜,导致儒学在两汉之交迅速的方术化、神秘化、迷信化。

,